SILVINA GUEVARA

MI RESUMEN

Unificado para primer parcial

UNIDAD 1 y 2

La Seguridad Social, tal y como la conocemos actualmente, no se ha formado por generación espontánea, sino que es el resultado de una

larga evolución histórica: quizás sea más propio referirnos a una evolución de la protección social, como expresión más amplia.

Podemos distinguir, tres fases o etapas de las distintas formas de protección social:

A) Las primeras medidas de protección social, desde sus orígenes hasta la aparición de los seguros sociales, que podemos considerar como los

precedentes más remotos de la Seguridad Social.

B) Los Seguros Sociales (época clásica): nacimiento y desarrollo de los seguros sociales, desde el último tercio del siglo XIX hasta la

configuración de los sistemas de Seguridad Social, como precedente inmediato.

C) Los sistemas de Seguridad Social, a partir de la década de los años cuarenta del siglo pasado hasta el momento actual.

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL: NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Las primeras medidas de Protección Social

Durante la Edad Media, el problema de la pobreza va a dar lugar a medidas de protección social de diverso signo. Por un lado, se adoptan,

medidas de protección basadas en la solidaridad o ayuda mutua a través de asociaciones de carácter corporativo o profesional. Las

Cofradías y Gremios ayudaban a aquellos que caían en desgracia, protegían a las viudas y huérfanos, y llegaron, incluso, a fundar

hospitales. Y, por otro, se adoptaron medidas de asistencia social a favor de los pobres, por parte de la Iglesia y de instituciones caritativas

privadas. El Estado únicamente se esforzará, en este momento, en la lucha y represión de la mendicidad y otras consecuencias derivadas

de la pobreza (policía de los pobres).

En la Edad Moderna, se da un salto cuantitativo y cualitativo en materia de protección social, y durante los siglos XVI, XVII y XVII, desde

la Autoridad Pública se arbitran diversas medidas de protección social.

En la Época Liberal, el ascenso de la burguesía, la exaltación de los principios individualistas (Laissez faire), y el triunfo del liberalismo

económico (ADAM SMITH) abocan a la sociedad del siglo XIX a una cierta indefensión frente a las necesidades sociales. En la primera

mitad del siglo XIX se comienza a poner de manifiesto la incapacidad del liberalismo económico para hacer frente a las necesidades

sociales que planteaba la nueva sociedad industrial. Esto nos traslada, inmediatamente, a un determinado momento histórico, el último

tercio del siglo XIX, a un país, Alemania, y a una realidad política y económica, donde se sitúa el origen moderno de la Seguridad Social:

los Seguros Sociales.

La etapa clásica. La política social de Bismarck y los Seguros Sociales

Alemania no conoció la influencia de las ideas de la Revolución francesa (individualismo), sino que estuvo influenciada por el pensamiento de

Hegel que ve al Estado como el fin supremo de individualismo. El pensamiento hegeliano inspirará el socialismo de Estado adoptado por

Bismarck. Los Seguros Sociales nacen en la Alemania de Bismarck, porque, sólo en la Alemania del siglo XIX se daban una serie de factores.

SILVINA GUEVARA

De orden económico: El paso del Estado agrario al Estado industrial se precipitó en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX

provocando el desarrollo de un proletariado urbano muy miserable.

De orden ideológico: La Alemania del siglo XIX es el lugar de un pensamiento socialista muy vivo. Existía una corriente de pensamiento

económico-social, el llamado “socialismo de cátedra” que se acercaba al intervencionismo del Estado pedido por los socialistas. El Estado

no puede quedar indiferente ante la miseria de una parte de la población. Para este fin debe utilizarse el impuesto.

De orden político: Bismarck comprendió el peligro que para el Imperio Alemán representaba la miseria de las masas obreras, que se

afiliaban al socialismo al ofrecerle éste, en sus programas soluciones a sus problemas Con gran habilidad emprende una política de

reformas sociales.

De orden jurídico: Existían algunos precedentes que favorecían esta política. Una ley obligaba a los empresarios a asegurar por

enfermedad o accidente de trabajo a sus asalariados, empleados domésticos y de comercio que conviviesen con él bajo el mismo techo, y

una ley de 1848 obligaba a las empresas industriales ferroviarias a la responsabilidad por accidente de trabajo.

Aparece una nueva concepción “revolucionaria para la época”: El Estado intervencionista.

En el sistema alemán el Seguro se declaró obligatorio para todos los individuos sometidos a la ley. El campo de aplicación originario, es

muy limitado, solo afecta a los trabajadores industriales. Las prestaciones eran económicas, sustitutorias del salario perdido, y proporcionales a

este.

La financiación se realizaba por cuotas satisfechas por el trabajador como asegurado directo, el patrono como socio protector obligatorio y

el Estado en determinadas ramas (invalidad y vejez). El dato importante era que la cuantía de la cuota, no era proporcional a las posibilidades del

riesgo, sino al salario de los trabajadores, con lo que se rompió con un principio clásico del Seguro Privado.

El Informe Beveridge.

En el año 1941 William Beveridge, profesor de Oxford preside una Comisión de Reforma de los Seguros Sociales. El informe “Social

Insurance and allies Services” es un estudio profundo donde se sienta el principio de la extensión de la Seguridad Social a toda la población,

apareciendo la idea del derecho de toda persona a la Seguridad social, derecho que será consagrado en las diversas Declaraciones Internacionales.

El Informe consta de dos partes.

La más amplia es el estudio y la crítica de los Seguros Sociales y sus servicios afines en 1941-42. Se refiere a Inglaterra pero sus análisis son

válidos para otros países. El estudio reveló dos órdenes de defectos:

a) la insuficiencia de los seguros, planteando como remedio la extensión en cuanto a las personas protegidas (ámbito subjetivo) y en cuanto a

las prestaciones (ámbito objetivo) y

b) la complejidad de las instituciones proponiendo como remedio la unificación.

La segunda parte del Informe ofrece un proyecto de Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con las siguientes bases:

Presupuestos Generales del Sistema.

El sistema de Seguridad Social, para lograr plenamente sus objetivos presupone:

a. Una situación de pleno empleo.

b. Un servicio gratuito de salud, para todos los ciudadanos, con la triple función de prevenir, curar y en sus casos rehabilitar.

SILVINA GUEVARA

Características del sistema:

a. Campo de aplicación: Toda la población activa o no activa, superándose el criterio de trabajadores asalariados económicamente débiles. El

principio de universalidad tenía plena aplicación.

b. Riesgos cubiertos: El gran riesgo es la necesidad. Todos los riesgos que puedan llevar a ella por la pérdida de la capacidad de trabajo o por

el desempleo deberán ser cubiertos. Se incluyen los accidentes de trabajo que deben abandonar su protección basada en la responsabilidad

empresarial.

c. Prestaciones. La lucha contra la indigencia debe garantizar un nivel adecuado de vida. Las prestaciones no deben ser proporcionales al

salario ganado durante la vida activa por el sujeto protegido, sino que se fijaran en función del coste de vida, y son uniformes para todos.

Beveridge declaró “que se entiende por Seguridad Social la garantía de una renta determinada tendente a la liberalización de la necesidad”.

De cualquier manera conviene señalar que ningún sistema de Seguridad Social es hoy puramente bismarkiano y

beveridgeano; ni siquiera en los países en que vieron la luz ambos modelos.

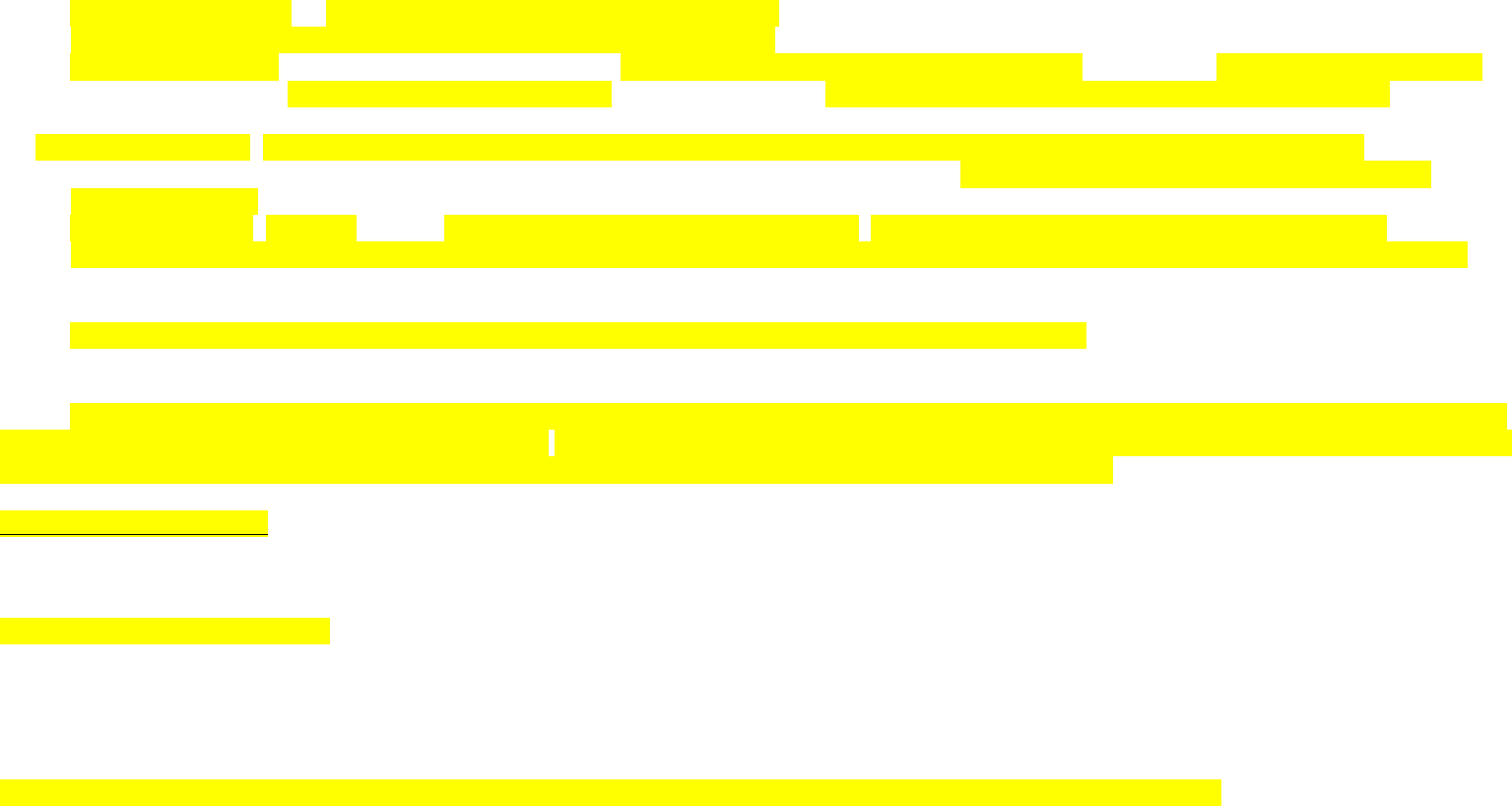

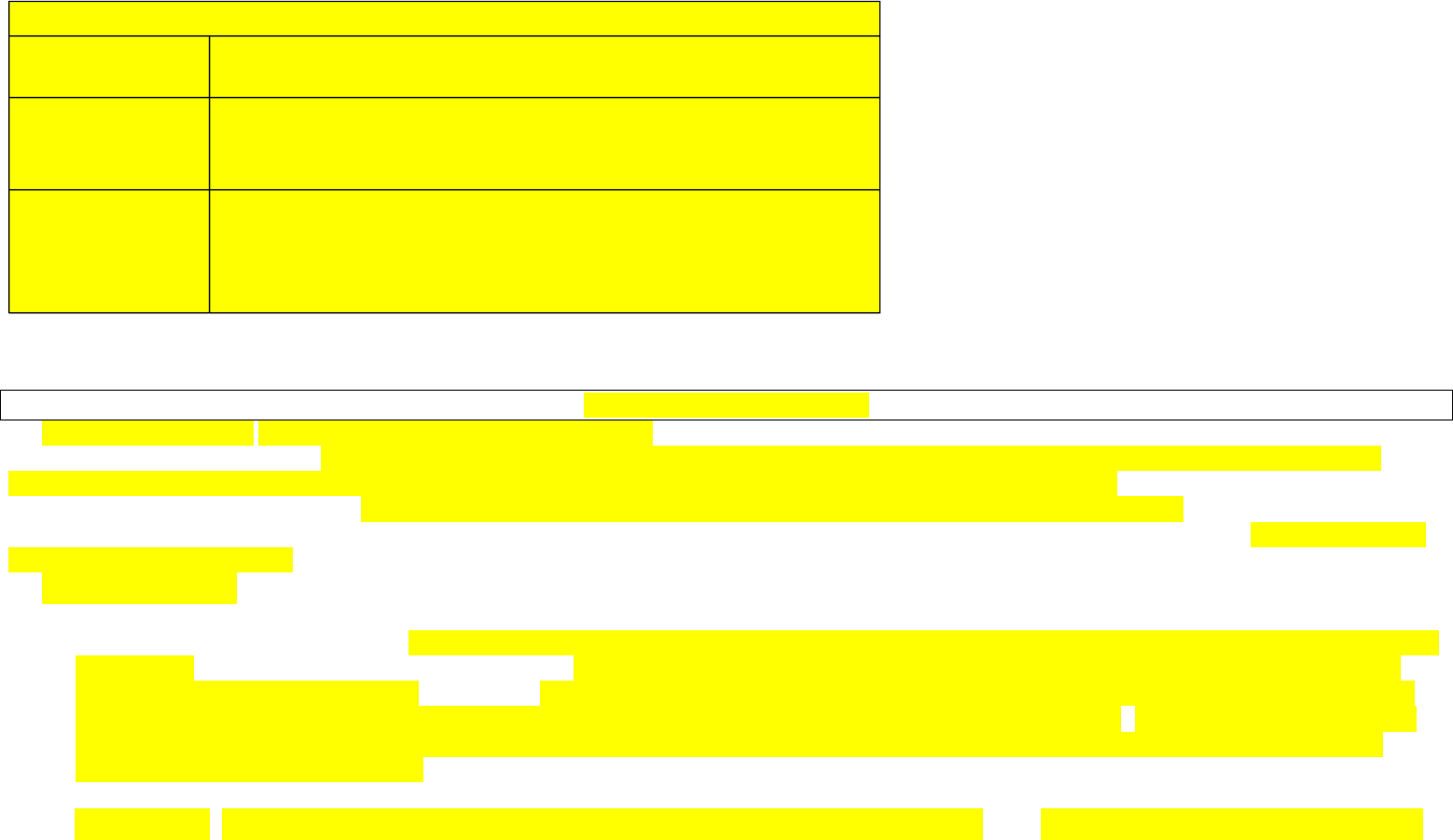

Diferencias y similitudes entre el Sistema de Seguridad Social propuesto por Bismark y el propuesto por Beveridge.

En cuanto a la diferencias entre los dos sistemas podemos ver distintos tipos de enfoques que tenía cada uno.

Por un lado en cuanto a los sujetos protegidos, el Sistema Bismarckiano les reconocía a los trabajadores un derecho a la protección pero en la

medida al esfuerzo útil aportado por sus trabajos y las relaciones laborales. A diferencia de éste sistema, el modelo de Beverige protege a los

individuos en cuanto pertenecen a una colectividad independientemente de su actividad profesional. Es decir, para Beverige el derecho a la

seguridad social es un derecho del ciudadano.

En cuanto a la protección, el sistema de Bismarck persigue garantizar el salario de los trabajadores y previendo los riesgos por los cuales los

podían perder. En cambio Beverige buscaba garantizar un nivel de subsistencia independientemente de los ingresos profesionales. Por lo tanto

las prestaciones tienen un carácter asistencial y no remunerativo indirecto como en el sistema de Bismarck.

Respecto a financiación, en cuanto al modelo Bismarck sólo hay derecho a la prestación si se ha cotizado en monto y duración como para

capitalizar un fondo con el cual sostener esas prestaciones. En cambio para el modelo Beverige mueven una solidaridad general haciendo

financiar la protección mediante impuestos comunes y especiales.

Para finalizar con las diferencias entre ambos sistemas mencionamos en el tema de la gestión, que la técnica de Bismarck es heredada de los

seguros privados. Y el sistema Beverige deja de lado este punto y superando esta técnica, y confiando la gestión al estado, transformando al

sistema como un servicio público.

Para mencionar similitudes que encuentro en estos dos sistemas puedo decir que entiendo que en ambos el objetivo perseguido por ellos es la

protección social de los trabajadores frente a una estructura económica y social desfavorable para ellos. Entendiendo que cada uno posee una

mirada diferente debido a la idiosincrasia y contexto social planteado en el contexto de los países en donde se desarrolló el pensamiento de

Bismarck y Beverige.

SILVINA GUEVARA

Sistemas Bismarckianos Sistemas Beveridgeanos

Sujetos

protegidos

Consideran como tales a los trabajadores, siempre

que con su actividad laboral, hayan aportado un

esfuerzo útil a la sociedad; el derecho a la seguridad

social es un derecho derivado del trabajo y de las

relaciones laborales.

Protegen a los individuos en cuanto miembro de la

colectividad, con independencia de su actividad

profesional; el derecho a la seguridad social se presenta

así como un derecho del ciudadano.

Protección

Garantizan el salario de los trabajadores, que se

conciben como remuneración indirecta del trabajo,

“salario diferido”.

Tienden a garantizar un nivel de subsistencia uniforme

independiente de los ingresos profesionales; las

prestaciones adquieren, de este modo, un carácter

asistencial que poco o nada tiene que ver con el salario.

Financiación

La hacen gravitar principalmente sobre las

cotizaciones de empleadores y trabajadores; solo

hay derecho a la prestación si se ha cotizado en

monto y duración como para capitalizar un fondo con

el que sostener las prestaciones.

Ponen en movimiento una solidaridad general y

profesional, haciendo financiar la protección mediante

impuestos comunes y especiales, las prestaciones

implican una redistribución general de la renta mediante

reparto global de la carga entre toda la población y entre

grupos profesionales.

Gestión

La propia técnica de estos sistemas fue heredada

de los sujetos privados y permite la pluralidad de

entes.

Confían unitariamente al estado o a un ente instrumental;

la gestión, entonces, y el sistema en su conjunto

aparecen como un servicio público.

Concepto de la seguridad social

Hoy podemos entender la seguridad social en un triple aspecto: “como disciplina científica”, “como sistema técnico” (administrativo,

jurídico, económico, etc.) y “como practica social” (expresión de la justicia social, y en general, en el campo de la ética social.

A partir de Bismark y de Beveridge, se abren dos grandes líneas, sobre las que se estructuran los sistemas de seguridad social: una, sobre la

base del seguro, y que tiene su expresión concreta en que el derecho al goce del beneficio está precedido de la obligación contributiva; la otra es la

expresión de la actividad política del Estado que, al decir de Aristóteles, pretende “el bien principal de todos”. En líneas generales, estos dos

sistemas no son antitéticos ni de aplicación exclusiva.

SILVINA GUEVARA

En la República Argentina, ambos coexisten, a tal punto que la seguridad social tiene y seguramente tendrá bases contributivas y bases

asistenciales, e incluso, las que tienen bases asistenciales no son puramente asistenciales, sino que, de alguna manera, también tienen aspectos

contributivos. El común denominador de la financiación de ambos sistemas es la solidaridad comunitaria, que torna más leve la carga impositiva.

La Seguridad Social es el conjunto de medios e instrumentos a través de los cuales la comunidad social organiza de un modo

sistemático la atención y cobertura de los diversos acontecimientos que pueden afectar a cada uno de sus integrantes –especialmente los relativos

a la enfermedad, el desempleo, la maternidad, la vejez y la muerte-

En el mismo sentido la OIT, concibe a la seguridad social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros,

mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte

reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y

muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”

Concepto de derecho de la seguridad social

Chirinos define al derecho de la seguridad social, como el conjunto de principios y normas formales y materiales, internas e

internacionales, que basados en valores de ética social y teniendo en miras el bien común, regula la cobertura de necesidades emergentes de las

contingencias de diversas naturalezas a las que puede estar expuesta una persona y el grupo familiar, desde su nacimiento hasta su muerte.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional prescribe la obligación del Estado de otorgar los beneficios de la seguridad social

con carácter de integral e irrenunciable y las consecuentes obligaciones del Estado frente a sus titulares.

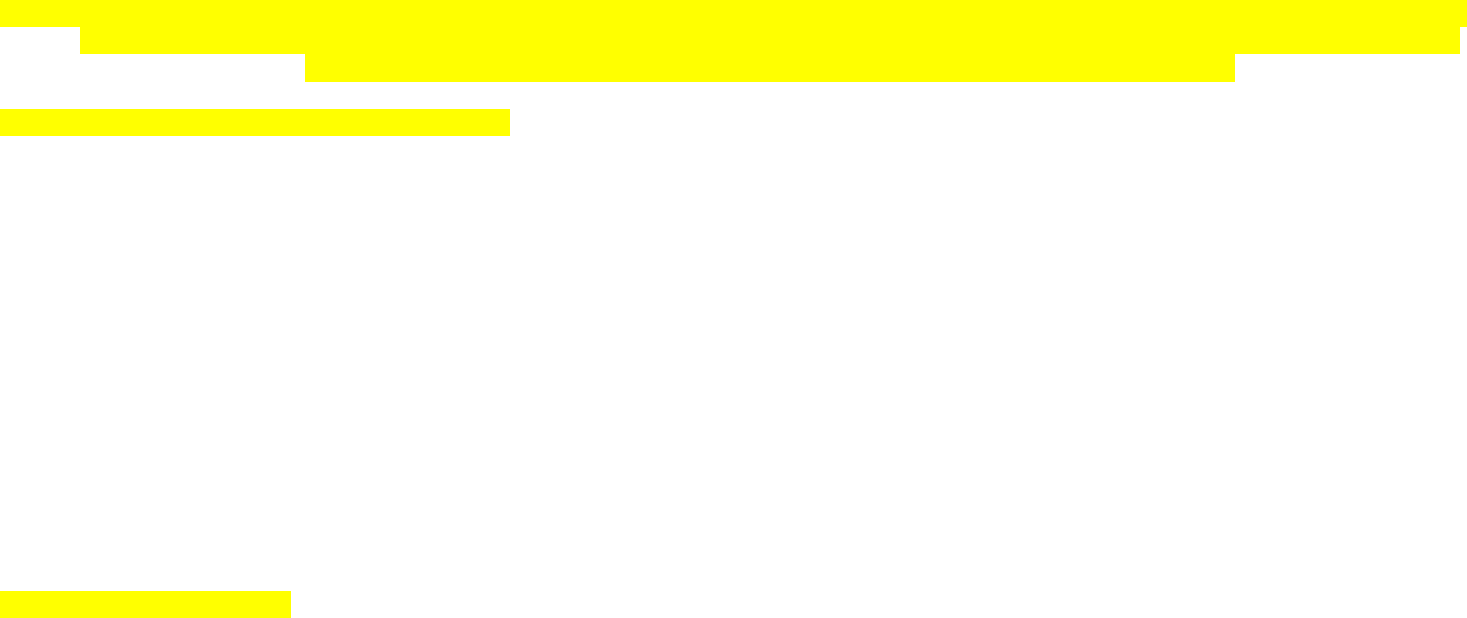

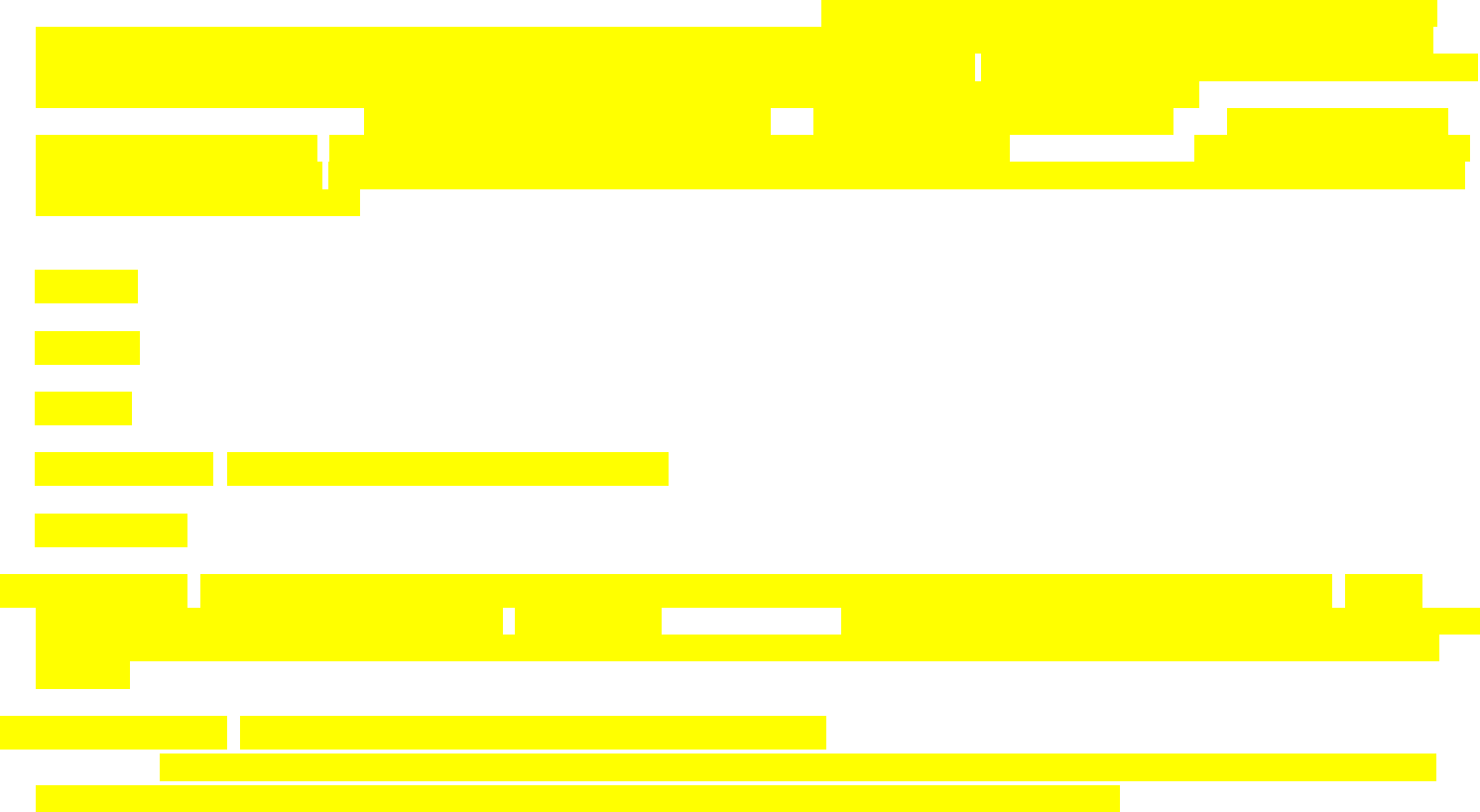

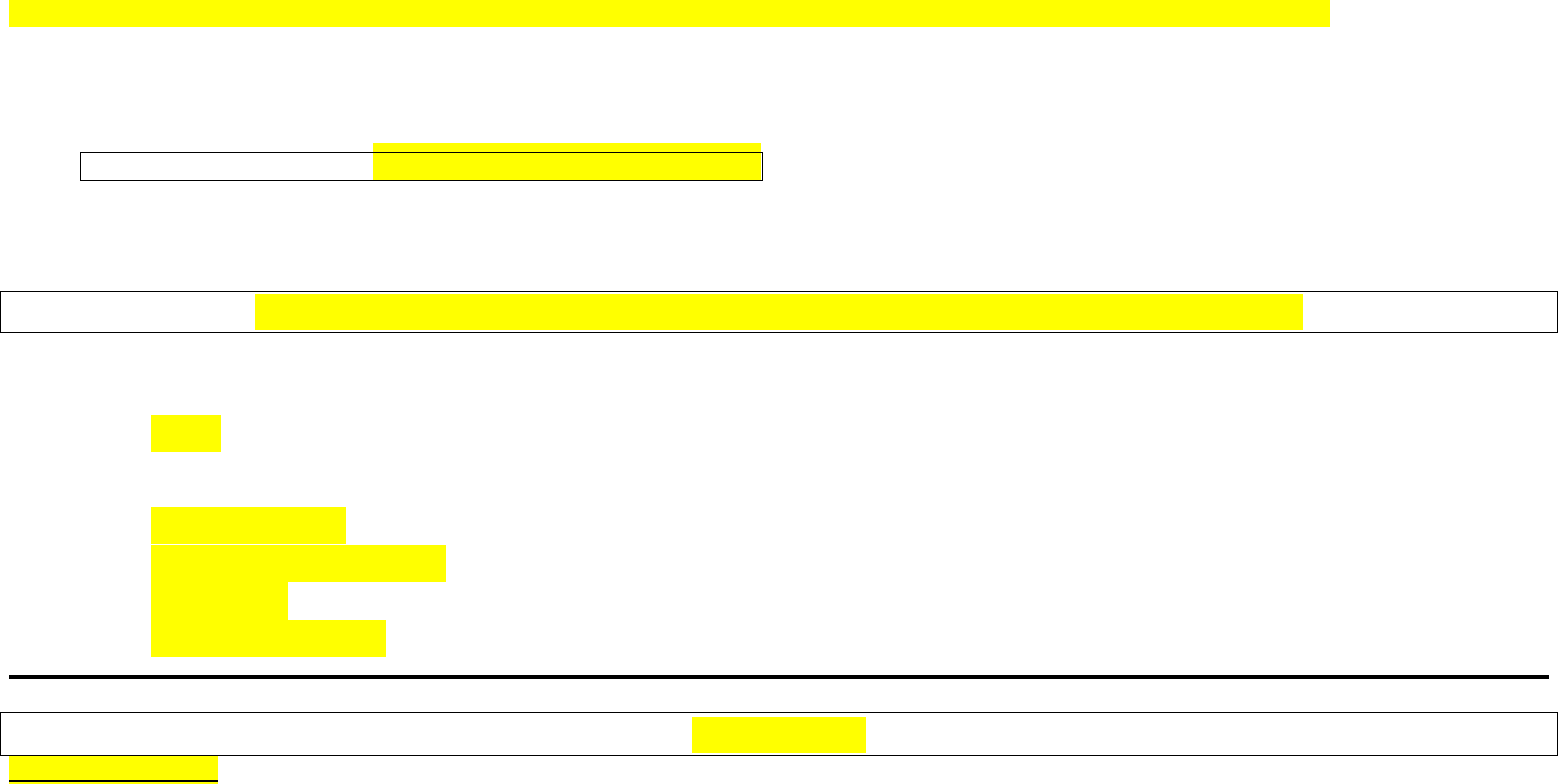

Caracteres del Derecho de la Seguridad Social

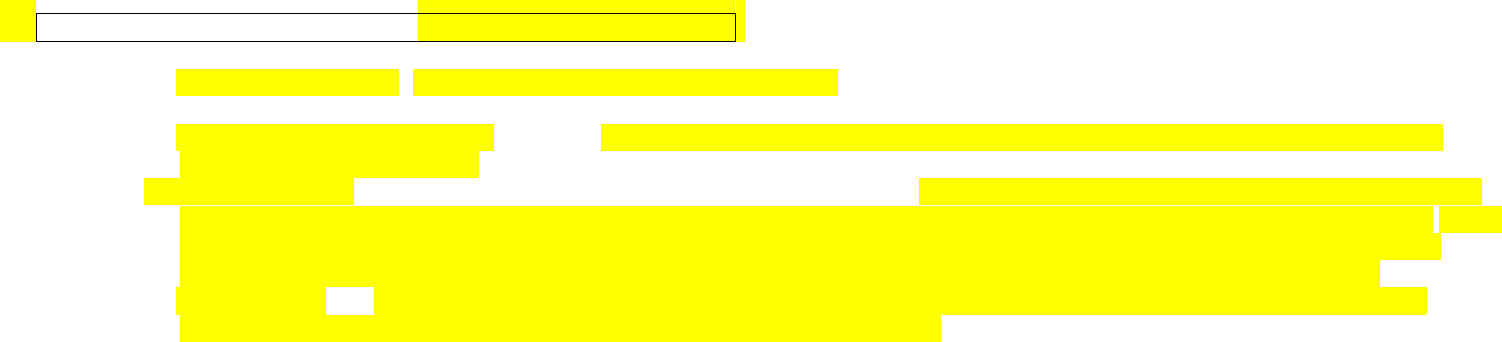

1) Autonomía: significa la independencia de una rama del derecho respecto de otras.

a. Autonomía legislativa: es el conjunto de leyes dictadas bajo la inspiración de principios doctrinarios típicos de la Seguridad Social

que captan realidades sociales singulares, que tienen actitud finalista protectoria de las personas afectadas por una contingencia. El

concepto de autonomía legislativa tiene una forma muy típica de ser: se configura el dictado de códigos que prevé la regulación

específica donde se reglamenta las instituciones de fondo y de forma.

b. Autonomía científica: significa que las diversas temáticas e instituciones del Derecho del Seguridad Social son susceptibles de una

sistematización orgánica que da lugar a un estudio homogéneo y extenso.

c. Autonomía jurisdiccional: es la organización tribunalicia especializada encargada de atender, con procedimientos propios, los

conflictos individuales o institucionales emergentes de la aplicación de la Ley de Seguridad Social y con su imperio les da solución.

Es la consecuencia lógica de la autonomía legislativa.

SILVINA GUEVARA

Legislativa

Es el conjunto de leyes dictadas bajo la inspiración de

principios doctrinarios típicos de la Seguridad Social.

Científica

Las diversas temáticas e instituciones del Derecho del

Seguridad Social son susceptibles de una sistematización

orgánica que da lugar a un estudio homogéneo y extenso.

Jurisdiccional

Organización tribunalicia especializada encargada de

atender, con procedimientos propios, los conflictos

individuales o institucionales emergentes de la aplicación de

la Ley de Seguridad Social.

Autonomía

PRINCIPIOS RECTORES

Los principios son estándares que deben de ser observados, no porque favorezcan o aseguren una situación económica, política o social

que se considera deseable, sino porque son exigencias de la justicia y la equidad, o alguna otra dimensión de la moralidad. Son criterios que

aseguran la posesión de determinados valores sin los cuales no perseguiría sus fines como tal la seguridad social.

Además de ser punto de partida deben estar presentes en todos los estadios en que se manifieste la Seguridad Social. Iluminan e informan el

campo social para que las normas y las decisiones que se adopten no se aparten de los fines de protección a toda la comunidad. Principios en los

que se cimienta la disciplina.

Universalidad: Esta premisa surgió como respuesta a los impactos de la crisis en la que se encontraba Inglaterra. Está contenida en el

reporte Social lnsurance and Allied-Services, de William Beveridge, que se constituye en un moderno arquetipo de protección para una

sociedad vulnerable. Señalan que el bienestar de la sociedad no es un efecto de la relación laboral, sino una obligación del Estado hacia sus

ciudadanos. Es por eso que el informe sugiere que la Seguridad Social debe ser universal y basarse en una legislación social vinculante,

abarcando a todos los trabajadores. Ahora bien, el principio de universalidad encuentra sus bases en el principio de igualdad sentado en

nuestra Constitución Nacional, en los arts. 14, que dispone que "Todos los habitantes de la Nación gozan..." El carácter universal implica

que el ámbito de actuación de la Seguridad Social no se ciñe al terreno del trabajo, sino que ampara y comprende a la totalidad de los

integrantes de la comunidad social.

Solidaridad: para asegurar un nivel de ingreso mínimo a los sectores de menores ingresos. Es el principio rector de la Seguridad Social.

Surge de la idea que el hombre de manera individual y personal no puede, en modo alguno, atender y solucionar la gran mayoría de las

SILVINA GUEVARA

contingencias que lo afecten durante su vida. Siempre se necesitará ayuda. La solidaridad social se basa en el concepto de "ciudadanía

social". El ciudadano debe gozar siempre de derechos civiles, políticos y sociales que son el acceso a la Seguridad Social, es decir, a los

campos: previsional, salud, vivienda, alimentos, inclusión, redistribución de riquezas, etc. Al que está en mejor situación comparativa que

el resto se erige como sostén de la sociedad y tiene mayor responsabilidad y obligación de realizar más esfuerzo. La solidaridad social se

manifiesta como el esfuerzo de los más jóvenes respecto a los mayores, de los más sanos frente a los enfermos, de los ocupados frente a

quienes carecen de empleo, de los que continúan con vida ante los familiares de los fallecidos y, por último, de aquellos sin carga familiar

frente a los que sí la tienen. Una de las caras visibles de este concepto es la distribución de cargas y beneficios, y la otra es la denominada

solidaridad inter-generacional. A través de esta, quienes tienen capacidad física para generar economía aportan parte de la misma en

auxilio de aquellos que por haber alcanzado la vejez la han perdido.

Equidad: el monto de los beneficios debe guardar relación con el aporte de las cotizaciones.

Libertad: los activos pueden elegir las condiciones que consideren mejores para sus futuros ingresos como pasivos.

Eficacia: en cuanto a la manera de administrar el sistema.

Transparencia: conocimiento pleno de las reglas del juego.

Credibilidad: para evitar o minimizar la incertidumbre.

Integralidad: La Seguridad Social debe cubrir la totalidad de las contingencias a las que puede estar expuesta una persona, y de las

necesidades que derivan de esa contingencia. Este principio constituye una herramienta de integración social, que propicia la inclusión de

sectores marginados, al brindar la posibilidad de una protección adecuada y al cubrir las necesidades básicas de quienes tienen menos

ingresos.

Inclusión social: Este principio deriva de los de universalidad e igualdad. "Incluir" significa poner algo dentro de otra cosa o dentro de

sus límites. La Seguridad Social intenta la inclusión social mediante la ampliación y efectividad del acceso a las prestaciones, para que

todos los integrantes de una comunidad puedan tener, en igualdad de derechos una cobertura eficiente. En nuestro país, el Plan de

Inclusión Previsional (llamado también "Moratoria Previsional") tiene como propósito incorporar al ámbito de la Seguridad Social a

aquellos adultos mayores que, como consecuencia de los cambios registrados en el mercado laboral y en el sistema previsional durante la

última década del siglo pasado —en especial, respecto a la edad jubilatoria y los años de aportes necesarios para acceder a las

SILVINA GUEVARA

prestaciones— estaban en situación de vulnerabilidad social. esta protección social se amplió a través de la Asignación Universal por Hijo y

la Asignación por Embarazo.

Subsidiariedad: Este principio tiene sus bases en la dignidad, la naturalidad solidaridad del ser humano y la Facultad de elegir en el

marco de las posibilidades de desarrollarse.

Inmediatez: Este principio permite suministrar las herramientas necesarias para satisfacer de manera rápida e inmediata las

contingencias sufridas. Las respuestas a las mismas no deben demorar.

Unidad: Este principio está basado en los de igualdad y dignidad de las personas. Plantea la necesidad de la unidad desde tres puntos de

vista: legislativa, administrativa y financiera:

Legislativa: pretende uniformar las prestaciones.

Administrativa: organiza el esfuerzo del conjunto de los integrantes de la comunidad.

Financiera: La unidad en este sentido comprende I.- la igualdad de los aportes y contribuciones a cargo de los

afiliados, asegurados y empleadores, II.- la recaudación y manejo de los recursos totales del sistema, dirigidos al

puntual y efectivo pago de las prestaciones.

Justicia Social: Es la exigencia tendiente a que la convivencia humana se ordene de modo que cualesquiera que fueran las relaciones en

las que el hombre, por su dimensión social, se hallare inmerso, quede siempre a salvo la posibilidad de acrecentar los valores humanos y se

haga posible, en todo momento, el libre perfeccionamiento integral de la persona humana.

Redistribución: El mecanismo de redistribución consiste en repartir a cada uno, no en función de su aporte a la sociedad (rentas,

salarios, beneficios, intereses), sino conforme sus necesidades; por ello, parte de lo que pareciera que corresponde a algunos —los más

pudientes— se entrega a otros —los más necesitados— a fin de cubrir una situación de pobreza, miseria o enfermedad”

Principio de Sustentabilidad Financiera: Uno de los objetivos que tiene el Estado es el de alcanzar el mayor nivel posible de

bienestar en la sociedad, para lo cual es central garantizar un nivel de protección social que tienda a la universalidad y la cobertura de

necesidades y contingencias socialmente reconocidas como la educación, la salud, la seguridad, la vejez, la maternidad, la discapacidad y el

desempleo, entre otros. Se entiende por financiamiento de la seguridad social, al conjunto de medidas adoptadas por el sistema a fin de

proveerse de los fondos o recursos necesarios para su funcionamiento. Todo régimen de seguridad social debe financiarse de manera que,

llegado el momento, puedan pagarse las prestaciones que correspondan y los gastos. El financiamiento del SIPA proviene principalmente

de tres fuentes:

SILVINA GUEVARA

▪ Los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores

▪ Recursos tributarios de afectación específica: tales como el IVA, Ganancias, impuestos internos. Transferencias del Tesoro

Nacional

RELACION ENTRE EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS RAMAS DEL DERECHO

Relación entre el Derecho de la Seguridad Social y el Derecho Constitucional: la Constitución es la piedra angular de la seguridad jurídica, dado

que de ella surge claramente determinado el núcleo de derechos y obligaciones que componen el plexo jurídico de la Seguridad social; la fuerza de

la posterior ley reglamentaria y la que indica los caminos de la reglamentación.

Reforma de facto del año 1957: la introducción del art. 14 bis a la Constitución Nacional: en ella encontramos un sinnúmero de disposiciones que

son el fundamento del Derecho de la Seguridad Social. El art. 14 bis consagra los derecho implícitos y explícitos que son regulados por el

Derecho de la Seguridad Social. Finalmente, el art. 75, inc. 22, incluye como normas constitucionales una serie de tratados que también contienen

normas del Seguridad Social. Derechos contenidos en el art. 14 bis a la luz de los derechos de la Seguridad Social:

a. Derechos implícitamente enumerados: la expresión genérica “beneficios de la Seguridad Social que tendrá carácter integral e irrenunciable”,

contiene implícitamente todos los derechos de que puede gozar una persona a lo largo de su vida y que está afectada por una contingencia.

b. Derechos explícitamente enumerados: son “jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia; la defensa del bien de la

familia, la compensación económica familiar; el acceso a una vivienda digna”. La Seguridad Social es el sistema ideado para “promover el

bienestar general”, a través del otorgamiento de los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter integral e irrenunciable.

Reforma del año 1994: ratificó el art. 14 bis introducido en a reforma de facto de 1957.

Relación entre el Derecho de la Seguridad Social y el Derecho Internacional: la reforma constitucional de 1994 introduce entre

las cláusulas constitucionales con jerarquía de tales, una serie de tratados que los enumera taxativamente en el art. 75, inc. 22. Por su

naturaleza y contenido, fundamentalmente, en lo atinente al reconocimiento de los derechos sociales, sus normas vienen a engrosar el

plexo de las “Declaraciones, Derechos y Garantías” contenidas en la Primera Parte de la Constitución Nacional.

Principios del Derechos Internacional:

1) Pro homine: la regla por excelencia en virtud del cual “se debe acudir a la normas más amplia, o al interpretación más

extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más

restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de os derechos o su pensión

extraordinaria.

2) Prohibición de regresividad: ampliamente conectado con el principio pro homine, y a la aplicación progresiva de los

tratados de Derechos Humanos, se encuentra la prohibición de regresividad en el goce de dichos derechos. El criterio

de la progresividad supone algunos límites infranqueables a la actividad estatal: la obligación de no regresividad en el

goce de esos derechos. La progresividad determina un sentido a la actuación estatal, impone un deber formal,

operativo e inmediato, cual es el de impedir la regresividad en el grado de tutela de los derechos consagrados en el

Pacto, deber asimilable al de no discriminar en su goce y ejercicio.

SILVINA GUEVARA

Relación entre el Derecho de la Seguridad Social y Derecho del Trabajo: coinciden porque ambos son derechos protectorios. El

de la Seguridad Social tiende a satisfacer las necesidades que puede sufrir cualquier individuo por padecer determinadas contingencias

(accidente, embarazo, etc.). La diferencia radica en los sujetos de derecho ya que en el Derecho Laboral el sujeto es el trabajador y en el

Derecho de la Seguridad Social es cualquier individuo. Además los sujetos del derecho del trabajo son individualmente los trabajadores y

emprendedores, y colectivamente, las asociaciones sindicales y las cámaras empresariales, en cambio, los sujetos de la seguridad social son

todas las personas que habitan una comunidad de un país determinado, aunque no trabajen nunca.

Relación entre el Derecho de la Seguridad Social y el Derecho Administrativo: La rama del Derecho público interno

mencionada, regula las actividades del Estado respecto de la institución y funcionamiento de los servicios públicos y las relaciones del ente

gobernante con los particulares por razón de los mismos. En todos los países, existe una organización administrativa del trabajo, esto es,

nuevos órganos del Estado instituidos con distintas denominaciones: Ministerio, Departamento o Dirección del Trabajo, Institutos de

Seguridad o de Previsión Social, para atribuirles como funciones: el régimen del trabajo y de la seguridad social, la fiscalización del fiel

cumplimiento de las leyes y reglamentos laborales.

FUENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Son fuentes del derecho de la seguridad social:

A) la Constitución Nacional,

B) las declaraciones, pactos y convenciones internacionales con jerarquía constitucional,

C) los tratos internacionales,

D) los convenios de la OIT,

E) las leyes,

F) los decretos,

G) los convenios de corresponsabilidad gremial,

H) los convenios colectivos de trabajo,

I) las resoluciones de las agencias, organismos o entres gestores,

J) la jurisprudencia y

K) la doctrina.

Fuentes formales y materiales

Las fuentes formales son los modos en que se manifiestan las normas jurídicas, mientras que las fuentes reales o materiales son todos los factores

sociales, económicos, culturales, valorativos, históricos, etc., que han otorgado un determinado contenido concreto a esas normas.

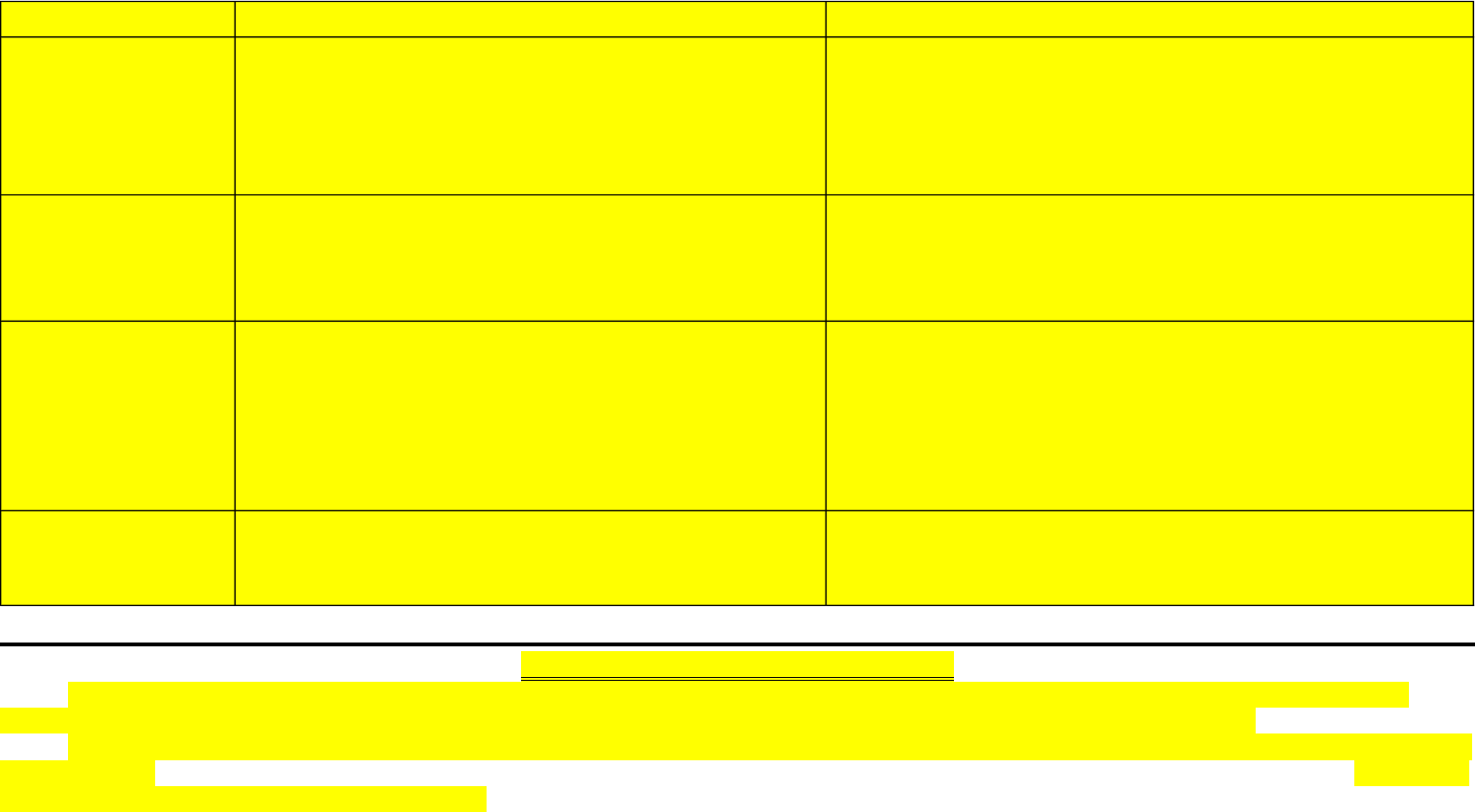

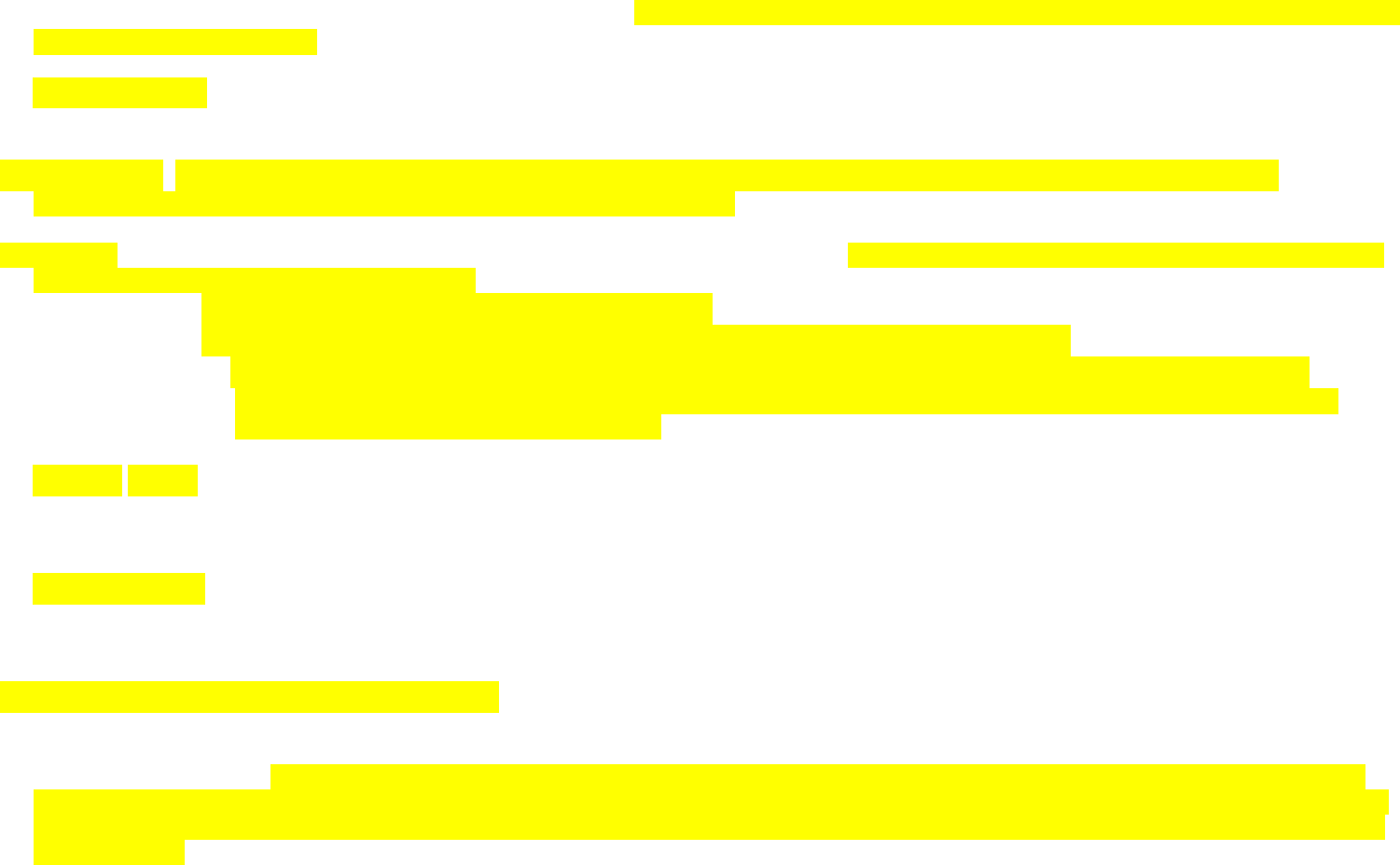

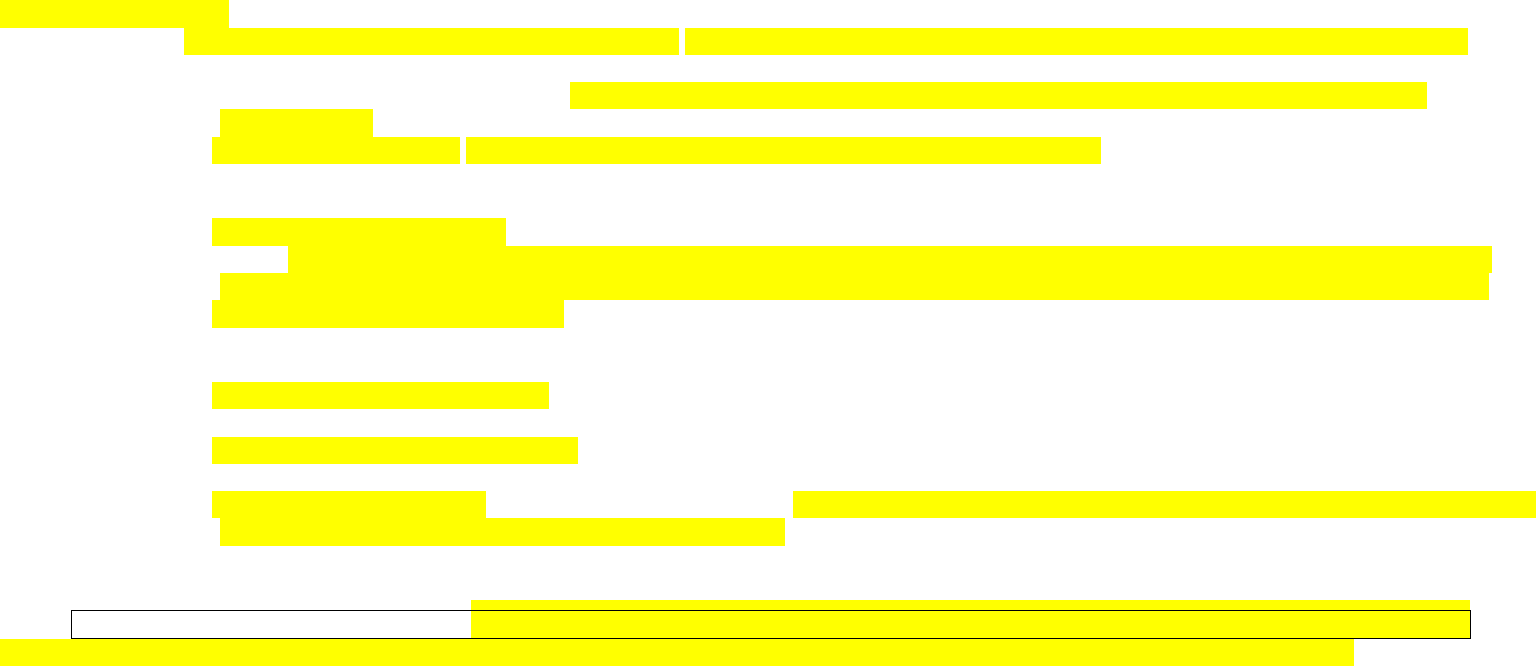

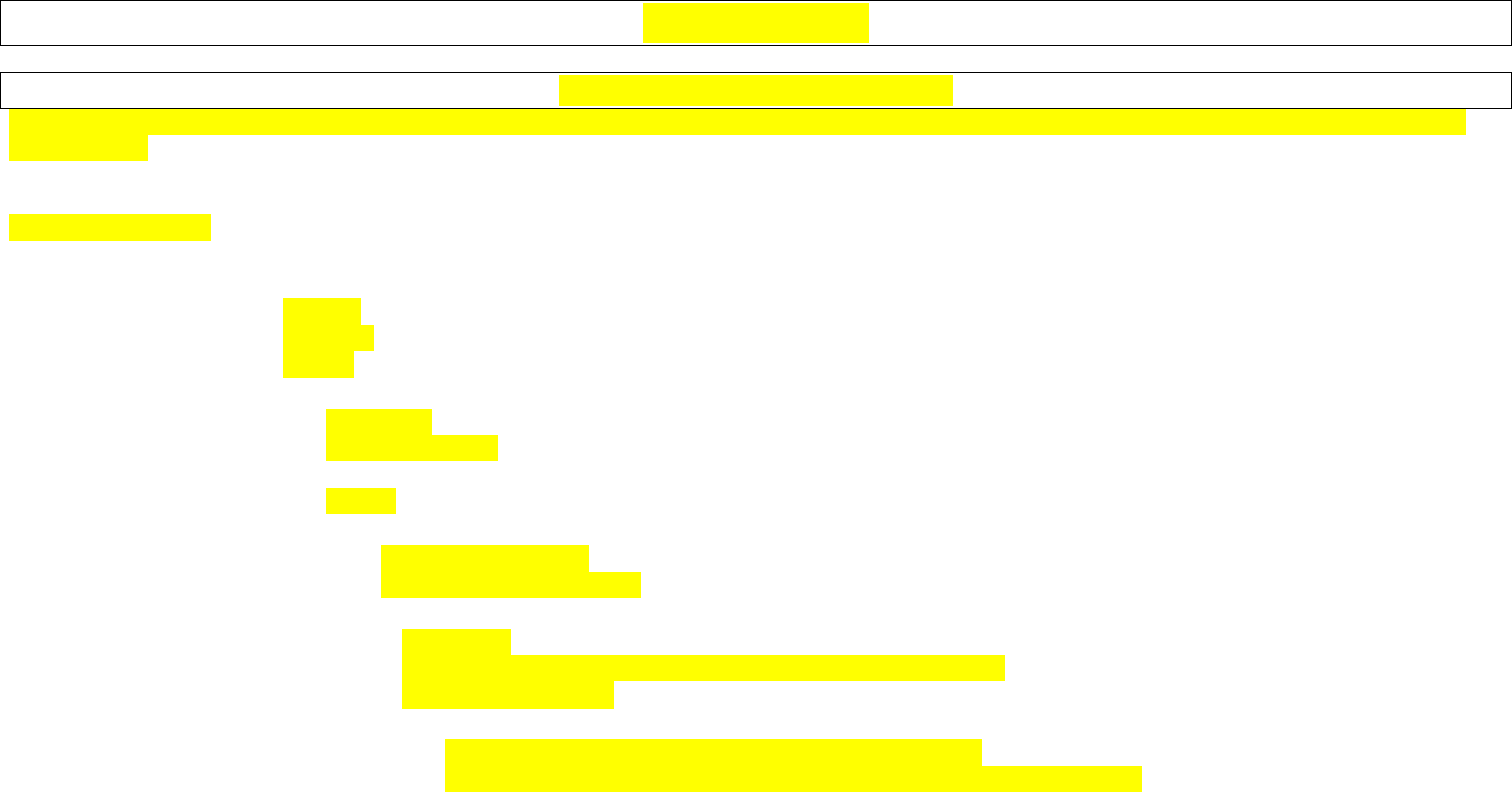

Pirámide de Kelsen

SILVINA GUEVARA

La Constitución Nacional

Declaraciones, Pactos, Tratados y Convenios Internacionales con Jerarquía Constitucional (están al mismo nivel de la CN); y en un sub-

nivel los Convenios de la O.I.T., que estén acordados en el país

Las Leyes (dictadas por el Congreso)

Decretos (dictados por el Poder Ejecutivo – son de administración)

Resoluciones o Disposiciones (dictados por los Ministerios)

Jurisprudencias; Doctrinas y las Costumbres (en ese orden)

Convenios Colectivos de Trabajo.

Primer escalón en la pirámide: La Constitución Nacional:

▪ Constitución de 1853: Carencia de normas de protección social por su manifestación de concepciones individualistas y

liberales. El Estado debía abstenerse de introducirse en la propiedad, de abstenerse en la libertad individual

▪ Constitución de 1949 (Perón): Contenía numerosas disposiciones en materia de seguridad social pero fue anulada por el

movimiento militar de 1955. El rol del Estado era participar en todo.

▪ Reforma de 1957: Introduce las principales normas en materia de S.S. 3° Párrafo del art. 14 bis se mantiene vigente desde la

reforma hasta la actualidad: El Estado otorgará los beneficios de la S.S. que tendrá carácter de integral e irrenunciable. La ley

establecerá: Seguro Social obligatorio, que estará cargo de entidades nacionales o provinciales, jubilaciones y pensiones

móviles, la protección integral de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

▪ Reforma 1994: En su art. 75, inc. 12 reafirma entre las atribuciones otorgadas al Congreso de la Nación, la de dictar los

códigos del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados. En su inc. 23 establece la protección del niño en

desamparo. El art. 126, después de la reforma de 1994, conserva una disposición que ya contenía el anterior art. 108 y

prescribe que las provincias no pueden “dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los

haya sancionado”.

SILVINA GUEVARA

Artículo 14 bis CN:

Carácter integral de los beneficios de la S.S.: Se busca establecer una cobertura de contingencias que sea amplia y total. Esta

cláusula puede entenderse como un fenómeno expansivo de la S.S.: debe proteger a toda la población. El sujeto es el

trabajador en todos los párrafos. El Estado otorgará: sistema protectorio. Carácter integral, porque cubre todas las

contingencias.

Carácter Irrenunciable: Los derechos no pueden transferirse, cederse ni renunciarse. No admite una voluntad en contrario en

cuanto al ingreso al sistema. El trabajo del hombre genera el aporte y la contribución que el empleador paga, como salario

indirecto. En el caso del trabajador autónomo sale de su bolsillo.

El seguro social obligatorio: Se trata de identificar a la S.S. como un ideal o fin, y al seguro social como un medio para su

logro. Los legisladores constituyentes pretendieron distinguir entre los conceptos de “seguridad social” y “seguro social”,

identificando a la “seguridad social” como un ideal o fin y al “seguro social” como un medio o instrumento para su logro.

Jubilaciones y Pensiones Móviles: La Corte dice que la atención a los recursos disponibles del sistema puede constituir una

directriz adecuada a los fines a determinar el contenido económico de la movilidad jubilatoria, se debe volcar en los haberes

el progreso social.

Protección integral de la familia: El único sistema de S.S. que en vida (al mismo tiempo) utiliza toda la familia es la Obra

Social.

Compensación económica familiar: Asignaciones familiares. Para que se cumpla el principio de igual remuneración por igual

tarea. Para que el salario de los que no tienen hijos sea igual que la de los que tienen hijos.

Superposición de aportes. La normativa del art. 14 bis. Prohíbe la superposición de aportes. Esto significa que por una misma

actividad no se puede aportar más que una cotización y si un mismo sujeto cumple diversas actividades, cada una de ellas

queda sometida, independientemente de las otras, a la obligación de obrar o soportar la contribución, y ello, con

desvinculación de que puede obtener o no más de una prestación.

Segundo escalón en la pirámide: Declaraciones, Pactos y Convenios Internacionales con Jerarquía Constitucional:

Art. 75 inc. 22 enumera 10 que deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías de los art. constitucionales.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá 1948.

• Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.

• Pacto Internacional de Derechos Econ., Sociales y Culturales, N. York 1967.

• Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación racial, N. York 1968.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 1969.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, 1979.

• Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.

SILVINA GUEVARA

Tratados Internacionales: después de la reforma constitucional de 194, los tratados concluidos con las demás naciones y organizaciones

internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, en tanto estos tratados incluyan materias que pertenecen al ámbito de la seguridad social,

constituyen fuente formal de ese derecho.

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo: La reforma Constitucional de 1994 y la consiguiente calidad superior a las leyes

atribuida a los tratados internacionales fue de gran importancia para los Convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo.

Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, no tienen este carácter los convenios de la OIT. La OIT realiza convenios que son acompañados por

recomendaciones, pero sin el carácter de obligatorio de los convenios.

Tercer escalón en la pirámide: Las Leyes

Reglamentan los principios consagrados en la constitución. Quedan comprendidos tanto las leyes específicas en materia de S.S. como los códigos

de fondo. El art. 75 faculta al Congreso de la Nación a dictar el código de la S.S. y a este corresponde regular la materia. Regulan la cobertura de

las contingencias sociales amparadas por nuestro sistema legal.

Entre otras:

• Leyes 18037 y 18038

• Ley 24241 - Sistema Integrado de Jubilaciones y pensiones

• Ley 24463 - Solidaridad Previsional

• Ley 24655 - Primera Instancia de la Seguridad Social – Competencia

• Ley 26425 - Sistema Integrado Previsional Argentino - SIPA

Cuarto escalón en la pirámide: decretos

Emanados de la potestad reglamentaria confería al Poder Ejecutivo nacional por el art. 99 inc. 2, de la Constitución Nacional consiste en expedir

“las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con

excepciones reglamentarias”. La Corte Suprema ha establecido con claridad que los decretos reglamentarios del poder administrador pueden

apartarse de la estructura literal de la ley, siempre que se ajusten a su espíritu; el texto legal es susceptible de ser modificado en sus modalidades

de expresión siempre que ello no afecte su acepción sustantiva.

Quinto escalón de la pirámide: Resoluciones de las Agencias, Organismos o Entes Gestores

El sujeto titular de un derecho subjetivo con fundamente en una norma de la seguridad social debe formular su solicitud o reclamo ante un

organismo, agencia o ente gestor que es el sujeto obligado al otorgamiento de la prestación de dar o de hacer indicado en el ordenamiento

respectivo, que concederá o denegara el beneficio en tanto considere o no reunidos los requisitos a los que la norma subordina el nacimiento del

derecho pertinente. Estas resoluciones están sujetas siempre a revisión judicial.

Sexto escalón de la pirámide: Jurisprudencia

Se manifiesta como una repetición, como una forma habitual o uniforme de pronunciarse los órganos jurisdiccionales del Estado. Ellas inspiran a

otros jueces, a los funcionarios administrativos, a los legisladores y a los integrantes de la comunidad, llevándoles a actuar de una manera simular

en el futuro. Su obligatoriedad es relativa, porque un juez o tribunal podría apartarse de los precedentes fundamente su disidencia.

SILVINA GUEVARA

En el ámbito del derecho de la S.S. existen 2 vertientes obligatorias que constituyen a la jurisprudencia en fuente importante:

Fallos Plenarios: Que dicte la Cámara Federal de la S.S. cuya interpretación legal es obligatoria para la misma Cámara y para los

jueces de 1ra instancia, solo puede modificarse por un nuevo fallo plenario. La CFSS no tiene Fallos Plenarios.

Fallos de la Corte Suprema: También son obligatorios para los jueces inferiores y los fallos de la Cámara pueden ser aplicables ante

la Corte.

escalón de la pirámide: Convenios colectivos de trabajo

Si bien esta fuente fue de gran importancia puesto que las actuales normas legales en materia de asignaciones familiares se originaron

previamente en cláusulas de CCT, esta institución tiene limitaciones para regular la materia de la S.S. porque no son parte de los convenios los

organismos administrativos de la S.S.

C102 - Convenio sobre la seguridad social (norma mínima) 1952

Mediante la ley 26678, Argentina aprobó el convenio de la OIT 102 sobre normas mínimas de la SS. Este convenio establece bases mínimas para

asegurar las coberturas correspondientes a todos los subsistemas de la SS obligatoriamente. El convenio contiene reglas básicas para la cobertura

de la población respecto a cada uno de los subsistemas que conforman el sistema de la SS. Establece las siguientes prestaciones:

Salud: asistencia médica general, suministros de medicamentos, prestaciones por enfermedad, debiendo cubrir a trabajadores en

relación de dependencia, sus cónyuges e hijos. También se prevé prestaciones de maternidad como la asistencia médica y pagos de salarios

por maternidad.

Previsión social: prestaciones por vejez, por invalidez, pensiones.

Asignaciones familiares: para los titulares que tengan hijos. Consiste en pagos periódicos, alimentos, vestidos, vivienda, etc.

Desempleo: estipula el pago de una prestación periódica.

Riesgos del trabajo: prestaciones por accidentes y enfermedades profesionales.

UNIDAD 3

El Rol del Estado

Beveridge propicia un modelo de cobertura que es de tipo universal, es decir, que su objetivo es la cobertura de toda la población y de todas sus

necesidades, trata de paliar los problemas derivados de la pobreza y otorgar prestaciones que atiendan a la subsistencia de las personas con más

bajos recursos. Comenzó a analizarse cuáles debían ser los roles del Estado y de las organizaciones privadas e incluso de cada individuos, en la

cobertura de las contingencias de la seguridad social. El desempleo de tipo estructural, que es materia de preocupación en gran parte de los

países del mundo, juega también un rol decisivo en el tema, ya que supone que, además de la consiguiente reducción de trabajadores cotizantes,

SILVINA GUEVARA

la comunidad social debe prever seguros o subsidios para la atención de las necesidades mínimas de los desempleados y sus familias. De allí

entonces que se hayan ido desarrollando soluciones diversas que contemplan alternativas de diferente participación del sector privado en el

ámbito de la seguridad social, observándose de todos modos una tendencia a migrar paulatinamente, al menos en forma parcial, hacia los

sistemas privados.

UNIDAD 4-5

EL SISTEMA PREVISIONAL

Sistema: conjunto de principios, instrumentos, órganos que, ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a la obtención de un objetivo

determinado. El objetivo del sistema es el de mantener el bienestar de la persona, manteniendo el mismo grado de dignidad de la persona en

todos los momentos de su existencia. Lo que puede afectar la dignidad del hombre son aquellos hechos de diversa naturaleza que le privan de

algún bien o le generan necesidades que obstaculicen su desarrollo integral o desenvolvimiento natural en la sociedad.

CLASIFICACIÒN:

Depende del criterio político que los guía y objetivos que persiguen. Se los puede agrupar en:

A) Por su naturaleza:

1. Público: administración a cargo del gobierno

2. Privados: lo administran empresas

3. Mixtos: se comparte la administración, es pública y privada

B) Por la forma en que financian sus prestaciones:

1. Los de reparto: con la idea de la solidaridad intergeneracional (los activos financian las prestaciones de los pasivos)

2. Los de capitalización: el financiamiento está centrado en la acumulación de los aportes. (en cuentas individuales o

colectivas)

3. Los mixtos: coexistiendo ambos regímenes.

C) Por el mecanismo establecido para determinar las cotizaciones y los beneficios por separado:

1. Régimen de aportes definidos

2. Régimen de prestaciones definidas.

D) Teniendo en cuenta la extensión jurisdiccional de la cobertura:

1. Regímenes nacionales

2. Regímenes por regiones políticas: como los provinciales y municipales

3. Regímenes por tipo de actividad

E) Por el alcance del régimen a las personas a las cuales se dirige:

1. Regímenes que alcanzan a toda la población económicamente activa

2. Regímenes que alcanzan a aquellos que se encuentran bajo relación de dependencia

Este documento contiene más páginas...

Descargar Completo

TODO UNIFICADO PARA PRIMER PARCIAL.doc

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.