1

TEORIA DEL CONFLICTO

Unidad I

¿Cuándo hablamos de conflictos? Podemos hablar de la existencia de un conflicto cuando hay combate,

choque de intereses u opiniones (hay contraposiciones). Pero específicamente, el conflicto hacer referencia

a lo antagónico, sin antagonismo no habría conflictos.

Conflicto = antagonismo o contraposición de intereses.

¿Qué es un conflicto? El conflicto es un fenómeno social que enfrenta a dos personas/actores.

Entelman

→ Propone un modelo de análisis llamado “Teoría del Conflicto” y dice que el conflicto es un tipo

de relación social en la que los actores tienen o creen tener objetivos incompatibles e interdependientes.

Para analizar el conflicto, se parte de la BIPOLARIDAD, esto implica que el conflicto siempre se dará entre

dos actores.

Por ejemplo: si hablamos del conflicto de los manteros en las calles, podemos tener distintos actores: los

manteros, el Estado y los comerciantes.

El modelo de análisis llamado “Teoría del Conflicto” tiene pretensión de UNIVERSALIDAD, esto significa que

la teoría es un modelo que busca aplicarse a cualquier conflicto, independientemente del conflicto del que

se trate.

-Objetivos incompatibles: hacemos referencia a que son rechazados, no puede ser y no ser y al mismo

tiempo.

-Objetivos interdependientes: que dependen el uno del otro.

TIPOS DE RELACIONES SOCIALES.

→ Permanentes: el claro ejemplo es la familia, amigos, o compañeros. En ellas conviene buscar acuerdos y

soluciones cooperativas ya que, la continuidad de la relación es mucho más importante que el resultado que

surja del conflicto.

→ Transitorias: en ellas no es tan importante mantener la relación, pero se prefiere un acuerdo. Son ejemplos

los casos de contratos de servicios: contratos de transporte, con un arquitecto, abogado, etc.

→ Continuas: se trata de miembros de un cuerpo estable, perduran en el tiempo. Por ejemplo, un grupo de

baile, un grupo de deporte.

-PERSPECTIVAS TEORICAS Y POLITICAS

→ ¿Cuáles son los modelos de análisis?

C

E M

MANTERO vs ESTADO.

MANTERO vs COMERCIANTES.

ESTADO vs COMERCIANTES.

El análisis de cada uno de los

conflictos dará resultados diferentes.

2

Las perspectivas son los distintos lugares, modos o formas desde los cuales nos posicionamos para

observar y analizar el conflicto.

a) Modelo del consenso: desde lo sociológico tenemos a Durkheim y a Comte. Desde lo político tenemos

a los contractualistas, a Locke y Rousseau. Parte de la idea de que la sociedad es un todo organizado en el

cual hay orden, armonía, solidaridad (para estos dos debe haber igualdad), equilibro y cooperación. Este

modelo entiende que el conflicto es un elemento de la sociedad y que tiene una función social, el conflicto

será motor del cambio social. Cree que el derecho marca el deber ser y que este permite organizar a la

sociedad. La integración y el equilibrio del sistema social no son solo supuestos o puntos de partida sino

objetivos o fines a satisfacer.

Desde la perspectiva política desde el consenso, se reúnen los estudios que entienden a la organización

social y política a partir de la igualdad, la armonía y cooperación en función de un proyecto común.

Desde la perspectiva sociológica, las posiciones del consenso parten de un estado de orden social,

organización armónica y funcional entre todos los elementos que componen la sociedad.

b) Modelo del conflicto: podemos mencionar a Hobbes, Marx y Maquiavelo. Trabajan sobre la idea del

poder. Este modelo entiende que en la sociedad hay caos, desequilibrio, desigualdad, lucha y competencia.

Identifica en toda relación social la situación de poder de los dominantes sobre los dominados. Considera

que el derecho tiene/es la herramienta de los dominantes (el derecho es un elemento de poder). Se entiende

que el enfrentamiento y lucha entre sectores y actores sociales es producto de las desigualdades y

diferencias sociales. Los modelos del conflicto ponen su mirada en las tensiones sociales nacidas de las

desigualdades, desequilibrios de poder y luchas.

Desde la perspectiva política del conflicto, se parten de la lucha y el desequilibrio que nace de la desigualdad

como presupuesto de la organización social.

→ Ejemplo práctico: Ley IVE. Desde el consenso se entiende que hay necesidad de un requilibrio porque

habría tensión. Desde el conflicto se diría que había desigualdad en términos de dominación (el patriarcado

por sobre la mujer).

Perspectiva ontológica: se analiza el conflicto como fenómeno social en sí mismo. Su mirada se focaliza

en el conflicto en general, a partir de lo cual trata sobre lo que es esencial a todas las especies, porque el

objeto de sus descripciones es el género conflicto.

La perspectiva ontológica la podemos encontrar en los esfuerzos intelectuales que presenta el profesor

Entelman cuando explica que la teoría del conflicto que expone “no se ocupa de ninguna especie concreta

de conflicto. No es una Teoría del conflicto internacional, ni del racial, religioso, familiar, jurídico o social, en

el amplio sentido de esta última expresión. Es una teoría del conflicto a secas, que trata sobre el conflicto

en general, y que, lejos de ocuparse de ninguna de esas especies, trata sobre lo que es esencial a todas

ellas, porque el objeto de sus descripciones es el género conflicto...”

Como se explicó, no de los aportes fundamentales de la teoría de Remo Entelman, -y que ha sido el

disparador para diseñar toda su teoría-, ha sido poner de manifiesto la existencia de conflictos que resultan,

por un lado, de conductas permitidas por el ordenamiento jurídico en contraposición con otras que se

encuentran prohibidas. Y por el otro, de conductas que, aun estando permitidas por el ordenamiento jurídico,

3

generan un conflicto, aunque éste no sea jurídico. A estos dos tipos de conflictos los ha denominado:

conflicto “Permitido vs prohibido” y “permitido vs permitido”.

Para arribar a estas categorías Entelman ha entendido que el conflicto es una clase de relación social en los

términos de Weber, que se da cuando los individuos realizan conductas recíprocas entre sí, y estas

conductas resultan conflictivas para ellos o para alguno de ellos. Ahora bien, lo que hace conflictiva la

conducta de un individuo para otro, no son las normas jurídicas. Sino el hecho de ser incompatible con la

del otro miembro de la relación social. Entonces bajo estas consideraciones, Entelman sostiene que en una

sociedad los individuos establecen relaciones sociales, algunas de ellas son conflictivas por el hecho de que

resultan incompatibles para el otro miembro de la relación social. Con lo cual, el conflicto es para este autor

una clase o tipo de relación social en la cual los actores tienen o creen tener objetivos incompatibles entre

sí. De esta manera, al observar el conflicto desde este lugar, rompe con la idea de que este se reduce a la

idea de litigio, y abre a la consideración de otras formas de tratamiento de los conflictos además del proceso

judicial.

A su vez, Entelman recurre esta matriz de estudio, el cual, a partir del análisis estático del conflicto y sobre

la dinámica del mismo, resulta un instrumento sumamente didáctico e interpretativo de este fenómeno de

todas las sociedades.

En su teoría ofrece dos formas de analizar a un mismo conflicto, conforme el proceso de evolución del

mismo. En este sentido, el autor refiere al análisis estático del conflicto, como aquel que permite observar

los elementos que integran el conflicto a analizar. Para ello, recurre a la idea de “tomar una fotografía” del

conflicto, para representar esta idea de lo estático y que nos permite ubicar algunos elementos del fenómeno

tales como los actores, los objetivos que cada uno plantean, la conciencia de estos en la situación objetiva

y sus creencias respecto del conflicto. Asimismo, este análisis también permite integrar el estudio del poder

como, así como los terceros y las tríadas que pueden establecerse en la relación.

Seguidamente, propone un análisis dinámico del mismo fenómeno el cual permite verlo como un proceso,

con una vida, un ciclo que incluye diferentes niveles conforme el tiempo en el cual transcurre. Bajo este

análisis incorpora el estudio de la intensidad, (escalada, desescalada, etc.), dimensiones y variables.

EL CONFLICTO DESDE EL SISTEMA JURIDICO. Normas, conductas (prohibido vs. permitido y

permitido vs. permitido).

El sistema jurídico como técnica de motivación social representa un progreso en la organización de la

sociedad que, al retener y administrar centralizadamente el monopolio de la fuerza, excluye a sus miembros

del uso privado de la violencia. El derecho es un sistema de normas que cumple el rol de disuadir conductas

prohibidas y brindar apoyo a sus miembros para resolver conflictos, poniendo a disposición de uno de los

bandos conflictuantes, en determinadas situaciones, la fuerza monopolizada por la comunidad a ese efecto.

La sola existencia de un sistema de normas que establece conductas sometidas a sanciones denominadas

ilícitas o prohibidas, actúa como criterio clasificador y agrupa todas las conductas en dos clases: “conductas

prohibidas” y “conductas permitidas”. Como consecuencia, se genera un pensamiento para el cual, cuando

en una relación social se enfrentan dos pretensiones incompatibles, sus miembros se preguntan sobre quien

4

tiene razón para el derecho. Tratan de saber cuál de los miembros enfrentados es titular de un derecho y

cual está obligado.

En esos supuestos, la sociedad asume el problema y protege o apoya a una de las partes pretensoras,

poniendo a cargo de la otra, obligaciones cuyo cumplimiento significa para aquella la obtención de su

objetivo.

En los demás supuestos, la respuesta del sistema enfrenta a los conflictuantes con el fenómeno de que para

cada uno de ellos es libre (no prohibido) pretender lo que pretende. Lo cual significa que para ambos es

igualmente permitido estar en conflicto con el otro. Pero ninguna de las partes tiene el apoyo o protección

para obtener su objetivo, que el derecho no ha privilegiado sobre el de su oponente, y que es incompatible

con el suyo.

La consecuencia más grave del problema de los conflictos permitidos es que, cuando alguien nos enfrenta

con sus pretensiones que sabemos no obligatorias para nosotros, nuestra reacción es pensar que no

estamos jurídicamente obligados. Y esto es porque ninguna norma sanciona la acción u omisión que el otro

conflictuante pretende de nosotros. Frente a esto, concluimos que no estamos en conflicto, desde que no

tiene derecho a lo que nos pide.

El sistema jurídico como método de resolución de conflictos:

Las normas jurídicas de las que se ocupan los juristas y los abogados funcionan como instrumentos para la

resolución de conflictos. Pero ambas profesiones se desentendieron de la problemática del conflicto por la

aceptación del principio de clausura, según el cual, “todo lo que no está jurídicamente prohibido, esta

jurídicamente permitido”. La consecuencia de su aceptación es la idea de que el ordenamiento jurídico es

un sistema cerrado de normas que resuelve todos los enfrentamientos.

Cuando la teoría pura del derecho enuncia el principio de clausura, denota que, dada la existencia de un

orden jurídico con validez y vigencia en una sociedad, todas las conductas quedan clasificadas en conductas

prohibidas y conductas permitidas. Las primeras son aquellas que constituyen el hecho antecedente de la

sanción en una norma.

Las conductas prohibidas dejan fuera de su ámbito a las conductas no sancionadas o permitidas (también

se alude a ellas como conductas que alguien tiene derecho a realizar, en el sentido de que no le está

prohibido.

Las conductas permitidas se dividen en: conductas no obligatorias y obligatorias. Estas últimas son el

opuesto contradictorio de las conductas prohibidas.

El amplio universo de lo permitido: dentro de las conductas permitidas, hay montón de conflictos que el

derecho no considera importantes porque se dan entre pretensiones incompatibles, pero igualmente

permitidas. Entonces, juristas y abogados se limitan a conflictos normados que se dan entre oponentes que

sustentan sus pretensiones como legítimas y rechazan las del otro por ilegitimas. Pero subsiste un espacio

donde el derecho deja a los ciudadanos en libertad de confrontar, es en este espacio donde se producen los

conflictos entre pretensiones incompatibles, pero igualmente permitidas. Por ejemplo: un esposo que está

en conflicto con su cónyuge porque ella no le acompaña a presenciar partidos de futbol, a lo cual no está

obligada por ninguna norma.

5

Otro ejemplo: los estudiantes universitarios piden a menudo horarios determinados de clase, a los cuales ni

la universidad ni sus profesores están “obligados” y están en un conflicto con quienes se los niegan. A la

sociedad como un todo le interesa que los conflictos “permitidos” se administren con baja intensidad

conflictual y que se resuelvan pacíficamente sin alterar los vínculos dentro de los que aparecen. El derecho,

como método, acá resulta inaplicable.

Derecho y violencia: el sistema jurídico es un método violento y no pacifico de resolución de controversias.

Violento, porque recurre al uso o a la amenaza del uso de la fuerza. La sanción es un acto que deben realiza

los jueces o sus ejecutores, y sus múltiples variantes tienen dos notas esenciales en común: 1) la privación

de algo valioso como la libertad, vida, cosas, honores, etc.) y 2) están previstas como susceptibles de ser

aplicadas con independencia de la voluntad del sancionado y aun contra ella, mediante el uso de la fuerza,

por disposición del juez en caso de resistencia.

CONFLICTO Y LITIGIO: el conflicto y el litigio, no son cosas iguales. El litigio es un reduccionismo del

conflicto que realiza el sistema jurídico procesal a efectos de alcanzar una resolución de la disputa.

CONFLICTO Y PODER: podemos ver al poder como un modo de imponer soluciones. Un conflicto que se

resuelve mediante sistemas de resolución que tienen que ver con el poder, en los que se impone la propia

voluntad a la conducta de las personas (poderoso sobre el débil), no se resuelven, se terminan. El más fuerte

impone las condiciones al más débil, y el débil acata. O la imposición de la fuerza impone una voluntad sobre

la otra y se da el escenario “ganar-perder”, o “perder-perder”. Todo lo que uno gana, es todo lo que uno

pierde por imposición. Estas suelen ser soluciones cortoplacistas y poco efectivas ya que el conflicto vuelve

a resurgir.

El que tiene la fuerza, impone las condiciones. Hay distintos recursos de poder: poder físico, económico,

emocional, información, de la educación, etc.

Cuando el conflicto termina y no se resuelve, todo es costo para ambos actores.

-TAXONOMIA DE LOS CONFLICTOS.

La clasificación de C. Moore: realiza una clasificación en:

- Los conflictos de intereses, los cuales son provocados por el carácter competitivo percibido o real; los

intereses sustantivos (contenidos); los intereses de procedimiento; los intereses psicológicos.

- Los conflictos estructurales son provocados por las pautas destructivas de comportamiento o interacción,

la desigualdad del control, la propiedad o la distribución de recursos; la desigualdad del poder y la autoridad;

los factores geográficos, físicos o ambientales que estorban la cooperación; las restricciones del tiempo.

- Los conflictos de valores son provocados por diferentes criterios de evaluación de las ideas o el

comportamiento; metas valiosas intrínsecamente excluyentes; diferentes modos de vida, de ideología y de

religión.

- Los conflictos de relaciones son provocados por las emociones intensas; las percepciones erróneas o los

estereotipos; la comunicación mediocre o el error en la comunicación; el comportamiento negativo repetitivo.

- Los conflictos entre los datos son determinados por la falta de información; la información errónea; las

diferentes opiniones acerca de lo que es importante; las diferentes interpretaciones de los datos; los

diferentes procedimientos de evaluación.

6

Esta clasificación es propia del análisis de la búsqueda de una resolución, resultando útil para poder elaborar

hipótesis e intervenciones eficaces. En tal sentido, el mismo autor, a través del recorrido teórico y práctico

de uno de los procesos de resolución, la mediación, indica las posibles intervenciones del operador del

conflicto cuando, a partir de las causas probables, ha elaborado las hipótesis de intervención a partir de la

lógica: “La causa de este conflicto es A, y si varía B, las partes podrán avanzar hacia el arreglo”.

La comprobación de las hipótesis acerca de los conflictos implica diagramar intervenciones que cuestionen

o modifiquen las actitudes, las formas de conducta o la relación estructural de los conflictuantes.

Así, las posibles intervenciones sobre los conflictos señalados como:

- de intereses: concentrar la atención en los intereses, no en las posiciones; buscar criterios objetivos;

elaborar soluciones integradoras que contemplen las necesidades de todas las partes; buscar modos de

ampliar las alternativas o los recursos.

- estructurales: definir claramente y modificar los roles; reemplazar las pautas de comportamiento

destructivo; reasignar la propiedad o el control de los recursos; establecer un procedimiento equitativo y

mutuamente aceptable de decisión; cambiar el procedimiento de negociación del regateo posicional al que

se basa en los intereses; modificar los medios de influencia utilizados por las partes (menos coerción, más

persuasión); modificar las relaciones físicas y ambientales de las partes (proximidad y distancia); modificar

las presiones externas sobre las partes; modificar las restricciones de tiempo (más o menos tiempo).

- valores: evitar la definición del problema por referencia al valor; permitir que las partes coincidan y

discrepen; crear esferas de influencia en que un conjunto de valores prevalece; buscar una meta superior

compartida por todas las partes.

- en el área de las relaciones: el control de la expresión de las emociones mediante el procedimiento, las

reglas fundamentales, las reuniones, etc.; promover la expresión de las emociones legitimando los

sentimientos y aportando un proceso; aclarar las percepciones y promover percepciones positivas; mejorar

la calidad y la cantidad de la comunicación; bloquear el comportamiento repetitivo de carácter negativo

cambiando la estructura; alentar las actitudes positivas de resolución de problemas.

- sobre datos: concentrar acuerdo acerca de cuáles son los datos importantes; coincidir en un proceso para

recolectar datos; desarrollar criterios comunes para evaluar los datos; utilizar expertos en el papel de

terceros, para obtener una opinión externa o salir del impasse.

La clasificación de Acland: Conflictos reales e irreales:

El primer paso es decidir si el conflicto o la disputa es real o no.

→Plantea que el conflicto es real cuando se basa en diferencias bien conocidas y entendidas entre intereses,

opiniones, percepciones, interpretaciones: diferencias que han sido examinadas por las partes en cuestión,

y que éstas no han podido resolver.

→El conflicto irreal es aquel que se basa en una comunicación errónea, una percepción equivocada, un

malentendido. Aunque no tenga fundamento, el conflicto irreal puede causar problemas que son tan difíciles

de resolver como los del conflicto real, y si no se afrontan con destreza pueden llegar a convertirse en un

verdadero conflicto.

7

El autor también plantea el caso del “conflicto inventado”, y lo considera en el caso en que el conflicto irreal

es iniciado deliberadamente, ya sea por sí mismo o para generar un conflicto real. Los motivos que se

pueden tener para generar conflictos con una intención determinada pueden variar desde lo inofensivo hasta

la intencionalidad agresiva o malvada.

Al igual que el anterior autor tratado, Acland realiza su planteo a partir de las posibilidades de acción o

intervención del operador del conflicto. De esta manera, al desarrollar los motivos del conflicto real, sostiene

que estos surgen de una de las siguientes causas (o la combinación de varias):

- los bienes en juego;

- los principios en juego;

- el territorio en juego (tanto en un sentido literal como en el psicológico)

- las relaciones implícitas (la estructura de la relación)

Las causas o motivos generalmente aparecen mezcladas y enlazadas, dependiendo del análisis que el

operador despliegue para lograr identificar un aspecto que considera necesario para abordar el conflicto.

→En relación a los bienes, dice Acland que Los bienes en conflicto suelen ser muy evidentes porque se trata

de cosas que tienen, o representan, un valor material: dinero, tierra, propiedades, poder. Lo cierto es que si

hay conflicto es porque la posesión de ese bien representa una ganancia material para aquellos que lo

desean. A menudo los bienes son símbolos de alguna otra cosa: con frecuencia, de principios o

territorialidad. Hasta que se reduce a sus partes constituyentes, y se analiza la motivación de cada parte, es

imposible saber si un conflicto sobre un bien es simplemente por su mera posesión o, si se refiere también

a elementos no materiales.

→Sobre los principios, indica que el término se usa para referirse a los elementos no materiales de un

conflicto como, por ejemplo: creencias religiosas, las ideologías políticas, los valores morales, las

reputaciones personales, la categoría social pública. La superposición con el elemento de los bienes es

también evidente: pensemos, por ejemplo, en el hecho de que desde épocas muy remotas la gente ha

defendido con mucho fervor la bandera o el estandarte de su ejército.

Los principios abstractos pueden defenderse con tanto fervor como los bienes físicos. Los principios y los

valores pueden ser, para los que los sostienen (y la mayoría lo hacemos, aunque no siempre los

reconocemos), tan valiosos como los bienes y posesiones materiales o incluso como las amistades y la

familia. Una causa frecuente de conflictos es que una de las partes perciba y evalúe un principio abstracto

sólo desde el punto de vista material, afectando a otros, aquellos le atribuyen una importancia religiosa o

ideológica fundamental.

Acland también refiere a los principios relativos al precio pagado por quienes los profesan. Esto le permite

considerar que los principios imponen un precio. Al cambiar los gastos, también pueden cambiar los

principios. Muchas veces esto lleva a parecer inmutables al comienzo del conflicto, pero a medida que el

conflicto va generando costos importantes, las partes pueden abandonar el conflicto. Considerando toda la

complejidad que implican los valores y principios, se puede pensar que, en estos casos, se puede producir

un cambio debido a que entran a jugar los aspectos de jerarquías entre principios.

8

→Sobre los conflictos referidos al territorio, indica que muchas veces consideramos determinados espacios,

ámbitos o incluso actividades como propias de nuestro “territorio”. Agregamos a estas ideas, que a veces

también llegamos a considerar a otras personas dentro de la figura. El territorio psicológico es tan importante

para la gente testimonio como el territorio físico. La amenaza al territorio es explosiva porque, como en este

caso, también amenaza el sentido de identidad de las personas. El elemento territorial se pone más en

evidencia durante un proceso y período de cambio, pero suele ocultarse bajo otros factores más evidentes.

→Sobre las relaciones implícitas, el autor las aborda como las razones por las que las relaciones se rompen

y provocan conflictos. En referencia considera las estructuras de poder en las relaciones, las expectativas

que las partes tienen del otro. Para explicarlos, presenta la idea de “contratos psicológicos”, que se basan

en las expectativas tácitas e inconscientes que casa uno tiene de los demás. Debido al carácter de las

expectativas, su violación también es, por definición, una violación de la confianza, porque la confianza

mutua está implícita en cualquier contrato que no se establezca por escrito.

Acerca del modo de reconocer los conflictos irreales, el autor indica que estos pueden darse por:

- comunicación equivocada;

- percepciones erróneas;

- malentendidos;

→La deficiencia en la calidad de la comunicación que da lugar a que ésta sea equivocada, es uno de los

más grandes problemas de nuestro tiempo. Los mensajes pueden enviarse en el instante a cualquier parte

del mundo, por lo que muchas veces somos negligentes en la expresión, en la confianza de que es fácil

corregir un error si el mensaje está equivocado. Esto se agrava porque la interpretación de nuevos mensajes

se ve influida por el recuerdo que tienen los interlocutores de lo que se ha comunicado antes y el clima que

ha creado.

→Las percepciones son equivocadas, según Acland, debido a que son generadas por una comprensión

inadecuada, una interpretación prejuiciosa de una situación o una mala lectura de las acciones de los demás.

Es que las percepciones son tan importantes en los conflictos como los hechos, los sucesos o las palabras;

incluso en varios aspectos ser aún más importantes. Un comportamiento puede ser objetivamente honesto

y correcto, pero si la otra parte no lo percibe así es probable que interprete los hechos de tal forma que

puedan corroborar su opinión. Es necesario tomar en serio las percepciones erróneas y hacer lo que

podamos para cambiarlas, aclararlas. Una de las maneras de hacerlo es explicar claramente por qué se

realiza algo y para qué se hace.

Por lo general, los malentendidos son el resultado de las comunicaciones equívocas y las percepciones

erróneas entremezcladas con mala información, supuestos no comprobados, estereotipos, expectativas no

realistas, rumores y conocimiento de oídas, recuerdos, exactos e inexactos, de experiencias pasadas.

→La mala comunicación, la percepción equivocada y los malentendidos crean conflictos irreales, que a su

vez generan tanta violencia como los conflictos reales. Si son descubiertos a tiempo pueden resolverse con

más facilidad. Por su parte, la consecuencia de la reacción (o no acción) ante un conflicto irreal puede llegar

a provocar un agravamiento, convirtiéndolo en real. En esto se torna fundamental considerar la adecuada

comunicación e información que existe en la relación.

9

CONFIGURACION ADVERSARIAL Y COOPERATIVA DEL CONFLICTO. El conflicto es una relación

social, la cual se da en un escenario de interacción (a la acción de uno, viene la acción de otro). En esa

interacción podemos encontrar dos escenarios:

1) Cooperativo: se caracteriza por el avance de las negociaciones, en tanto cada parte reconoce que el

derecho de la otra ha de formar parte de las resoluciones. Avanza por acuerdos parciales. Aparecen puntos

de tensión, pero hay voluntad de ceder y comprender. Se toma en cuenta la conducta del otro.

2) Adversarial/competitiva: cada uno siente a la otra parte como un obstáculo, que interfiere para la solución.

Le deniega derecho y razón. Se movilizan distintas formas de violencia: amenazas, denigración, invalidación

o re-adjudicación de propósitos y sentimientos, suspicacia en la interpretación de los mensajes, etc. No se

considera al otro, y se piensa en su solo beneficio.

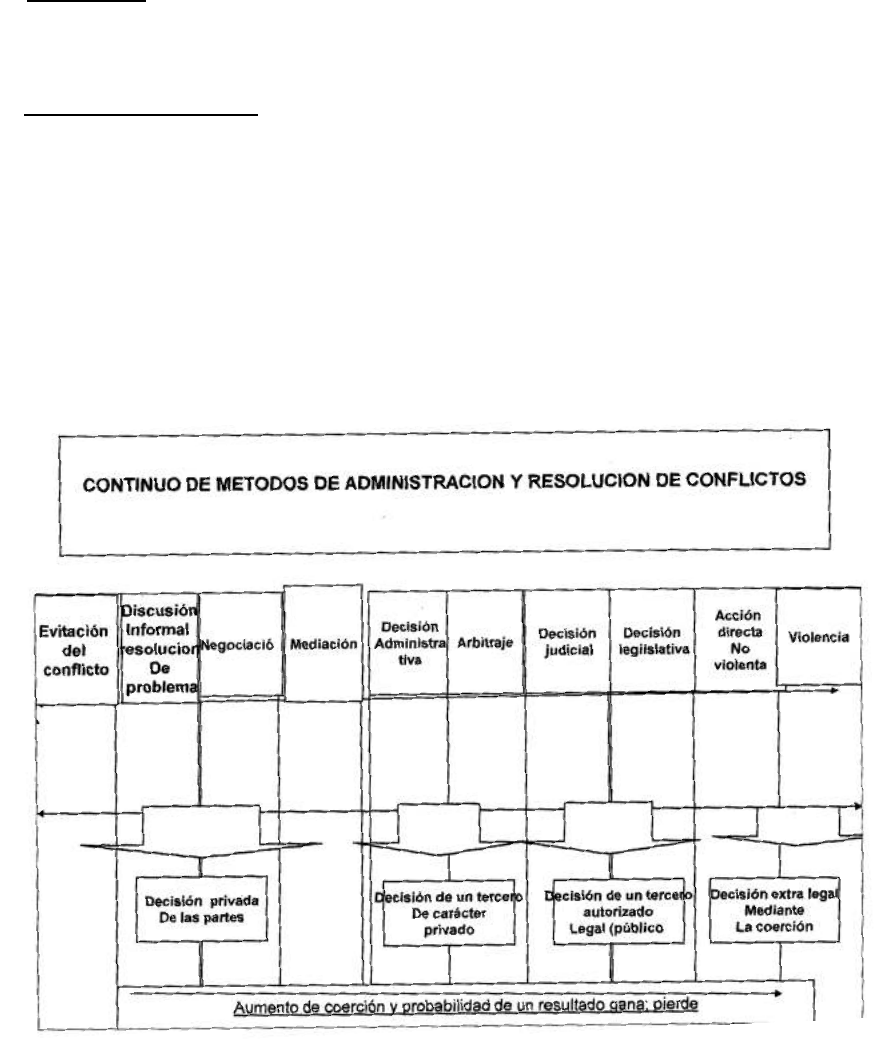

CONTINUO DE MOORE.

Dado que el conflicto se manifiesta en todas las relaciones humanas y en todas las sociedades, la gente

siempre trató de encontrar modos de resolver sus diferencias. Las soluciones que persiguen son las que les

permiten satisfacer sus intereses y minimizar sus costes.

Sobre la izquierda están los procedimientos privados e informales que comprometen solo a los litigantes.

Sobre el otro extremo, una parte se apoya en la coerción y a menudo en la acción pública para someter a la

parte contraria.

La mayoría de los desacuerdos suelen resolverse informalmente. La gente a menudo se evita mutuamente,

porque carece del poder necesario para obligar a un cambio, porque no cree en la posibilidad de un cambio

para mejorar, o porque el tema no es tan importante.

10

Cuando la evitación no es posible o las tensiones llegan a ser tan graves que las partes no pueden permitir

que continúen las discrepancias, generalmente apelan a discusiones informales destinadas a resolver los

problemas, con el fin de zanjar diferencias, las partes conversan, se comunican y discuten informalmente.

Es probablemente el modo en que terminan la mayoría de las discrepancias en la vida cotidiana.

Gulliver entiende que una discrepancia se convierte en una disputa “solo cuando las dos partes no pueden

y/o no quieren resolver su discrepancia; es decir, cuando una o las dos no están dispuestas a aceptar el

statu quo, o aceptar el reclamo o la negación del reclamo de la otra parte. La disputa se desencadena a

causa de una crisis en la relación”.

➔ Moore no lo menciona, pero podemos introducir la conciliación, las partes intentan conciliar

llamando a un tercero que intenta poner los puntos sobre los cuales se aborda la diferencia entre los

actores, luego lista unas posibles soluciones y las partes, si quieren las toman y si no quieren, no lo

hacen. Es un método informal y en el no hay coacción.

La negociación es una relación de regateo entre las partes que mantiene un conflicto aparente o real de

intereses. Los participantes entran voluntariamente en una relación provisional destinada a la educación en

relación con las necesidades y los intereses de los dos, con el propósito de intercambiar recursos específicos

o de resolver una o más cuestiones intangibles, por ejemplo: la forma que la relación tendrá en el futuro o el

procedimiento mediante el cual se resolverán los problemas. La negociación es un proceso más intencional

y estructurado que las discusiones informales para la resolución de problemas. → es un método adecuado

de resolución de conflictos y con ella se buscan escenarios de ganar-ganar. El proceso y el resultado son

privados.

La mediación es una extensión y elaboración del proceso negociador. Implica la intervención de un tercero

aceptable, imparcial y neutro, que carece de poder de decisión y habilitado para ayudar a las partes

contendientes a alcanzar voluntariamente el arreglo mutuamente aceptable de los temas en discusión. La

mediación deja el poder de decisión en manos de las personas en conflicto. Es un proceso voluntario en

cuanto los participantes deben estar dispuestos a aceptar la ayuda de un tercero. En general se inicia cuando

las partes ya no creen que pueden resolver el conflicto por sí mismos, y cuando el único recurso parece

implicar la ayuda de un tercero imparcial. El mediador facilita la comunicación e intenta mejorarla, ayuda a

que los actores exploren en sus intereses, los costes-beneficios, las distintas posibilidades. El mediador

intenta que las partes se den cuenta por si solas, el no asesora y no puede decidir qué hacer. También es

un proceso privado y una decisión privada.

Más allá de la negociación y la mediación, hay un continuo de técnicas que debilitan el control personal que

los individuos comprometidos tienen sobre el resultado de la disputa, acentúan el compromiso de los factores

externos de decisión gana/pierde. Estos métodos pueden dividirse en públicos y privados, en legales y

extralegales.

Si la disputa se origina en el seno de una organización, a menudo hay un método administrativo o ejecutivo

de resolución de las disputas. En este proceso, un tercero más o menos distanciado del pleito, pero no

siempre imparcial, puede adoptar una decisión. El proceso puede ser privado si el sistema cuyo ámbito surge

la disputa es una compañía privada, una división o un equipo de trabajo; o público si está a cargo de un

11

organismo oficial. La resolución administrativa de una disputa intenta equilibrar las necesidades de todo el

sistema y los intereses del individuo. Ej: en un conflicto entre profesores universitarios, podría resolver la

disputa el decano.

HASTA ACÁ, excluyendo la evitación y la discusión informal que no son métodos, HABLAMOS DE

METODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AUTOCOMPOSITIVOS: son aquellos en que los

propios actores resuelven el conflicto y son protagonistas de sus acuerdos. Estos métodos suelen

ser los más eficientes en casos donde la relación social tiene que primar, por ejemplo: relaciones

familiares, vecindades, etc. Nadie conoce mejor que las partes la propia dinámica de la relación. En

estos métodos no suele darse el escenario ganador-perdedor porque la imposición no es por un

tercero.

Arbitraje es un término genérico que designa un proceso voluntario en que las personas en conflicto solicitan

la ayuda de un tercero imparcial y neutral, que adopta una decisión para aquellos, por referencia a los temas

en disputa. La decisión puede tener carácter consultivo o ser obligatoria. El arbitraje puede estar a cargo de

una persona o de un panel de terceros. El factor decisivo es que dichas partes están fuera de la relación

conflictiva.

El tercero toma una decisión y adjudica los objetivos. Dice quién tiene la razón y quién no. Todo lo que le da

a uno, es necesariamente lo que le quita al otro.

El arbitraje es también un proceso privado en que los procedimientos y a veces el resultado no están

sometidos al escrutinio público. La gente a menudo elige el arbitraje porque es más informal que un

procedimiento judicial, y con frecuencia más rápido, menos costoso y más privado. En el arbitraje, las partes

a veces pueden elegir a su propio arbitro o panel, y por lo tanto ejercen más control sobre la decisión que

en el caso en que el tercero ha sido designado por una autoridad u organismo externo.

Hay dos tipos de arbitraje:

-Arbitraje de hecho: son árbitros entendidos en la materia, no es requisito que sean abogados. La decisión

la toman en base a su criterio y experiencia.

-Arbitraje de derecho: el árbitro tiene que tener formación jurídica. Las decisiones se tienen que basar en los

laudos arbitrales. La decisión no se puede apelar.

Un enfoque judicial implica la intervención de una autoridad institucionalizada y reconocida socialmente en

la resolución de las disputas privadas. El método pasa de un proceso privado a otro de carácter público. En

un enfoque judicial, los litigantes suelen contratar a abogados que actúan como litigantes sustitutos, y les

encomiendan la tarea de argumentar sus respectivos casos, ante un tercero imparcial y neutral, un juez y

quizá también un jurado. Estas partes representan los intereses de los valores de la sociedad. El juez o el

jurado suele adoptar una decisión basada en los antecedentes y las normas legales. El resultado

generalmente se atiene a la regla gana/pierde, y se basa como premisa en una decisión acerca de la

identidad del que tiene razón y del que está equivocado. Como el tercero cuenta con respaldo social, los

resultados del proceso son obligatorios y ejecutables. Los litigantes pierden el control del resultado, pero

pueden beneficiarse con la defensa vigorosa de su punto de vista y con una decisión que refleja las normas

aprobadas socialmente.

12

El método legislativo de resolución es otro medio público y legal de solucionar un conflicto. Se lo suele

utilizar en disputas más amplias que afectan a las poblaciones numerosas, aunque puede tener una utilidad

significativa en el caso de los individuos, en este enfoque, la decisión acerca del resultado corresponde a

otro proceso del tipo gana/pierde: la votación. El individuo ejerce sobre el resultado final la influencia que él

o ella y quienes comparten sus opiniones pueden movilizar. Las decisiones legislativas, aunque

generalmente culminan en compromisos negociados que adoptan la forma de leyes, de todos modos, a

menudo desembocan en resultados de tipo gana/pierde.

Finalmente, está el método extra legal. los recursos antes mencionados son procedimientos privados que

utilizan las partes solas o con ayuda de un tercero para negociar un arreglo o una decisión emanada de un

tercero sancionada por vía privada o pública. La última categoría tiene carácter extra legal, ya que no se

basa en un proceso socialmente aceptable y utiliza la coerción para obligar al contrario a acatar o someterse.

Hay dos tipos de enfoques extra legales: la acción no violenta y la violenta.

- La acción no violenta compromete a una persona o un grupo que comete o se abstiene de cometer

actos que obligan al contrario a comportarse del modo deseado. Pero no implican la coerción o la

violencia física, y a menudo intentan minimizar el daño psicológico. La acción no violenta funciona

mejor cuando las partes dependen unas de otras y el bienestar de cada una se basa en el otro.

Cuando ése es el caso, una de las partes puede obligar a la otra a realizar concesiones rehusando

cooperar o cometiendo actos indeseables. A menudo implica la desobediencia civil (violación de

normas y leyes aceptadas ampliamente) para elevar la conciencia del antagonista, o atraer la

atención del público sobre las prácticas que el activista no violento considera injustas o poco

equitativas. La acción no violenta puede desarrollarse en el plano individual, o por un grupo, y puede

tener carácter público o privado.

- Método de resolución violento o coerción física. Este método supone que si los costes que el

mantenimiento de su posición implican para la persona o la propiedad del antagonista son bastante

elevados, se verá forzado a realizar concesiones. Si se quiere que la coerción física sea eficaz, la

parte promotora debe poseer poder suficiente para dañar realmente a la otra parte, debe ser capaz

de convencer al adversario de que tiene ese poder, y debe estar dispuesto a utilizarlo.

HASTA ACÁ, excluyendo la acción violenta y no violenta donde no hay métodos de resolución,

HABLAMOS DE METODOS DE RESOLUCION HETEROCOMPOSITIVOS, son aquellos en los que un

tercero decide sobre el conflicto.

Podemos decir que un claro ejemplo de un caso que está maduro para la negociación se da cuando:

✓ Los actores son interdependientes, y deben basarse en su mutua cooperación para alcanzar sus

metas y satisfacer sus intereses;

✓ Son capaces de influenciarse mutuamente y de emprender o impedir actos que puedan perjudicarlos

o beneficiarlos:

13

✓ Están presionados por plazos y restricciones de los tiempos y desean un arreglo rápido;

✓ Son conscientes de que los procedimientos y resultados alternativos de un arreglo negociado no

aparecen como viables y deseables en tanto que negociación que ellos mismos realizan;

✓ Son capaces de identificar a las partes primarias esenciales y de comprometerlas en el proceso de

resolución;

✓ Son capaces de identificar y coincidir en las cuestiones en disputa;

✓ Están en una situación en que los intereses de las partes no son totalmente incompatibles;

✓ Están influidos por restricciones externas.

Esas condiciones son decisivas para realizar una negociación eficaz.

Puede incluirse un mediador en las negociaciones cuando:

✓ Los sentimientos de las partes son intensos e impiden un arreglo.

✓ La comunicación entre las partes es mediocre tanto por la cantidad como por la calidad, y las partes

no pueden modificar por si mismas la situación.

✓ Las percepciones erróneas o los estereotipos están estorbando la realización de intercambios

productivos.

✓ Las formas repetitivas de comportamientos negativos están elevando obstáculos.

✓ Hay desacuerdos graves acerca de los datos -que información es importante, como se la obtiene y

como se la evaluara. -

✓ Hay muchas cuestiones en disputa y las partes discrepan acerca del orden y la combinación en que

se las evaluara.

✓ Hay intereses aparentes o reales que son incompatibles, y que las partes reconcilian con dificultad.

✓ Las diferencias de valor aparentes o no significativas dividen a las partes.

✓ Las partes no tienen un procedimiento de negociación, están usando el procedimiento equivocado,

o no utilizan el procedimiento más ventajoso posible.

✓ Las partes están teniendo dificultades para iniciar negociaciones o han llegado a un callejón sin salida

en su regateo.

TEORIA DEL CONFLICTO. Unidad I..docx

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.