INTRODUCCIÓN

La ciencia es a la vez un proceso y un producto.

La filosofía de la ciencia o del pensamiento científico es una reflexión acerca de la ciencia,

un pensamiento acerca de un tipo de pensamiento (el pensamiento científico), cuyo objeto

es la ciencia y las prácticas científicas, con énfasis en el lenguaje. Esto no supone un

círculo, ya que nos presenta problemas porque hay un ascenso semántico.

¿Por qué es importante la historia de la ciencia? Porque nos enseña que no existe una

teoría científica o una ciencia aislada de su contexto histórico y social, sino que las teorías

científicas tienen sentido por y para ese contexto y los problemas que le plantea. Nos

permite entender nuestros problemas actuales.

CAPÍTULO 1: HISTORIA DE LA CIENCIA. DOS REVOLUCIONES.

Primera parte: La revolución copernicana

Entre los siglos XV y XVIII, Europa experimentó una gran transformación cultural, dando

lugar a la sociedad moderna que proveería las bases simbólicas y materiales de la vida civil

y política actuales.

● “Sobre las revoluciones de las esferas celestes” ( De revolutionibus ), Nicolás

Copérnico, 1543 → explicar los movimientos de las estrellas, el Sol, la Luna y los

planetas partiendo de la base de que la Tierra giraba alrededor del Sol; proveer un

cambio en la cosmología a partir de una explicación astronómica precisa.

Si bien Copérnico no fue el primero en tener esta idea, fue el primero en desarrollarla de

manera sistemática mediante un arduo trabajo de cálculo. La propuesta planteaba un

conjunto de problemas desde el punto de vista de la astronomía, la física y la cosmología.

La respuesta a estos interrogantes conformó una nueva cosmovisión que se fue

desarrollando con el trabajo colectivo y continuo de varios científicos.

Astronomía, cosmología y física

Los griegos, desde el siglo V a.C., introdujeron el carácter racional a sus observaciones del

cielo y sus explicaciones de los fenómenos celestes y terrestres. Tomaron dos decisiones

respecto a ellas:

- excluir el elemento sobrenatural, apelando solo a la naturaleza de las cosas sin

intervención divina o mágica, sino solo a la evidencia que ofrece la experiencia;

- vincular cuestiones de la física (preguntas por el cambio, el movimiento y la

naturaleza de las cosas en general), la astronomía (preguntas acerca de los

fenómenos que se observan en los cielos) y la cosmología (preguntas más

1

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

filosóficas acerca de la forma y la estructura del universo y del mundo en que

vivimos).

Entre los siglos V a.C. y II, se fue conformando una nueva cosmovisión científica de la

naturaleza que debía incluir una explicación coordinada de los tres tipos de fenómenos

mencionados. Explicación, además, que debía residir en la naturaleza misma de las cosas.

Los fenómenos celestes

Los principales fenómenos cíclicos terrestres están fuertemente correlacionados con

fenómenos cíclicos celestes → día y noche, estaciones del año, etc.

Estrellas fijas:

1. Conservan sus posiciones relativas: la mayor parte de los puntos luminosos que se

observan en el cielo por la noche se desplazan conjuntamente, provocando que el

aspecto del cielo sea semejante cada noche y a lo largo de la misma. Además,

conforman constelaciones.

2. Movimientos a velocidad constante: los puntos luminosos se mueven describiendo

círculos a velocidad constante de este a oeste (contrarreloj). Tardan 23 horas y 56

minutos en completar una vuelta (día sideral).

En el polo norte celeste, centro de los movimientos circulares, se encuentra la estrella polar,

que no cambia de posición de manera apreciable y es visible durante toda la noche. Las

estrellas más lejanas a los polos “salen” y “se ponen”, como el Sol, a lo largo de la noche.

● Los movimientos del Sol → El Sol presenta un movimiento diario en sentido

antihorario (este a oeste), empleando en ello 24 horas. Por lo tanto, el día sidéreo y

día solar no coinciden, generando un cambio en la posición relativa del Sol con

respecto a las estrellas fijas. Entonces, el Sol también parece tener un movimiento

anual en sentido horario con respecto a las estrellas fijas.

Observadores de la antigüedad descubrieron que el recorrido anual del Sol describía

un círculo que no coincidía en su eje con el de las demás estrellas: los movimientos

diarios del Sol durante una época del año describen círculos más cercanos al polo

norte celeste y otras más cercanas al polo sur, causando las estaciones. Hay cuatro

puntos claves en el recorrido anual del Sol: los puntos extremos norte y sur

(solsticios) y los puntos medios (equinoccios).

Procesión de los equinoccios: el tiempo que le toma al Sol volver a pasar por la

misma constelación de estrellas es de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9 segundos

(año sidéreo), mientras que el tiempo que le toma volver a situarse sobre uno de sus

puntos extremos es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos (año trópico).

Este desfase provoca que el comienzo de las estaciones varíe cada año de manera

imperceptible.

● Los movimientos lunares → La Luna también presenta un movimiento diario en

sentido antihorario y un movimiento mensual en sentido horario a través del fondo de

estrellas fijas, por el que le lleva 27 días 7 horas 43 minutos en dar una vuelta (mes

sidéreo). La Luna también manifiesta fases que se suceden cíclica y mensualmente

y que dependen de las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna y se repiten

cada 29 días 12 horas 44 minutos (mes sinódico).

2

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

● Los movimientos planetarios → Sin instrumentos ópticos, pueden observarse cinco

planetas desde la Tierra: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Todos

comparten el movimiento diario en sentido antihorario y se desplazan sobre el fondo

de estrellas fijas en dirección horaria. Cada planeta tiene su período característico.

Además, manifiestan retrogradaciones: su recorrido cíclico en dirección horaria no

se da a velocidad constante, sino que a veces parecen detenerse, avanzar en

dirección opuesta y luego volver a moverse hacia el este. Varían también sus

posiciones con respecto al polo norte celeste y al Sol. Los planetas hacen algo

distinto en cada vuelta: algunas vueltas se atrasan más y otras menos.

Dos máximos modelos del mundo

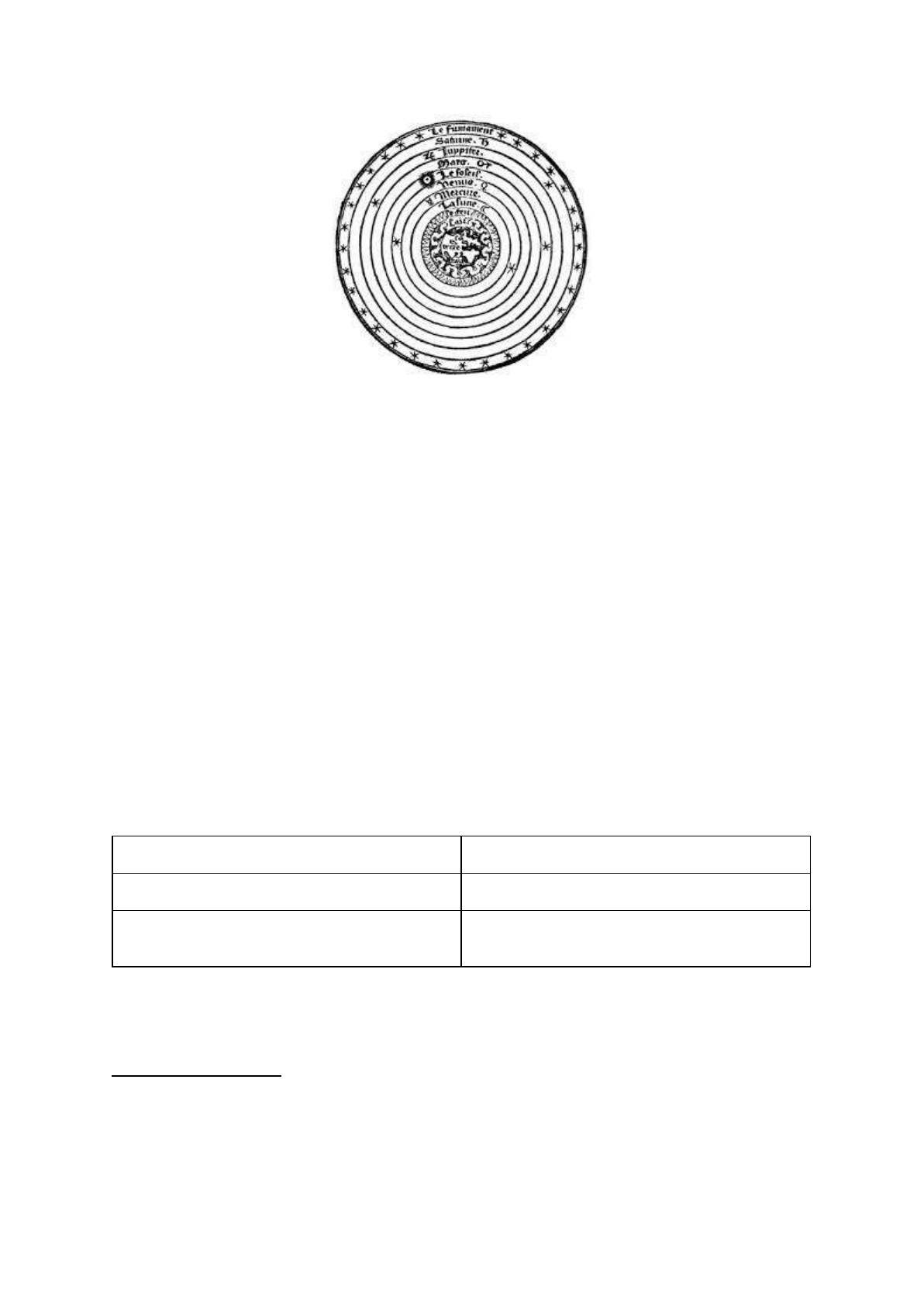

Ambos modelos coinciden en modelar las estrellas fijas como si estuviesen situadas en la

superficie de una enorme esfera dentro de la cual se encuentran el Sol, la Tierra y los

planetas. Acuerdan en que las luces que brillan en el cielo son efectivamente cuerpos

materiales y de forma aproximadamente esférica.

● Modelo geocentrista y geostático → el movimiento diario de las estrellas en dirección

antihoraria se explica por el giro de la esfera de las estrellas fijas, cuyo eje coincide

con el eje terrestre. El Sol también da una vuelta en sentido antihorario alrededor de

la Tierra, solo que algo más lento. Además, el movimiento anual del Sol alrededor de

la Tierra describiría un espiral descendente desde el solsticio de junio al de enero y

ascendente de enero a junio, explicando las estaciones.

● Modelo heliocentrista y heliostático → el movimiento diario de las estrellas en

dirección antihoraria se explica por el giro de la Tierra sobre su propio eje en

dirección horaria. El movimiento de las estrellas sería solo aparente, del mismo

modo que sería aparente el movimiento diario del Sol. La Tierra, además, se traslada

anualmente alrededor del Sol, por lo que el cambio de posición relativa del Sol sobre

el fondo de estrellas fijas se debe a la traslación terrestre. Por otra parte, el eje de

rotación diaria de la Tierra y el plano de la órbita de traslación anual no coinciden,

sino que el eje de rotación se encuentra inclinado a 23,5° con respecto a la órbita

terrestre.

La ciencia aristotélica, cosmología y física

El universo aristotélico consistía en una esfera cuyos límites exteriores coincidían con los

del espacio. Tanto las estrellas como el Sol, la Luna y los planetas estaban engarzados,

fijos, en esferas transparentes y concéntricas, superpuestas unas sobre otras. Fuera de la

esfera más exterior no había nada.

El universo estaba cualitativamente dividido en dos:

- mundo sublunar;

- mundo supralunar.

El éter, un sólido cristalino, llenaba el espacio comprendido entre la esfera de las estrellas

fijas y la de la Luna. De éter estaban construidos los planetas, las estrellas fijas y las

distintas esferas que rotaban articulando sus movimientos. El movimiento de la esfera de las

estrellas fijas arrastraba a la esfera inmediatamente inferior y aquella a la siguiente hasta

que el movimiento era transmitido a la esfera más pequeña e interna, la cual producía el

movimiento lunar. Esta última esfera constituía el límite interno de los cielos.

3

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

La materia del mundo sublunar está compuesta por cuatro elementos o cuerpos simples:

tierra, agua, aire, fuego. Su distribución, de no mediar la intervención de otros factores,

hubiera sido similar a la de los cielos y formando cuatro esferas. El mundo sublunar no se

encontraba en ese estado y la influencia de los astros, el desorden, la generación y

corrupción de distintas sustancias individuales producían la diversidad que se manifiesta a

nuestro alrededor.

Las leyes que rigen los movimientos de los objetos del mundo sublunar parten de la

tendencia al equilibrio de los cuatro elementos simples. La tierra y el agua tienden hacia su

lugar natural en el centro del universo, el aire y el fuego buscan el suyo al alejarse del

centro del universo. Los cuerpos terrestres están compuestos por los cuatro elementos en

distintas proporciones y su movimiento natural depende del elemento en mayor proporción.

El centro de la Tierra coincide con el centro del universo, por lo que los cuerpos graves

tienden hacia el centro de la misma cuando buscan su lugar natural en el centro del

universo. Además, los movimientos naturales del mundo sublunar son rectilíneos,

acercándose o alejándose al centro del universo. Los movimientos del mundo supralunar

son circulares a velocidad uniforme.

También existen movimientos violentos o forzados (no naturales), producto de la

intervención de una fuerza exterior. Una vez concluida la fuerza, el cuerpo vuelve o tiende a

volver a su lugar natural.

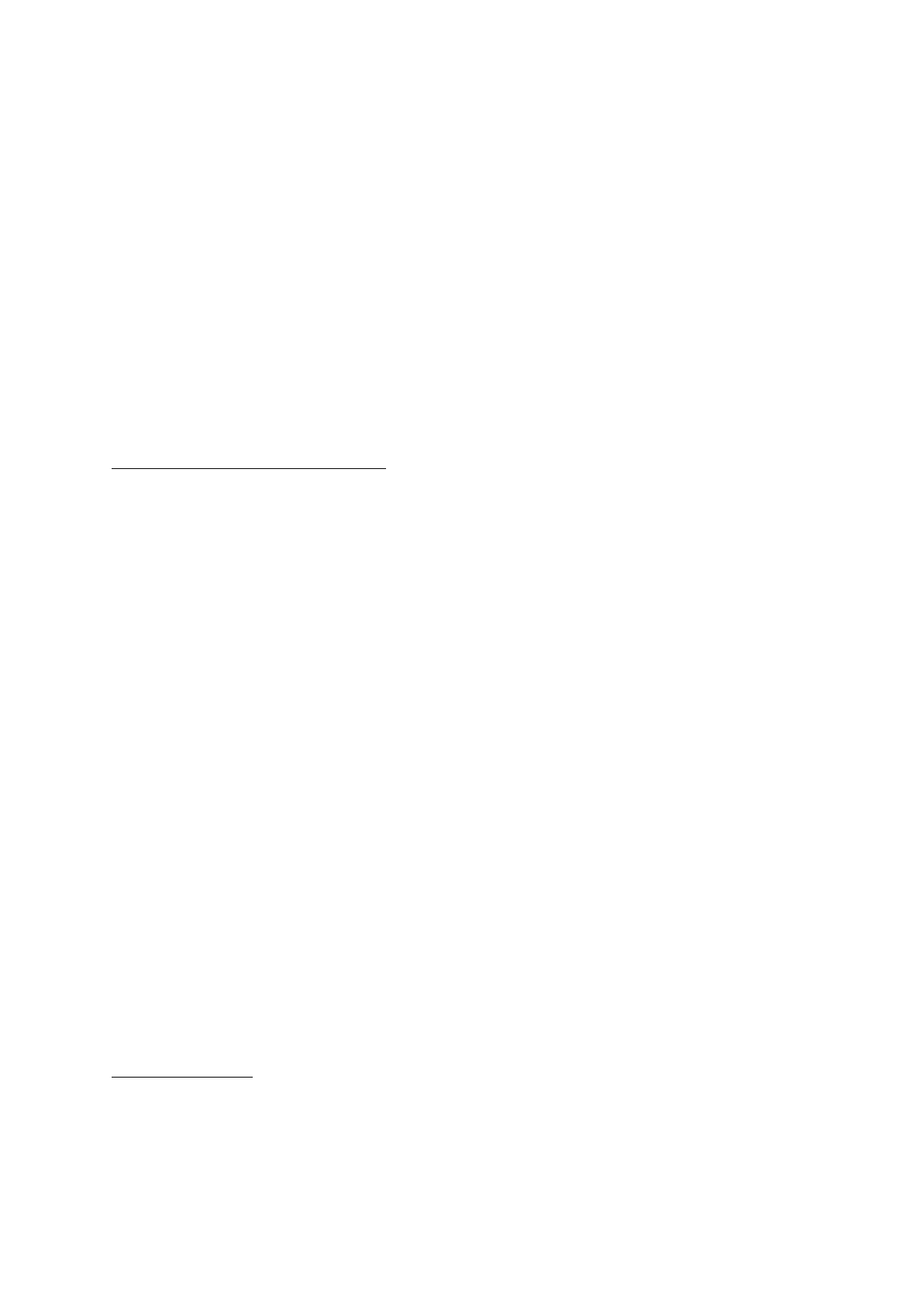

Mundo terrestre

Mundo celeste

Sitio de generación y corrupción.

Sitio eterno e inmutable.

Movimientos naturales y movimientos

forzados.

Movimiento eterno, recurrente, previsible.

Principio de plenitud.

¿Cómo pueden interactuar dos mundos sin que azar alguno se transmita hacia los cielos o

el orden se imponga en la Tierra? La relación entre ambos mundos puede ser problemática.

La astronomía antigua

Los principios fundamentales de la astronomía antigua eran la circularidad de los

movimientos y la constancia de su velocidad.

Si bien el movimiento anual del Sol describía una doble espiral, esto podía ser explicado

analizándolo como resultado de la composición de dos movimientos circulares de velocidad

4

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

constante: un circulo diario y uno anual. La explicación de los movimientos de los planetas

sería análoga.

Sin embargo, la explicación de las retrogradaciones suponía un grave problema. Apolonio e

Hiparco, en el siglo II a.C., elaboraron un modelo de epiciclos y deferentes: los planetas se

hallaban montados en un círculo cuyo eje estaba fijado a la esfera que describía su órbita

original. El movimiento de los planetas, así, era un movimiento compuesto: el planeta se

movía en un círculo superficial llamado “epiciclo”, el cual a su vez se desplazaba a lo largo

de una circunferencia llamada “deferente”. El centro del epiciclo estaba sobre el deferente y

este tenía su centro en el de la Tierra.

Para dar cuenta de los datos obtenidos con observaciones más precisas y ajustar las

predicciones, fue necesario incorporar “epiciclos menores” que servían para eliminar

desacuerdos entre teoría y observación. Estos eran círculos montados sobre los epiciclos

previos (epiciclos mayores). También se incorporaron “excéntricas” y “ecuantes”, ambos con

funciones cuantitativas de ajuste y precisión.

El pensamiento de Copérnico

Copérnico aceptaba que el universo era esférico y que esa era la forma de la Tierra de los

demás astros; que los movimientos de los cuerpos celestes eran circulares y su velocidad

uniforme. Sin embargo, pese a que durante los primeros cuatro capítulos de su libro

comparte plenamente las ideas de sus colegas de la antigüedad, a partir del quinto

comienza a argumentar a favor del movimiento de la Tierra.

Para justificar dicho movimiento, Copérnico establece una analogía entre la Tierra y los

demás cuerpos celestes : al tener la misma forma, bien podrían tener los mismos

movimientos.

Copérnico, además, adhiere a la idea aristotélica de los lugares naturales, pero introduce

una diferencia vital: cambia el centro del universo por el centro de cada planeta hacia el

lugar al que tienden los graves .

La explicación de los movimientos celestes ofrecida por Copérnico con respecto a las

estrellas fijas y al Sol consiste en asignar a la Tierra los movimientos que la astronomía

antigua le había atribuido hasta ese entonces al resto del universo: las rotaciones diarias de

las esfera de las estrellas fijas y el Sol se deben a una rotación de la Tierra sobre su propio

eje en dirección contraria.

A su vez, el aparente retraso diario del Sol con respecto a las estrellas se debería a la

traslación terrestre: cada día que pasa la Tierra se ha movido un poco más hacia el oeste, lo

cual genera la apariencia del avance paulatino del Sol hacia el este. Lo mismo ocurre con

los demás planetas.

El cambio de estaciones era ahora explicado como consecuencia de una inclinación en el

ecuador terrestre y desplazamiento de los polos Norte y Sur terrestres con respecto al plano

de traslación terrestre.

Por su parte, las retrogradaciones de los planetas son meramente las apariencias

generadas por el movimiento relativo de los distintos planetas alrededor del Sol. A cada

uno de los planetas le corresponde un círculo cuyo centro está en el Sol . Esta idea

también permitía calcular los tamaños de las órbitas planetarias y el hecho de que los

planetas interiores planteaban más retrogradaciones al año. También explicaban por qué

nunca aparecían en el cielo alejados de la posición proyectada del Sol.

Copérnico logró eliminar los epiciclo mayores, pero necesitaba hacer uso de los epiciclos

menores y excéntricas para lograr cierta precisión. Esto provocaba que su sistema fuera tan

5

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

complejo como el ptolemaico y poco intuitivo desde el punto de vista físico (interrogantes

sobre la fuerza centrífuga, el vuelo de los pájaros, etc).

También se planteaba el problema de la paralaje : si la Tierra se moviese, las posiciones

relativas de las estrellas fijas deberían cambiar. A esto, Copérnico respondió que la esfera

de estrellas fijas estaba extremadamente lejos, de modo tal que el movimiento de la Tierra

alrededor del Sol era despreciable. El universo era mucho más grande de lo que se había

imaginado hasta el momento.

A partir de la propuesta de Copérnico, el concepto de planeta sufre un cambio radical:

- El Sol pasa a ocupar un lugar de cuerpo privilegiado, centro de los movimientos.

- La Tierra pasa a ser un planeta más, junto con Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y

Saturno.

- La Luna cambia su estatuto de planeta a satélite, idea que abría la posibilidad de

que otros planetas tuvieran también sus lunas (posteriormente observado por

Galileo).

La astronomía de Brahe y de Kepler

Desde el punto de vista astronómico, que precisaba de precisión cuantitativa y no solo

cualitativa, el sistema copernicano resultaba tan inadecuado y complicado como el

ptolemaico.

Tycho Brahe incorporó a la tesis de Copérnico un conjunto de nueva evidencia,

observaciones precisas de los fenómenos celestes y, particularmente, de los movimientos

de los planetas. Mostró definitivamente que ambas concepciones, ptolemaica y

copernicana, no se adecuaban a la evidencia tal como estaban planteadas.

Kepler, discípulo de Brahe y heredero de sus observaciones, dio un nuevo giro a la

astronomía y logró romper con las dos ideas rectoras de la astronomía antigua que

Copérnico había conservado: movimientos circulares y velocidades uniformes.

- Primera ley de Kepler → los planetas se mueven en órbitas de forma elíptica,

estando el Sol en uno de sus focos.

- Segunda ley de Kepler → los planetas no van a velocidad constante sino que barren

áreas iguales de la elipse en tiempos iguales (ley de áreas). Esta ley, aplicada a

órbitas circulares, implica que los planetas se mueven a velocidades constantes. Sin

embargo, aplicada a una órbita elíptica, implica que los planetas se mueven más

rápido mientras más cerca se encuentren del Sol.

Estas leyes son ahora conocidas como leyes universales. Con ellas, Kepler pudo predecir y

sintetizar los movimientos celestes, planetarios, estelares y solares, prescindiendo incluso

de los epiciclos menores y dando al copernicanismo la carta del triunfo como teoría

astronómica.

Kepler formuló una tercera ley, que vinculaba los períodos de los planetas (tiempo en dar

una vuelta al Sol) con sus distancias al Sol. Los planetas más lejanos se mueven más lento,

en tanto que los más cercanos se mueven más rápido. Esto daba al sistema solar una

armonía profunda acerca de su funcionamiento como un todo.

El aporte galileano

- Observó montañas y valles en la superficie de la Luna y calculó su altura partiendo

de la variación de sus sombras, argumentando en contra de la idea aristotélica de

que la Luna era una esfera perfecta de éter y de que había una diferencia cualitativa

entre la Tierra y las entidades del mundo supralunar.

6

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

- Observó que el tamaño aparente de las estrellas no variaba por utilizar el telescopio

y argumentó a favor de su casi infinita lejanía.

- Observó que Júpiter tiene lunas, lo cual mostraba que había movimientos cíclicos

cuyo centro no era el centro de la Tierra, ni del universo ni del Sol.

- La estabilidad del movimiento de las lunas de Júpiter (un planeta que se suponía en

movimiento) constituía una fuerte razón para aceptar la estabilidad física de una

Tierra móvil.

- Observó que Venus mostraba fases como la Luna y que, al igual que la Tierra,

también reflejaba la luz del Sol de forma variable según su posición respecto de

aquel. Esto no podría explicarse desde la propuesta ptolemaica en la que los

planetas internos nunca se encontraban detrás del Sol.

- Observó los anillos de Saturno, lo que también contribuía a descartar la idea de que

todos los astros son esferas o tienen una forma esférica.

Galileo también argumentó respecto a la relatividad del movimiento: cuando estamos en un

barco, actuamos del mismo modo que cuando estamos sobre tierra. Nosotros, al igual que

las cosas en el barco, compartimos el movimiento del barco y no experimentamos su

velocidad. Lo mismo ocurre con la Tierra. Como estamos sobre ella compartimos su

movimiento (movimiento inercial) y, por eso, cuando saltamos no caemos atrás.

Newton

El espacio y el tiempo son concebidos matemáticamente y sin propiedades físicas

perceptibles. Todos los puntos del espacio son iguales, no hay un centro del universo, ni

confines, ni lugares naturales para las cosas. Solo se distinguen físicamente dos puntos del

espacio por los cuerpos que los ocupan y dos momentos en el tiempo por la diferencia de

las posiciones relativas de los cuerpos en ellos.

La idea galileana de la relatividad del movimiento y la inercia es enunciada como uno de los

principios más básicos de los cuerpos físicos: todo cuerpo conserva su estado de

movimiento a menos que sea sometido a fuerzas externas. Esto supone que un cuerpo

puede estar en equilibrio y moviéndose al mismo tiempo, idea que desafía incluso las ideas

de Copérnico. Además, supone un espacio infinito, ya que si el universo tuviera una esfera

exterior que lo contuviera, un cuerpo no podría continuar en su estado de movimiento

indefinidamente.

Newton propuso dos leyes:

- Ley de acción y reacción → siempre que un cuerpo A ejerce una fuerza en una

dirección sobre un cuerpo B, una fuerza de igual magnitud y de sentido opuesto es

ejercida por el cuerpo B sobre el cuerpo A.

- Ley de la fuerza → las fuerzas ejercen un cambio en la velocidad de los cuerpos,

una aceleración que depende en parte de la masa del cuerpo. Es decir, si

conocemos la masa de un cuerpo y la aceleración que experimenta, podemos

calcular la fuerza a la que está sometido; si sabemos la fuerza y su masa, podemos

calcular la aceleración que se producirá sobre él; si conocemos qué aceleraciones

producen distintas fuerzas sobre él, podemos calcular su masa.

Al combinar ambas leyes, podemos determinar cómo dos cuerpos de masas muy diferentes

interactúan (intercambian fuerzas). Las aceleraciones en uno y otro serán iguales solo si

sus masas lo son (si una bola de billar golpea sobre otra bola de billar idéntica, se producirá

en ambas una aceleración igual en sentidos opuestos).

Newton complementa sus leyes considerando algunas fuerzas y modelos particulares. En

especial, la fuerza gravitatoria . Newton afirma que existe una fuerza que actúa a distancia

7

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

que depende de las masas de los cuerpos y sus distancias. La misma sería proporcional a

la masa de los cuerpos y disminuye en su intensidad como el cuadrado de sus distancias:

cuanto más cerca están dos cuerpos, la intensidad de su atracción crece más. Así, Newton

podía explicar la caída de los cuerpos y la aceleración que experimentan al caer.

Con las tres leyes de Newton, la física poseía un marco general desde el cual tratar el

problema del movimiento, tanto en cuerpos sobre la tierra como de astros.

Newton también dio explicación al fenómeno de las mareas. El Sol ejerce su influencia por

su gran tamaño, pese a su distancia, y la Luna por su cercanía, pese a su relativamente

pequeño tamaño. Las posiciones relativas de ambos astros oponiéndose o contribuyendo

entre sí son los responsables de las mareas, observándose un máximo cuando ambos

astros están alineados y un mínimo cuando se hallan en oposición.

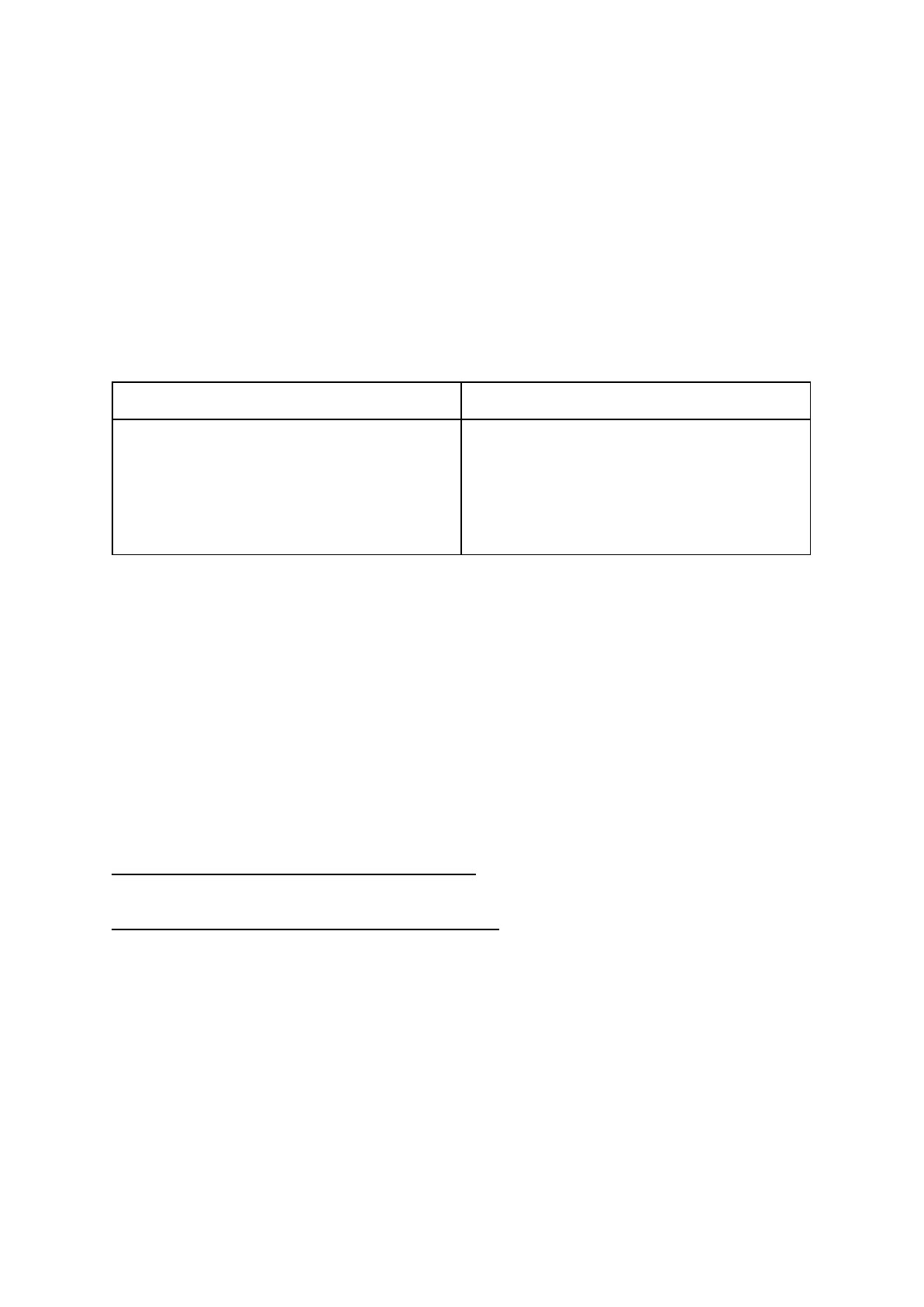

Mundo de Aristóteles

Mundo de Newton

El mundo está formado por sustancias y

estas incluían constitutivamente metas y

fines intrínsecos.

El mundo está formado por átomos. Los

átomos no tienen fines, todo lo que ocurre

con ellos se explica a partir de la forma en

que son afectados por las diferentes

fuerzas. El universo no es pequeño y no

ocupamos un lugar central en él.

Hay un problema cosmológico discutido por Newton en correspondencia con Richard

Bentley: existe solo un conjunto exacto de condiciones iniciales (distancias y velocidades

inerciales de los cuerpos celestes) de acuerdo con el cual el universo es estable; con

velocidades iniciales ínfimamente menores o posiciones más cercanas, la fuerza de

gravedad haría que todo el universo colapsara hacia algún centro haciéndose compacto

cada vez más velozmente; con velocidades iniciales ligeramente mayores o estando los

cuerpos algo más alejados, el universo se desintegraría. ¿Cómo se explica la estabilidad del

universo? Newton no dudó en admitir que Dios es quien había dispuesto el sistema de este

modo estable e, incluso, que cada tanto intervenía, como un relojero que hace pequeños

ajustes para mantener el buen funcionamiento de su obra.

Segunda parte: La revolución darwiniana

El creacionismo: supuestos filosóficos subyacentes

Antes de los tiempos de Darwin, los naturalistas habían logrado sistematizar una gran

cantidad de información de los seres vivos de manera exitosa. Dos hechos les llamaban

profundamente la atención:

- las adaptaciones de los organismos;

- la gran diversidad de seres vivos.

Aún más llamativos eran los patrones que podían identificarse dentro de esa diversidad. Las

incontables variaciones de organismos que encontramos en la naturaleza eran pasibles de

ser clasificadas. Los diferentes rasgos de los organismos no se encontraban repartidos de

manera aleatoria, sino que era posible encontrar un sistema, basándose en los patrones en

los que tales rasgos se presentaban. Para la época de Darwin, grandes naturalistas (como

Carlos Linneo) ya habían logrado sistematizar una gran cantidad de información, a partir de

8

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

lo que desarrollaron la clasificación de los seres vivos, dando lugar así a las denominadas

“taxonomías”. Realizaron esta tarea adoptando y corrigiendo las clasificaciones antiguas de

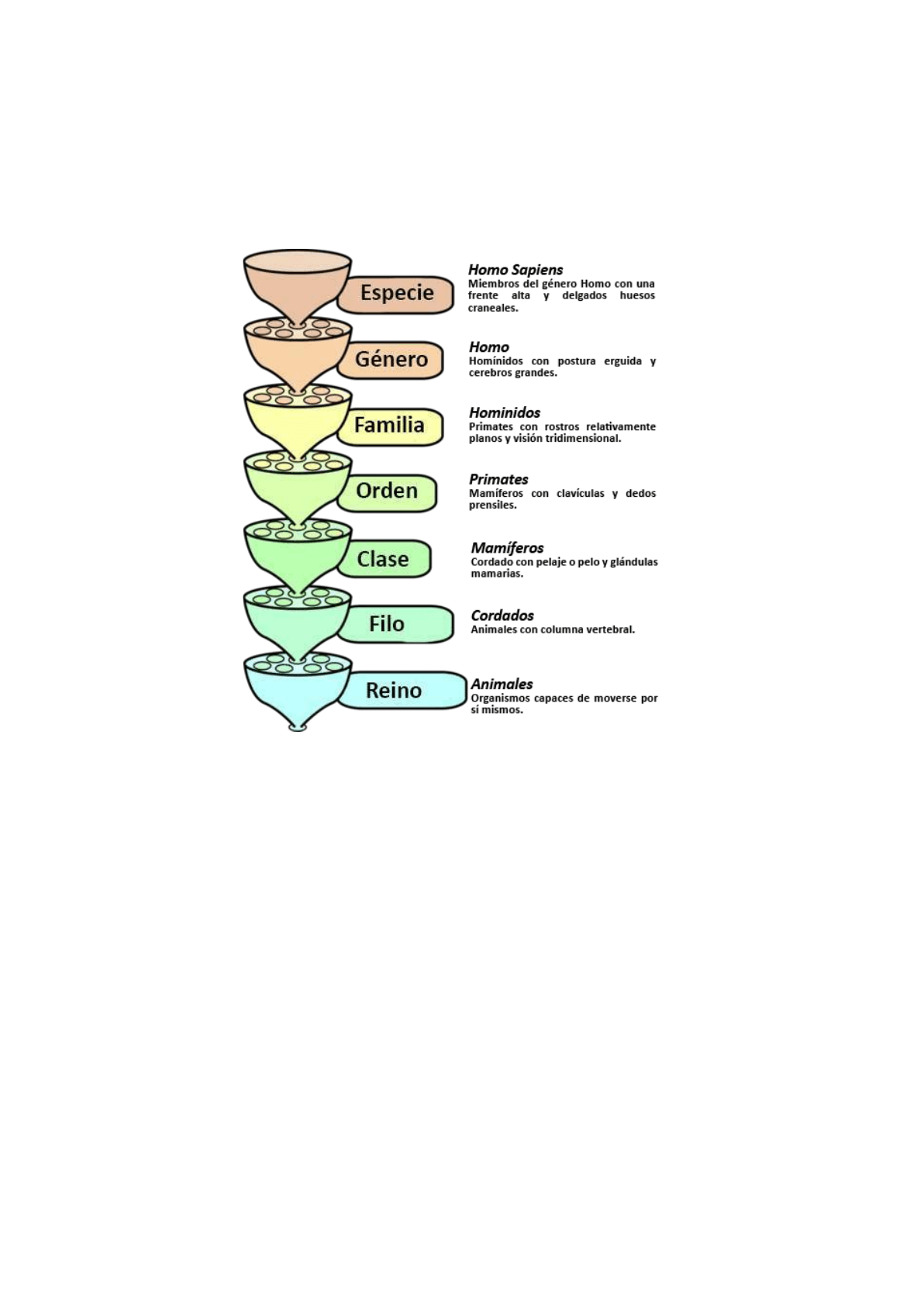

Aristóteles. Así, Linneo y sus pares establecieron una clasificación jerárquica que distinguía

entre reinos, los cuales se dividían en clases, que también se dividían en órdenes, familias,

géneros y especies. A su vez las especies podían ser subdivididas en subespecies o

variedades.

La manera de clasificar los seres vivos de Linneo mantenía muchos de los supuestos

fundamentales de Aristóteles, para el que todas las cosas tenían dos tipos de propiedades:

esenciales y accidentales. Si una propiedad esencial de un objeto cambiaba, cambiaba la

naturaleza del objeto. Por su parte, las propiedades accidentales eran aquellas que podían

variar entre individuos u objetos que comparten las mismas propiedades esenciales, sin que

cambie su naturaleza. La idea es que los seres vivos podrían agruparse en especies debido

a ciertas propiedades esenciales en común, mientras que las diferencias que permiten

agrupar en variedades a los organismos de una especie serían accidentales.

La teoría de las ideas de Platón y la teoría de las formas de Aristóteles influirían tanto en la

forma en que los naturalistas pre-Darwin sistematizarían la información sobre los seres

vivos como en el tipo de preguntas que se formularían y las respuestas que considerarían

valiosas a la hora de investigar los fenómenos naturales. Aristóteles distinguía cuatro

preguntas básicas:

- ¿Cuál es su causa material? → de qué está hecho.

- ¿Cuál es su causa formal? → con qué forma, estructura o configuración se presenta.

- ¿Cuál es su causa eficiente? → cuál es su origen, qué lo puso en movimiento.

- ¿Cuál es su causa final? → cuál es su propósito.

9

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

La causa final daría origen a múltiples debates en torno a las explicaciones teleológicas:

aquellas que dan cuenta de la existencia u ocurrencia de algo apelando a algún propósito u

objetivo que la entidad cumple.

Para Aristóteles, el eterno “por qué” terminaba en el primer motor inmóvil, que sería la

causa final y eficiente de los movimientos naturales. El mundo aristotélico es eterno y no fue

creado ni diseñado por nadie. Esta idea fue modificada con la reinterpretación de la

teleología cristiana, con la cual el primer motor inmóvil pasó a ser Dios. Este habría creado

el mundo, así como todos sus componentes. La finalidad de la vida, que en Aristóteles era

intrínseca a la sustancias que conformaban el mundo, fue reinterpretada como una finalidad

extrínseca, dependiente de los objetivos conscientes del Creador.

Desde esta concepción, el origen de los diferentes rasgos de los organismos que les

permitía estar adaptados a sus ambientes para asegurar su supervivencia en el lugar en

que viven era explicado también apelando al plan de creación divina.

Antes que Darwin publicara sus investigaciones, el creacionismo era una de las

concepciones más aceptadas acerca del origen de los seres vivos. Se encontraba

establecida la idea de que la Tierra tenía solo unos pocos miles de años de antigüedad y se

explicaba tanto el origen del planeta como la existencia de los seres vivos que lo habitaban

apelando a Dios, quien creó a cada uno de los antepasados de los organismos de acuerdo

con la idea de Platón o la esencia de Aristóteles.

Hacia mediados del siglo XVIII, en el marco de la filosofía de la Ilustración y al poder que se

le otorgaba a la razón como principal fuente de conocimiento, fue cobrando fuerza un

movimiento que no se contentaba con la explicación teológica. Este movimiento comenzó a

formular explicaciones que no involucraban entidades divinas, muchas de las cuales

proponían un paso de individuos más simples a otros más complejos. Esta idea entraba en

conflicto con la propuesta platónico-aristotélica debido a que ella no contemplaba

graduación entre formas o esencias (el cambio de forma, al cambiar alguna propiedad

esencial, no es gradual).

El debate entre evolucionistas y creacionistas antes de Darwin

● Denis Diderot → cuestionó la creencia de que las especies fueran constantes, al

mismo tiempo que defendió la idea de que el mundo natural consistía en una

secuencia de transformaciones que continuamente alteraban las estructuras físicas

sin ningún tipo de plan o propósito prefijado, conjeturando que la naturaleza

engendraba seres con nuevos rasgos que lograban sobrevivir, dando lugar a una

nueva especie.

● Georges Louis Leclerc (Conde de Buffon) → sostenía que las especies debían

ser lo suficientemente flexibles como para poder adaptarse a las nuevas condiciones

que imponía un mundo en constante cambio. Las especies que podían ser

agrupadas bajo un género moderno descendían de un antepasado único, de modo

que podía considerarse a dos especímenes como variedades de una misma especie

(ej. león y pantera). Ni Buffon ni Diderot elaboraron una teoría detallada acerca de

cómo ciertas especies se transformaban para dar lugar a otras especies, quizás

porque compartían la explicación mediante la generación espontánea.

● Jean-Baptiste Lamarck → ofreció una descripción específica de cómo ocurría la

evolución adaptativa mediante dos leyes:

1) durante la vida de los animales, estos ejercitan cierto número de órganos

mientras que otros entran en desuso. Los más utilizados se ven fortalecidos y

10

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

desarrollados mientras que los menos usados se van debilitando (ley de uso

y desuso de los órganos).

2) los cambios pequeños y graduales que experimentan en vida los individuos

de una especie son transmitidos a sus descendientes (ley de la herencia de

los caracteres adquiridos).

A estas dos leyes, Lamarck sumaba la existencia de una tendencia hacia la

complejidad inherente a la forma en que evolucionaban los organismos. Su idea de

la evolución tenía una tendencia progresiva y dirigida.

Aceptaba la generación espontánea como explicación de las formas de vida más

simples, a partir de las cuales se desplegaban todas las otras especies mediante

una tendencia progresiva que volvía a cada generación ligeramente más compleja

que la de sus padres. Este modelo de “escalera” no incluía ramificación; había

muchas líneas paralelas que ascendían partiendo de distintos episodios de

generación espontánea. Lamarck negaba la posibilidad de extinción y la realidad de

las especies.

● Georges Cuvier → estableció que el orden de la naturaleza de su época era tan

solo el último de una larga secuencia, defendiendo la idea de que la Tierra había

pasado por diversas eras geológicas con sus respectivas poblaciones de animales y

plantas. También se opuso a la teoría de Lamarck, sosteniendo que las catástrofes

geológicas habían exterminado totalmente las poblaciones de los continentes,

posibilitando que una población totalmente nueva emergiera luego del desastre.

Cuvier argumentó que la ausencia de formas intermedias entre las distintas especies

entraba en conflicto con el evolucionismo lamarckiano. Hizo especial hincapié en

que los animales momificados de Egipto eran iguales que los actuales. Cuvier

compartía con Aristóteles la idea de que los seres vivos se caracterizaban por tener

partes que cumplían un objetivo específico. Cada parte se correlacionar con otra de

manera tal que cada organismo es un todo integrado funcionando de manera

conjunta y coherente. Si la configuración biológica de una determinada especie fuera

alterada más allá de ciertos límites, su todo armónico se desorganizaría tanto que el

organismo sería inviable. Esta concepción lo llevaba a rechazar la teoría de

Lamarck.

● Richard Owen → propuso que detrás de la aparente diversidad de especies y de la

complejidad de la naturaleza debía existir algún tipo de principio ordenador que

permitiera organizar la multiplicidad de seres vivos. Este principio organizador o

“arquetipo” eran los prototipos o modelos con los que Dios había creado a los

distintos seres. Owen sostenía que existían dos fuerzas contrapuestas que operaban

en la formación de los cuerpos de los vertebrados. Por un lado, una fuerza que

generaba la similitud existente entre las distintas especies, repetición de partes y

patrones de organización. Por otro lado, un principio organizador específico (también

llamado fuerza de adaptación) que da lugar a las adaptaciones específicas que

hacen que un organismo sea miembro de una especie y no de otra. Este punto de

vista le permitió desarrollar el concepto de “homología”: órganos o estructuras que

mostraban un parecido estructural. Entonces habría dos tipos de similitudes entre

organismo de diferentes especies: las que tienen que ver con rasgos adaptados a

cumplir la misma función y aquellas que involucraban parecidos estructurales.

Por otra parte, Owen rechazaba el evolucionismo lamarckiano por razones

filosóficas vinculadas a su platonismo y también por la evidencia fósil, que

11

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

demostraba que los dinosaurios extintos eran organismos más complejos que los

reptiles actuales.

La revolución darwiniana

Existen al menos cuatro fuertes factores que influyeron en el pensamiento de Darwin:

1) la propuesta geológica de Charles Lyell → Lyell es el propulsor de una

metodología que Darwin asumiría: el actualismo y el uniformismo. De acuerdo con

estas ideas, los fenómenos geológicos del pasado debían ser explicados en función

del mismo tipo de causas que pueden observarse en la actualidad. Además, las

causas del pasado no eran más violentas que las actuales. Lyell consideraba que,

en oposición al catastrofismo, los accidentes geográficos solo se podían explicar

apelando a causas que todavía hoy actúan (como la erosión, los terremotos, el

avance de los glaciares, etc). Por otra parte, las explicaciones lyelleanas utilizaban

como factor explicativo la apelación a enormes cantidades de tiempo. La Tierra, en

consecuencia, era muchísimo más antigua de lo que se pensaba hasta el momento.

Por su parte, el ambiente cambiante de la geología de Lyell implicaba directamente

la necesidad de que los organismos mismo cambiaran para no perecer.

2) sus propias investigaciones en las islas Galápagos → fue decisivo el viaje

realizado por Darwin en su juventud, particularmente su paso por la Patagonia

argentina y su expedición a las islas Galápagos. En estas últimas tuvo la

oportunidad de observar que las diferentes islas tenían distintos tipos de pinzones

con características diversas. Era inadmisible sostener que Dios había creado cada

una de estas variantes de pinzones de manera independiente, para que cada una de

ellas habitara una de aquellas islas diminutas, sobre todo teniendo en cuenta que las

islas eran de reciente formación. Mucho más razonable parecía creer que habiendo

emigrado desde Sudamérica se habían establecido y cambiado para adaptarse al

nuevo entorno.

Darwin aceptaba las primeras dos leyes lamarckianas, no así la idea de una

tendencia hacia la complejidad. Sin embargo, la capacidad explicativa de tales leyes

resultaba demasiado limitada. Solo eran aplicables cuando la modificación del

organismo dependía del hábito que servía de insumo para el uso y desuso.

3) la cría de animales → de esto pudo constatar que en todas las poblaciones es

posible hallar diferencias individuales. Esta variación era utilizada por los criadores al

escoger el puñado de individuos que variaban en la dirección deseada y, de esta

manera, generar descendencia solo a partir de los animales seleccionados.

4) el aporte de Thomas Malthus a la economía política → la célebre tesis de

Malthus, según la cual la capacidad que tiene una población para reproducirse

siempre es superior a las provisiones de alimentos disponibles, le permitió atender a

la lucha por la existencia que tales recursos limitados propiciaba.

De esta manera, Darwin propuso que la variabilidad podría ofrecer a algunos individuos una

ventaja en la lucha por los recursos necesarios para la supervivencia, de manera tal que

solo sobrevivirían aquellos individuos cuyos rasgos les permitían acaparar esos recursos. Al

reproducirse estos individuos con los rasgos más ventajosos, transmitirían tales

características a su descendencia → selección natural . Este proceso, repetido a lo largo

de innumerables generaciones, sería el responsable de modificar órganos y hábitos dando

lugar a la aparición de nuevas especies.

Darwin concebía a la lucha por la existencia en sentido amplio, incluyendo la dependencia

de un ser vivo respecto de otro, involucrando no solo su vida sino también el éxito a la hora

12

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

de dejar descendencia. En este sentido, puede entenderse a la selección natural como un

poderoso mecanismo capaz de perfeccionar las estructuras biológicas adaptándolas al

entorno, incesantemente, a lo largo de extensos períodos de tiempo.

La selección natural de Darwin es capaz de explicar los dos fenómenos centrales indagados

por la teología natural: las adaptaciones y la diversidad. La selección natural sería la

responsables de que las estructuras biológicas que pueblan a la naturaleza se encuentre

tan asombrosamente adaptadas al entorno. Asimismo, la presión ejercida por entornos

cambiantes sobre los rasgos de los distintos organismos produce como resultado la

conformación de distintas poblaciones de organismos con rasgos diferentes, adaptados a

entornos distintos.

Se puede explicar el proceso con la analogía del “relojero ciego”, puesto que no tiene

ningún propósito ni objetivo de tipo alguno. Es un proceso carente de propósito

preconcebido.

Además, de acuerdo con esta teoría, la complejidad de los organismos aumenta debido a

las condiciones iniciales, no a propiedades intrínsecas de la selección natural. Por otra

parte, la selección natural actúa sobre variaciones “aleatorias”. No es necesario que las

variaciones aparezcan porque podrían ser útiles para el organismo en el que se manifiestan.

La selección opera sobre las variaciones disponibles.

Darwin, además, desarrolló la teoría del ancestro común: toda la vida que existe en la

actualidad, así como todos los fósiles, tienen su origen en uno o unos pocos progenitores

originarios. La evidencia a favor del ancestro común puede hallarse en aquellos rasgos

semejantes no adaptativos que permanecen en ciertas especies.

En lugar de describir a la teoría darwiniana como evolución por selección natural , sería más

apropiado hacerlo como ancestro común + selección natural .

Las consecuencias filosóficas de la teoría de Darwin

Darwin evitó hablar de los humanos en El origen de las especies , no así en su obra

posterior El origen del hombre . En ella, expone una serie de argumentos muy fuertes con

respecto a la relación entre los humanos y los simios, además de intentar mostrar que las

diferencias entre las diversas razas humanas son meramente superficiales y se deben a la

selección sexual.

Con todas estas capacidades enaltecidas, el hombre todavía lleva en su estructura

corporal el sello indeleble de su humilde origen.

Actualmente la obra de Darwin aún es cuestionada en ámbitos religiosos, ya que resulta

perturbador el intento de ofrecer una explicación estrictamente naturalista. De la misma

manera, una teoría que nos relaciona profundamente con el resto de los seres vivos en

múltiples dimensiones es vista como una amenaza que afectaba la credibilidad de un alma

inmortal, comprometiendo nuestro estatus exclusivo en la creación. Las influencias de la

Revolución darwiniana han provocado cambios profundos en la forma en que nos

concebimos y de nuestro lugar en el mundo. La concepción de que no somos más que

animales plantea una serie de dilemas éticos, como por ejemplo el trato que brindamos a

otros animales.

La Revolución darwiniana también conllevó cambios en relación con el modo de hacer

ciencia. La Revolución copernicana había eliminado de la física las explicaciones

teleológicas, pero hasta el siglo XIX tales explicaciones persistían en el campo de la historia

natural. También subsistía la idea aristotélica de la explicación esencialista. Ambas

cuestiones fueron radicalmente revertidas con el darwinismo.

13

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

CAPÍTULO 2: NOCIONES BÁSICAS DE LÓGICA

1) Razonamientos

Un razonamiento es un conjunto de proposiciones en el que se pretende que una de ellas

(conclusión) esté fundada en las otras (premisas). Las premisas proporcionan los elementos

de juicio sobre los cuales se afirma la conclusión.

Se llama “proposiciones” a lo que las oraciones expresan. Las proposiciones que dan apoyo

a la conclusión son “premisas”. Las conclusiones se escriben bajo una línea.

- La noción de validez y una clasificación de los razonamientos → los razonamientos

“deductivos” son válidos y se caracterizan por transmitir la verdad de las premisas a

la conclusión. Si sus premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser

verdadera. Si alguna de las premisas es falsa, la conclusión puede ser verdadera o

falsa.

Para cualquier razonamiento, el análisis de su validez no depende de si sus

premisas y conclusión son de hecho verdaderas, sino de la relación de inferencia

entre ellas, es decir, de si la verdad de las premisas garantiza la verdad de la

conclusión o no. Esto depende de la forma del razonamiento.

Un razonamiento que no transmite la verdad de las premisas a la conclusión es

inválido.

En función de si son válidos o no, se pueden clasificar los razonamientos en dos

grandes grupos: los deductivos (válidos) y los no deductivos (inválidos).

Algunos razonamientos no deductivos resultan muy útiles debido a que brindan un

apoyo parcial a la conclusión. La inferencia que va de un conjunto pequeño de casos

a un conjunto de casos infinito o mayor al mencionado en las premisas no puede ser

válida ya que no asegura que la conclusión sea verdadera, pero de todos modos

puede ser adecuado ya que se dice que las premisas incrementan la probabilidad de

la conclusión. A mayor cantidad de casos observados, mayor será la probabilidad de

que la conclusión sea verdadera, pero la conclusión no puede inferirse con total

certeza a menos que se observen todos los casos posibles. Estos razonamientos se

llaman inductivos. Cuando son adecuados, se los llama “correctos”.

La lógica que estudia los razonamientos inductivos se llama “lógica inductiva”. Los

razonamientos inductivos, a diferencia de los deductivos, son ampliativos, es decir,

agregan información en la conclusión que no estaba en las premisas.

2) La lógica proposicional simbólica

Es una de las lógicas deductivas. Se llama proposicional porque toma como unidad mínima

a la proposición simple.

Hay dos tipos de proposiciones: simples y compuestas. Las compuestas se forman por

conectivas en las simples.

La estructura interna de las proposiciones simples no se analiza. En el caso de las

proposiciones compuestas, analizaremos su estructura interna en función de las

proposiciones simples y las conectivas lógicas que las conforman.

- El lenguaje de la lógica proposicional simbólica → el lenguaje de la lógica

proposicional es artificial y formal, porque es un lenguaje diseñado en el que a cada

14

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

conectiva y proposición simple se le asigna un símbolo o letra representativa. Para

las proposiciones simples, se utilizan letras en imprenta minúscula: p, q, r, etc.

Las ventajas de este sistema son que permite eliminar las ambigüedades que

presenta el lenguaje natural y que permite extraer la forma lógica de las

proposiciones y de los razonamientos y escribirlas sin hacer referencia a los hechos

particulares que se mencionan en cada proposición.

Conjunción → se usa el símbolo “.”. Una conjunción solo es verdadera cuando las

dos proposiciones que la forman son verdaderas.

Disyunción inclusiva → se usa el símbolo “v”. Es falsa solo si ambas proposiciones

son falsas.

Negación → se usa el símbolo “

~”. Es una conectiva que se agrega a una

proposición para negarla. Invierte el valor de verdad de la proposición.

Condicional → se usa el símbolo “→”. Establece una asimetría entre las

proposiciones que conecta, que no cumplen la misma función dentro de la

proposición condicional. Una de ellas cumple función de antecedente y la otra de

consecuente. Una proposición condicional es falsa si su antecedente es verdadero y

su consecuente es falso. En cualquier otro caso es verdadera.

Bicondicional → se usa el símbolo “

↔”. Solo es verdadera cuando ambas

proposiciones son verdaderas o ambas son falsas.

- Las formas proposicionales → para probar la validez de un razonamiento, es

necesario extraer su forma lógica. Como primer paso, hay que confeccionar el

diccionario (asignar una letra representativa a cada proposición simple).

- Las formas de los razonamientos → existen ciertas expresiones en los

razonamientos presentados en lenguaje natural que sirven de indicadores de lo que

funciona como conclusión y como premisa.

- Tablas de verdad con más de una conectiva → del mismo modo que podemos

averiguar el valor de verdad de la proposición “p . q” cuando “p” es verdadera y “q”

es falsa utilizando la tabla de verdad que define la conjunción, también se puede

averiguar el valor de verdad de las proposiciones más complejas usando dichas

tablas. Será necesario entonces tomar en cuenta la presencia y ubicación de los

paréntesis.

Primer paso: se identifica la cantidad de proposiciones simples que aparecen.

Segundo paso: si hay solo una proposición, la tabla de verdad tendrá únicamente

dos filas; si aparecen dos proposiciones, la tabla de verdad tendrá 4 filas; si

aparecen tres, tendrá 8 y así sucesivamente. Una vez determinada la cantidad de

filas, se distribuyen los valores de verdad.

Tercer paso: para completar la tabla se debe respetar la estructura de las

proposiciones compuestas. Se comienza dando prioridad a los paréntesis, luego a

los corchetes y después a las llaves y, por último, al resto de la forma proposicional.

Se completa la tabla de verdad utilizando las definiciones de las conectivas para

analizar, en primer lugar, los paréntesis más internos.

15

Este archivo fue descargado de https://filadd.com

FILADD.COM

Este documento contiene más páginas...

Descargar Completo

RESUMENES - IPC catedra Perot.pdf

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.