Unidad 1

I. Definición de la traducción. Amparo Hurtado Albir

1. Traducción y traductología.

La traducción es una habilidad, un saber hacer que consiste en saber recorrer el proceso traductor, sabiendo

resolver los problemas de traducción que se plantean en cada caso. Saber traducir es un conocimiento operativo que

se adquiere fundamentalmente por la práctica. Se adquiere con practica y se procesa automáticamente

La traductología es la disciplina que estudia la traducción un saber qué. Es un saber sobre la práctica traductora.

Es una disciplina científica que entabla relaciones con otras disciplinas. Se trata de un conocimiento experto y

declarativo.

2. La traducción intersemiótica, intralingüística e interlingüística.

Jakobson (1959) señala que hay tres maneras de interpretar un signo verbal:

1- La traducción intralingüística (rewording) es una interpretación de los signos verbales mediante otros

signos de la misma lengua. E.g: Traducir el quijote del siglo XVII a una republicación en el siglo XXI

2- La traducción interlingüística (translation proper) es una interpretación de los signos verbales

mediante cualquier otra lengua.

3- La traducción intersemiótica (transmutation) es una interpretación de los signos verbales mediante los

signos de un sistema no verbal. E.g: Transformación del quijote de la mancha a una película.

• Ljudskanov (1969) concibe la traducción como un proceso de transformación de signos y de

mantenimiento de una invariable y busca algoritmos válidos para la traducción humana y la traducción

mecánica.

• Arcaini (1986) se refiere también a la traducción intersemiótica entre signo lingüístico y signo icónico y

habla de la lectura e interpretación entre códigos verbales y códigos iconográficos.

• Steiner plantea la traducción interlingüística como un caso particular y privilegiado de comunicación y

amplia el concepto de traducción a la traducción intralingüística e intersemiótica.

Un estudio de la traducción es un estudio del lenguaje.

3. Finalidad y características de la traducción

¿Por qué, para qué y para quién se traduce?

• Se traduce porque las lenguas y las culturas son diferentes; la razón de ser de la traducción es la diferencia

lingüística y cultural.

• Se traduce para comunicar, para traspasar la barrera de incomunicación debida a esa diferencia lingüística y

cultural; la traducción tiene una finalidad comunicativa

• Se traduce para alguien que no conoce la lengua y generalmente tampoco la cultura en la que esta formulado un

texto. Necesidad de traducción.

• La traducción se ve condicionada por la finalidad que persigue.

¿Quién traduce? – Competencias.

El traductor necesita una competencia de comprensión en la lengua de partida y una competencia de expresión en la

lengua de llegada. No basta con los conocimientos lingüísticos; el traductor ha de poseer también conocimientos

extralingüísticos: sobre la cultura de partida y de llegada, sobre el tema del que trata el texto que está traduciendo.

Hace falta desarrollar una capacidad de comprensión y producción de textos, predisposición al cambio de un código

lingüístico a otro sin interferencias. El traductor necesita también conocimientos instrumentales (saber documentarse,

saber utilizar las herramientas informáticas, etc. Es necesario el dominio de estrategias que permitan subsanar deficiencias

de conocimientos y poder enfrentarse a los problemas de traducción. (Competencia traductora).

4. Rasgos definitorios de la traducción

• Primacía de la comunicación y la adecuación del texto traducido a la lengua de llegada. E.g No seria correcto

traducir literalmente un refrán, sino buscar un equivalente y adecuarse.

• Relevancia del sentido. Las palabras cobran sentido en su contexto

• Importancia del contexto, el destinatario, el tipo de texto y la finalidad de la traducción

• Para captar el sentido de un texto y traducirlo se deben tener en cuenta cuatro contextos: el lingüístico, el textual,

el situacional y el sociohistórico.

• La importancia de la adscripción textual y de la finalidad de la traducción

• Intervención de procesos mentales. Decodificación del mensaje, procesarlo, resolver los problemas y recodificar en

una nueva lengua.

Definiciones de traducción

Como actividad entre lenguas. Traslado de un código verbal a otro

• Vinay y Darbelnet (1958): Pasar de una lengua A a una lengua B para expresar la misma realidad

(insuficiente porque solo tiene en cuenta elementos lingüísticos y sitúa la traducción en el plano de la

lengua y no en el plano del habla.

Como actividad textual. Trasladar un texto de una lengua y una cultura particular a otra lengua y su cultura

Consiste en la reexpresión del sentido textual de un texto original en un texto meta.

• Seleskovitch (1984): Traducir significa transmitir el sentido de los mensajes que contiene un texto y no

convertir en otra lengua la lengua en la que este esta formulado. Se insiste en la traducción del sentido. Es

un acto de comunicación y no de lingüística.

• Catford (1965): La sustitución de material textual en una lengua por material textual equivalente en otra

lengua

• House (1977) Afirma que la traducción es la sustitución de un texto en lengua de partida por un texto

semántica y pragmáticamente equivalente en la lengua meta

Como un acto de comunicación. Mensaje que emite un emisor para un nuevo receptor

La traducción consiste en comunicar un mensaje desde un contexto sociocultural de partida (el de la L1) hacia un

contexto sociocultural de llegada (el de la L2), atendiendo a que el texto en lengua meta sea receptado conforme a la

función establecida por el encargo de traducción.

• Nida y Taber (1969): Consiste en reproducir mediante una equivalencia natural y exacta, el mensaje de la

lengua original en la lengua receptora.

• Hatim y Mason (1990): Un proceso comunicativo que tiene lugar en un contexto social

•

Hermans (1991): La traducción tiene lugar en una situación comunicativa y que los problemas de

comunicación pueden definirse como problemas de coordinación interpersonales.

• Toury (1980): Un acto intrasistémico de comunicación.

• Snell Hornby (1988): Un acto transcultural

•

Hewson y Martin (1991): La traducción es una ecuación cultural y el traductor un operador cultural.

•

Reiss y Vermeer (1984): El principio dominante de toda traslación es su finalidad

• Nord (1988): Un acto comunicativo cuyo criterio fundamental es la funcionalidad.

Como proceso mental. Consiste en procesos de dos tipos:

a. De decodificación de unidades lingüísticas en L1 y de recodificación de las mismas en L2; y

b. De compresión y reexpresión de un mensaje.

• Vázquez Ayora (1977): El procedimiento traductivo consiste en analizar la expresión del texto de Lengua

Original en términos de oraciones prenuclares, trasladar las oraciones prenucleares de Lengua Original en

oraciones prenuclares equivalentes de Lengua Término y, finalmente, transformar estas estructuras de

Lengua Término en expresiones estilísticamente apropiadas.

• Lederer (1984): El proceso de traducción esta mas relacionado con operaciones de comprensión y re

expresión que de comparación de lenguas.

• Steiner (1975): El modelo esquemático de la traducción es el de un mensaje proveniente de una lengua

fuente que pasa a través de una lengua receptora, luego de haber sufrido un proceso de transformación.

• Delisle (1980): Lo que ha querido decir el emisor del texto original: La operación que consiste en

determinar la significación de los signos lingüísticos en función de un querer decir concretizado en un

mensaje y restituir después ese mensaje íntegramente mediante los signos de otra lengua.

•

Bell (1991): 1. Traducir, el proceso; 2. Una traducción el producto que resulta del proceso de traducir; 3. La

traducción el concepto abstracto que abarca tanto el proceso de traducir como el producto del proceso.

La traducción consiste en la reformulación de un mensaje en una lengua de origen en una lengua de llegada

5. La traducción: Acto de comunicación, operación textual y actividad cognitiva.

La traducción no se sitúa en el plano de la lengua sino en el plano del habla (se traducen textos). La traducción es una

actividad de un sujeto (el traductor) que necesita de una competencia especifica (la competencia traductora) y que éste,

para traducir esos textos debe efectuar un complejo proceso mental que consiste en comprender el sentido que éstos

transmiten, para luego reformularlo con los medios de otra lengua, teniendo en cuenta las necesidades del destinatario y la

finalidad de la traducción.

Definición propuesta de traducción por Hurtado Albir: Un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la

reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social y con una finalidad

determinada.

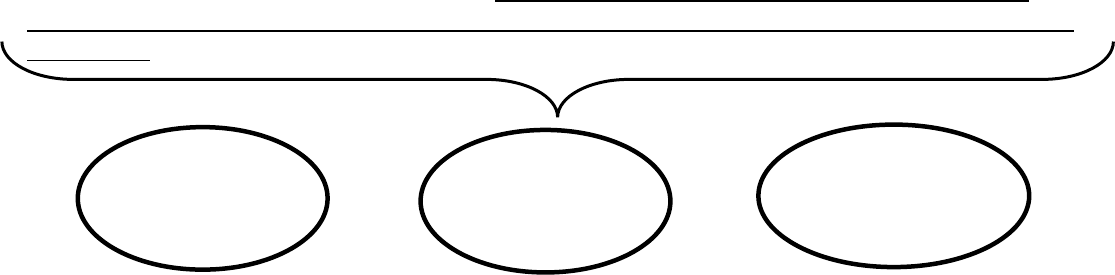

ACTIVIDAD

COGNITIVA

OPERACIÓN

TEXTUAL

ACTO DE

COMUNICACIÓN

II. Tipos de traducción

1. Propuestas clasificatorias

La clasificación tradicional

• San Jerónimo (395) efectúa la distinción entre traducción profana y traducción religiosa y perdura durante la

Edad Media.

• Vives (1532) diferencia entre las versiones que atienden al sentido otras a la frase y a la dicción y un tercer genero

de equilibrio entre la sustancia y las palabras, en el que las palabras añaden fuerza y gracia al sentido.

• Fray Luis de León (1561) distingue entre trasladar y declarar: Trasladar donde se debe ser “fiel y cabal” y “si fuera

posible contar las palabras, para dar otras tantas y no más”. Declarar “jugar con las palabras, añadiendo y quitando

a nuestra voluntad”.

• Dryden (1680) propone la distinción entre metáfrasis (palabra por palabra), paráfrasis (traducción del sentido) e

imitación (libertad de variar forma y sentido).

• Schleiermacher (1813) distingue entre la traducción de textos comerciales, literarios y científicos.

Podrían dividirse en dos grandes bloques.

a) Clasificaciones temáticas: Las que hacen distinción del tipo traducción religiosa vs trad. Profana, trad.

Científica vs traducción literaria; son distinciones que se basan en aspectos temáticos del texto.

b) Clasificaciones metodológicas: Se refieren a la manera de traducir

➢ Relativas a la oposición fundamental entre traducción literal y traducción libre

➢ Las que apuestan por lo que Steiner llama la “iusta via media” (ni literal ni libre)

➢ Las que preconizan la traducción del sentido (san Jerónimo)

La clasificación de la traducción en las teorías modernas

Se proponen según el elemento al que se atiende prioritariamente

• Por cambio de código:

Proceso de transformación entre códigos distintos con mantenimiento de una invariable.

La distinción de Jakobson entre traducción intersemiótica, traducción intralingüística y traducción

interlingüística,

la búsqueda de Ljudskanov de algoritmos válidos para la traducción humana y la

traducción mecánica, la relación entre signo lingüístico y signo icónico que establece Arcaini.

• Por grado de traducibilidad:

Neubert habla de la traducción relativa, parcial y optima según el original del que se trate,

House distingue entre traducción encubierta y traducción patente. En la traducción encubierta la

función del texto original se mantiene intacta y disfruta de la condición de texto original en el pedio

de llegada al no estar el texto original ligado al contexto sociocultural de partida y necesita un

segundo nivel funcional.

• Por diferencias metodológicas:

Clasificaciones según la manera en la que se traduce. Este bloque se distingue entre:

Propuestas dicotómicas: Una serie de clasificaciones marcadas por polos opuestos, entre traducción literal

y traducción oblicua de las Estilísticas comparadas, la oposición entre traducción semántica y traducción

comunicativa de Newmark.

Propuestas plurales: Establecen una clasificación metodológica múltiple, atendiendo en cada caso a

diferentes elementos: grado de transferencia lingüística, nivel de traducción, etc.

• Por áreas convencionales:

traducción general, literaria, especializada, etc.

-

• Por diferencias de tipología textual:

Kade, Koller y Delisle distinguen entre la traducción de textos pragmáticos y la traducción de textos

literarios, Wilss diferencia la traducción de textos denotativos y la traducción de textos connotativos. Reiss

propone.

• Por diferencias de medio y modo:

Holmes clasifica la traductología en tres ramas, (teórica, descriptiva y aplicada) y habla de estudios

generales y parciales. En los estudios parciales considera la variable de medio y la de tipo entre otras

cuatro (lengua y cultura, nivel, problema y época). Fue fundamental la introducción de la variable “medio”.

House distingue entre medio simple (cuando se manifiesta una sola categoría) y medio complejo

(cuando se alternan categorías). Mallafré introduce también la variable modo cuando habla de

especializaciones traductoras y señala nueve: la interpretación, el doblaje y la traducción automática, la

traducción publicitaria, la periodística, la científica-técnica, la legal-administrativa, la religiosa y la literaria.

Rabadán insiste en las variedades por el cambio de medio que producen modos diferentes.

La división básica se establece entre sonido, grafía e imagen. Estas tres clases dan lugar a los

textos orales inmediatos, textos escritos y textos icónicos.

Los modos complejos

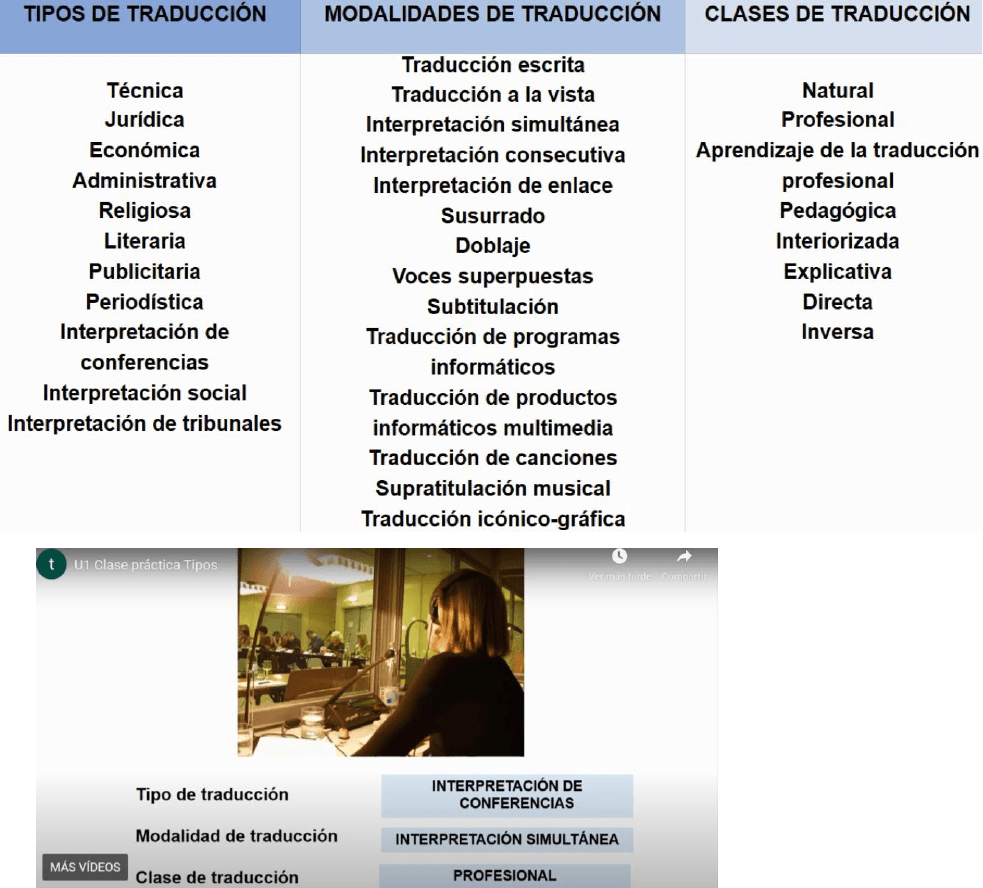

2. Variedades de traducción y categorías clasificatorias

Categorías de traducción IMPORTANTE recordar el nombre y qué representa cada categoría.

Los elementos que han de intervenir en la categorización de la traducción humana interlingüística son:

a) El ámbito socio profesional del original. Esta variable configura lo que denominamos tipos de

traducción: traducción técnica, jurídica, literaria, etc. (3. Tipos de traducción).

b) El modo del texto original y de la traducción: El modo traductor. Al modo del texto original se añade

otro modo, que a veces coincide con el del original y a veces no. Es especifico de la traducción, da

lugar a las modalidades de traducción: traducción escrita, traducción a la vista, interpretación

simultánea, interpretación consecutiva, traducción para el doblaje, etc. (4. Las modalidades de

traducción).

c) La naturaleza del proceso traductor. Si el proceso traductor es o no un fin en sí mismo, en qué

dirección se produce. Esto da lugar a las clases de traducción: natural, profesional, pedagógica,

directa, inversa, etc. (5. Las clases de traducción).

d) El método empleado para traducir. Si se traduce con un método literal, libre, comunicativo, etc. (3.

Métodos de traducción).

Imbricación de las categorías

Las fronteras son difusas, las categorías expuestas se imbrican entre si para caracterizar y clasificar la traducción

por eso se entrecruzan.

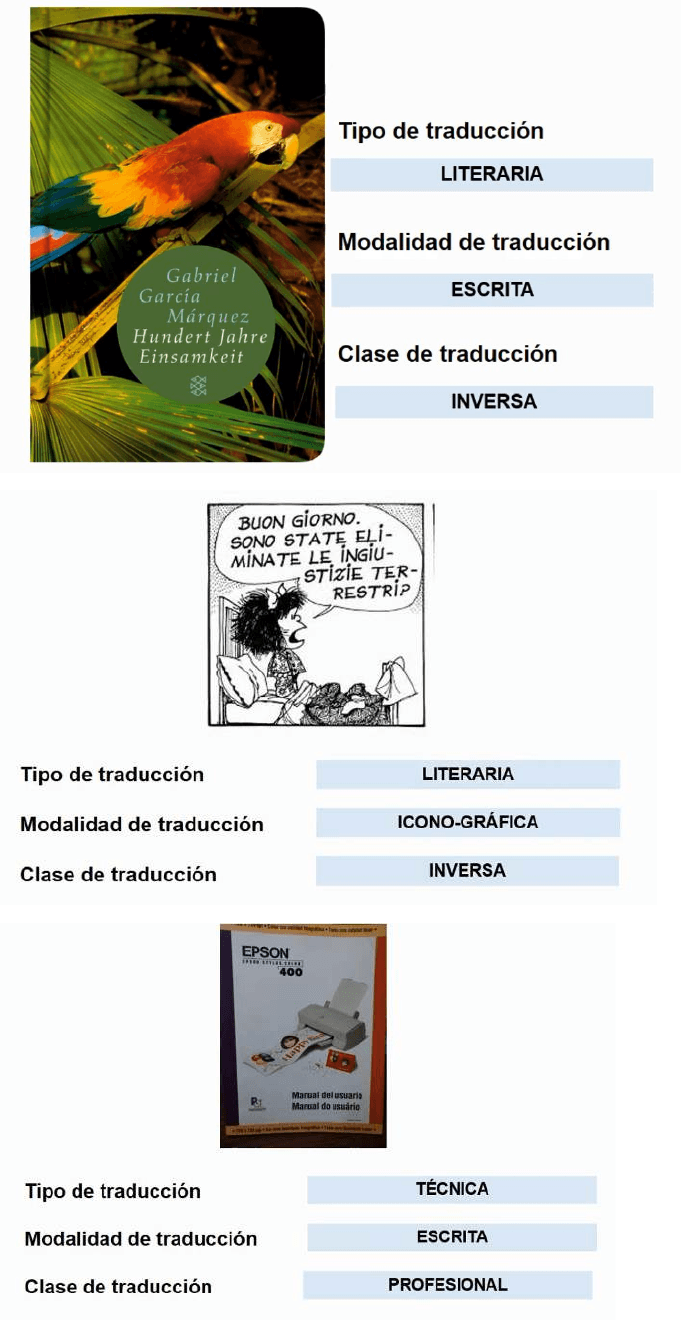

3. Los tipos de traducción

Dada la importancia de los conocimientos extralingüísticos a la hora de traducir, es también importante la categoría de

campo, el grado de intervención del campo temático en la configuración de los géneros textuales es decisivo para definir si

se trata de la traducción de los denominados:

. Dentro de los textos especializados, existe una gradación en su especialización (desde los más especializados

hasta los que son para un público general) y algunos de estos ámbitos se encuentran en la frontera de la lengua

general. Por eso la división entre estos tipos de textos no puede entenderse de modo rígido.

La traducción de textos especializados (marcados por el campo)

Textos especializados: textos de campo técnico, científico, jurídico, económico, religioso, etc.

La traducción de estos está marcada por la dominante de campo ya que el traductor debe tener conocimientos en

el campo temático en cuestión. Es necesaria una competencia de comprensión ya que no es necesario que sea capaz de

producir por si solo textos especializados. En caso de carecer de esos conocimientos debe suplirlos mediante su capacidad

de documentación.

La traducción de textos no especializados (no marcados por el campo)

Textos no especializados: Géneros literarios, publicitarios, periodísticos, etc.

Info de sobra

• La traducción de textos literarios

Usan un lenguaje literario cuyo objetivo es complacerse en el uso estético de la lengua y en transmitir emociones al

lector. Suelen estar anclados en la cultura y en la tradición literaria de la cultura de partida, por lo que el traductor literario

necesita una competencia literaria, buenas habilidades de escritura y creatividad. Todo eso le permitirá enfrentarse a los

problemas específicos derivados de la sobrecarga estética, del idiolecto propio del autor, de la relación con las condiciones

socioculturales y de la intervención diacrónica. En este tipo de traducciones es en las que más incide la dimensión creativa.

La traducción literaria puede tener diversas finalidades que dependen del status de la obra literaria. También existe una

gran diversidad de géneros literarios y cada uno de estos plantea problemas específicos de traducción.

• La traducción de textos poéticos

Etkind define el poema como un sistema de conflictos (entre la sintaxis y el metro, el metro y el ritmo, la tradición

poética y la innovación del poeta). La traducción debe recrear esa pluralidad de elementos, lo cual supone

transformaciones, supresiones y adiciones.

Holmes califica la traducción poética de “metapoema” y al traductor de “metapoeta”.

• La traducción de textos teatrales

En las piezas dramáticas la lengua se manifiesta en (al menos) dos niveles: El diálogo, que correspondería a todo el

material lingüístico que los actores declaman, y el marco, que estaría compuesto por las indicaciones escénicas que el

autor escribe pensando fundamentalmente en el desarrollo de la acción en el escenario y en el modo en que los actores

han de declamar el texto.

En el texto teatral confluyen el código lingüístico y el escénico, ya que se trata de un escrito para ser representado.

Por otro lado, el hecho teatral requiere de la confluencia de diversos participantes que conforman toda una cadena de

emisores interpretantes de ese texto, pudiéndose considerar el teatro un verdadero “proceso de traducción”.

4. Las modalidades de traducción

Por modo traductor nos referimos a la variación que se produce en la traducción según las características del modo del

texto original y de la traducción.

Caracterización de las modalidades de traducción

Medio escrito:

➢ Traducción escrita: t. escrita de un texto escrito.

Medio oral:

➢ Interpretación simultanea: t. oral espontánea y simultanea de un texto oral a medida que este se desarrolla

➢ Interpretación consecutiva: t. oral no espontánea y posterior de un texto oral con toma de notas simultanea al

desarrollo del texto original.

➢ Interpretación de enlace: t. oral de conversaciones con doble direccionalidad.

➢ Susurrado: Interpretación simultanea que se efectúa en voz baja al oído del destinatario.

Medio escrito y oral:

➢ Traducción a la vista: t. oral de un texto escrito.

Medio audiovisual:

➢ Doblaje: t. audiovisual en la que el texto visual permanece inalterado y se substituye el texto oral original por otro

texto oral en otra lengua.

➢ Voces superpuestas: t. audiovisual en la que se superpone la traducción oral al texto oral original.

➢ Subtitulación: traducción audiovisual en la que el texto AV original permanece inalterado y se añade un texto

escrito que se emite simultáneamente a los enunciados correspondientes en lengua original.

Medio informático:

➢ Traducción de programas informáticos

➢ Traducción de productos informáticos multimedia

Medio musical:

➢ Traducción de canciones: para ser cantadas.

➢ Supratitulacion musical: t. de letra de una canción que se pasa en una banda magnética situada generalmente

encima del escenario.

Medio icono-gráfico:

➢ Traducción icónico-gráfica: t. de textos subordinados de tipo icónico gráfico, como jeroglíficos, crucigramas,

sopas de letras y carteles publicitarios.

El modo traductor puede ser:

1) Simple: Se mantiene el medio original.

2) Complejo: Se cambia de medio con respecto al original.

3) Subordinado simple: Cuando se produce ya en el original una mezcla de medios y se mantiene la misma.

4) Subordinado complejo: Cuando se produce ya en el original una mezcla de medios, y se cambia.

5. Las clases de traducción

Pueden producirse dos clases de cambios en la naturaleza del proceso traductor

• Según la función y el proceso.

Conviene distinguir de entrada entre la traducción natural, como habilidad innata y rudimentaria de mediación entre

lenguas que posee cualquier hablante plurilingüe, y la traducción profesional que exige la existencia de una competencia

traductora que se distingue de la habilidad de traducción natural en que consta de otras subcompetencias.

La función comunicativa profesional de la traducción distingue las siguientes variedades:

I. La traducción profesional, donde traducir es un fin en sí mismo. Puede tener diferentes funciones,

según el encargo concreto efectuado por el cliente.

II. La traducción instrumental, donde se distinguen diferentes clases: El aprendizaje de la traducción

profesional, la traducción pedagógica, la traducción interiorizada, la traducción explicativa.

• Según la dirección.

La traducción directa (hacia la lengua materna) o la traducción inversa (hacia una lengua que no es la propia).

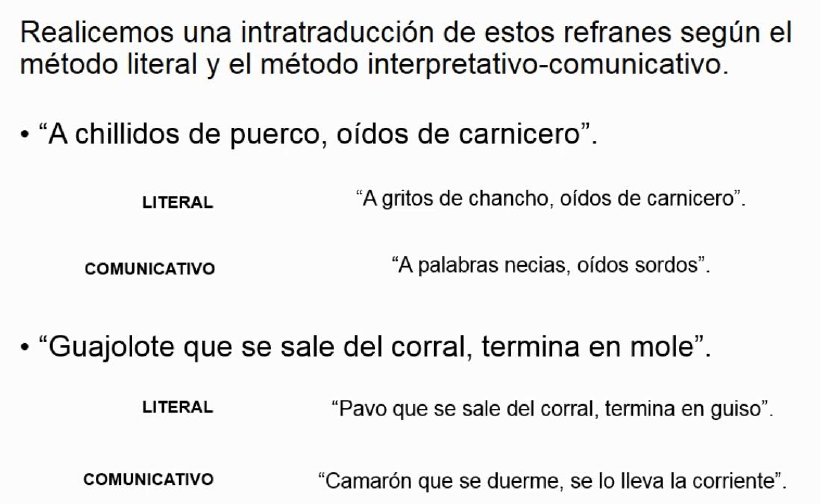

6. Los métodos de traducción

Se detectan considerando el proceso traductor adoptado, regulado por un principio en función del objetivo perseguido

por el traductor.

Distinguimos cuatro métodos básicos: Interpretativo-comunicativo (traducción del sentido), literal (transcodificación

lingüística), libre (modificaciones semióticas y comunicativas) y filológico (traducción erudita y critica).

Clase práctica

III. Evolución de la reflexión sobre la traducción

Los estudios históricos en el seno de la traductología.

La antigüedad

Los primeros testimonios de traducciones por motivos culturales se encuentran en Roma. Se señala a Cicerón

como el autor de la primera reflexión sobre la traducción conocida en Occidente. “De optimo genere oratorum” (46 a.C).

Señala dos maneras de traducir e inaugura el debate entre traducción literal y traducción libre.

Horacio sigue la línea de Cicerón y en “La Epístola ad Pisones” (13 a.C) afirma que no hay que traducir palabra por

palabra e introduce el termino “fiel” en el debate.

San Jerónimo se sitúa también en la línea de Cicerón e introduce el termino “Sentido” en la discusión. Distingue

entre la traducción sacre y profana. Escribe “La Vulgata”. “Como buen traductor te cuidaras de no traducir palabra a

palabra”.

La Edad Media

Recuperación de los conocimientos de la Antigüedad, creación de bases literarias de las diferentes culturas

europeas mediante la traducción de los Evangelios, las hagiografías latinas, etc. Los prólogos de las traducciones son un

excelente legado de la concepción de la traducción. La creación de la Escuela de traductores de Toledo fue un punto de

encuentro clave de divulgación de la cultura hebraica, árabe y cristiana.

Dicotomía clara entre la manera de traducir los textos religiosos y la manera de traducir los textos profanos. En la

tradición religiosa, el respeto a las Sagradas Escrituras conlleva un apego a las palabras del original. En la traducción

profana se preconiza una traducción que no sea servil al original.

El Renacimiento

La primera gran revolución en el mundo de la traducción a causa del descubrimiento de la imprenta, el surgimiento

de una nueva clase de lectores, el nacimiento de las lenguas nacionales, el papel de la traducción como agente

transportador de la cultura de la Antigüedad, multiplican y varían los textos traducidos.

Se produce una defensa de las lenguas nacionales y la popularización de la cultura antigua, además de un rechazo

de la latinización.

La dicotomía entre traducción religiosa y profana se convierte en una cuestión política.

El Siglo XVII

Se caracteriza en Europa por la afirmación del gusto francés en la manera de traducir: “Las belles infideles”. Las

bellas infieles representan una manera de traducir a los clásicos efectuando adaptaciones lingüísticas y extralingüísticas;

se reivindica el derecho a la modificación en pro del buen gusto, de la diferencia lingüística, de la distancia cultural, del

envejecimiento de los textos.

A partir de la segunda mitad, se empieza a producir una corriente crítica que exige mayor exactitud y fidelidad al

original, proponiendo reglas de traducción. Tende propone nuevas reglas en las que defiende tanto la fidelidad al original

como el embellecimiento de la lengua de llegada.

Dryden critica la metáfrasis, la imitación y defiende la paráfrasis (línea ciceroniana).

El Siglo XVIII

Se produce un incremento del intercambio intelectual, un creciente interés por las lenguas extranjeras, una

proliferación de diccionarios generales y técnicos y por ende un auge del papel de la traducción. Se amplía la cantidad de

lenguas de las que se traduce, por el gusto por el “exotismo”, así como la aparición de las estilísticas autorales y estilísticas

contrastivas entre las lenguas.

El Siglo XIX

En el siglo XIX se produce una expansión industrial, comercial, científica y técnica, se internacionalizan las

relaciones diplomáticas, técnicas y científicas, con la creación de las primeras organizaciones internacionales y de los

primeros congresos internacionales que multiplican y diversifican los intercambios entre lenguas.

Se produce un desplazamiento de la traducción de las literaturas antiguas por la búsqueda de literaturas

contemporáneas y de literaturas mas exóticas, antes inexploradas.

El Romanticismo y el posromanticismo en Europa se caracterizan por una reacción contra el gusto francés de

épocas precedentes y una defensa del literalismo, siguiendo el camino iniciado en el siglo anterior, sobre todo en Alemania.

Se produce manifiestamente una vuelta hacia la traducción del sentido y la literalidad. Pretendían la vuelta al

literalismo, pero querían reivindicar la individualidad del traductor (?)

Schleiermacher señala el doble movimiento que puede producirse a la hora de traducir, y explica dos opciones.

Hacia el lector o hacia el autor. Él se pronuncia a favor del primero.

Primera mitad del Siglo XX

La era de la traducción: El auge de los avances tecnológicos, el aumento de las relaciones internacionales con la

creación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sitúan en primer plano la necesidad de traducción y

de interpretación. Surgen variedades de traducción: La interpretación consecutiva, la interpretación simultánea, el doblaje,

la traducción automática, etc.

La hermenéutica traductora (análisis)

Vuelve a animarse la reflexión en torno a la traducción, se trata de orientar la traducción desde una concepción

filosófica del lenguaje, no desde su sistema o desde su valor estético. Pautas literalistas

Benjamin afirma “La verdadera traducción es transparente, no cubre el original, no le hace sombra, sino que deja

caer en toda su plenitud sobre este el lenguaje puro. Esto puede lograrlo sobre todo la fidelidad en la transposición de la

sintaxis”.

Dos grandes debates que recorren la larga historia de la reflexión sobre la traducción en occidente: El de la propia

legitimidad de la traducción (traducibilidad vs intraducibilidad) y el de la concepción de la fidelidad en traducción. Tres

aspectos caracterizan estos debates: 1- La imbricación; 2- La falta de definición de los términos implicados; 3- El

predominio de la prescripción. La oposición fundamental se plantea entre traducción literal y traducción libre.

Las teorías modernas.

El auge de la traducción en la segunda mitad del siglo XX: La traductología

Los estudios teóricos reivindican un análisis más descriptivo y sistemático de la traducción. Entre los años 50 y 60

se produce lo que Vega denomina “La época fundacional de la teoría de la traducción moderna”.

Resumen U4.docx

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.