JOSEPH VINCENT MARQUÉS

El ser humano es un ser biológico y social a la vez. La capacidad de organizarnos

socialmente para satisfacer nuestras necesidades de diferentes formas, acordes al contexto

en el que vivimos. No podemos prescindir de lo biológico ni de lo social, ya que satisfacemos

necesidades biológicas en interrelación con otros humanos.

NATURALIZACIÓN:

Característica fundamental del pensamiento en la vida cotidiana. Las

personas atribuyen espontáneamente el carácter de natural

a las vivencias cotidianas (a lo

normal). Las piensan como únicas e invariables, como si fueran dadas por la biología en

resultado de necesidades naturales; cuando en realidad son costumbres impuestas directa o

indirectamente por la sociedad de la cual forman parte.

Natural:

Son universales y necesarios. Es decir, válidos en todo y tiempo y lugar, y no

pueden ocurrir de otro modo. Está dado por la biología: comer, beber, dormir, etc. Cómo se

concreten depende de las circunstancias sociales. La sociedad nos marca un grado concreto

de satisfacción de las necesidades, una forma de sentirlas y de canalizar nuestros deseos.

DESNATURALIZACIÓN:

Lograr distinguir en la vida cotidiana de un individuo lo que es

natural (establecido por la biología) de lo que es normal (costumbres definidas por la

sociedad).

-Romper con el proceso de naturalización propone pensar que todo podría ser de otra

manera. Esto es una primera forma de desnaturalizar lo social.

-Analizar la causa que origina un hecho, pudiendo ser esta una necesidad natural o una

costumbre (social). En ocasiones el individuo considera un hecho natural cuando realmente

es debido a una influencia social, como acceder a la educación, la cultura, el trabajo o

servicios básicos.

Hacer una comparación entre sociedades distintas para detectar que muchos hechos son

distintos entre ellas, lo cual claramente demuestra que estos hechos no son naturales sino

normales dentro de cada sociedad.

Marqués propone diferenciar el concepto de "natural" y el de "normal” porque el objetivo de

la Sociología es el estudio de los fenómenos “normales” relacionados con la sociedad, no de

los aspectos “naturales” que son estudiados por otras ciencias como lo es la Biología, la

Física o la Química.

CHARLES WRIGHT MILLS

¿Cuál es el problema que atraviesan los hombres en las sociedades modernas?

Los hombres están tan involucrados en sus vidas privadas que parecen olvidar que forman

parte de una sociedad. Les cuesta relacionar cómo la sociedad influye en su vida privada. A

estos les falta imaginación sociológica para relacionar como lo que ocurre en el mundo

infiere dentro de ellos.

IMAGINACIÓN SOCIOLÓGICA: Cualidad mental que permite relacionar la experiencia

individual con lo que ocurre en el mundo (captar la historia y la biografía y la relación entre

ambas dentro de la sociedad). Todos los analistas sociales clásicos tienen esta cualidad.

- Existen 3 tipos de Preguntas fundamentales en la imaginación sociológica:

1

- Las características importantes de la sociedad (estructura, componentes

esenciales, en qué se diferencia de las demás)

2

- La relación entre la sociedad y la historia (qué lugar ocupa en la historia, como

afecta la historia en la sociedad)

3

- Cómo es el individuo en esa sociedad (conducta y carácter de las variedades de

hombres y mujeres que prevalecen en esta sociedad y periodo)

- Distinciones que hace la imaginación sociológica

INQUIETUDES PERSONALES:

Asunto privado, personal y que solo involucra al individuo.

Ocurre dentro de la órbita privada (esfera inmediata de acción del individuo en la cual

interactúa con otros individuos de modo directo)

Ej.: una persona sin trabajo en una ciudad donde todos tienen.

PROBLEMAS PÚBLICOS:

Asunto que excede de una persona y pasa a ser social, público.

Es general, involucra a parte o toda la sociedad y ocurre en la órbita pública (conjunto de

instituciones sociales; a través de las instituciones sociales cada individuo se relaciona con

otras personas, pero de modo indirecto.)

Ej.: que en una ciudad la mitad de las personas estén desocupadas.

Ser capaz de diferenciar entre los problemas de la estructura social y las inquietudes del

individuo es poseer Imaginación Sociológica.

Mills promete darle herramientas a los hombres que se interesen por la sociología, que la

practiquen para que puedan vincular sus vidas privadas con la estructura de la sociedad en

la que viven y la historia. Es decir, ayudarlos a desarrollar la imaginación sociológica.

NORBERT ELÍAS

El texto apunta a los modelos de pensamiento con los que reflexionamos sobre la sociedad.

Elías critica la idea de que pueda pensarse a la sociedad como separada del individuo

cuando la sociedad esta totalmente integrada por los mismos (nosotros).Cualquier persona

que piense a la sociedad como separada del individuo, sigue un modelo de pensamiento

egocéntrico.

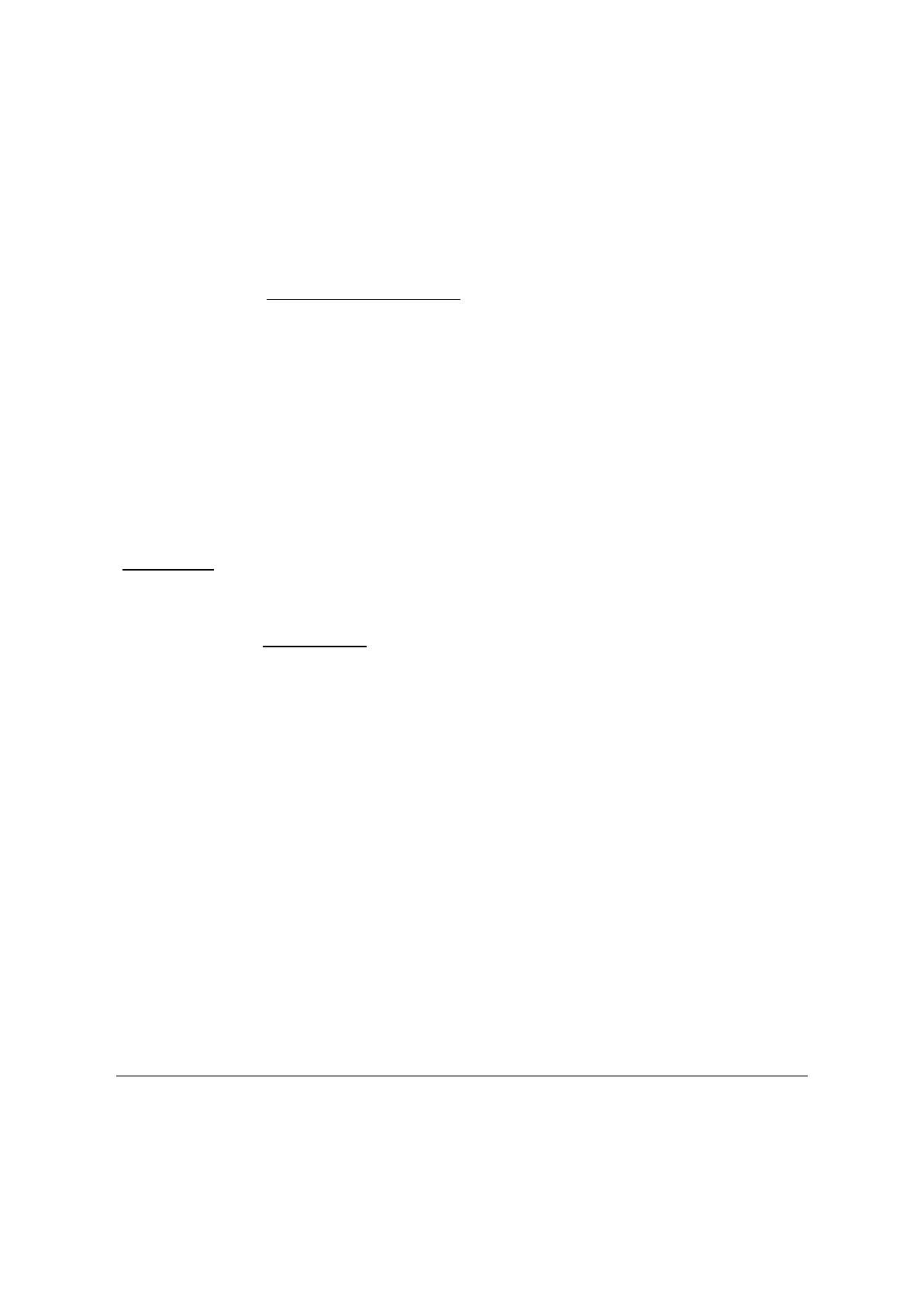

MODELO EGOCÉNTRICO:

Los individuos son egocéntricos, se sitúan en el centro

de la sociedad tomándola como un objeto externo del

Yo. Cada uno se entiende separado del otro y sin

conexión. Este modelo cosifica y deshumaniza lo social.

COSIFICACIÓN:

El individuo se separa de la trama de relaciones en la que vive (sociedad),

deja de verla como una relación entre individuos. Todo lo que queda fuera de la persona

individual tiene carácter de “objetos” estáticos y ajenos a uno (deshumanización). Esto es lo

que se conoce como “carácter cosificador” del lenguaje tradicional y de nuestras

operaciones mentales referidas a grupos de personas interdependientes, el cual dificulta el

acceso a la comprensión del campo de tareas de la sociología.

- La cosificación y deshumanización de las figuras sociales a través del lenguaje y el

pensamiento conduce a la "metafísica de las figuras sociales", donde estas figuras tienen

una existencia más allá de los individuos que las constituyen, sin relación con ellos:

- “Pensamiento científico-cultural”: La realidad se explica a través de variables

objetivas. Pero los hechos sociales no responden a leyes objetivas, como si lo hacen

los fenómenos de la naturaleza. No podemos pensar en las instituciones o grupos de

personas como si fueran objetos estáticos o leyes dadas. El modelo de las ciencias

naturales naturaliza lo social, lo cosifica, no nos permite cuestionarnos y nos lleva a

que todo lo tomemos como natural.

- “Pensamiento mágico-metafísico”: Le atribuye a un grupo de personas o hasta

objetos determinadas causas, como si ellas tuvieran un poder “mágico” de

condicionar y decidir el futuro de una sociedad.

Estos pensamientos conllevan a modelos inadecuados para imaginar la sociedad.

Según Elías, para romper con modelo cosificador la sociedad debe terminar con la imagen

egocéntrica, reemplazandola por una concepción de la sociedad como configuración o

estructura de individuos interdependientes.

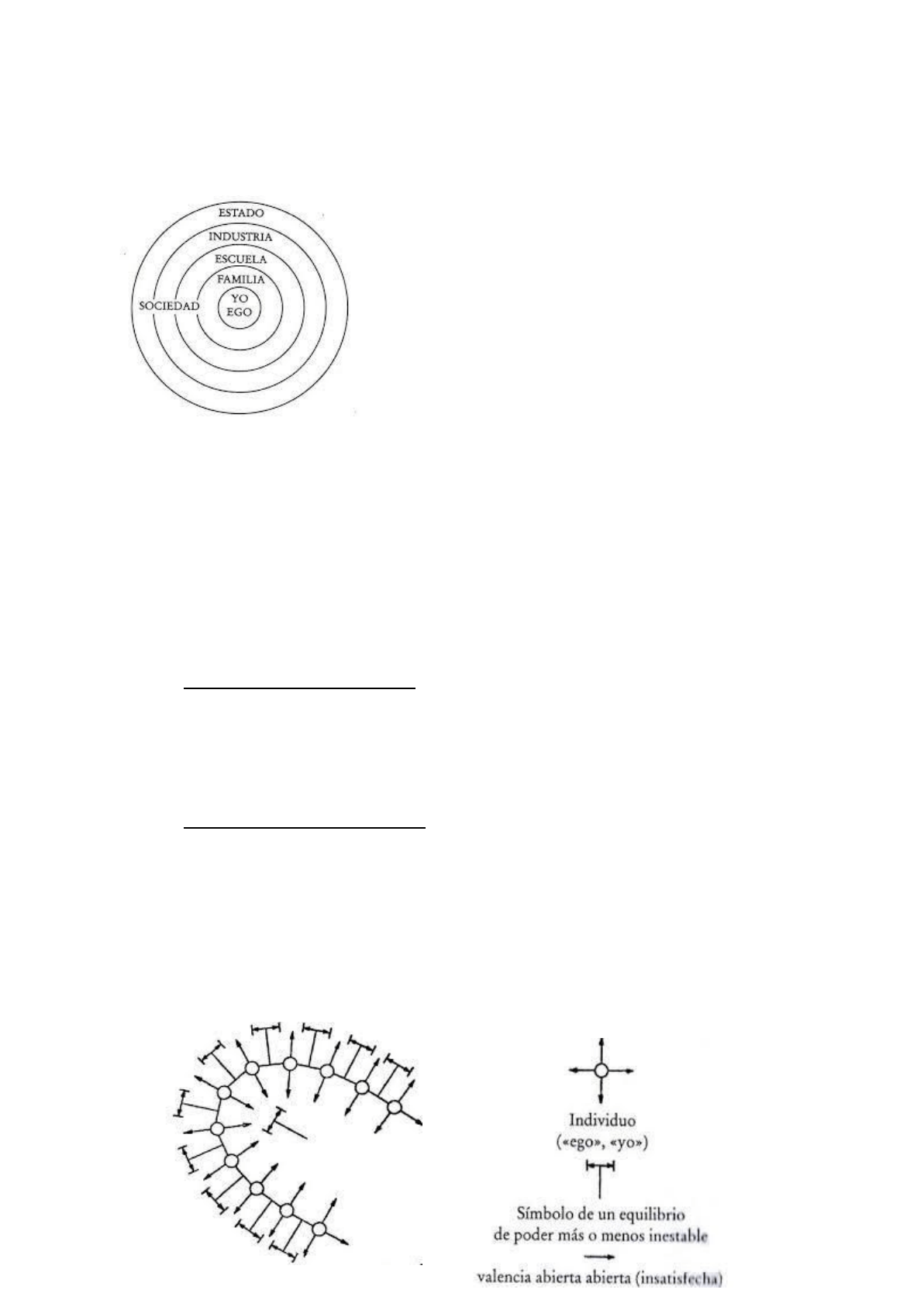

FIGURA DE INTERRELACIÓN:

se grafican los tipos de alineación de los individuos y las

correspondientes vinculaciones, incluidos los equilibrios de poder. En este modelo el

individuo se comprende a sí mismo como una unidad semiautónoma entre tantas otras,

revelándose la dimensión del “nosotros” en el cual el “yo” se reconoce como partícipe. Los

modelos sociales (estado, familia, etc.) están formados por este entramado de individuos.

Todo ese entramado en su conjunto es la sociedad. No hay modo de que una persona

pueda existir sin relacionarse con el otro.

Las ciencias sociales, la sociología, tiene serios problemas para encontrar un modelo de

pensamiento y concepto que sean adecuados al objeto que estudian.

El modelo de estudio

de la sociología son finalmente los hombres, las acciones humanas, los pensamientos, las

relaciones que establecen los hombres.

Elías reclama un cambio importante en el lenguaje y en los modelos de pensamiento de las

ciencias sociales; dice que éstas tienen que conseguir un modelo propio. Se trata de

transformaciones sociales que sólo pueden realizarse como una evolución a largo plazo, a

través de muchas generaciones. Precipitarse sólo conseguiría comprometer los niveles

actuales de comprensión.

AGNES HELLER

Heller nos explica la vida cotidiana, analizando las características de la acción y el

pensamiento cotidianos. El texto se centra en las representaciones cotidianas del mundo

social.

La VIDA COTIDIANA

es la vida de todo hombre. Es un ámbito donde se conjugan sus

distintas actividades y aspectos. El “hombre entero” participa en la vida cotidiana con todos

los aspectos de su individualidad y de su personalidad, aunque debido a ello no se puede

focalizar ni prestar demasiada atención a ninguna. Cada persona es el actor principal de su

vida cotidiana, y a su vez actor secundario de la vida cotidiana de nuestra sociedad. Somos

sujetos de reflexión y objetos de estudio al mismo tiempo.

La vida cotidiana puede categorizarse como:

● Heterogénea

: tiene una gran cantidad de aspectos diversos que implican nuestros

sentidos, sentimientos, capacidades y habilidades físicas e intelectuales. Esta diversidad de

acciones no las expresamos en todo momento, sino que van a depender de la actividad y

de la compañía que gocemos para que algunas se activen más que otras.

● Jerárquica

: a diferencia de la heterogeneidad, no es eterna e inmutable, sino que se

modifica según las diferentes estructuras económico-sociales y el momento histórico. Es

decir, las actividades tienen una escala de importancia según el modo de producción

existente.(en el capitalismo la actividad más importante sería el trabajo)

El hombre nace dentro de su cotidianidad, y MADURA al adquirir las habilidades

imprescindibles para la vida cotidiana y asimilar la manipulación de las cosas y de las

relaciones sociales. Empieza siempre “por grupos” (familia, escuela, comunidad) que

median y transmiten al individuo sus costumbres, normas, y ética; lo cual sólo cobra valor

una vez capaz de sostenerse autónomamente en el medio de la sociedad en general.

La vida cotidiana no está fuera de la historia, sino en el centro: es la verdadera “esencia” de

la sustancia social.

La REPRODUCCIÓN SOCIAL

implica a la reproducción de las relaciones sociales y a la

autorreproducción de los individuos particulares, Ambas se dan conjuntamente y conforman

un mismo proceso. Para reproducir la sociedad es necesario que los hombres particulares

se reproduzcan a sí mismos.

La vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los

hombres particulares. Este proceso de reproducción involucra la manipulación de objetos,

prácticas y relaciones sociales. Heller las considera OBJETIVACIONES SOCIALES

:

comprende a las actividades sociales en tanto se presentan exteriores a los individuos,

deben ser incorporados mediante el proceso de socialización.

Dimensiones del hombre:

● DIMENSIÓN PARTICULAR

: Referida a las necesidades y los deseos de la propia

persona. Expresa su ser “aislado” e “individual” y se caracteriza por la unicidad y la

irrepetibilidad. La dinámica básica de la particularidad humana es la satisfacción de esas

necesidades. Todo conocimiento del mundo y toda pregunta referente al mundo que se

motiven directamente por sus necesidades y sus pasiones particulares. Lo particular no es

el sentimiento ni la pasión, sino su modo de manifestarse.

● DIMENSIÓN ESPECÍFICA/GENÉRICA

: Referida a las facultades o capacidades que son

propias de la especie humana. Lo específico está “contenido” en todo hombre, y en toda

actividad que sea específica aunque sus motivos sean particulares.

La particularidad y la especificidad están interconectadas de manera tal que hasta la

particularidad tiene un carácter específico. El hombre particular es a su vez específico en

cuanto individuo pues es producto y expresión de sus relaciones y situaciones sociales, en

las cuales se forma su “conciencia del nosotros”.

El individuo es un ser singular que se encuentra en relación tanto con su particularidad y

como con su especificidad, y en él se hacen conscientes ambos elementos en "muda

coexistencia"

: las dos dimensiones están presentes en cualquier momento histórico.

En la vida cotidiana capitalista, la aparición de la división social del trabajo se produce una

ruptura y se percibe a la sociedad como entidad contrapuesta al hombre, como si fuera

ajena al particular.

Con la aparición de la división social del trabajo, los particulares se apropian tan solo de

algunos aspectos

de las capacidades genéricas que se han desarrollado en aquella época dada. De esta

forma, el trabajo produce insatisfacción, malestar, angustia e impide conectarse y ser

conscientes de la dimensión genérica.

"El trabajo debe ser para todos los hombres una manifestación de su personalidad, pero

para el obrero es solo un medio de subsistencia." (Marx)

Heller entiende el proceso de EXTRAÑACIÓN

como el no poder percibir, ni conectarse o

ser consciente de la dimensión específica; la genericidad se presenta como algo extraño,

ajeno, que lo puede perjudicar.

La MORAL

es la incorporación de las normas y valores que fueron aprehendidas durante el

proceso de socialización, con la aprehensión de la cotidianidad. La internalización de estas

pautas tiene una función INHIBIDORA, ya que restringe los deseos del particular; y una

función TRANSFORMADORA

, vinculada al actuar teniendo en cuenta y sabiendo que hay

algo más allá de lo particular. Las elecciones conscientemente orientadas desde la moral

serán las que permitan una elevación a lo específico por sobre lo particular. Es una elección

que implica toma de consciencia desde el individuo, entendiéndolo como ser humano que

tiene conocimiento de sus dos dimensiones.

Se supera la particularidad saliendo de la cotidianidad y ascendiendo a lo específico por

medio del proceso de HOMOGENIZACIÓN

: El individuo focaliza y actúa de modo ordenado

y tiene una relación consciente con el “nosotros”. Concentramos toda nuestra energía en

una sola cuestión y “suspendemos” cualquier otra actividad durante la satisfacción de la

anterior tarea.

El concepto involucra diferentes grados. En el plano cotidiano, la atención y concentración

en una actividad están ligadas a aprehender, conocer y manipular objetivaciones que el

particular necesita para desenvolverse en la vida cotidiana.

La homogenización ligada a la producción de objetivaciones específicas (actividades

vinculadas al desarrollo del género humano como el arte, la ciencia y la filosofía)

comprende en cambio la suspensión momentánea de los componentes que estructuran la

cotidianidad:

● Espontaneidad: característica dominante de la vida cotidiana, aunque no toda actividad

cotidiana es espontánea al mismo nivel. Caracteriza tanto los motivos particulares como las

actividades humano-específicas.

● Pragmatismo:

la unidad inmediata de pensamiento y actividad implica la inexistencia de

una diferencia entre “acierto” y “verdad” en la cotidianidad: lo acertado es sin más

“verdadero”. De todas formas, el acierto es una verdad sólo en la medida en que con su

ayuda podemos continuar la cotidianidad con las menores fricciones posibles, lo cual no

significa nada respecto al contenido veritativo objetivo del juicio o pensamiento dados.

● Probabilidad:

nunca es posible calcular con seguridad científica la consecuencia posible

de una acción, ni habría tiempo para hacerlo en la múltiple riqueza de las actividades

cotidianas. Pero tampoco es necesario, porque generalmente la acción se puede determinar

mediante estimaciones probabilitarias de modo suficiente para alcanzar realmente la meta

perseguida.

● Economicismo:

la acción realizada sobre la base de la probabilidad indica en

economicismo de la vida cotidiana. Toda categoría de la acción y del pensamiento se

manifiesta y funciona exclusivamente en la medida en que es imprescindible para la simple

continuación de la cotidianidad, y no se manifiesta con particular profundidad, amplitud o

intensidad.

● Ultrageneralización:

los juicios ultrageneralizadores son todos los juicios provisionales

que la práctica confirma o no refuta. Basados en ellos, podemos obrar y orientarnos. No es

posible exigir antes o durante la acción juicios más precisos ya que se perdería la capacidad

de acción, aunque los juicios provisionales arraigados en la particularidad y basados en la fe

se convierten en prejuicios. Es característico también el manejo grosero de lo “singular”,

puesto que como no tenemos tiempo para examinar todos sus aspectos, hemos de situarlo

rápidamente desde el punto de vista de la tarea planteada. Así se recurre a otra forma de la

ultrageneralización, la analogía: clasificamos en algún tipo ya conocido por experiencia al

hombre que queremos conocer en algún respecto importante para nosotros, y esa

clasificación por tipos nos permite orientarnos. Algo parecido sucede con los precedentes:

es un “indicador” útil para nuestro comportamiento y actitud, aunque puede tener efectos

negativos cuando nos impide captar lo nuevo, irrepetible y único de una situación.

● Mímesis:

no hay vida cotidiana sin imitación. No procedemos nunca meramente “según

preceptos”, sino que imitamos a otros. Ni el trabajo ni el tráfico social serían posibles sin

mímesis.

● Entonación

: la aparición de un individuo en un medio dado “entona” al sujeto de que se

trate, produce una atmósfera tonal específica que luego le sigue rodeando. La persona que

no posee dicha entonación carece de individualidad, y la que no es capaz de percibirla es

insensible para un aspecto muy importante de las relaciones humanas.

Si el proceso de homogenización se completa, ahí aparece lo que Heller llama INDIVIDUO

:

se refiere al sujeto INDIVISO, es decir, el sujeto en el cual ser particular y específico están

unidos conscientemente, y no separados.El individuo es consciente de ambas dimensiones

y tiene autoconciencia (conciencia de sí mismo mediada por la conciencia de la

genericidad).

Todo hombre es SINGULAR

(es decir, específico y particular), pero no todo hombre es

individuo (porque no todo hombre es consciente de su particularidad y su especificidad). En

la medida en que soy consciente de mi especificidad, la sociedad ya no se me aparece

como extraña, como ajena a mí, como inmodificable, sino como lo que es. Por lo tanto, se

abre la posibilidad de lo que Heller llama REGIMIENTO DE LA VIDA

.

Usa "regimiento" en el sentido de regir, de regular. Se abre la posibilidad de que yo regule

mi propia vida social. Se abre la posibilidad de que yo disponga, ahora conscientemente,

libremente, una JERARQUÍA para mi vida cotidiana: ya no “espontánea", impuesta

irreflexivamente por la estructura socioeconómica, sino consciente. El regimiento de la vida

no puede convertirse en posibilidad social universal más que una vez abolida y superada la

extrañación.

Heller analiza cómo las condiciones cotidianas tienden a producir un completo alejamiento

de los problemas sociales. Ella se pone a pensar cómo puede ser que sucedan ciertas

cosas en la sociedad, que se permitan atrocidades y que la gente no reaccione ante

barbaridades. Eso nos invita a pensar, en que estamos como dormidos, anestesiados, sin

tener conciencia de nosotros dentro de la sociedad, "extrañados", y eso es culpa de lo

cotidiano.

PETER BERGER Y THOMAS LUCKMANN

LA SOCIEDAD COMO REALIDAD OBJETIVA

1-INSTITUCIONALIZACIÓN

Organismo y actividad

Las relaciones del hombre con su ambiente se caracterizan por su apertura al mundo.

El ser humano en proceso de desarrollo se interrelaciona no solo con su ambiente natural

sino con un orden cultural y social específico. El hombre construye su propia naturaleza, o,

el hombre se produce a sí mismo.

Los hombres producen JUNTOS un ambiente social con la totalidad de sus formaciones

socio- culturales y psicológicas (es imposible que un hombre aislado produzca un ambiente

humano).

La existencia humana se desarrolla empíricamente en un contexto de orden, dirección y

estabilidad: Todo desarrollo individual del organismo está precedido por un ORDEN

SOCIAL

dado, o sea que la apertura al mundo está siempre precedida por el orden social.

Podemos decir que la apertura al mundo, es siempre transformada por el orden social en

una relativa clausura al mundo, que otorga dirección y estabilidad al comportamiento

humano. Aunque la necesidad del orden social surge del equipo biológico del hombre, el

mismo no se da biológicamente ni deriva de datos biológicos, sino que existe solamente

como producto de la actividad humana.

Orígenes de la institucionalización

Toda actividad humana está sujeta a la HABITUACIÓN

: Implica que la acción puede volver

a ejecutarse en un futuro de la misma manera y con idéntica economía de esfuerzos. La

habituación libera al individuo de la carga de todas las decisiones, proporcionando un alivio

psicológicos. Estos procesos de habituación anteceden a toda institucionalización. .

La INSTITUCIONALIZACIÓN

aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de

acciones habitualizadas por tipos de actores. Las tipificaciones (adaptación de varias cosas

semejantes al patrón de un modelo) que constituyen las instituciones son accesibles a todos

los integrantes de un determinado grupo social. Para que se produzca una tipificación

recíproca debe existir una situación social continua en el que las acciones habitualizadas de

dos o más individuos se entrelazan.

Las instituciones implican historicidad y control. Siempre tienen un historia, de la cual son

productos los individuos. También controlan el comportamiento humano estableciendo

pautas definidas de antemano que lo canalizan en una dirección determinada. De todos

modos, su eficacia controladora es secundaria o suplementaria, el control social primordial

ya se da de por sí en la vida de la institución en cuanto tal. Solamente se requieren

mecanismo de control adicionales cuando los procesos de institucionalización no llegan a

cumplirse cabalmente.

El proceso de institucionalización comprende tres momentos:

-EXTERNALIZACIÓN: Un mundo institucional se experimenta como realidad objetiva, tiene

una historia que antecede al nacimiento del individuo y no es accesible a su memoria

biográfica. Las instituciones se enfrentan al individuo como hechos innegables; la realidad

objetiva de las instituciones no disminuye si el individuo no comprende el propósito o el

modo de operar de aquellas. Dado que las instituciones existen como realidad externa, el

individuo no puede comprenderlas por introspección: debe salir a conocerlas.

-OBJETIVACIÓN

: Es el proceso por el que los productos externalizados de la actividad

humana alcanzan el carácter de objetividad. La objetivación y la externalización son

momentos de un proceso dialéctico continuo. El mundo institucional es actividad humana

objetivada.

-INTERNALIZACIÓN: Es el tercer momento de este proceso, por la que el mundo social

objetivado vuelve a proyectarse en la conciencia durante la socialización.

El lenguaje

proporciona superposición fundamental de la lógica al mundo social objetivado.

Sobre el lenguaje se construye el edificio de la legitimación. Dado que el individuo bien

socializado “sabe” que su mundo social es un conjunto coherente, se verá obligado a

explicar su buen o mal funcionamiento en términos de dicho “conocimiento”.

El conocimiento se objetiva socialmente como un cuerpo de verdades válidas en general

acerca de la realidad. Lo que en la sociedad se da por establecido como conocimiento, llega

a ser simultáneo con lo cognoscible, o en todo caso proporciona la armazón dentro de la

cual todo lo que aún no se conoce llegará a conocerse en el futuro.

Sedimentación y tradición

La conciencia retiene las experiencias humanas con la SEDIMENTACIÓN

, es decir, que

esas experiencias quedan estereotipadas en el recuerdo como entidades memorables. Si

esa sedimentación no se produce, el individuo no podría hallar sentido a su biografía.

También se produce sedimentación intersubjetiva cuando varios individuos comparten una

biografía común. Puede llamarse verdaderamente social sólo cuando se ha objetivado en

cualquier sistemas de signos. Un sistema de signos otorga estatus de anonimato a las

experiencias sedimentadas al separarlas de su contexto originario de biografías individuales

concretas y volverlas accesibles en general a todos los que comparten, el sistema de signos

en cuestión.

El sistema de signos decisivo es el lingüístico. El lenguaje objetiva las experiencias

compartidas y las hace accesibles a todos los que pertenecen a la misma comunidad

lingüística con los que se convierte en base e instrumento del acopio colectivo de

conocimiento. El lenguaje aporta los medios de objetivizar nuevas experiencias. La

transmisión del significado se basa en el reconocimiento social de aquella como solución

permanente a un problema permanente de una colectividad dada. Los significados

institucionalizados deben grabarse poderosa en la conciencia del individuo. Los significados

objetivados de la actividad institucional se conciben como un conocimiento y se transmiten

como tales; una parte del conocimiento se considera relevante a todos, y otra, a ciertos

tipos.

Roles

Los roles son tipos de actores en dicho contexto. Las instituciones se encarnan en la

experiencia individual por medio de roles, los que, objetivados constituyen un ingrediente

esencial del mundo objetivamente accesible a cualquier sociedad. Al desempeñar roles los

individuos participan en un mundo social; al internalizar dichos roles ese mundo cobra

realidad para ellos subjetivamente.

El origen de los roles reside en el mismo proceso fundamental de habituación y objetivación

que el origen de las instituciones. Todo comportamiento institucionalizado involucra roles y

estos comparten el carácter controlador de la institucionalización.

Los roles representan el orden institucional, posibilitan que ellas existan, una y otra vez, con

presencia real en la experiencia de individuos concretos. Esta representación se efectúa en

dos niveles. En primer lugar, el desempeño del rol representa el rol mismo; y en segundo

lugar el rol representa todo un nexo institucional de comportamiento.

Según el rol que desempeña, el individuo debe entrar en zonas específicas del

conocimiento. Esto implica una distribución social del conocimiento, según lo que es

relevante en general y lo que es lo es respecto a roles específicos. La división del trabajo

causa que el conocimiento de los roles específicos aumente más rápido que el

conocimiento relevante y accesible en general. Para acumular el conocimiento de roles

específicos una sociedad debe organizarse de manera que ciertos individuos puedan

concentrarse en sus especialidades (los especialistas).

Alcance y modos de la institucionalización

El alcance de la institucionalización depende de la generalidad de las estructuras de

relevancia. Si la mayoría de las estructuras de relevancia son compartidas en una sociedad

el alcance de la institucionalización será amplio; si son pocas las compartidas, ese alcance

será restringido. Es posible concebir una sociedad en la que la institucionalización sea total.

Siendo así la sociedad todos los problemas serían comunes, las soluciones serán

objetivadas socialmente y las acciones sociales estarán institucionalizadas. El extremo

opuesto sería una sociedad en la que solo hubiese un problema común y la

institucionalización ocurriera sólo con respecto a las acciones referentes a ese problema. En

este tipo de sociedad no habría no existiría un cúmulo de conocimiento, el cual sería, roles

específicos.

Condiciones de las que depende la generalidad de las estructuras de relevancia:

-Grado de división del trabajo

-Superávit económico (que permita a los individuos realizar actividades especializadas que

no tengan que ver con la subsistencia)

La institucionalización no es un proceso irreversible. Por una variedad de razones históricas,

el alcance de las acciones institucionalizadas puede disminuir; y además se relaciona con la

manera en que se objetiviza el orden institucional.

La REIFICACIÓN

es la aprehensión de fenómenos humanos como si fueran cosas. Implica

que el hombre es capaz de olvidar que él mismo ha creado el mundo humano,

deshumanizándolo. La reificación es posible tanto en el plano pre-teórico como en el teórico

de la conciencia. La reificación de las instituciones significa concebirlas como

independientes de la actividad humana. La reificación de los roles consiste en aprehender al

rol como un destino inevitable del que no es responsable.

2- LEGITIMACIÓN

Orígenes de los universos simbólicos

La LEGITIMACIÓN

es un proceso en el que se producen nuevos significados que sirven

para integrar los ya atribuidos a procesos institucionales dispares. La función de la

legitimación consiste en lograr que las objetivaciones de “primer orden” ya

institucionalizadas lleguen a ser objetivamente disponibles y subjetivamente plausibles.

La legitimación va a más a sostener la institución y no a cambiarla, cuando las

objetivaciones del orden institucional deben transmitirse a una nueva generación. La unidad

de historia y biografía se quiebra. Para restaurarla deben ofrecerse “explicaciones” y

justificaciones de los elementos salientes de la tradición institucional mediante la

legitimación. La legitimación “explica” el orden institucional atribuyendo validez cognoscitiva

a sus significados objetivados. La legitimación justifica el orden institucional adjudicando

dignidad normativa a sus imperativos prácticos. La legitimación tiene un elemento tanto

cognoscitivo como normativo. La legitimación no es solo cuestión de “valores”: siempre

implica también “conocimiento”. La legitimación no solo indica al individuo por qué debe

realizar una acción y no otra; también le indica por qué las cosas son como son.

La legitimación tiene cuatro niveles que se superponen:

1º PRE TEÓRICO O INCIPIENTE:

aparece tan pronto como se transmite un sistema de

objetivaciones lingüísticas de la experiencia humana. A este primer nivel de legitimación

incipiente corresponden todas las afirmaciones tradicionales, sencillas, referentes al “así se

hacen las cosas” que son las respuestas primera y generalmente más eficaces a los “por

qué” del niño. No se cuestiona, es lo dado.

2º TEÓRICO RUDIMENTARIO:

contiene proposiciones teóricas en forma rudimentaria.

Aquí podemos hallar diversos esquemas explicativos que se refieren a grupos de

significados objetivos. Estos esquemas son sumamente pragmáticos y se relacionan

directamente con acciones concretas. Por ejemplo en este nivel son comunes los

proverbios, las máximas morales, y las sentencias, también aquí se ubican las leyendas y

cuentos populares que suelen transmitirse en forma poética.

3º TEORÍAS EXPLÍCITAS:

contiene teorías explícitas por las que un sector institucional se

legitima en términos de un cuerpo de conocimiento diferenciado, especializado. Estas

legitimaciones proporcionan marcos de referencia bastante amplios a los respectivos

sectores de comportamiento institucionalizados. Con este paso la esfera de legitimación va

alcanzando autonomía de las instituciones legitimadas, y eventualmente puede generar sus

propios procesos institucionales.

4º UNIVERSOS SIMBÓLICOS:

son cuerpos de tradición teórica que integran zonas de

significado diferentes y abarcan el orden institucional en una totalidad simbólicas, usando la

palabra simbólica como relativo a áreas limitadas de significado. La cristalización de los

universos simbólicos sucede a los procesos en objetivación, sedimentación y acumulación

de conocimiento por lo cual los universos simbólicos son producto sociales que tienen una

historia. El universo simbólico aporta el orden para la aprehensión subjetiva de la

experiencia biográfica.

El universo simbólico se concibe como la matriz de todos los significados objetivados

socialmente y subjetivamente reales; toda la sociedad histórica y la biografía de un individuo

se ven como hechos que ocurren dentro de ese universo. Las situaciones marginales de la

vida del individuo también entran dentro del universo simbólico. Estas situaciones se

experimentan en los sueños y fantasías como áreas de significado separadas de la vida

cotidiana y dotadas de una realidad peculiar propia. El universo simbólico se construye, por

supuesto, mediante objetivaciones sociales.

Orígenes de los universos simbólicos

El universo simbólico, considerado como construcción cognoscitiva, es teórico. Se origina

en procesos de reflexión subjetiva, los que,con la objetivación social, llevan al

establecimiento de vínculos explícitos entre los temas significativos que arraigan en las

diversas instituciones. Se puede vivir, y de hecho, se vive sencillamente, dentro de un

universo simbólico.

Los procedimientos específicos para el mantenimiento de los universos se hacen

necesarios cuando el universo simbólico se ha convertido en problema. Mientras esto no

suceda, el universo simbólico se auto sustenta. Puede admitirse el concebir una sociedad

en la que esto ocurriera: dicha sociedad se constituirá un “sistema” de funcionamiento

perfecto, armonioso y cerrado. Pero una sociedad semejante no existe en la realidad.

Dadas las tensiones inevitables de los procesos de institucionalización y por el hecho

mismo de que todos los fenómenos sociales son construcciones producidas históricamente

a través de la actividad humana, no existe una sociedad que se dé totalmente por

establecida ni tampoco un universo simbólico de esa clase. Todo universo simbólico es

incipientemente problemático. La cuestión reside, pues, en saber en qué grado se ha vuelto

problemático. Para el status de realidad del universo propio, resulta menos chocante tener

que tratar con grupos minoritarios de desviados, cuya oposición se define ipso facto como

locura o perversidad, que enfrentar a otra sociedad que considera nuestras propias

definiciones de la realidad como ignorancia, locura o perversidad. El universo que como

alternativa presenta la otra sociedad debe ser enfrentado esgrimiendo las mejores razones

que puedan existir para apoyar la superioridad del propio. La aparición de un universo

simbólico a modo de alternativa constituye una amenaza porque su misma existencia

demuestra empíricamente que nuestro propio universo es menos que inevitable.

Los mecanismos conceptuales que mantienen los universos simbólicos siempre implican la

sistematización de legitimaciones cognoscitivas y normativas que ya estaban presentes en

la sociedad de modo más sencillo y que cristalizaron en el universo simbólico en cuestión.

(el material con que se construyen las legitimaciones que mantienen los universos

simbólicos es la elaboración, a un nivel más elevado de integración teórica, de las

legitimaciones de las diversas instituciones. Algunos mecanismos son la mitología (a modo

sencillo), la teología (mayor grado de sistematización teórica), la filosofía y la ciencia.

Otros mecanismos conceptuales para el mantenimiento de los universos: la terapia y la

aniquilación.

La TERAPIA

comporta la aplicación de mecanismos conceptuales para asegurarse que los

desviados, de hecho o en potencia, permanezcan dentro de las definiciones

institucionalizadas de la realidad o para impedir que los “habitantes” de un universo dado

“emigren”, lo cual se efectúa aplicando el aparato legitimador a los “casos” individuales.

Podemos suponer que la terapia constituye un fenómeno social global. Lo que sin embargo

nos interesa aquí es el aspecto conceptual de la terapia. Como ésta debe ocuparse de las

desviaciones que se aparten de las definiciones “oficiales” de la realidad. La conducta del

desviado desafía la realidad societaria en cuanto tal, poniendo en tela de juicio sus

procedimientos operativos de orden cognitivo y normativo que se dan por establecidos.

Debe existir una teoría que explique esta situación.La terapia utiliza un mecanismo

conceptual para mantener a todos dentro del universo de que se trate.

La ANIQUILACIÓN

, a su vez, utiliza un engranaje similar para liquidar conceptualmente

todo lo que esté fuera de dicho universo. Este procedimiento puede también describirse

como una especie de legitimación negativa. La legitimación mantiene la realidad del

universo construido socialmente; la aniquilación niega la realidad de cualquier fenómeno o

interpretación de fenómenos que no encaja dentro de ese universo. Esto puede efectuarse

de dos maneras. Primero, a los fenómenos de desviación puede atribuirseles un status

ontológico negativo, con fines terapéuticos o sin ellos. La aplicación aniquiladora del

mecanismo conceptual suele usarse con más frecuencia para los individuos o grupos

extraños a la sociedad, y por ende, indeseables para la terapia. Segundo, la aniquilación

involucra el intento más ambicioso de explicar todas las definiciones desviadas de la

realidad según conceptos que pertenecen al universo propio.

Organización social para el mantenimiento de los universos simbólicos

En cualquier universo simbólico la realidad se define socialmente, pero las definiciones

siempre se encarnan

. para comprender en un momento dado el estado del universo

construido socialmente o los cambios que sufre en el tiempo, es necesario comprender la

organización social que permite a los individuos (definidores) efectuar sus definiciones.

Con la división del trabajo surge la especialización del conocimiento y la administración de

los cuerpos de conocimiento especializado. En esta primera etapa no existe rivalidad entre

los diferentes especialistas. Pero a medida que surgen formas más complejas de

conocimiento y se acumula un superávit económico, las especialidades se alejan cada vez

más de las necesidades de la vida cotidiana, y sus expertos comienzan a exigir un estatus

nuevo como expertos universales

. Esta etapa del desarrollo del conocimiento tiene

consecuencias, como la aparición de la teoría pura (ilusión en que la teoría no tiene ninguna

relación con la vida continua de la sociedad) o el fortalecimiento del tradicionalismo en las

acciones institucionalizadas (limitando la flexibilidad de las acciones humanas, y creando

legitimaciones definitivas qué no se podrán modificar)

La aparición de elencos dedicados exclusivamente a la legitimación del mantenimiento de

los universos también da lugar a conflictos sociales, algunos de los cuales se producen

entre expertos y profesionales (e incluso entre los mismos expertos). En estos casos, en

tanto las teorías sigan teniendo aplicaciones pragmáticas inmediatas, la rivalidad que pueda

existir resulta fácil de solucionar mediante pruebas pragmáticas; o recurriendo a respaldos

más sólidos para imponer poder, como que autoridades empleasen la fuerza para imponer

argumentos. Puede asimismo ocurrir que las teorías son convincentes porque funcionan, en

el sentido de que se volvieron de conocimiento normal, establecido, dentro de la sociedad

de que se trate ( en cuanto uno de los dos puntos de vista encuentra eco en la sociedad,

serán principalmente los intereses extra-teóricos los que decidan el resultado de la disputa).

Existe una gran variabilidad histórica en la organización social de los expertos teóricos:

- Si los expertos universales ejercen un monopolio

, es decir, que una sola tradición

simbólica mantiene al universo. Aquí los expertos en la tradición son reconocidos como

tales y no tienen ningún competidor efectivo. Tanto la tradición como sus administradores

especialistas se sostienen gracias a una estructura unificada de poder, y lo utilizan para

imponer sus tradiciones a la población. Las situaciones monopolistas presuponen un alto

grado de estabilidad socio-cultural y son de por sí estructuralmente estabilizadoras, ya que

inhiben el cambio social.

Cuando una definición particular de la realidad llega a estar anexada a un interés de poder

concreto, puede llamársela ideología. Con frecuencia una ideología es adoptada por un

grupo en razón de elementos teóricos específicos conducentes a sus intereses.

Importa recordar que la mayoría de las sociedades modernas son pluralistas

, comparten

un universo central y diferentes universos parciales que coexisten en tolerancia o

cooperación de las diferentes ideologías. La situación pluralista presupone una sociedad

urbana con una división del trabajo altamente desarrollada, alta diferenciación en la

estructura social y un gran superávit económico. además, esta situación marcha a la par

con las condiciones de un rápido cambio social y fomenta tanto el escepticismo como la

innovación. Aquí un tipo de experto, el intelectuaI

, definido como un experto cuya idoneidad

no es requerida por la sociedad en general (un tipo marginal). Su marginalidad social

expresa su falta de integración teórica dentro del universo de su sociedad: aparece como la

contraparte del experto en la cuestión de definir la realidad; el intelectual se mueve en un

vacío institucional, socialmente objetivado a lo sumo en una subsociedad de intelectuales

colegas con los que se relaciona. Allí buscará desarrollar diversos procedimientos para

proteger a la subsociedad contra las amenazas de aniquilación del exterior.

En caso de la revolución

, los intelectuales emprenden la realización de sus propósitos para

la sociedad dentro de ella. Para ello necesita de otros, una organización, que confirmen sus

concepciones y mantengan para él la realidad de la ideología revolucionaria. Su realidad se

vuelve masiva cuando todos los estratos sociales se convierten en sus portadores. Tras el

triunfo de dichos movimientos los intelectuales revolucionarios se convertirán en

legitimadores oficiales.

las instituciones y los universos simbólicos se legitiman por medio de individuos vivientes,

que tienen ubicación e intereses sociales concretos. La historia de las teorías legitimadoras

siempre forma parte de la historia de la sociedad como un todo.

LA SOCIEDAD COMO REALIDAD SUBJETIVA

1- INTERNALIZACIÓN DE LA REALIDAD.

El individuo no nace miembro de una sociedad: Nace como una predisposición hacia la

sociedad, y, luego llega a ser miembro de una sociedad. En la vida de todo individuo. Existe

una secuencia temporal, en cuyo curso el individuo es inducido a participar en la dialéctica

de la sociedad. Este proceso lo constituye la INTERNALIZACIÓN

, es decir, la aprehensión

o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado;

mediante el cual el individuo internaliza normas, costumbres, reglas. Se interioriza y hay

reproducción y producción.

la internalización ocurre dentro de la SOCIALIZACIÓN

, proceso a través del cual los seres

humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y

cultura específica. Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para

desempeñarse con éxito en la interacción social.

Cuando estos autores hablan de “la sociedad como realidad subjetiva”, se refieren a la

forma en la que el individuo internaliza un mundo/realidad/sociedad que otros significantes

le presentan como dado, como objetivo, en el cual su lugar ya está dado por definición. El

individuo tiene una interpretación subjetiva de la realidad, pero esa subjetividad es colectiva,

la comparte con aquellos encargados de su socialización que le han hecho comprender el

mundo en el que viven. El individuo adopta luego este mundo como suyo e interpreta la

realidad a partir de él.

Es un proceso dado a través de dos niveles: socialización primaria (se desarrolla en la niñez

del individuo, y es a través de ésta que el niño se convierte en miembro de la sociedad), y

socialización secundaria (proceso posterior, el cual conduce al individuo ya socializado a

nuevos sectores del mundo objetivo).

Características de la SOCIALIZACIÓN PRIMARIA

:

Este documento contiene más páginas...

Descargar Completo

♥️RESUMEN SOCIOLOGÍA U1 a 5.pdf

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.