Resumen - 1er y 2do Parcial

Capítulo I: El control de constitucionalidad

Los jueces o tribunales realizan un cotejo de las disposiciones de la Constitución

Nacional (CN) con las normas contenidas en las leyes y, en caso de incompatibilidad, se

declara la

inconstitucionalidad de la norma, privándola así de efectos jurídicos. Esta

facultad del Poder Judicial es conocida como control de constitucionalidad.

→ El sistema legal argentino ha adoptado un sistema de control de constitucionalidad

llamado difuso:

❖ Es usado en caso de que una norma u acto se contraponga a lo establecido en la CN.

❖ Garantiza a las personas la posibilidad de reclamar al Estado el cumplimiento de la

CN en casos de vulneración de esta.

❖ El PJ es el encargado de resguardar su vigencia y supremacía, establecido en el Art.

43 de la CN (Sistema de EEUU), ya que el control judicial del control de

constitucionalidad es exclusiva de este poder

❖ Efecto erga omnes: la declaración de inconstitucionalidad no tiene efecto para todos,

sino únicamente se aplica a las partes que intervinieron en el juicio

❖ Todos los jueces – sin importar su jerarquía, si son federales, nacionales o

provinciales– pueden realizar el control de constitucionalidad. Esto presenta ventajas y

desventajas:

❖La declaración de inconstitucionalidad, si bien es difuso, no puede realizarse en

abstracto. Es necesaria la existencia de una causa, caso o controversia

❖El control de constitucionalidad no puede realizarse por iniciativa de los jueces. Ésta

es precisamente una de las características principales del sistema control de

constitucionalidad judicial difuso adoptado en Argentina: No existe un único tribunal con

la atribución exclusiva para llevar a cabo el control de constitucionalidad, sino que todos

los jueces de todas las instancias y fueros lo pueden hacer dentro del límite de su

competencia territorial y material.

❖El efecto de la declaración es Inter-partes, esto supone la inaplicabilidad de la norma

al caso concreto

Si bien la finalidad del control de constitucionalidad es mantener la supremacía

constitucional, su creación es pretoriana, esto es, obra del Poder Judicial a través de la

resolución de casos. No surge expresamente de ninguna cláusula constitucional.

En contraste, los Estados que tienen sistemas de control de constitucionalidad judicial

concentrado (p. ej. Alemania, Italia, España) tienen lo que habitualmente se denomina

"Tribunal o Corte Constitucional", único órgano judicial facultado para controlar la

constitucionalidad de las normas.

El requisito del caso es un presupuesto del control de constitucionalidad y exige que el

Poder Judicial ejerza su jurisdicción en conflictos jurídicos, concretos y actuales. Quedan,

así, descartados los agravios eventuales o meramente conjeturales.

El alcance del control judicial de constitucionalidad es amplio, pero existen ciertas

conductas, actos o materias excluidas del control. Por ejemplo: las cuestiones políticas

no justiciables; la oportunidad, mérito o conveniencia de las políticas fijadas por los

poderes políticos, entre otros.

Mary Mad

¿Que se resuelve? ¿Con qué fundamento?

↳Declarar inconstitucionalidad ya que la sección 13 les otorga jurisdicción donde la

constitución dice que no la tienen. Además, según el art 3 sección 2, el caso tiene que

llegar por apelación de cortes inferiores y como en este caso se originó en esa corte no

tienen jurisdicción

¿Con qué efecto?

↳Marshall consiguió poner a su tribunal como árbitro del juego político y máximo

intérprete de la ley

→Nace la doctrina del control de constitucionalidad

→La lógica de Marshall:Si los tribunales deben aplicar la CNy la CN es superior a

cualquier ley ordinaria del Congreso, la CN debe gobernar el caso al cual ambas se

aplican

La lógica Marshall expresada en el caso “Marbury vs. Madison” parte de considerar que si

la Constitución es suprema, las normas inferiores deben ajustarse a ella.

Por cierto, el argumento de Marshall señala que si el Congreso pudiese dictar normas

contrarias a la Constitución, y los jueces tuviesen que aplicarlas de todos modos,

entonces la Constitución no sería una norma suprema como pretende ser, sino un intento

inútil de limitar un poder que en definitiva sería ilimitado.

Edu Soj

Presenta un habeas corpus, pero, según el art 117 de la CN sólo tendría la jurisdicción

para fallar si el habeas corpus fuera presentado por un ministro público, un embajador o

un cónsul extranjero

¿Qué se resuelve? ¿Con qué fundamento?

↳Se declaró que la Corte no tenía jurisdicción originaria en la causa.

↳ Art 3 sección 2, el caso tiene que llegar por apelación de cortes inferiores y como en

este caso se originó en esa corte no tienen jurisdicción.

↳La CS resuelve que interferir en esta decisión sería interferir en los poderes

Elon

¿Que se resuelve? ¿Con qué fundamento?

↳ Según la Ley 31 de 1884 es contraria a la Constitución, y no puede, por lo tanto, ser

acatada ni aplicada en el presente caso

↳ Art 17 de la CN tienen derecho a la propiedad y esta es inviolable, pero el derecho de

propiedad no es un derecho absoluto ya que está subordinado a las necesidades de la

comunidad.

¿Con qué efecto?

↳ La municipalidad fué obligada a conciliar intereses con los propietarios

En la causa “Elortondo” uno de los argumentos que la Corte Suprema ofrece para

justificar el control de constitucionalidad es la separación de poderes. La CSJN observa

que la atribución que tienen los jueces de examinar la compatibilidad de las leyes con la

Constitución en los casos concretos que se traen a su decisión, deriva necesariamente de

la separación de los poderes constituyente y legislativo ordinario que hace la

Constitución, y de la subordinación de éste último al primero.

Rodez Pra

→Su abogado se olvidó de pedir la declaración de inconstitucionalidad, por lo cual admite

que bajo condiciones rigurosas, en determinados supuestos el tribunal puede apartarse

de la norma y admite la declaración de inconstitucionalidad de oficio

¿Que se resuelve? ¿Con qué fundamento?

↳ Corte IDH obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de

convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar

examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor

rango

↳ Corte ADH están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad,

descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado.

En el fallo “Rodríguez Pereyra c/ Ejército Argentino”, la Corte Suprema reconoce la

posibilidad de ejercer el control judicial de oficio de constitucionalidad siempre en el

marco de una causa/caso/controversia.

En efecto, una de las precisiones que hace la Corte en el fallo "Rodríguez Pereyra" es que

el control de constitucionalidad de oficio también deberá hacerse siempre en el marco de

un "caso, causa o controversia", actual y concreta. De este modo, el control de oficio no

excluye este requisito esencial para el control de constitucionalidad.

Por ejemplo, Rodríguez Pereya no pidió la inconstitucionalidad de la ley que limitaba su

derecho a la indemnización, pero sí había demandado al Estado Nacional para que le

pague una reparación que cubra la totalidad de los daños que sufrió en el servicio militar,

y no sólo el monto fijo que establecía la ley. De este modo, si bien no había pedido

expreso de declaración de inconstitucionalidad, existía un conflicto concreto entre

Rodríguez Pereyra y el Estado, en cuyo marco la CSJN pudo introducir de oficio la

cuestión constitucional. Así, control de oficio no es lo mismo que control en abstracto (sin

caso).

En el fallo “Rodríguez Pereyra c/ Ejército Argentino”, la Corte Suprema justifica el control

de oficio de constitucionalidad no obstante el principio de presunción de legitimidad de

los actos estatales. La CSJN señala que la declaración de inconstitucionalidad de oficio

tampoco se opone a la presunción de validez de los actos administrativos o de los actos

estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando se contraria una norma de

jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la Constitución.

Capítulo II: Los tratados internacionales en el

derecho argentino

→ Art 31 CN - “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en consecuencia se dicten

por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la

Nación […]”. Estos últimos, son los llamados “tratados internacionales”.

→ Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre Estados y que está

regido por el derecho internacional. (Conf. Convención de Viena sobre el Derecho de los

Tratados art. 2° inc. 1) a). La República Argentina aprobó la Convención de Viena sobre

el Derecho de los Tratados mediante la Ley 19.865, publicada en el Boletín Oficial el 3 de

enero de 1973.)

Sólo los tratados internacionales sobre derechos humanos pueden tener

jerarquía constitucional.

Todos los tratados internacionales (Sean o no sobre derechos humanos) tienen jerarquía

superior a las leyes, de conformidad con el art. 75 inc. 22 CN.

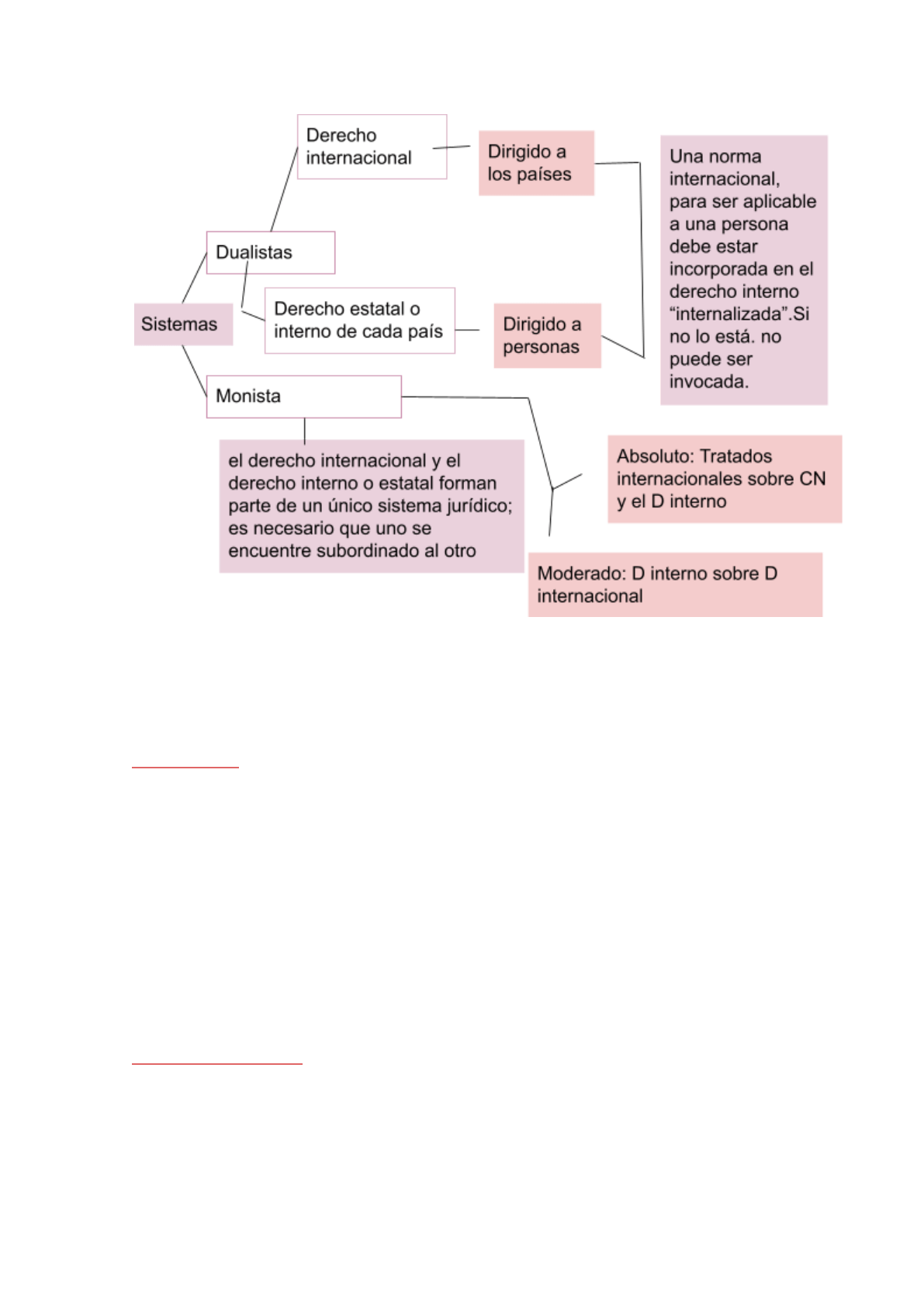

→ La relación entre los tratados internacionales y el derecho interno puede clasificarse

en dos grandes grupos: los sistemas monistas y los sistemas dualistas.

Los sistemas monistas consideran que el ordenamiento jurídico es uno solo y por ello las

normas internacionales para ser aplicables en el territorio no exigen de un acto formal de

internalización.

Marín & CI

¿Que se resuelve? ¿Con qué fundamento?

↳ Ni el art. 31 ni el 100 de la Constitución Nacional atribuyen prelación o superioridad a

los tratados con las potencias extranjeras respecto de las leyes válidamente dictadas por

el Congreso de la Nación.

↳ La corte considera que las leyes internos y los tratados internacionales se encuentran

en igual jerarquía y por eso decide aplicar los principios generales de “ley posterior

deroga ley anterior” para descartar al tratado internacional

¿Qué tipo de sistema es?

↳ Dualista internacional

Eked c. Sofh

¿Que se resuelve? ¿Con qué fundamento?

↳La Corte hace lugar a la queja declarando procedente el recurso extraordinario, al

entender que debía pronunciarse por tratarse de una cuestión federal en cuanto se

cuestionaban cláusulas de la Constitución Nacional y del Pacto de San José de Costa

Rica.

↳En su pronunciamiento deja establecido que el derecho a réplica integra nuestro

ordenamiento jurídico

↳Interpreta que el Pacto de San José de Costa Rica al expresar, en el artículo 14, “en

las condiciones que establece la ley” se refiere a cuestiones tales como el espacio en que

se debe responder o en qué lapso de tiempo puede ejercerse el derecho, y no como se

consideró en el caso antes mencionado, en el que el a quo interpretó que esa frase se

refería a la necesidad de que se dictara una ley que estableciera que el derecho de

réplica fuera considerado derecho positivo interno

¿Qué tipo de sistema es?

↳ Dualista internacional

La reforma constitucional de 1994

Supralegalidad de los tratados

Las reglas que surgen del juego de los tres artículos pueden sintetizarse así:

1) El artículo 27 obliga al Gobierno Federal a afianzar sus relaciones de paz y comercio

con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los

principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional.

2) El artículo 31 establece que la Constitución Nacional, las leyes dictadas por el

Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación.

3) Hay ciertos tratados internacionales de derechos humanos que tienen igual jerarquía

que la CN. Estos tratados internacionales sobre derechos humanos son los enumerados

en el artículo 75 inc. 22 del texto constitucional. También tienen jerarquía constitucional

aquellos tratados sobre derechos humanos que el Congreso Nacional incorpora por una

mayoría especial de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de

Diputados y del Senado de la Nación.

Según establece el artículo 75 inc. 22 de la CN, esos tratados, en las condiciones de su

vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte

de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por

ella reconocidos.

Los tratados sobre derechos humanos enumerados en el artículo 75 inc. 22 o los que

se aprueben con las mayorías especiales fijadas en esa norma integran lo que se

denomina el “bloque de constitucionalidad” argentino.

4) Los restantes tratados internacionales aprobados por el Congreso con otras naciones

y organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede tienen jerarquía

superior a las leyes (art. 75 inc. 24), pero no tienen jerarquía constitucional.

5) Dentro de los tratados internacionales, el artículo 75 inc. 24 distingue a los tratados de

integración que delegan competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en

condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los

derechos humanos. No solo esos tratados tienen jerarquía superior a las leyes, sino

también las normas dictadas por los órganos supranacionales a quienes se facultó a

emitir normas vinculantes y de alcance general

Cafés a ri

¿Que se resuelve? ¿Con qué fundamento?

↳ Ni la ley 23.101 ni el decreto 179/85 abarcan en su ámbito de aplicación material al

producto negociado en el acuerdo de alcance parcial N° 1 y que, en consecuencia, no

justifican el cobro de derechos pretendido por ese concepto por el Fisco Nacional, que

debe ser condenado a restituir los importes percibidos

¿Qué tipo de sistema es?

↳ Monista /absoluto

Minri elos ere

¿Qué se resuelve? ¿Con qué fundamento?

↳ a. dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor

D’Amico, así como todas sus consecuencias;

b. publicar un resumen oficial de su sentencia elaborado por la Corte Suprema,

por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional,

así como publicar la sentencia completa de la Corte Interamericana en la página

del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema;

c. entregar las sumas reconocidas en dicho fallo, comprensivas del reintegro de

los montos de condena oportunamente fijados en la sentencia de la Corte

Suprema de Justicia, como de los correspondientes a las reparaciones admitidas

↳Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión de los

peticionantes

¿Qué tipo de sistema es?

↳ Monista moderado

El artículo 27 de la Constitución Nacional actúa como un límite para los tratados

internacionales.

Capítulo III: El derecho, constitucionalización

del derecho privado y fuentes

El derecho, constitucionalización del derecho privado

Usos de la palabra “derecho”

↪“Derecho objetivo”, es decir, de sistema de normas que regulan el comportamiento

humano. La utilizada en el CCyCN

↪“Derecho subjetivo”, es decir, como facultad, atribución, permiso, posibilidad, etc (Por

ejemplo el derecho a vestirme como quiero)

↪ Investigación, al estudio de la realidad jurídica que tiene como objeto de estudio al

“derecho”

↪Derecho público - “…la norma alude al Estado como poder público…” (Ajustado a la

relación entre Estado e individuo) - Derecho constitucional

↪Derecho privado la norma “…se refiere a sujetos que obran desprovistos de todo

carácter de soberanía política…” (Ajustado a las relaciones entre individuos y los

individuos contra el Estado) - Derecho de familia

❖ En Argentina, el derecho privado siguió la tendencia de la codificación de la

modernidad

, basada principalmente en leyes escritas y en especial codificadas (a

diferencia de los países anglosajones regidos por el common law)

❖Guillermo Borda: ‘Cód. Civil es más importante que la propia CN’, porque ‘ella está

más alejada de la vida cotidiana del hombre’

❖El nuevo CCyCN implicó un cambio de paradigma. En este orden de ideas, el artículo

1° del CCyCN dispone que los casos regidos por ese Código “deben ser resueltos según

las leyes que resulten aplicables, conforme con la CN y los tratados de derechos

humanos en los que la República sea parte”. Se introduce así una directriz interpretativa

al prescribir que todos los casos deben ser resueltos según las leyes que resulten

aplicables, pero teniendo en cuenta la CN y los tratados de derechos humanos, en lo que

se ha denominado la

“constitucionalización del derecho privado” → la aplicación de los

principios constitucionales al derecho privado

❖A partir de la constitucionalización del derecho privado, las esferas del derecho privado

y público se interconectan ya que “…no todo el poder está en manos del Estado; por el

contrario, existen poderes económicos, culturales, sociales que también deben ser

limitados por el ordenamiento para asegurar que las libertades y la igualdad real entre las

personas sean efectivas y no se conviertan en una mera declaración…” y,

consecuentemente, “…existen ciertos derechos civiles que merecen una tutela especial,

más elevada que la que otorga la ley”.Esta comunicabilidad de principios y reglas entre la

esfera del derecho público y privado supone que los principios constitucionales también

estén en el derecho privado.

La constitucionalización del derecho privado conlleva la aplicación de los principios

constitucionales al derecho privado, logrando así una relación permanente entre

Constitución, tratados internacionales y el derecho público en general.

Ferr Les

La reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 se incorporan los llamados

derechos de tercera generación, entre ellos: el reconocimiento explícito de los derechos

de los consumidores y usuarios

Ferr

¿Que se resuelve? ¿Con qué fundamento?

↳ El usuario no puede modificar las condiciones de la prestación

↳ Art 42 CN: desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que

existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes

↳ Ley 24.240 : consiste en la debida tutela y protección del consumidor

↳ El concesionario debe responder ante el usuario por los daños provocados por

animales que invaden la carretera concesionada, salvo que acredite el acaecimiento del

caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por el que no debe responder.

Led

¿Que se resuelve? ¿Con qué fundamento?

↳ En sentencia atacada se aplicó un criterio de interpretación de la diligencia contrario

a la protección constitucional de la seguridad de los consumidores y usuarios.

↳ Art. 184 del Código de Comercio, que obliga al deudor a velar por la integridad del

pasajero, a quien debía llevar “sano y salvo” a su destino.

↳ Art 42 CN: desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que

existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes.

¿Con qué efecto?

↳ Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte

un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.

El caso se podía resolver a través de la aplicación de leyes, en particular el Código de

Comercio, pero la CS decidió estructurar su razonamiento judicial a través de la

ponderación de los principios y valores constitucionales

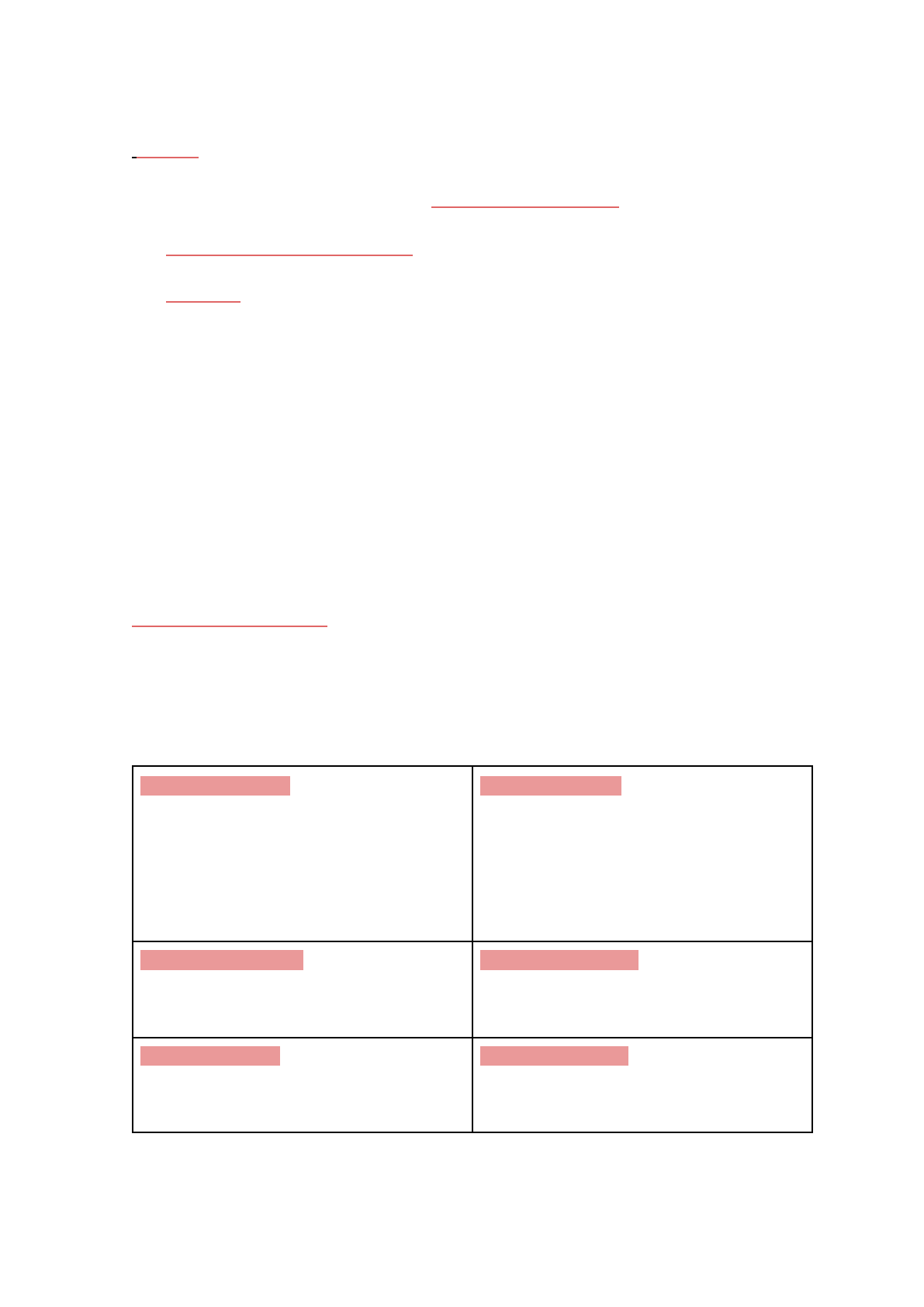

Las fuentes del derecho

❖Las fuentes de derecho “son criterios a los que se recurre en el proceso de creación

normativo en búsqueda de objetividad”

Fuentes materiales: Carecen de

obligatoriedad, pero sirven a los efectos

de fijar el contenido del derecho,

verbigracia, la doctrina y la jurisprudencia

no obligatoria.

Todas las normas jurídicas dictadas por

autoridad competente

Por ejemplo, un decreto presidencial

Fuentes formales: Resultan obligatorias

conforme a una norma de reconocimiento.

Por ejemplo, la ley. Son las normas

emanadas del Poder Legislativo de

acuerdo con el procedimiento que

establece la Constitución Nacional.

Fuentes imperativas: Prevalecen sobre la

voluntad privada porque no pueden ser

dejadas de lado

Fuentes supletorias: Respetan la iniciativa

y voluntad de las partes. Son regulaciones

complementarias para situaciones que los

particulares no tuvieron en cuenta

Elemento objetivo: Consiste en la

repetición de actos de forma constante y

uniforme.

Elemento subjetivo: Es la convicción de

que se trata de un comportamiento

obligatorio generador de derechos y

obligaciones.

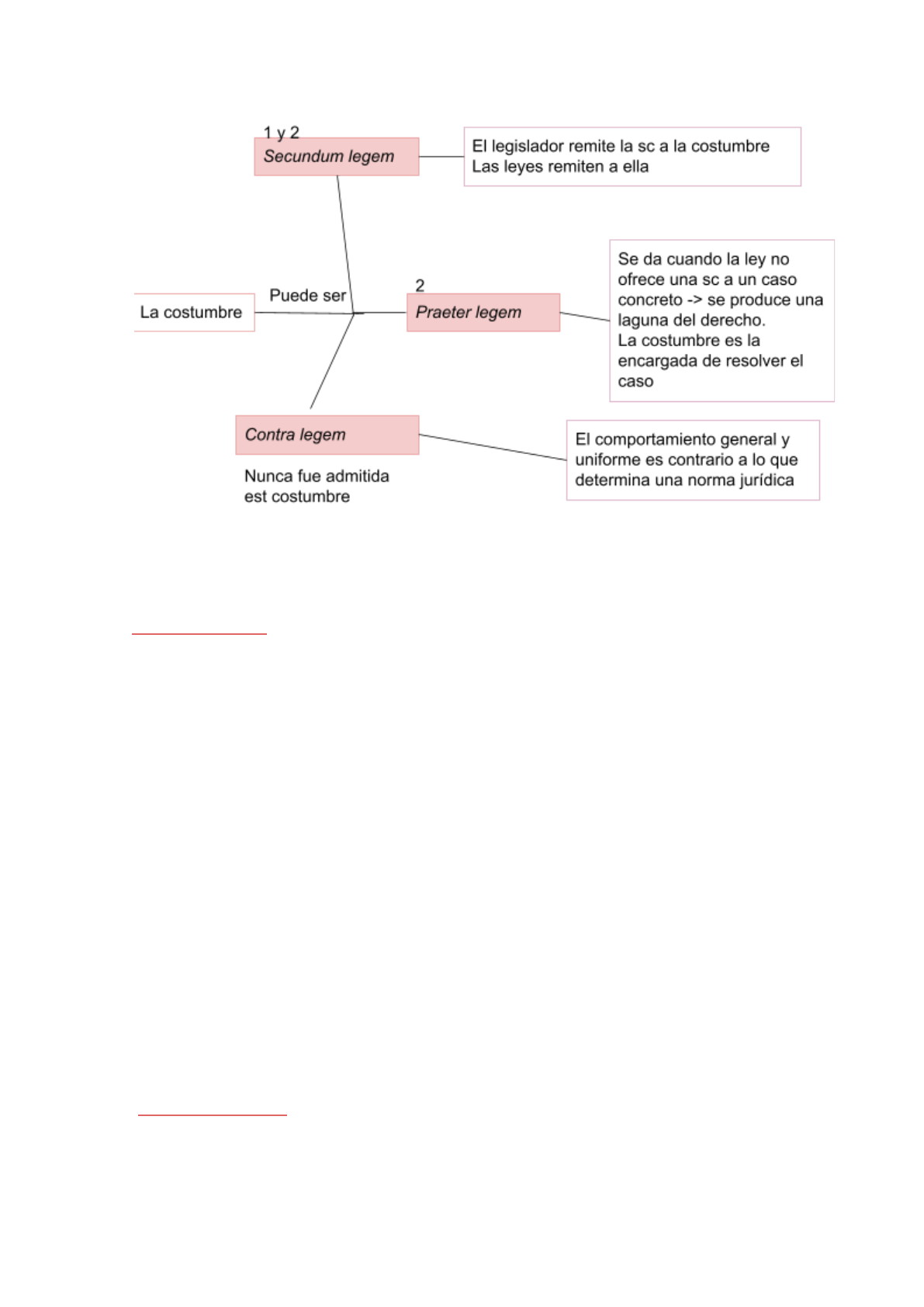

Según el CCC (art. 1) y la jurisprudencia de la CS (“Descole”), solo la costumbre secundum

legem y praeter legem pueden invocarse como fuente del derecho. Queda descartada la

costumbre contra legem

La jurisprudencia:

❖

Es una serie de sentencias judiciales que interpretan una norma en sentido

coincidente. ❖ Esta compilación de sentencias judiciales es dictada por jueces de la

Nación, respecto de temas o materias. En tanto es una norma jurídica sancionada por

autoridad competente, un conjunto de fallos judiciales que sirven de fundamento a futuros

pronunciamientos. Resulta de la fuerza de convicción que emana de las decisiones

judiciales concordantes sobre un mismo punto.

❖ Su valor como fuente es muy importante porque es la aplicación de las normas

generales a casos particulares y sirven de orientación para los abogados y para otros

jueces, aunque no constituye una norma imperativa a seguir en futuras decisiones.

La única excepción son las sentencias o fallos plenarios. Estos fallos son dictados en

“pleno” por todos los jueces que integran una cámara de apelaciones para unificar

jurisprudencia contradictoria dictada por las salas que integran la cámara. La

interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria será obligatoria para la

misma cámara y para los jueces de primera instancia que integran el mismo fuero, sin

perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión. Solo podrá modificarse dicha

doctrina por medio de una nueva sentencia plenaria.

Des y utal

Des

¿De qué costumbre se habla?

↳El art. 51 de la ley 13.893 → la costumbre contra legem no puede generar derechos

Mulna

¿De qué costumbre se habla?

↳

Capítulo IV: La ley: reglas y principios para su

interpretación y aplicación

La interpretación de la ley

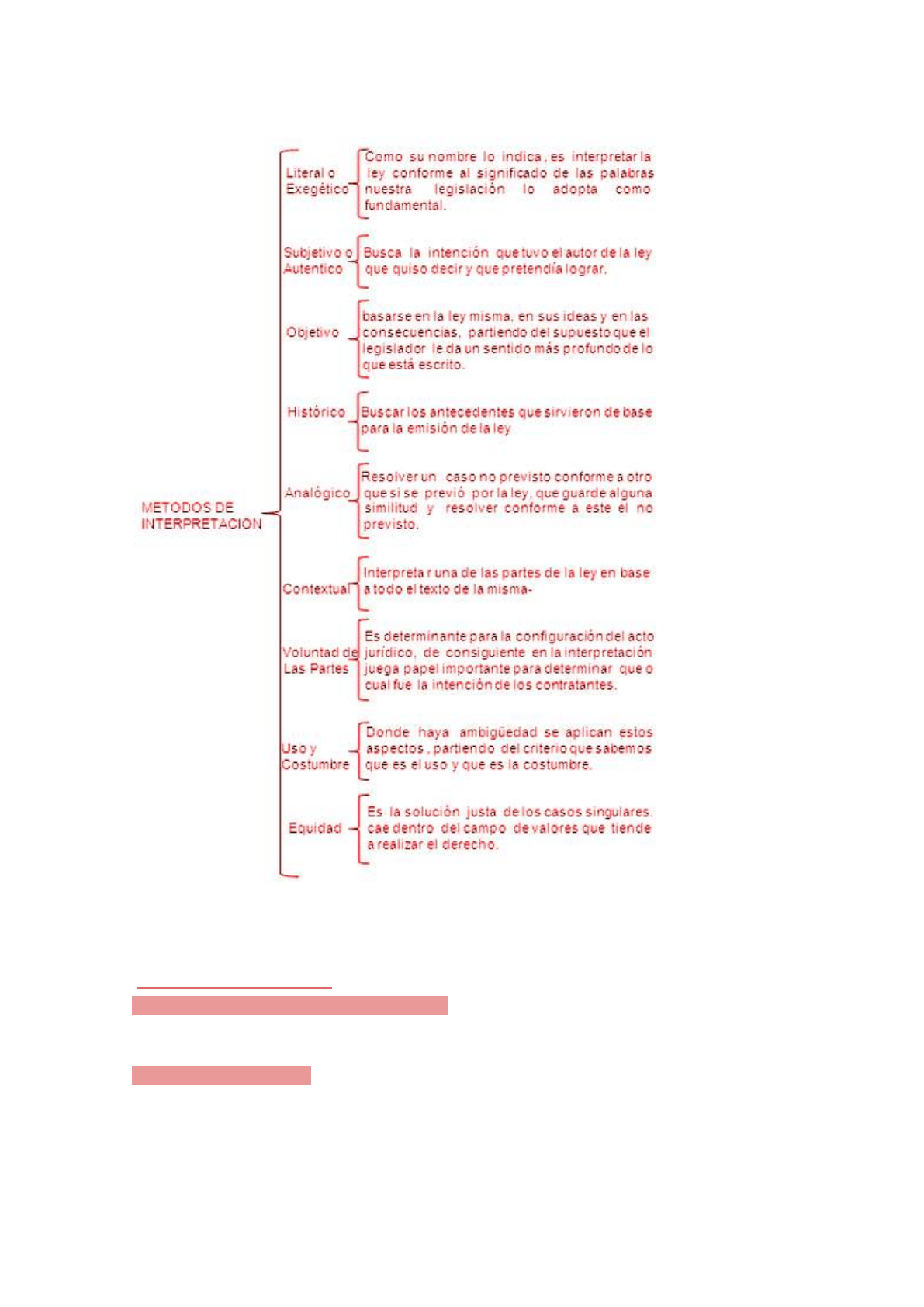

❖La interpretación jurídica tiene por objeto “reconocer o atribuir un significado jurídico a

cierto texto jurídico” El CCC no establece ninguna preferencia respecto de los métodos

interpretativos. Se parte de la base de que todos son útiles para desentrañar el

significado de una norma jurídica.

❖El artículo 2 CCyCN - establece las reglas y principios que se deberán tener en cuenta

al momento de interpretar las leyes.

↳ Recepta a los principios y valores jurídicos en términos

generales

❖“La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las

leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos,

los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.

La analogía es un método interpretativo que se utiliza en casos de lagunas jurídicas.

❖En los Fundamentos del Anteproyecto del CCyCN se deja en claro que “la decisión

jurídica comienza por las palabras de la ley. También, incluimos sus finalidades, con lo

cual dejamos de lado la referencia a la intención del legislador. De ese modo la tarea es

la intención histórica u originalista y además

permite una consideración de las finalidades objetivas del texto en el momento de su

aplicación”. Así, al privilegiar, primeramente, las palabras de la ley y, luego, las

finalidades objetivas que de ella se desprenden, se adopta una interpretación dinámica o

evolutiva.

↳ Las reglas, los principios y valores jurídicos tendrán la capacidad para arribar a

soluciones jurídicas coherentes con la totalidad del ordenamiento

❖ La tarea interpretativa es una consecuencia de los problemas del lenguaje que

afectan a las normas jurídicas.

❖Si no hay ley que regula un supuesto de hecho, se puede recurrir a otra ley, siempre

que ello no esté prohibido y en la medida que guarde cierta semejanza con aquél.

❖ Tipos de métodos:

↳ interpretación finalista/teológica: Se busca dar preferencia a la finalidad objetiva

del texto en el momento de la aplicación por sobre el momento de la sanción

Munal de aría

¿Qué método de interpretación se utiliza?

↳ Utiliza un método histórico/originalista

¿Con qué fundamento?

↳ Que la conclusión expuesta se adecua a las conocidas reglas de interpretación de

esta Corte según las cuales es propio de la tarea judicial indagar sobre el espíritu de las

leyes más que guiarse por el rigor de las palabras con que ellas están concebidas,

procurando que la norma armonice con el ordenamiento jurídico restante y los principios

y garantías de la Constitución Nacional y evitando que su aplicación a un caso concreto

deriva en agraviantes desigualdades entre situaciones personales sustancialmente

idénticas.

Bat, Rufin

↳

Si se interpreta la ley 24.390 no hay referencias expresas para que haya una

exclusión para aplicarla en el caso y lleva a que el poder judicial no pueda suplir al

legislador

Y también que el poder judicial tiene competencia para decidir si una norma es

constitucional o no pero no la tiene para decidir sobre la necesidad de aplicar una ley o

conveniencia de su dictado

Riz

↳

¿Qué resuelve?

Declarar inconstitucionalidad…

↳¿En virtud de que artículo?

114 CN

↳¿Con qué fundamento?

Se viola …

↳¿Con qué efecto?

Hacia el futuro - un efecto derogatorio de la ley

Restablece para esos mecanismos la ley que estaba antes

↳¿Qué método de interpretación se utiliza?¿Con qué fundamento?

↳C16 métodos: literal, teleológico, de la voluntad del legislador y del contexto

↳C20 método teológico -El segundo párrafo del artículo 114 debe interpretarse como

parte de un sistema que tiende, en palabras del Preámbulo, a afianzar la justicia y

asegurar los beneficios de la libertad.

↳C26 método histórico - “.. a lo largo de la historia política..”

El ámbito subjetivo

El artículo 4 del CCyCN establece que “Las leyes son obligatorias para todos los que

habitan el territorio de la República, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales”

Criterio subjetivo: Porque son obligatorias

para todos los que habitan el territorio

Criterio objetivo: Porque no se distingue

entre leyes supletorias o imperativas

CO

Artículos 4 y 5 del CCyCN, las leyes son obligatorias para todos los que habitan el

territorio argentino, y rigen luego de su publicación oficial. Luego de esa publicación, esta

ley se presume conocida por todos. En consonancia con ese efecto, el artículo 8 del

mismo código dispone que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su

cumplimiento.

La vigencia de la ley

❖ Las leyes rigen después del octavo día de vigencia de su publicación oficial o desde el

día que ellas determinen. Una ley puede determinar su propio inicio/vigencia.

❖ La importancia de la publicación oficial de las leyes radica en que hace que sean

conocidas, lo cual es imprescindible para que la ciudadanía pueda aplicar las en todo el

territorio nacional y exigirles su cumplimiento. Con su publicación la ley adquiere eficacia.

(CCYCN aclara que la publicación debe ser oficial generalmente en el boletín oficial

❖ Nadie puede decir que no conoce la ley porque no leyó la publicación, ya que la

obligatoriedad es independiente, se funda en la norma de reconocimiento y no en la

publicidad.

LO

↳

Infringió la Resolución N° 124/72 del Ministerio de Comercio que, a la fecha de

comprobarse la supuesta infracción, no había sido publicada en el Boletín Oficial de la

República Argentina, pero sí se había dado a conocer mediante los medios de prensa

↳ Ley 16.504, al modificar el art. 2° del Código Civil, establece concretamente que la

publicación de las leyes debía ser oficial.

Munal de Mde Mnila d Batu

↳

Los derechos de publicidad y propaganda son tributos exigidos por los municipios

cuando se realiza una propaganda o una publicidad gráfica o escrita en la vía pública con

fines lucrativos o comerciales

↳ Arcor SAIC y Molinos Río de La Plata SA oponen -la defensa de inhabilidad de título

con fundamento en que las obligaciones que se les reclamaban eran inexigibles por falta

de publicación de la ordenanza fiscal e impositiva municipal

Láres Pec, Vil

↳ Artículo 5° del CCYCN. de la Nación establece que las leyes rigen después del octavo

día de su publicación oficial o desde el día que ellas determine

↳ La ley contiene normas de carácter adjetivo deben ser aplicadas en forma inmediata,

aun cuando el derecho sustantivo hubiere nacido en fecha anterior

↳ La Ley 27.348 no determinó la fecha de su entrada en vigencia, por lo que en virtud

de la norma legal precitada rige desde el 05/03/2017

El modo de contar los intervalos en derecho

↳Art 6 CCYCN → “El modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente: día

es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a

contar de uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al

siguiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes

del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el

plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora veinticuatro del día del

vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos,

y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a

contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe

empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo

se efectúe de otro modo”.

MA

↳

Que el segundo párrafo del art. 19 de la ley del impuesto a las ganancias establece

que “cuando en un año se sufriera una pérdida, ésta podrá deducirse de las ganancias

gravadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes. Transcurridos cinco (5)

años después de aquel en que se produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna

del quebranto que aún reste, en ejercicios sucesivos”.

↳ El art. 25 del Código Civil, según el cual los plazos de mes o meses, de año o años,

terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su

fecha. Así, un plazo que comienza el 15 de un mes, terminará el 15 del mes

correspondiente...”

Alar odo

↳ El artículo 15 estipula la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra la

sentencia definitiva dentro de las 48 horas de notificada la resolución impugnada

↳ El Art 43 que constituye una garantía para la defensa de los derechos reconocidos en

el texto constitucional, los tratados internacionales y, en general, las leyes que pudieran

verse afectadas en forma actual o inminente por cualquier acto u omisión de autoridades

publicas o particulares manifestantemente ilegales o arbitrarias

↳ Art. 6° CCyCN dispuso: “Modo de contar los intervalos del derecho…El cómputo civil

de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no

laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda

ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las

partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo”

↳ La cuestión que originó el amparo en el sub judice no es de derecho civil sino de

derecho tributario y que remite al ejercicio del poder sancionador de la administración

Vig

↳ Art 251 de la Ley 19.550 establece que “Toda resolución de la asamblea adoptada en

violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los

accionistas que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por los

ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada”,

Este documento contiene más páginas...

Descargar Completo

Resumen 1er y 2do Parcial Derecho Privado-1.pdf

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.