Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados

1

Michael Mann*

Este ensayo trata de especificar los orígenes, mecanismos y resultados del poder

autónomo que posee el Estado en relación a las principales agrupaciones de poder de la

«sociedad civil». El argumento se expone de forma general, pero deriva de mi Sources

of social power

2

, un gran proyecto de investigación empírica en curso sobre el

desarrollo del poder en las sociedades humanas. Por ahora, mis generalizaciones son

más audaces en materia de sociedades agrarias; en lo que toca a las sociedades

industriales, seré más vacilante. Defino el Estado y busco después las implicaciones de

dicha definición. Discuto dos partes esenciales de la definición, centralización y

territorialidad, en relación con dos tipos de poder estatal, denominados aquí poder

despótico e infraestructural. Defiendo que la autonomía estatal, en las dos formas

despótica e infraestructural, procede principalmente de la específica capacidad del

Estado de proporcionar una forma de organización territorialmente centralizada.

Hoy día no hay necesidad de reconsiderar que la mayoría de las teorías generales del

Estado han estado erradas porque han sido reduccionistas. Han reducido el Estado a las

estructuras preexistentes de la sociedad civil. Esto es claramente cierto de las

tradiciones marxista, liberal y funcionalista de la teoría del Estado, cada una de las

cuales ha contemplado el Estado predominantemente como un espacio, una arena, en la

que las luchas de clases, grupos de interés e individuos se expresan e institucionalizan, y

— en las versiones funcionalistas — en la que la voluntad general (o, por usar términos

más modernos, los valores esenciales o el consenso normativo) se expresa y cumple.

Aunque tales teorías discrepan en muchas cosas, se unen para negar poder autónomo

significativo al Estado. Pero pese a la existencia de excelentes críticas a dicho

reduccionismo

3

y pese a la autocrítica implícita en el constante uso del término

http://www.relacionesinternacionales.info

1

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

«autonomía relativa» por marxistas recientes

4

, ha seguido aún habiendo una curiosa

resistencia a analizar esta autonomía.

Un obstáculo importante ha sido de carácter político. La principal teoría

alternativa que parece defender la autonomía estatal ha sido asociada con una política

bastante poco atractiva. Me refiero a la tradición militarista de teoría del Estado encar-

nada alrededor de principios de siglo en la obra de escritores predominantemente de

habla germánica como Gumplowicz

5

, Ratzenhofer y Schmitt. Ellos concebían el Estado

como fuerza física, y como ésta era el primer motor de la sociedad, el Estado militarista

era así superior a las estructuras económicas e ideológicas identificadas por las teorías

reduccionistas. Pero los méritos científicos de estas teorías fueron rápidamente aho-

gados por sus asociaciones políticas: con el socialdarwinismo, el racismo, la

glorificación del poder del Estado, y después el fascismo. El (profundamente irónico)

resultado final fue que la teoría militarista fue derrotada en el campo de batalla por las

fuerzas combinadas de Rusia (marxista) y los (liberal democráticos y funcionalistas)

aliados occidentales. Poco hemos oído directamente de ella desde entonces. Pero su

influencia indirecta se ha dejado sentir, especialmente en los últimos tiempos, a través

de la obra de «alemanes buenos» como Weber, Hintze

6

, Rüstow

7

y el anarquista

Oppenheimer

8

, influidos todos ellos en uno u otro grado por la tradición militarista

alemana, y cuyos principales trabajos han sido ya traducidos al inglés.

No estoy abogando por un retorno a esta tradición alternativa, ni siquiera a su

nivel científico. Pues cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que

normalmente es también reduccionista. El Estado no es aún nada en sí mismo: es sim-

plemente la encarnación de la fuerza física en la sociedad. El Estado no es una arena

donde se resuelven asuntos internos económico/ideológicos, más bien es una arena en la

que la fuerza militar es interiormente, y sobre todo internacionalmente, movilizada.

http://www.relacionesinternacionales.info

2

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

Ambos tipos de teoría tienen mérito, pero ambos son parciales. ¿Qué ocurriría si

los pusiéramos juntos en una sola teoría? Que armaríamos una teoría esencialmente dual

del Estado. Ésta identificaría dos dimensiones: el aspecto interior económico/ideológico

del Estado y el aspecto militar internacional de los Estados. En el actual ambiente de

sociología comparativa, dominado por un weberianismo marxistizado, el análisis de lo

interior se centraría probablemente en las relaciones de clase. Y como los Estados

estarían ahora respondiendo a dos tipos de grupos de presión e interés, se crearía un

cierto «espacio» en el que la élite del Estado podría maniobrar, oponer las clases contra

las facciones bélicas y otros Estados, y así marcar un área y un grado de autonomía de

poder para sí mismo. Unir los dos tipos de teoría nos proporcionaría un cuadro

rudimentario de la autonomía estatal.

Éste es precisamente el punto al que ha llegado la mejor teoría del Estado.

Queda ejemplificado por el excelente States and social revolutions de Theda Skocpol.

Skocpol se inspira en Marx y Weber más o menos en iguales cantidades. Cita con

entusiasmo la visión bidimensional de Otto Hintze de los determinantes de la

organización estatal, «primero, la estructura de las clases sociales y, segundo, la

ordenación exterior de los Estados, su posición relativa mutua, y su posición general en

el mundo», y entonces desarrolla la segunda en términos de relaciones militares. Estos

dos «grupos básicos de tareas» son realizados por «un conjunto de organizaciones

administrativas, policiales y militares dirigidas, y más o menos bien coordinadas, por

una autoridad ejecutiva» que extraen recursos de la sociedad. Estas organizaciones

administrativas y coactivas apoyadas en recursos son «la base del poder estatal como

tal». Este poder puede entonces ser usado con un grado de autonomía bien contra la

clase dominante, o contra las facciones interiores pacíficas o beligerantes, y contra

Estados extranjeros

9

. En la obra de Charles Tilly subyace un enfoque muy parecido

10

. Y

Anthony Giddens ha argumentado de forma similar

11

.

http://www.relacionesinternacionales.info

3

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

No deseo abandonar este modelo «bidimensional» del Estado, pues yo también

he aportado un detallado análisis de las finanzas estatales inglesas en el período 1130-

1815 partiendo de él. Todos estos trabajos superan el reduccionismo. Podemos de-

sarrollar sus ideas bastante más, y así penetrar en el corazón de la autonomía del Estado,

su naturaleza, grado y consecuencias. Pero para hacer esto debemos efectuar una ruptura

mucho más radical, aunque en cierto sentido peculiar y paradójica, con el

reduccionismo. Defenderé en este artículo que el Estado es mera y esencialmente una

arena, un espacio y que no obstante ésta es la fuente misma de su autonomía.

DEFINIENDO EL ESTADO

El Estado es sin duda un concepto confuso. El principal problema es que la mayoría de

las definiciones contienen dos niveles diferentes de análisis, el «funcional» y el

«institucional». Esto es, el Estado puede ser definido en términos de lo que parece,

institucionalmente, o de lo que hace, sus funciones. Lo que predomina es una visión

mixta, pero en buena medida institucional, propuesta por Weber. En ella el Estado

contiene cuatro elementos principales, que son:

1. Un conjunto diferenciado de instituciones y personal.

2. Centralización en el sentido de que las relaciones políticas irradian del centro a

la superficie.

3. Un área territorialmente demarcada sobre la que actúa.

4. Un monopolio de dominación coactiva autoritaria, apoyada en un monopolio de

los medios de violencia física

12

.

Dejando aparte la última frase, que tiende a equiparar el Estado con la fuerza

militar (véase infra), seguiré esta definición. Sigue teniendo algo de cajón de sastre.

Contiene un elemento predominantemente institucional: los Estados pueden ser

reconocidos por la ubicación central de sus instituciones diferenciadas. No obstante

http://www.relacionesinternacionales.info

4

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

contiene también un elemento «funcional»: la esencia de las funciones estatales es un

monopolio de la dominación coactiva. Sin embargo, mi principal interés reside en esas

instituciones centralizadas generalmente llamadas «Estados», y en los poderes del

personal que los sostiene, denominado generalmente en sus niveles más altos «élite

estatal». La pregunta central para nosotros aquí es, entonces, ¿cuál es la naturaleza del

poder que poseen los Estados y las élites estatales? Para contestar compararé las élites

estatales con agrupaciones de poder cuya base reside fuera del Estado, en la «sociedad

civil». En línea con el modelo de poder subyacente a mi obra, divido éstos en tres:

grupos ideológicos, económicos y militares. Por tanto, ¿qué poder tienen las élites

estatales frente al poder de los movimientos ideológicos, las clases económicas y las éli-

tes militares?

Dos significados del poder del Estado

¿Qué queremos decir con «el poder del Estado»? Tan pronto como empezamos a pensar

en esta frase tópica, encontramos dos sentidos diferentes en los que los Estados y sus

élites pueden ser considerados poderosos. Debemos discernirlos. El primer sentido atañe

a lo que podemos denominar el poder despótico de la élite estatal, el abanico de

acciones que la élite tiene facultad de emprender sin negociación rutinaria, institucional,

con grupos de la sociedad civil. Las variaciones históricas en dichos poderes han sido

tan inmensas que podemos fácilmente dejar de lado el espinoso problema de cómo los

medimos concretamente. Los poderes despóticos de muchos Estados históricos han sido

virtualmente ilimitados. El emperador chino, como Hijo del Sol, «poseía» toda China y

podía hacer lo que quisiera con cualquier individuo o grupo dentro de sus dominios. El

emperador romano, sólo un dios menor, adquirió poderes que también eran en principio

ilimitados fuera de un área restringida de asuntos nominalmente controlados por el

Senado. Algunos monarcas de la Europa de la Edad Moderna también reivindicaron

poderes absolutos, de origen divino (aunque no fueran ellos mismos de origen divino).

La contemporánea élite soviética estatal/de partido, como «depositaria» de los intereses

http://www.relacionesinternacionales.info

5

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

de las masas, también posee abundante poder despótico (aunque a veces estrictamente

inconstitucional). Un inmenso poder despótico puede ser «calibrado» de forma muy

elocuente en la capacidad de todas esas Reinas de Corazones de gritar «que le corten la

cabeza» y ver satisfecho su capricho sin más dificultad, con tal de que la persona se

encuentre a mano

A

. El poder despótico es también normalmente lo que se entiende en la

literatura por «autonomía del poden».

Pero hay otro sentido con el que la gente habla de «el poder del Estado»,

especialmente en las democracias capitalistas de hoy. Podemos denominado poder

infraestructural, la capacidad del Estado para penetrar realmente la sociedad civil, y

poner en ejecución logísticamente las decisiones políticas por todo el país. Ésta era

comparativamente débil en las sociedades históricas recién mencionadas: una vez que te

hallabas fuera de la vista de la Reina de Corazones, ésta tenía dificultad en alcanzarte.

Pero está fuertemente desarrollada en todas las sociedades industriales. Cuando hoy la

gente en Occidente se queja del creciente poder del Estado, no pueden referirse

sensatamente a los poderes despóticos de la élite estatal misma, pues si acaso, éstos

siguen aún disminuyendo. Al fin y al cabo, sólo hace cuarenta años desde que se

estableció plenamente el sufragio universal en varios de los Estados capitalistas

avanzados, y los derechos políticos básicos de grupos como las minorías étnicas y las

mujeres están aún aumentando. Pero la queja está más justamente elevada contra las

intrusiones infraestructurales del Estado. Estos poderes son ahora inmensos. El Estado

puede evaluar y gravar nuestros salarios y riqueza en su origen, sin nuestro

consentimiento o el de nuestros vecinos o parientes (algo que los Estados anteriores a

1850 nunca fueron capaces de hacer); almacena y puede obtener de forma inmediata

una ingente cantidad de información sobre todos nosotros; puede imponer sus deseos en

un solo día casi por todo su dominio; su influencia en la economía general es enorme;

incluso proporciona directamente la subsistencia de casi todos nosotros (en

funcionariado, en pensiones, en ayudas familiares, etc.). El Estado penetra la vida diaria

http://www.relacionesinternacionales.info

6

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

más de lo que hizo cualquier Estado histórico. Su poder infraestructural se ha

incrementado enormemente. Si existiera una Reina de Corazones, todos nos

empequeñeceríamos ante ella: de Alaska a Florida, de las Shetland a Cornwall no hay

lugar para esconderse del alcance infraestructural del Estado moderno.

Pero, ¿quién controla estos Estados? Sin prejuzgar enteramente un asunto

complejo, la respuesta en las democracias capitalistas es menos probable que sea «una

élite estatal autónoma» que en la mayoría de las sociedades históricas. En estos países,

la mayor parte del liderazgo político formal es designable y revocable. Considere uno

como auténtica la democracia o no, pocos negarían que los políticos están en gran

medida controlados por grupos exteriores de la sociedad civil (bien por sus

financiadores o sus electores) tanto como por la ley. El presidente Nixon o M. Chaban-

Delmas pueden no haber pagado impuestos; los líderes políticos pueden amasar fortunas

subrepticiamente, infringir las libertades civiles de sus oponentes, y aferrarse al poder

por medios astutamente antidemocráticos. Pero no expropian o matan a sus enemigos

descaradamente, ni se atreven a modificar tradiciones legales que mantienen el dominio

constitucional, la propiedad privada o las libertades individuales. En las inusuales

ocasiones en que esto ocurre, lo llamamos coup o revolución, un trastocamiento de las

normas. Si pasamos de los políticos electos a los burócratas permanentes seguimos sin

verles ejercitar un poder autónomo significativo sobre la sociedad civil. Tal vez debería

medir esto, pues las decisiones secretas de políticos y burócratas penetran nuestra vida

cotidiana de forma a menudo exasperante, decidiendo que no somos aptos para este o

aquel beneficio, incluyendo, para algunas personas, la ciudadanía misma. Pero su poder

de modificar las reglas fundamentales y de dar la vuelta a la distribución del poder

dentro de la sociedad civil es débil sin el respaldo de un movimiento social de

dimensiones formidables.

http://www.relacionesinternacionales.info

7

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

De esta forma, los Estados en las democracias capitalistas son en un sentido

débiles y en otro fuertes. Son «despóticamente débiles» pero «infraestructuralmente

fuertes». Distingamos claramente estos dos tipos de poder del Estado. El primer sentido

denota poder por la élite del Estado misma sobre la sociedad civil. La segunda denota el

poder del Estado de penetrar y coordinar centralmente las actividades de la sociedad

civil a través de su propia infraestructura. El segundo tipo de poder permite aún la

posibilidad de que el mismo Estado sea un mero instrumento de fuerzas dentro de la

sociedad civil, por ejemplo, que carece de poder despótico. Ambas son dimensiones

analíticamente autónomas del poder. En la práctica, por supuesto, puede existir una

relación entre ellas. Por ejemplo, cuanto más grande es el poder infraestructural del

Estado, más grande es el volumen de dominación coactiva y, por tanto, mayor es la

posibilidad de poder despótico sobre individuos y tal vez sobre grupos minoritarios

marginales. Todos los Estados poderosos infraestructuralmente, incluyendo las

democracias capitalistas, son fuertes en relación con los individuos y con los grupos

más débiles en la sociedad civil, pero los Estados capitalistas democráticos son débiles

en relación con los grupos dominantes, al menos en comparación con la mayoría de los

Estados históricos.

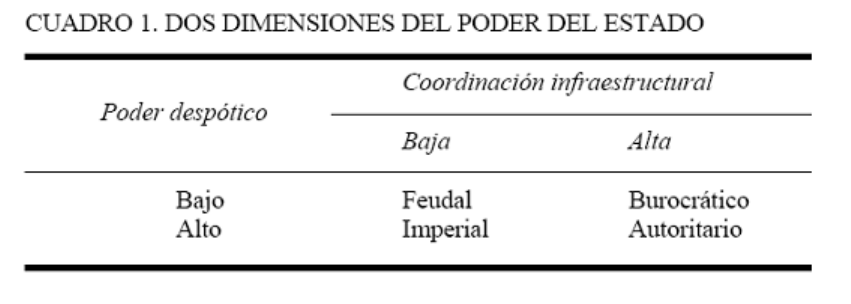

De estas dos dimensiones independientes del poder del Estado podemos derivar

los cuatro tipos ideales que se muestran en el cuadro 1.

http://www.relacionesinternacionales.info

8

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

El Estado feudal es el más débil, pues tiene ambos poderes despótico e

infraestructural bajos. El Estado medieval europeo se aproximó a este tipo ideal,

gobernando principalmente de forma indirecta, a través de una infraestructura libre y

contractualmente establecida y controlada por los principales e independientes

magnates, clérigos y ciudades. El Estado imperial posee sus propios agentes de

gobierno, pero tiene sólo capacidad limitada para penetrar y coordinar la sociedad civil

sin la ayuda de otros grupos de poder. Corresponde al término de Estado patrimonial

usado por autores como Weber

13

y Bendix

14

. Estados antiguos como el acadio, el

egipcio, el asirio, el persa y el romano se aproximaron a este tipo. Dudaba acerca del

término Estado burocrático, por sus connotaciones negativas. Pero una burocracia tiene

una alta capacidad organizativa, aunque no puede establecer sus fines propios; y el Esta-

do burocrático está controlado por otros grupos de la sociedad civil, pero sus decisiones,

una vez adoptadas, son aplicables a través de la infraestructura estatal. Las democracias

capitalistas contemporáneas se aproximan a este tipo, como también el Estado futuro

deseado por la mayoría de los radicales y socialistas. El autoritario está pensado para

sugerir una forma más institucionalizada de despotismo, en la que los grupos de poder

en competencia no pueden evitar el alcance infraestructural del Estado, ni están

estructuralmente separados del Estado (como sí lo están en el tipo burocrático). Todo

poder social significativo debe proceder a través de la estructura de gobierno autoritario

del Estado. Es, por tanto, elevado en ambas dimensiones, pues tiene un alto poder

despótico sobre la sociedad civil y es capaz de aplicar éste infraestructuralmente. De

forma diferente, la Alemania nazi y la Unión Soviética tienden a este tipo. Pero posi-

blemente compensaron cierta pérdida de penetración infraestructural con un alto poder

despótico (por lo que no consiguieron un grado tan alto de movilización social durante

la Segunda Guerra Mundial como la «despóticamente débil» pero participativa Gran

Bretaña). No pretende esto negar que tales Estados contengan grupos de intereses en

competencia que pueden poseer bases diferentes en la «sociedad civil». Más bien, en un

Estado autoritario el poder se transmite a través de sus órdenes y así dichos grupos

http://www.relacionesinternacionales.info

9

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

compiten por el control directo del Estado. Es distinto en las democracias capitalistas

donde el poder de la clase capitalista, por ejemplo, permea toda la sociedad, y los

Estados generalmente aceptan las reglas y la racionalidad de la economía capitalista que

los rodea.

Éstos son tipos ideales. Pero mi elección de ejemplos históricos reales que se

aproximan más o menos a ellos revela dos grandes tendencias que son suficientemente

claras aunque merecen una explicación. Primera, ha tenido lugar un crecimiento

histórico a largo plazo en el poder infraestructural del Estado, aparentemente con un

impulso tremendo por parte de las sociedades industriales, pero también perceptible

dentro de las sociedades preindustriales e industriales tomadas por separado. Segunda,

dentro de cada época histórica han tenido lugar, sin embargo, enormes variaciones en

los poderes despóticos. No ha existido una tendencia general de desarrollo en los

poderes despóticos: Estados no despóticos existieron en Mesopotamia a fines del cuarto

milenio a.C. (la «primitiva democracia» de las ciudades-Estado tempranas), en Fenicia,

Grecia y Roma en el primer milenio a.C., en las repúblicas y ciudades-Estado me-

dievales, y en el mundo moderno por igual. La historia del despotismo ha sido de

oscilación, no de desarrollo. ¿Por qué tan amplias divergencias en una dimensión, pero

una tendencia al desarrollo en la otra?

El desarrollo del poder infraestructural del Estado

El crecimiento del poder infraestructural del Estado es único en la logística del control

político. No voy a enumerar aquí sus principales fases históricas. En cambio, daré

ejemplos de algunas tecnologías logísticas que han ayudado a la penetración efectiva del

Estado en la vida social, cada una de las cuales ha tenido un largo desarrollo histórico.

1. Una división del trabajo entre las principales actividades del Estado que éste

coordina centralmente. Un microcosmos de esto puede encontrarse en los

http://www.relacionesinternacionales.info

10

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

campos de batalla de la historia donde una división administrativa coordinada

entre infantería, caballería y artillería, normalmente organizadas por el Estado,

derrotarían fuerzas en las que estas actividades estuvieran mezcladas, al menos

en la guerra de «alta intensidad».

2. La alfabetización, la capacidad de estabilización de transmisión de mensajes a

través de los territorios estatales por sus agentes, y la capacidad de codificación

y archivo de responsabilidades legales. Giddens

15

enfatiza el aspecto de «alma-

cenaje» del poder estatal.

3. Establecimiento de pesas, medidas y moneda, permitiendo el intercambio de

mercancías bajo una garantía última de valor por el Estado.

4. Velocidad de comunicación de mensajes y de transporte de personas y recursos a

través de mejoras en vías, barcos, telégrafo, etc.

Los Estados que han sido capaces de usar formas altamente desarrolladas en

términos relativos han tenido mayor capacidad de penetración infraestructural. Así se

entiende el hecho de que la historia haya visto un proceso secular de avances

infraestructurales.

Sin embargo, ninguna de estas técnicas es específica del Estado. Son parte del

desarrollo social general, parte del crecimiento de las capacidades en aumento de los

seres humanos para la movilización social colectiva de los recursos. Las sociedades en

general, no sólo sus Estados, han aumentado sus poderes. De esta forma, ninguna de

estas técnicas modifica necesariamente la relación entre un Estado y su sociedad civil; y

ninguna está necesariamente promovida bien por el Estado o la sociedad civil.

Así el poder del Estado (en ambos sentidos) no deriva de técnicas o medios de

poder peculiares a él. Las variadas técnicas de poder son de tres tipos principales:

militares, económicas e ideológicas. Son propias de todas las relaciones sociales. El Es-

http://www.relacionesinternacionales.info

11

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

tado hace uso de todas ellas, sin añadir ningún cuarto medio propio de él mismo. Esto

ha hecho más plausibles las teorías reduccionistas porque el Estado parece ser

dependiente de recursos que se encuentran también de forma más general en la sociedad

civil. Si son erróneas, no es porque el Estado manipule medios de poder negados a otros

grupos. El Estado no es autónomo en este sentido.

En realidad, el hecho de que los medios usados sean esencialmente también los

medios usados en todas las relaciones sociales asegura que los Estados raras veces se

separen mucho de sus sociedades civiles. Examinemos qué ocurre cuando un Estado

promociona un aumento de poderes logísticos. Un ejemplo característico, aunque de

lento ritmo, es la alfabetización.

Las primeras etapas de la alfabetización en Mesopotamia, y probablemente

también en los otros principales casos de la emergencia de la civilización, tuvieron lugar

en el seno del Estado. En este sentido, el Estado estaba en gran parte codificando y

estabilizando dos tipos de normas emergentes, derechos de propiedad «privada» y

derechos y deberes comunitarios. Los primeros pictogramas y logogramas hicieron que

los escribas de los templos-almacenes de las ciudades-Estado pudieran mejorar sus

sistemas de contabilidad, e indicar de manera más indeleble quién poseía qué y quién

debía qué a la comunidad. Solidificó las relaciones que se difundían a través de los

territorios circundantes y las centró más en torno a él. La escritura fue entonces

simplificada en la letra cuneiforme silábica básicamente aún en el interior de la

burocracia estatal, realizando las mismas funciones duales. La escritura fue una parte

importante del crecimiento de los primeros Estados imperiales, esto es, del acadio y de

los Imperios posteriores de los milenios tercero y segundo a.C. La alfabetización estuvo

restringida a la burocracia, estabilizó sus sistemas de justicia y comunicaciones y de esta

forma proporcionó apoyo infraestructural al despotismo estatal, aunque en apariencia

con cierto tipo de alianza con una clase económica propietaria.

http://www.relacionesinternacionales.info

12

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

Sin embargo, la utilidad general de la alfabetización fue entonces reconocida por

grupos de la sociedad civil. A la altura de la época en que se generalizaron las siguientes

simplificaciones, la escritura alfabética y el pergamino (alrededor del principio del

primer milenio a.C.), la dominación del Estado había terminado. Los principales

promotores no eran ya Estados despóticos sino grupos descentralizados de campesinos

mercaderes, sacerdotes de aldea y comerciantes organizados en laxas federaciones de

pequeñas ciudades o tribus-Estados (como los arameos, los fenicios y los griegos).

Desde entonces, el poder de tales grupos, normalmente con Estados no despóticos,

rivalizó con el de los Imperios despóticos. Lo que había comenzado reforzando el

despotismo terminó socavándolo cuando las técnicas se extendieron más allá de los

confines del Estado. El Estado no podía tener bajo control sus propias invenciones lo-

gísticas. Y éste es en general el caso de todas estas invenciones, cualquiera que sea el

período que consideremos. En nuestro tiempo tenemos ejemplos como las

«estadísticas»: cosas que en origen corresponden al Estado, posteriormente son un

método útil de recogida de información para cualquier organización de poder,

especialmente las grandes corporaciones capitalistas.

Sin embargo, tampoco es difícil de encontrar ejemplos contrarios, en que los

Estados se apropian técnicas infraestructurales promovidas por grupos de la sociedad

civil. El curso de la industrialización ha visto varios de estos ejemplos, culminando en la

Unión Soviética cuyos sistemas de comunicaciones, vigilancia y contabilidad estatales

son similares a los promovidos por las empresas capitalistas (con sus Estados como

socios) en el Oeste. En este caso lo que comenzó en la sociedad civil, continuó en el

despotismo estatal. Las técnicas infraestructurales se difunden hacia fuera de las

organizaciones de poder particulares que las han inventado.

http://www.relacionesinternacionales.info

13

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

Surgen dos conclusiones. Primera, en toda la historia del desarrollo de la

infraestructura del poder no existe virtualmente técnica alguna que pertenezca por

necesidad al Estado, o a la inversa, a la sociedad civil. Segunda, existe cierto tipo de

oscilación entre el papel de las dos en el desarrollo social. Más tarde espero mostrar que

no se trata simplemente de oscilación, sino de una dialéctica.

La pregunta obvia es: si los poderes infraestructurales son una característica

general a la sociedad, ¿en qué circunstancia son apropiados por el Estado? ¿Cómo

adquiere el Estado en ciertas circunstancias, pero no en otras, poderes despóticos?

¿Cuáles son los orígenes del poder autónomo del Estado? Mi respuesta viene en tres

etapas, que afectan a la necesidad del Estado, su multiplicidad de funciones y su

centralización territorializada. Las dos primeras han sido identificadas a menudo en la

reciente teoría, la tercera es, creo, novedosa.

ORÍGENES DEL PODER DEL ESTADO

La necesidad del Estado

Las únicas sociedades sin Estados han sido primitivas. No hay sociedades civilizadas

complejas sin algún centro de autoridad dominadora coactiva, por limitado que sea su

campo de acción. Si observamos los débiles ejemplos feudales encontramos que incluso

ellos tienden a proceder de una historia de mayor centralidad estatal cuyas normas

perviven para reforzar los nuevos Estados débiles. Los Estados feudales tienden a

emerger bien como un freno a la desintegración mayor de un Estado superior antes

unificado (como en China y Japón) o como una división de los despojos entre los

victoriosos, y obviamente unidos, conquistadores, tras la conquista

16

. El feudalismo

europeo occidental encarna estas dos historias, aunque con variadas mezclas en distintas

regiones. Las leyes de los Estados feudales en Europa fueron reforzadas por reglas

procedentes del derecho romano (sobre todo leyes de la propiedad), códigos cristianos

http://www.relacionesinternacionales.info

14

Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-AEDRI

ISSN 1699 – 3950

de conducta y nociones germánicas de lealtad y honor. Se trata de un vislumbre de un

proceso al que volveré más tarde: una perpetua dialéctica de movimiento entre el Estado

y la sociedad civil.

De esta forma, las sociedades con Estados han tenido un valor de supervivencia

superior al de aquéllas sin Estado. No tenemos ejemplos de sociedades sin Estado

perdurables a partir de un primitivo nivel de desarrollo, y sí muchos de sociedades con

Estados absorbiendo a aquéllas o eliminándolas. Allí donde sociedades sin Estado

conquistan otras con Estado, bien desarrollan ellas mismas un Estado, o provocan el

retroceso social en la sociedad conquistada. Hay buenas razones sociológicas para esto.

Sólo existen tres bases alternativas al orden: la fuerza, el intercambio y la costumbre, y

ninguna de ellas es suficiente a largo plazo. Llegado cierto punto surgen nuevas exi-

gencias para las que la costumbre se hace inadecuada; llegado cierto punto negociar

sobre todas las cosas en relaciones de intercambio se torna ineficaz y desintegrador;

mientras que la fuerza por sí sola, como resaltó Parsons, pronto «se desinflará». A largo

plazo las reglas, normalmente dadas por descontado, pero aplicables, son necesarias

para vincular a extraños o semiextraños. No es imprescindible que estas reglas sean

aplicadas por un único Estado monopolista. De hecho, aunque el ejemplo feudal es

extremo, la mayoría de los Estados coexiste en una civilización multiestatal que también

aporta ciertas reglas de conducta normativas. Sin embargo, la mayoría de las sociedades

parecen haber requerido que algunas reglas, en particular las relevantes para la

protección de la vida y la propiedad, sean impuestas de forma monopolística, y éste ha

sido el territorio del Estado.

De esta necesidad deriva en última instancia el poder autónomo del Estado. Las

actividades del personal estatal son necesarias a la sociedad en conjunto y/o a los

diversos grupos que se benefician de la estructura de reglas existente que el Estado

aplica. De esta funcionalidad deriva la posibilidad de la explotación, un resorte para la

http://www.relacionesinternacionales.info

15

Este documento contiene más páginas...

Descargar Completo

Weber.pdf

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.