LOS ORÍGENES DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL

La Unión Cívica Radical fue fundada el 26 de junio de 1981 por Leandro N. Alem.

Gobernó varias veces el país, con las presidencias de Hipólito Yrigoyen, Marcelo

T. de Alvear, Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.

Inicios

En 1889 el país estaba convulsionado. Una grave crisis económica se ha

prolongado por años causando la brusca casa de los salarios, desocupación y

una cantidad de huelgas nunca vista. La presidencia del General Julio Argentino

Roca (1886-1886) fue sucedida por la de su sobrino, Miguel Juárez Celman, cuyo

gobierno se caracterizó por las denuncias de corrupción y autoritarismo.

El 1 de septiembre de 1889 un grupo de jóvenes convoca a una gran reunión en

el Jardín Florida de la ciudad de Buenos Aires, donde se constituye la Unión

Cívica de la Juventud, con el fin de agrupar el amplio espectro de opositores al

régimen de Juárez Celman, sostenido por el partido oficialista, el Partido

Autonomista Nacional.

Poco después, el 13 de abril de 1890, el movimiento se consolida en un gran

acto en el Frontón de Buenos Aires donde se constituye como partido político la

Unión Cívica dirigida por líderes de distintas tendencias como José Manuel

Estrada, Pedro Goyena, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, el influyente

ex presidente Bartolomé Mitre, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, y otros más.

El presidente de la Unción Cívica en ese momento fue Leandro N. Alem.

En ese mismo año, simpatizantes de la Unión Cívica, liderados por Alem y Mitre,

protagonizan el 26 de julio la llamada Revolución del Parque o Revolución del

90, un movimiento armado que provoca la caída del presidente Juárez Celman

quien es obligado a renunciar, asumiendo el vicepresidente Carlos Pellegrini.

La Unión Cívica se organizó en todo el país y consagró una fórmula para las

elecciones presidenciales de 1891: Bartolomé Mitre – Bernardo de Irigoyen. Sin

embargo, Julio A. Roca, líder indiscutido del Partido Autonomista Nacional,

acuerda una fórmula de “unidad nacional” entre ambos partidos encabezada por

el propio Mitre. Al conocer el acuerdo en abril de ese año, Leandro N. Alem se

opone enfáticamente, lo que desencadena en la ruptura de la unión Cívica y el

posterior retiro de la candidatura de Mitre.

El 26 de junio de 1891 los seguidores de Leandro N. Alem constituyen finalmente

la Unión Cívica Radical. Y mientras tanto los seguidores de Mitre formaron la

Unión Cívica Nacional.

La intransigencia armada (1891 – 1905)

En agosto de 1891 la Convención de la Unión Cívica Radical proclamó la fórmula

presidencial: Bernardo de Irigoyen – Juan M. Garro. Pocos días antes de las

elecciones, el 2 de abril de 1892, el presidente Carlos Pellegrini denuncia

falsamente un complot radical para tomar el poder y asesinar a los principales

funcionarios. Inmediatamente, declaró el estado de sitio y detuvo a los

principales líderes radicales, entre ellos, Leandro N. Alem. En esas condiciones,

y sin la participación de la Unión Cívica Radical, se realizan las elecciones el 10

de abril y resulta electo presidente Luis Sáenz Peña.

Una vez liberados los radicales, la UCR comienza a reorganizarse y prepararse

para un levantamiento armado. Al mismo tiempo emerge una fuerte oposición

entre Leandro N. Alem y su sobrino, Hipólito Yrigoyen, que ya controlaba las

fuerzas radicales de la provincia de Buenos Aires y se comenzaba a desconfiar

de las capacidades organizativas de su tío. La UCR aparece dividida entre los

rojos que apoyan a Alem y los líricos que apoyan a Yrigoyen. La forma de dirigir

a sus seguidores era particular, ya que no daba lugar prácticamente a nadie en

las tomas de decisiones, pero hay que destacar entre sus seguidores a un joven

llamado Marcelo T. de Alvear, quien más tarde sería presidente de la Nación.

En julio de 1893 Leandro N. Alem es elegido senador nacional por la provincia

de Buenos Aires. Pocos días después la Unión Cívica Radical incita una gran

insurrección armada a partir del 30 de julio de 1893 y que se extenderá hasta

octubre, cuando el ejército recupera la ciudad de Rosario y detiene a Alem. A

esta sublevación, se la llamará Revolución de 1893. Con la colaboración clave

del radical Aristóbulo del Valle, quien se desempeñaba en el gobierno con las

funciones estratégicas de un primer ministro y las fuerzas armadas bajo su

mando, la UCR estuvo muy cerca de triunfar y tomar el poder. Los ejércitos

radicales, impusieron gobiernos interinos en San Luis, provincia de Buenos

Aires, Tucumán, Corrientes y Santa Fe, y llegaron a designar en Rosario a

Leandro N. Alem como presidente provisional de la República.

Sin embargo, la división interna y graves errores de liderazgo en los momentos

cruciales, permitieron al gobierno reorganizarse y reprimir duramente la

revolución, con el ejército al mando del propio general Roca.

Poco después, y muy afectado por la derrota y la división interna en que se

hallaba la UCR, Leandro N. Alem se suicida el 1 de julio de 1896. Hipólito

Yrigoyen pasa entonces a conducir el partido. Pero las irreconciliables

posiciones, hacen alejar a Lisandro de la Torre, quien funda otro partido, Liga del

Sur (Más tarde Partido Demócrata Progresista). Entonces, Yrigoyen disuelve el

comité radical de la provincia de Buenos Aires, que era la única forma organizada

real del partido. Y al año siguiente, Roca tienta con la gobernación de la provincia

de Buenos Aires a Bernardo de Irigoyen, quien acepta, lo cual fue prácticamente

la disolución del partido y se abstiene de presentar candidatos en las elecciones.

En 1903 Yrigoyen comienza a reorganizar el partido y prepara una nueva

revolución. Consigue el apoyo clave de los universitarios por estar a favor de la

democratización de la institución para permitir el acceso a los hijos de los

inmigrantes, y de los jóvenes oficiales del ejército, quienes luchaban contra la

élite por un mayor rango. En 1905, la revolución fracasa nuevamente, aunque

comenzó a debilitar al gobierno.

El 31 de diciembre de 1909, el Comité Nacional pone presión al gobierno,

absteniéndose de presentarse nuevamente en las elecciones de 1910, debido a

los votos “cantados”, que eran fácilmente manipulables y sobornables, incluso

para concretar fraudes. El nuevo presidente, Roque Saénz Peña, quien asumió

el poder en 1910, presionado y con temor de una nueva insurrección o revolución

armada, envía al Congreso un proyecto de ley estableciendo el voto secreto,

obligatorio y universal. La ley fue sancionada en 1912 y se la conoció como la

Ley Sáenz Peña.

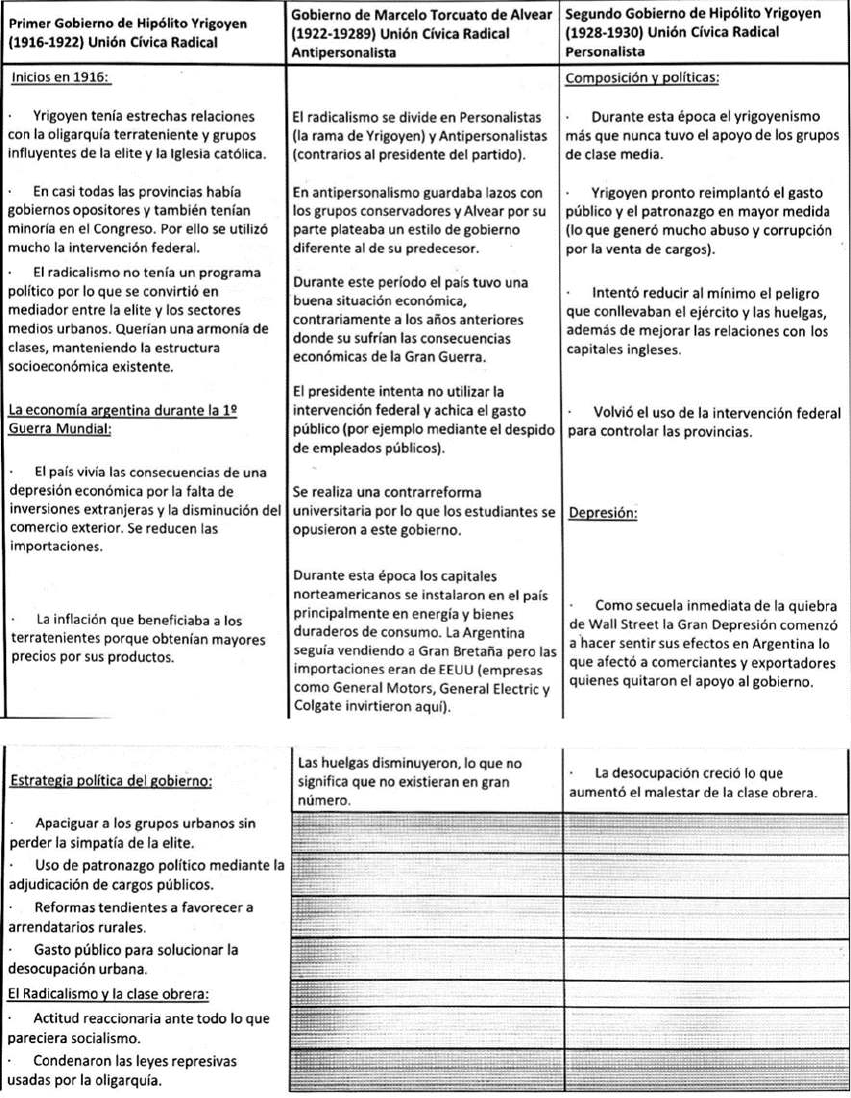

Primer triunfo y gobiernos consecutivos

Ya en 1912 con la nueva ley de voto secreto, la UCR se presenta en las

elecciones obteniendo diputados en las principales provincias. El proceso finaliza

con las elecciones presidenciales de 1916, y los radicales obtienen la victoria por

tres periodos: De 1916 a 1922, con Hipólito Yrigoyen, de 1922 a 1928, con

Marcelo Torcuato de Alvear, y de 1928 a 1930 con Hipólito Yrigoyen.

Efectos de la Ley Sáenz Peña

El triunfo de la UCR provocó un gran cambio en el escenario político y electoral

del momento. Se produjo la disolución de los partidos del sistema político previo

a la Ley, por ejemplo, el Partido Autonomista Nacional desapareció, y la Unión

Cívica Nacional se disolvió por acción propia y sus partidarios se pasaron casi

automáticamente a la Unión Cívica Radical. Además, surgieron nuevos partidos,

como la Concertación Nacional y los Demócratas Progresistas. En la década del

20, se reorganizan el Partido Socialista y el Partido Socialista Independiente.

Como suele suceder, dentro del mismo partido había diferentes corrientes,

produciéndose varias fracturas durante los años de gobierno radical. Se

formaron la Unión Cívica Radical Unificada, representada por el gobernador de

Santa Fe Enrique Mosca. Más tarde, durante el gobierno de Alvear, quienes

diferían del estilo particular de conducción de Yrigoyen, formaron la Unión Cívica

Radical Antipersonalista, los cuales recordaban los preceptos de Alem acerca de

la impersonalidad el partido.

Fin del apogeo radical

La segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen coincide con la Gran Depresión

mundial que también impactó a Argentina con graves consecuencias, sobre todo

con la abrupta caída de las exportaciones de granos y carne. La actividad

económica comienza a paralizarse, y las divisiones internas del partido, el

manejo verticalista de Yrigoyen, y las acusaciones de asesinatos a los

opositores, conllevan a un final previsible. Las elecciones legislativas de 1930

muestran al radicalismo en segundo y tercer lugar en todo el país, incluso en

Buenos Aires, detrás del Socialismo. La debilidad y falta de poder son evidentes

cuando faltaban aún cuatro años de gobierno de Yrigoyen.

La última medida del presidente es la intervención de YPF en los mercados para

manejar el precio del petróleo. Solo un mes después, el general José Félix

Uriburu derroca al gobierno, instalando una serie de Golpes de Estado que se

mantendrán hasta 1983, que interrumpen todos los gobiernos constitucionales,

con excepción de uno, el de Juan Domingo Perón (1945-1951).

El 10 de diciembre de 1983 el pueblo argentino desbordaba las calles. Un nuevo

presidente, electo por el 51.7% de los votos ciudadanos, asumía el cargo

después de siete años sin urnas. El hecho, hoy recordado como una fiesta

democrática, puso fin a la más cruda dictadura que conoció el país. Por eso y

desde ese entonces, cada 10 de diciembre en Argentina celebramos el Día de la

Democracia, la misma fecha que las Naciones Unidas festeja el Día de los

Derechos Humanos.

En este 2020, se cumplen 37 años de aquel nuevo comienzo, de la mano de

Raúl Ricardo Alfonsín. En homenaje a él, y a su legado, recordamos siete

medidas que tomó su gobierno.

1) Juicio a las Juntas:

Uno de sus primeros actos, apenas cinco días después de asumir, fue firmar los

decretos 157/83 y 158/83, en los que se ordenaba el enjuiciamiento a los

miembros de las tres juntas militares que tomaron el poder el 24 de marzo de

1976, y a los dirigentes de las organizaciones armadas ERP y Montoneros. El

mismo 15 de diciembre, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley que

declaraba nula la ley de autoamnistía (Nº22.924) dictada por la dictadura cívico

militar. Una semana después, este se convirtió en la Ley Nº23.040, la primera de

la nueva etapa democrática. El Juicio a las Juntas se desarrolló entre el 22 de

abril y el 14 de agosto de 1985. Dado que el tribunal militar se negaba a enjuiciar

a sus compañeros, se optó por hacerlo en tribunales civiles, lo que representó

un hecho inédito a nivel mundial. En el proceso se trataron 281 casos. El 9 de

diciembre se dictó la sentencia que condenó a Jorge Rafael Videla y Eduardo

Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando

Lambruschini a 8 y a Orlando Ramón Agosti a 4. El juicio a las juntas militares

realizado por un gobierno democrático sigue siendo un hecho sin precedentes,

reconocido en todo el mundo.

2) Creación de la CONADEP

El mismo 15 de diciembre Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la

Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por Ernesto Sábato e

integrada por personalidades como René Favaloro, Marshall Meyer, Magdalena

Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otras. Este organismo tenía

como misión revelar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones a

los derechos humanos para fundar el juicio a las juntas militares. El 20 de

septiembre de 1984 la CONADEP presentó su trabajo, el informe titulado Nunca

Más. La entrega de este material, que recopilaba y probaba cerca de 9.000 casos

de desaparición forzada de personas, al presidente Alfonsín fue presenciada por

70.000 personas.

3) Plan Austral.

En lo relativo a la economía, las recetas neoliberales aplicadas por la dictadura

cívico militar habían complicado gravemente la situación del país. Con la

esperanza de revertir esto, en febrero de 1985 Alfonsín nombró a Juan Vital

Sourrouille como ministro de Economía. Buscaba implementar una política

económica que atacara la inflación. El 14 de junio, Alfonsín y Sourrouille

anunciaron la puesta en marcha del Plan Austral, un proceso por el que se

creaba una nueva moneda, el Austral, se congelaban todos los precios de la

economía y se establecía un mecanismo de desagio por el cual se deflactaba los

precios quitándoles la inflación que llevaban implícitamente calculada. El Plan

Austral se basaba en la idea de que, en una economía de alta inflación durante

varias décadas, el único modo de lograr la estabilidad era frenando lo que

llamaban “inflación inercial”, es decir, la anticipación de la inflación por parte de

los operadores económicos, para después atacar las causas estructurales. El

Plan Austral arrojó buenos resultados al comienzo, pero para 1986 la inflación

volvió a ascender. En 1988 el gobierno radical intentó un nuevo programa para

doblegar el rebrote inflacionario, el Plan Primavera, pero este no lograría evitar

la hiperinflación de 1989, que terminaría con la renuncia de Alfonsín y el adelanto

de las elecciones.

4) Lazos con Brasil, Uruguay y Paraguay

Otra de las transformaciones económicas estructurales que más se destacó fue

el comienzo de un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y

Paraguay que daría origen al Mercosur. Su política internacional activa,

impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, tuvo como

una de sus prioridades promover el proceso de democratización regional,

resolver los conflictos con los países limítrofes y generar mayor capacidad de

negociación en la región para que esta se fortaleciera frente a las grandes

potencias. Para esto era de suma importancia estimular la integración

subregional. Esto llevó a Alfonsín a impulsar una unión comercial entre Argentina

y Brasil, uno de los casos de enfrentamiento internacional más persistentes del

mundo hasta esa época. Así, a principios de 1985 el presidente radical propuso

al presidente brasileño, Tancredo Neves, iniciar un proceso de integración

económica que fue recibida con agrado. Poco después Tancredo Neves murió,

pero su sucesor José Sarney adoptó de manera entusiasta el proyecto de

integración que se desarrolló vertiginosamente. Durante ese período se firmaron

varios tratados que lograron la integración entre Argentina, Brasil, Uruguay y

Paraguay. Este proceso que puso en marcha Alfonsín y que se completaría el

26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción en el que se

constituye el Mercosur es considerado como uno de los puntos más altos y

trascendentes de su gobierno.

5) Tratado de Paz y Amistad con Chile.

Otro de los puntos destacables en materia de política internacional fue el Tratado

de Paz y Amistad firmado entre Argentina y Chile en 1984, con el que se fijó el

límite entre los dos países desde el canal Beagle hasta el pasaje de Drake al sur

del cabo de Hornos. Esto resolvió la disputa por las islas por la que las dos

naciones habían estado al borde del conflicto armado en diciembre de 1977.

Para Alfonsín garantizar la paz con Chile había sido una cuestión prioritaria

desde el momento de su asunción. La persistencia del conflicto era un factor de

fortalecimiento del militarismo y, por lo tanto, una amenaza inmediata a la

reciente democracia argentina. Alfonsín consideró necesario entonces cerrar el

conflicto aceptando la propuesta de la Santa Sede, que oficiaba como

mediadora. Como primera medida, el presidente radical firmó en la Ciudad del

Vaticano, el 23 de enero de 1984, una Declaración Conjunta de Paz y Amistad

en la que los dos países se comprometían a alcanzar una solución “justa y

honorable” para el conflicto, “siempre y exclusivamente por medios pacíficos”.

6) Ley de divorcio

Dentro de sus políticas sociales, uno de los principales aportes a la

modernización de la legislación fue la Ley de Divorcio Vincular, sancionada el 3

de junio de 1987 en medio de un tenso debate nacional y con la clara oposición

de la Iglesia y de los sectores más conservadores de la sociedad. En 1984

Argentina era uno de los pocos países del mundo en el que no existía el derecho

al divorcio; en ese momento existían 3.000.000 de personas, un 10% de la

población, separadas de hecho e inhabilitadas para volver a casarse legalmente.

La Ley de Divorcio fue considerada por muchos como una nueva libertad.

7) Patria potestad compartida

En Argentina, la patria potestad compartida había sido establecida en 1949,

mediante la reforma constitucional realizada en ese año. La derogación de

dichas reformas por proclama militar en 1956, y la ratificación de dicha

derogación por la Convención Constituyente de 1957, restableció la desigualdad

de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974 el Congreso volvió

a establecer la patria potestad compartida, pero María Estela Martínez de Perón

vetó la ley. Los sectores conservadores argumentaban que la unidad de la familia

exigía que uno de los cónyuges tuviera el poder de decisión y, por razones

culturales y tradicionales, esa facultad era atribuida por la ley al varón. En 1985

el gobierno de Alfonsín restableció la patria potestad compartida mediante la Ley

23.264, un derecho que había sido largamente reclamado por las mujeres.

-------------------

El Discurso

El día de la asunción, Alfonsín pronuncia estas palabras desde el balcón del

Cabildo, ante una multitud que colma la Plaza de Mayo, saludándolo y

celebrando el fin de la dictadura. En su breve discurso, Alfonsín llama a restaurar

la dignidad del hombre y al trabajo conjunto, y cierra recitando el preámbulo de

la Constitución Nacional, que es coreado por la muchedumbre.

La Unión Cívica Radical.docx

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.