La Guerra del Pacífico

La victoria chilena sobre los países aliados, permite la expansión del territorio nacional anexando

Tarapacá, Arica y Tacna por el Tratado de Ancón y Antofagasta. Paralelamente, la zona de la

Araucanía había sufrido un proceso de lenta incorporación a través de la construcción de fuertes,

instalación de colonizadores y tropas militares y la realización de parlamentos, logrando la

Pacificación de la Araucanía en 1881. En 1888, es incorporada también la Isla de Pascua. Por otra

parte, Chile renuncia al territorio de la Patagonia Oriental y de la Puna de Atacama y los cede a la

Argentina tras el tratado de 1881.

Los nuevos territorios incorporados provocaron un explosivo auge económico en el país derivado

principalmente de la minería del salitre, recuperándose así de la crisis económica de los años 1870.

Diversas firmas europeas, principalmente británicas se instalan en el extremo norte del país

explotando los nitratos. La riqueza producida por el "oro blanco" sustentaba el 75% de los ingresos

fiscales y la totalidad de la economía nacional.

Exportación de Salitre y su Porcentaje de Contribución

a las Rentas Ordinarias de Chile. 1880-1929

Año

Rentas Ordinarias

de la Nación

Porcentaje de

Contribución

Industria

Salitrera

1880

124.593,780

5.52

1881

146.649,285

19.96

1882

182.284,719

26.83

1883

197.671,665

34.61

1884

170.928,708

33.53

1885

127.810,734

33.77

1886

123.718,419

28.37

1887

161.764,848

33.19

1888

190.044,492

41.24

1889

207.685,341

45.79

1890

201.957,804

52.06

1891

147.902,940

29.87

1892

170.190,960

45.04

1893

160.771,563

59.83

1894

164.927,025

67.93

1895

199.709,634

66.03

1896

203.055,225

46.38

1897

198.480,576

55.11

1898

196.885,605

67.73

1899

148.586,873

50.71

1900

267.200,379

56.29

1901

236.577,870

55.99

1902

230.937,834

58.88

1903

284.105,964

52.32

1904

270.697,563

56.39

1905

303.505,347

56.67

1906

348.780,629

51.75

1907

379.232,211

44.41

1908

362.542,341

57.19

1909

377.174,952

57.16

1910

437.346,885

55.14

1911

465.289,599

53.84

1912

490.201,542

52.04

1913

515.294,583

52.81

1914

404.973,558

48.66

1915

373.629,318

54.81

1916

508.344,063

60.16

1917

639.212,228

50.52

1918

738.251,379

45.40

1919

379.097,675

24.12

1920

638.167,530

49.65

1921

274.441,532

46.12

1922

375.821,946

31.28

1923

561.840,153

40.78

1924

602.632,395

39.63

1925

695.693,709

37.18

1926

755.401,152

23.19

1927

909.129,764

25.87

1928

1.021.041,399

28.44

1929

1.267.556,419

23.65

TOTAL

18.639.692,116

Promedio 42.82

Fuente: "EL SALITRE" Resumen Histórico desde su Descubrimiento y Explotación. Roberto Hernández C. Asociación de

Productores de Salitre en Chile. Valparaíso, Fisher Hnos., 1930.

http://www.albumdesierto.cl/estadis.htm

Oficinas Salitreras de Tarapacá hacia 1889

- Argentina

- Amelia

- Aurora

- Aguada

-

Agua Santa

- Angela

- Bearnes

- Buen Retiro

-

Cala Cala

- Constancia

- Carolina

- Normandia

-

La Palma

- La Patria

- La Serena

-

Primitiva

- Peña Chica

- Puntunchara

- Progreso

- Paccha

- Paposo

- Rosario de Negreiros

- San Juan

- San Patricio

- San Pablo

- San Fernando

- San Francisco

- Solferino

- Santa Elena

- Santa Rita

- Santa Rosa de Huara

- San José

- Sebastopol

- Compañía

- Cruz de Zapiga

- Democracia

- Esmeralda

- Jaspampa

- Mercedes

- Ramírez

- Reducto

- Rosario de Huara

- Sacramento de Zapiga

- San Donato

- San Jorje

- Tegethoff

- Tres Marías

- Unión

- Virjinia

- Yungai Bajo

Fuente: BOUDAT L. Y Cía.: Salitreras de Tarapacá.

Iquique: 1889.

http://www.albumdesierto.cl/oficina.htm

Historia del Salitre

A mediados de 1830 el salitre fue comprado en Francia y Estados Unidos, casi enseguida en

Inglaterra y más tarde en Alemania, Italia y otros países europeos. El comienzo de la exportación de

salitre al Viejo Mundo marca el hito más importante en la historia de la industria salitrera.

La industria del nitrato empezó a recibir nuevos impulsos a partir de la década de 1850. La provincia

de Tarapacá contó con un mayor contingente de trabajo y capital expresados en la afluencia de

hombres de empresa, en su mayoría extranjeros y principalmente chilenos. Además, en este período

(1953) se implantó un procedimiento técnico para elaborar el salitre basado en la disolución del

caliche por medio del vapor de agua, sistema debido al inventor chileno don Pedro Gamboni, gracias

al cual surgieron las primeras oficinas dotadas de máquinas a vapor y con capacidad de producción

incomparablemente superior a las del sistema de Paradas.

Hasta 1866 el yodo había sido una sustancia desaprovechada en la Pampa Salitrera. El mismo

industrial e inventor chileno logró, después de largas experiencias, constituir un procedimiento para la

extracción del yodo de las aguas madres y solicitó la patente y el privilegio legal para explotarlo.

En ese mismo año, otro hecho de trascendental importancia para el desarrollo de la industria del

salitre tuvo lugar fuera del territorio peruano cuando el industrial y explorador chileno don José

Santos Ossa, realizaba con éxito ante el gobierno de Bolivia las gestiones legales para explorar

salitre en él.

En Octubre de 1869 se inició la elaboración de salitre en la oficina Salar del Carmen, la primera

planta productora de nitrato que se instalaba fuera del territorio peruano, al sur del río Loa.

El primer ferrocarril salitrero, inaugurado a mediados de 1871, se estableció para unir el puerto de

Iquique con el cantón de La Noria. Se estableció una nueva era en el transporte salitrero, iniciándose

el reemplazo de los antiguos caminos de herradura.

La causa decisiva e inmediata de la guerra entre Chile y Bolivia fue la transgresión, por parte de esta

última nación, del Tratado de Límites vigente entre las dos países desde 1874. El impuesto que el

gobierno de Bolivia impuso a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, infringiendo lo

estipulado en dicho Tratado, precipitó el conflicto bélico cuando, negándose la Compañía al pago de

ese gravamen, el gobierno boliviano ordenó el embargo de sus bienes, su venta en subasta pública,

y posteriormente, la reivindicación de las salitreras mantenidas por la Compañía. La reacción del

gobierno chileno fue la ocupación del puerto de Antofagasta, hecho ocurrido el 14 de febrero de

1879.

En el mes de abril de ese año la guerra estaba declarada, por una parte, entre Chile y Bolivia, y por

otra entre Chile y Perú. La intervención peruana en el conflicto tuvo su origen en el Tratado de

Alianza suscrito entre este país y el del Altiplano en 1873. Las operaciones militares fueron llevadas

adelante hasta la entrada de las fuerzas chilenas en la capital peruana, en enero de 1881,

liquidándose posteriormente los últimos restos de resistencia.

Antes de iniciarse la Guerra del Pacífico, más del 50% de las sumas invertidas en la explotación del

salitre de Tarapacá eran capitales peruanos; el capital chileno ocupaba el segundo lugar, teniendo el

tercero y cuarto los ingleses y alemanes. Además de esas nacionalidades, contaban con inversiones

en la industria algunos pocos productores italianos, españoles, bolivianos y franceses, en orden de

importancia.

Hacia 1890 y poco después, alrededor del 60% de la industria del nitrato estaba controlada directa o

indirectamente por las sociedades anónimas que tenían su asiento en Londres. En los años

siguientes, sin embargo, se observó un incremento de inversiones chilenas y alemanas y en adelante

empezó a declinar la preponderancia de la influencia inglesa, quedando en proporción con la chilena

en la primera década del siglo XX. En 1912 y considerando la producción conjunta de las dos

provincias, Tarapacá y Antofagasta, los intereses chilenos representaban cerca del 40% y alrededor

del 60% los de otras nacionalidades. La exportación superaba los dos millones de toneladas por año.

Uno de los aspectos al que no se le dió importancia suficiente en los primeros tiempos era la

propaganda del producto, no obstante que para cumplir ese fin se formó en 1886 un Comité Salitrero

Permanente. Una mejor organización de los medios, para dar a conocer el fertilizante en las

instituciones agrícolas y agronómicas extranjeras, se estableció en 1884 al fundarse la Asociación

Salitrera de Propaganda, la cual se convirtió en la Asociación de Productores de Salitre de Chile en

1919.

En el curso de la década de 1870 el ingeniero inglés don Santiago Humberstone logró, después de

largos estudios, concluir un sistema de elaboración basado igualmente en el empleo del vapor agua,

pero en forma indirecta, en tubos cerrados, y con un nuevo tipo de cachuchos de gran capacidad de

contenido y provistos en su interior de serpientes de tubos, por los que pasaba el vapor para calentar

la masa de caliche y agua en tratamiento. Los cachuchos adaptados por el Sr. Humberstone para la

elaboración del salitre se basaban en los del Sistema Shanks empleado en Inglaterra para la

elaboración de la soda.

La mayor parte de la producción se realizaba todavía en Tarapacá, donde casi la totalidad de los

cantones salitreros habían estado en explotación desde antes de la guerra. Entre la primera y la

segunda década del siglo XX la producción empezó a ser reforzada con el creciente aumento de las

explotaciones en las regiones de El Toco, Antofagasta, Aguas Blancas y Taltal. Desde 1910 estos

distritos del Sur competían con la antigua provincia salitrera del Norte y poco después de 1912

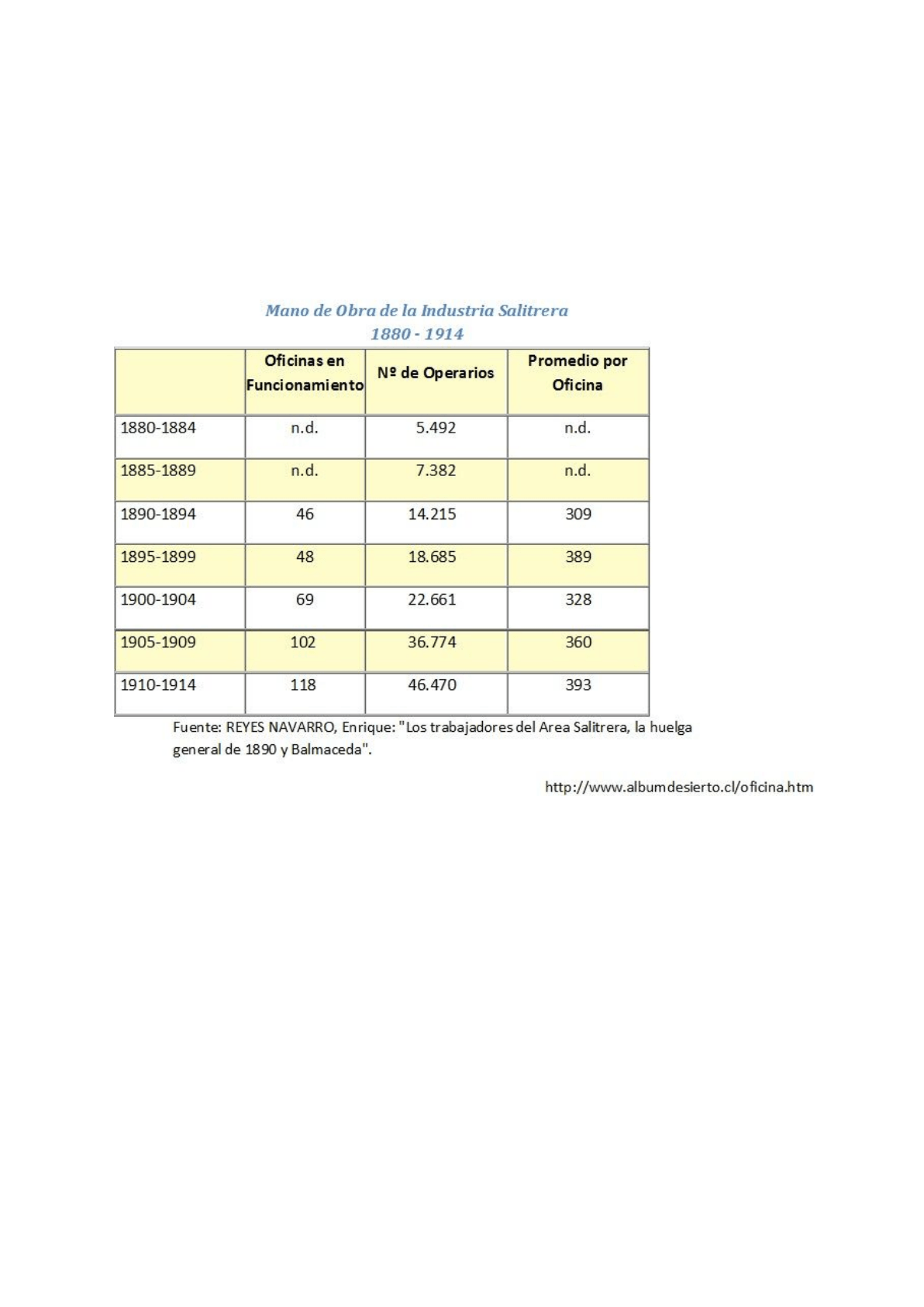

Antofagasta superaba a Iquique como puerto de exportación. La industria ocupaba en esos años más

de 45 mil trabajadores, de los cuales 21 mil estaban localizados en las salitreras de Tarapacá. Según

el censo de 1907, la población salitrera de las dos provincias había sido ese año de 36.700

trabajadores.

Evolución y desarrollo de la industria del salitre

La guerra del Pacífico o guerra del Salitre (1879-1883) tuvo importantes consecuencias económicas

para Chile a fines del siglo XIX. Como resultado de la incorporación de las regiones salitreras en el

norte, Chile aumentó sus exportaciones llegando a convertirse en uno de los principales productores

de este mineral.

El aumento de la demanda internacional por este producto se explica por sus usos en la agricultura y

en la guerra. El salitre era un fertilizante natural que permitía aumentar el rendimiento de los predios

agrícolas, una necesidad fundamental en un mundo cuya población estaba en constante aumento.

Por otra parte, la unificación de Alemania e Italia y la posterior crisis de los imperios coloniales a fines

del siglo XIX determinaron enfrentamientos bélicos que necesitaban grandes cantidades de

armamentos, y el salitre era el elemento clave para la fabricación de pólvora.

En Chile, la afluencia de capitales dio un nuevo impulso al proceso industrializador iniciado en la

década de 1860, al mismo tiempo que se aceleraron las transformaciones sociales con la emergencia

de los sectores obreros y las clases medias. La prosperidad salitrera ayudó también a la expansión

del comercio, la industria, la agricultura y el aparato estatal. El auge del ciclo del salitre puede

localizarse entre los años 1880 y 1914, y su declive entre 1915 y 1930 (esto no quiere decir que se

haya dejado de producir el mineral completamente), período en el que el salitre sintético, elaborado

por Alemania desde fines de la Primera Guerra Mundial, comenzó a competir con el salitre nacional.

Pese al renovado estímulo económico, las condiciones de vida de la mayor parte de la población

siguieron siendo miserables y los distintos gobiernos no implementaron medidas efectivas para

solucionar la grave crisis social que por entonces ya comenzaba a perfilarse. El desempleo, los bajos

sueldos, el alto costo de vida y la falta de mecanismos que regularan los excesos patronales

terminaron precipitando violentos estallidos sociales que marcaron las primeras décadas del siglo XX.

Por otra parte, los permanentes conflictos al interior de la élite terminaron dividiéndola en dos

bandos: el presidencialista y el parlamentarista. Los primeros buscaban que el Ejecutivo tuviera un rol

más activo en la toma de decisiones, mientras que los segundos defendían la idea de aumentar los

poderes del congreso para que este pudiera ejercer mayor control sobre el gobierno. Estas tensiones

terminaron con el estallido de la guerra de 1891, que dio por vencedor al bando parlamentarista, el

que apoyado por la Marina, se estableció como forma de gobierno hasta la segunda década del siglo

XX. La guerra fue esencialmente un conflicto entre grupos de la élite, y su resultado fue poco o nada

beneficioso para las clases populares. Gran parte de los gobiernos del período parlamentarista se

caracterizaron por su ineficiencia a la hora de resolver los grandes problemas sociales. Los largos

debates en el Congreso tuvieron pocas veces expresiones concretas en el convulsionado escenario

social de entonces.

Salitre y economía

Hasta 1870 el eje de la economía chilena era la exportación de materias agrícolas (trigo y harina) y

mineras (cobre y plata), y la importación de manufacturas. La gran dependencia del comercio exterior

dejaba al país a merced de las oscilaciones económicas internacionales sobre las que Chile no tenía

prácticamente ningún control. Así, una variación en los precios de las materias importadas, o una

disminución en el flujo de capitales y tecnologías extranjeras repercutían inmediatamente en la

economía nacional. Los productos exportados por Chile no eran de gran elaboración, por lo tanto,

fácilmente substituibles. La baja inversión en tecnología y en mejoras de las relaciones productivas,

junto a la alta dependencia de los mercados externos fueron factores que impidieron establecer los

cimientos de una economía sólida. La primera crisis que enfrentó Chile fue el cierre de los mercados

de California y Australia (1860) para el trigo nacional, a lo que se sumó una caída internacional de los

precios de las exportaciones mineras. La crisis se superó entonces gracias a una rápida reactivación

del comercio internacional, sin que eso provocara un cambio en las directrices económicas

nacionales. La siguiente crisis sacudió con más fuerza la economía chilena y en esa oportunidad la

recesión se prolongó peligrosamente. Uno de los productos más golpeados fue el cobre, cuya

exportación se desplomó en el decenio 1871-1880, llegando a aportar solo el 5% del cobre a nivel

mundial, mientras que en la década precedente representaba entre el 40% y el 50% del consumo

mundial.

La solución a esta nueva crisis vino con la incorporación de las provincias de Tarapacá y Antofagasta

y del territorio de Arica (en un comienzo de manera transitoria), que concentraban la casi totalidad de

los yacimientos salitreros del planeta, durante la guerra del Pacífico.

A partir de entonces el eje de la economía nacional cambió y el salitre que también fue conocido

como oro blanco y despertó “un nuevo sueño minero que opacaría todo lo conocido hasta entonces

en materia de expectativas, ganancias y frustraciones” (Pinto y Salazar; 2002). Una vez pasada la

guerra, y pese a todo el esfuerzo desplegado durante el conflicto, el Estado no invirtió en las nuevas

áreas incorporadas, limitándose a cobrar tasas a la exportación del mineral. Aún así, se inició un

nuevo período de prosperidad económica que permitió la expansión del comercio, la industria, la

agricultura y el aparato estatal.

Impacto del salitre en la vida nacional y el rol del Estado

El significativo aumento del presupuesto estatal permitió ampliar la estructura administrativa

y con ello incrementar el número de empleados públicos.

Se hicieron importantes inversiones en obras públicas y educación, así como mejoras en los

sistemas de comunicación y transporte. Algunas de estas obras fueron la inauguración de los

hospitales de San Vicente y del Salvador en Santiago, la casa de huérfanos en Providencia y la

construcción de nuevas cárceles como la correccional de mujeres de Talca. Numerosos edificios

públicos fueron refaccionados, se levantó la Escuela Naval y se instalaron 9 aduanas en 7 puertos.

También se inició la construcción de Ferrocarriles de Talca a Constitución, de Angol a Traivén y de

Renaico a Victoria, estas dos últimas como complemento de la incorporación de la Araucanía al

Estado chileno.

Las comunicaciones experimentaron un importante desarrollo: se construyeron nuevas oficinas

postales y se extendieron las líneas telegráficas. Por esos años llegó a Chile el teléfono y se

instalaron las primeras líneas en Santiago y Concepción.

Pese al gran desarrollo que se inauguró con la exportación de salitre, no se realizaron inversiones en

tecnología o en la modernización de las relaciones de producción. Tampoco hubo interés por atender

las demandas sociales de vivienda y salud, agudizando de esta manera la grave crisis social que por

entonces ya golpeaba al país. La gran mayoría de la población, que en su momento fue llamada a

combatir en la guerra del Pacífico, no fue beneficiada con las enormes ganancias provenientes del

salitre.

“ El puente ferroviario sobre el río Malleco, fue encargado a la famosa empresa constructora

francesa ’Schneider & Cia., Le Creusot’. Con 347 metros de largo y 100 de alto, el viaducto sobre

el río Malleco fue uno de los puentes más altos de Sudamérica, superado en Chile solo por el

puente Conchi sobre el río Loa, perteneciente al ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.

La inauguración del viaducto fue en octubre de 1890, ceremonia que contó con la presencia del

Presidente José Manuel Balmaceda. Su construcción permitió adoptar una ruta a Temuco más

directa de la que originalmente se había previsto, la cual planteaba el trazado por Angol y Los

Sauces”.

Fuente:

http://www.memoriachilena.cl//temas/dest.asp?id=ffccalsurviaductodelmalleco

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-21901_recurso_pdf.pdf

La inserción de la economía chilena en el orden capitalista.pdf

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.