UNIDAD I: PSICOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA GENÉTICAS

JEAN PIAGET

Piaget fue biólogo, epistemólogo y psicólogo . Su principal interés era epistemológico. Cuando

llega a su adolescencia comienza a preguntarse cuáles son las formas de conocimiento válido, cómo

conocemos. El problema del conocimiento siempre había formado parte de la filosofía, pero las

principales respuestas filosóficas provenían del empirismo y del racionalismo. Por una parte, el

racionalismo de la mano de Descartes, impone la razón sobre la realidad y el sujeto sobre el objeto.

El conocimiento se da a priori de la experiencia y puede agregarse que el sujeto conoce gracias a las

ideas innatas. En cuanto al empirismo, de la mano de Locke y Hume, impone la experiencia a la

razón. El objeto, la realidad se impone a la conciencia cognoscente, dándose el conocimiento se da

a posteriori de la experiencia.Ambos pusieron énfasis en uno u otro componente de la interacción,

osea en el sujeto en el caso de los racionalistas o en el objeto en el de los empiristas

Estas eran respuestas a la pregunta acerca de qué es el conocimiento, pero, para Piaget les faltaba

sustento empírico. Entonces se pregunta cómo lograr constituir una epistemología de base empírica,

que no sea filosófica sino científica. Para esto, reemplaza el qué de la teoría del conocimiento

por el cómo. En lugar de hacer una pregunta filosófica como qué es el conocimiento, cuál es su

origen, se pregunta por el cómo. Específicamente se pregunta ¿cómo se pasa de un estado de

menor conocimiento a otro de mayor conocimiento? Los estados de mayor conocimiento y de

menor conocimiento los toma como dados, siendo el mayor conocimiento es el de mayor validez, el

que la comunidad científica considera ciencia en ese momento.

Esta modificación en la forma de preguntarse va a posibilitar la indagación empírica. Piaget

creía que este pasaje podía investigarse indagando en los niños. Consideraba que los mecanismos

que permiten la construcción del conocimiento en los niños son los mismos que permiten la

construcción de conocimiento en la ciencia.

el modelo genético de Piaget permiten abordar el problema de la emergencia de la novedad

cognoscitiva desde un posicionamiento dialéctico, constructivista (porque todo el tiempo

constantemente se construye un conocimiento nuevo), interaccionista y sistémico. Afirmando que el

conocimiento se da en la interacción dialéctica entre el sujeto y el objeto, es decir en la acción.

Tanto el objeto de conocimiento como el sujeto mismo se construyen en el marco de la relación

epistémica. El conocimiento no se copia ni se hereda (tal como lo afirmaban teorías anteriores), sino

que se construye,supone una particular relación entre un sujeto y un objeto a conocer ya que el

sujeto y el objeto no pueden existir por separado porque hay una constitución dialéctica,

fundamental entre ambos. O sea, el sujeto sólo es tal en tanto y en cuanto intenta conocer un objeto.

Y el objeto solo se constituye como tal si es que hay un sujeto tratando de conocerlo.

Podemos decir entonces que el conocimiento se construye en la interacción dialéctica entre sujeto y

objeto y en esa construcción ocupa un lugar central la acción que el sujeto despliega. En la base del

conocimiento, entonces, está la acción. El conocimiento no se inicia ni en el sujeto ni en el objeto,

sino en la acción que un sujeto realiza, esta acción va a ir adoptando distintas características, puede

ser una acción material, como chupar, empujar tirar o una acción interiorizada, como pensar. Sin

acción no hay conocimiento.

Podemos definir entonces a la acción como el instrumento mediante el cual el organismo humano

entra en contacto con los objetos externos y puede conocerlos. En la acción se construye el

pensamiento, esta implica transformación, por la acción se transforma el objeto ya que si realizo

alguna actividad sobre el objeto, el objeto cobra significado, y ese significado implica una

transformación. A modo de ejemplo,si un bebé de 4 meses agarra una bola y la leva a la boca, es

una acción transformadora ya que la bola deja de ser un objeto para convertirse en algo chupable,

pero a la vez, el sujeto también se transforma con ese acto, porque puede recortar un fragmento de

la realidad, elevarlo al estatus de objeto de conocimiento y darle un significado.

El interés de Piaget era epistemológico

Para Piaget la psicología era el medio para validar sus hipótesis epistemológicas

Para responder a la pregunta de como se pasa de un grado de menor conocimiento a otro de

mayo conocimiento implica adopta una regla de colaboración ente la epistemología, la

biológica, la psicología y la lógica y la matemática

El realismo crítico. (Piaget adhiere a esta postura) Sólo podemos conocer de la realidad lo

que nuestras estructuras cognitivas nos permiten conocer. No conocemos el mundo tal cual

es, sino que los objetos observados cobran significado dentro del sujeto cuando éste los

asimila dentro de sus esquemas, siendo entonces, el objeto de conocimiento la realidad a la

que le aplique dichos esquemas.

Crítico en el sentido de que la realidad es necesaria, pero como un límite. La brecha que separa al

sujeto del objeto nunca va a poder ser reducida a cero. El sujeto realiza todo el tiempo

aproximaciones a ese objeto, pero nunca puede aprehenderlo totalmente, conocer totalmente al

objeto, siempre va a haber una distancia porque tanto más lo conoce el objeto más se complejiza y

más se aleja.

Enfoque genético: todo conocimiento deviene de otro anterior pero en el origen algo tiene

que haber. (esquemas refeljos)

Epistemología Genética Es el estudio de las etapas sucesivas de una ciencia a fin de explicar el

conocimiento científico, sobre la base de su historia (la historia de la construcción de las grandes

ideas científicas), su sociogénesis (las características particulares de una comunidad científica

llevaron a realizar tal o cual innovación), y especialmente los orígenes psicológicos de las nociones

y operaciones sobre las que se basa.

METODOS UTILIZADOS POR PIAGET (epistemología)

▪ El análisis formalizante: Se ocupa de los problemas de estructura formal de los conocimientos

y de la validez de esos sistemas. Es el método que Piaget toma de la lógica y de las

matemáticas, y que consiste en poder representar a través de una forma cual quier tipo de

contenido. La epistemología científica necesita de la formalización, porque esto garantiza un

mayor nivel de abstracción, por un lado, y un contacto con el contenido de la realidad, por otro.

▪ El método histórico-crítico: consiste en la reconstitución de la historia de la ciencia, de los

avatares que llevaron al logro de una determinada idea innovadora. Requiere de un análisis

crítico de los procesos conducentes de un nivel de conocimiento a otro. Consiste en comprender

cómo procedieron los científicos en sus descubrimientos.

▪ El análisis psico-genético: es el que le da nombre a la teoría de Piaget. Se trata de indagar las

características del conocimiento en diferentes niveles, tanto en la historia de la ciencia como en

la vida de las personas (científico y ontogenético).

PSICOLOGÍA GENÉTICA: Es el campo experimental de su teoría de conocimiento, es decir, de

su epistemología el estudio del desarrollo de las funciones mentales en el niño, a fin de comprender

sus mecanismos. La psicología infantil constituye una especie de embriología mental, en cuanto

descripción de los estadios del desarrollo y sobre todo en tanto estudio del mecanismo mismo de

este desarrollo.

Esta constituye su conocimiento a partir del METODO CLINICO CRITICO Es el método específico de la

psicología genética. Es un procedimiento privilegiado para acceder a la investigación de la organización

intelectual del sujeto. Supone la elaboración de hipótesis, su puesta en tela de juicio y su verificación a

través del interrogatorio clínico

✓ Este Intenta superar limitaciones de los métodos ya instaurados, es decir antes ya había otros

métodos (test , observación, critico –mediante preguntas-) pero Piaget dice que estos métodos

tenían ciertas limitaciones:

• Test: El test no permitía saber cuál fue el proceso de pensamiento que le llevó al niño, sino

que simplemente puntúa esto como un resultado erróneo y sigue. Eso es lo que a Piaget no

le convencia de los test.

• Observación: En la mayoría de los casos pretendía ser objetiva. El investigador no podía

intervenir. Los más osados planteaban una observación participante. Pero, Piaget a la

observación le ve una dificultad fundamental y es que, en la mayoría de los casos, cuando

se está investigando el pensamiento infantil, la observación pura no permite diferenciar el

juego del niño de una creencia. Si el investigador no interviene no puede darse cuenta.

Otra dificultad que le veía, era que si se trataba de indagar la construcción de conocimiento

en muchos sujetos, resultaba muy tedioso.

• Clínico: Viene de la psiquiatría, consiste básicamente en una conversación con el sujeto en

la que no hay un guión preestablecido. Las preguntas se van formulando en función de las

respuestas del sujeto. parecía que el investigador o el psquiatra no tenia ninguna idea

previa, sin embargo era el mas “acertado”

Debido a estas limitaciones, y aunque conservando ciertos aspectos del método clínico, Piaget va a crear su

propio método: (CLINICO-CRITICO)

✓ Supone la elaboración de hipótesis, su puesta en tela de juicio y su verificación a través del

interrogatorio clínico. El carácter crítico del método viene justamente de ahí, de la necesidad de

todo el tiempo poner en tela de juicio las propias hipótesis.

✓ Este caracteriza estados de conocimiento en distintos niveles sucesivos y mecanismos que permiten

ese pasaje

✓ Considera a todo conocimiento en desarrollo en el tiempo, como un proceso continuo

✓ Aborda las etapas progresivas de la construcción de todos los conceptos esenciales, o categorías del

pensamiento.

✓ Permite investigar la organización intelectual del sujeto. No es un método que esté pensado como

una prueba para clasificar a un sujeto

✓ Mantiene una relacion dialéctica con la teoría

✓ En este el investigador elabora una hipótesis que construyo previamente y que la va a poner en tela

de juicio a través de interrogaciones clínicas.

✓ No se constituyó de una vez y para siempre, sino que fue transformándose históricamente en

función de las variaciones de la problemática que se quería investigar, es decir que sufre

VARIACIONES en función de los objetivos de las investigaciones.

• En PRIMER MOMENTO DEL MÉTODO:

- se busca estudiar las creencias infantiles, ideas originales, de pura creación propia que crean

(no copian) a partir de otras ideas

- se caracteriza por tener una conversación (puramente verbal)

- preguntas no prestablecidas, teniendo en cuenta las respuestas del niño y las hipótesis del

investigador,es decir, orienta la marcha del interrogatorio, siendo dirigido por las resupuestas

del sujeto. Estas preguntas dependen entonces de ciertas ideas previas que el interrogador se

formula acerca del comportamiento infantil, es decir, que el interrogador provoca (sin

determinar su contenido) las respuestas de los niños.

- Existe un movimiento dialéctico entre preguntas y respuestas, las respuestas del niño a las

preguntas del interrogador dan lugar a nuevas preguntas o a la reformulación de estas

- El investigador debe saber observar y a la vez saber buscar, es decir, dejar hablar al niño sin

desviar nada pero al mismo tiempo buscar algo preciso, osea tener siempre alguna hipótesis de

trabajo que comprobar

• SEGUNDO MOMENTO DEL METODO:

Piaget tuvo tres hijos, y cuando crecieron comienza a dar forma a una idea que en ese entonces, en la

década del 30’ parecía bastante revolucionaria, la idea de que existe una inteligencia previa al lenguaje.

Antes de Piaget se identificaba inteligencia con pensamiento y lenguaje.

La inteligencia previa al lenguaje sería una inteligencia práctica, no simbólica. Entonces, desde esta idea de

que existe una inteligencia previa al lenguaje, Piaget comienza a indagar cómo se puede estudiar esta

inteligencia. El método utilizado para indagar las creencias infantiles no le sirve ya que la actividad

cognoscitiva del niño de este periodo es exclusivamente sensorio-motriz y por lo tanto pre-verbal,

entonces, el dialogo verbal será sustituido por intercambios observaciones. Se trata de observar las

conductas del niño, de proponer situaciones que puedan resultar problemáticas al niño, de intervenir en

esas situaciones (observación participante), y de registrar los resultados. Piaget realiza las observaciones en

sus tres hijos.

El investigador, observa las conductas espontáneas y se formula hipótesis. Luego introduce nuevas

variables que controla experimentalmente y que le permitirán corroborar o descartar la hipótesis

enunciada al comienzo de la observación.

En este momento de indagan nociones tales como las objeto permanente, espacio, tiempo, causalidad

En este momento de las organizaciones sensorio-motrices (18-24 meses aprox), se construye la

primera estructura intelectual, el “grupo de los desplazamientos”. Contar con esta estructura nos

permite, por ejemplo, poder situarnos dentro de un espacio y movernos dentro de ese espacio;

entender que hay un espacio que es continuo que me contiene y contiene a otros objetos. Esta

primera estructura no nos viene dada, sino que se construye.

Piaget plantea que la estructura del sistema cognitivo en un momento dado puede ser inferida si uno

toma las conductas del niño como indicador. O sea que, a partir de las conductas del niño, el

investigador puede a inferir cuál es la estructura que está organizando y sosteniendo sus acciones.

Una de las categorías de pensamiento básicas que se construyen en el sistema cognitivo es la

permanencia, saber que las cosas siguen existiendo más allá de que las percibamos o no. Sin

embargo, esto demanda una construcción de bastante tiempo. Antes de esta construcción, el bebé

considera a los objetos como prolongaciones de su esfuerzo por ver, y si deja de ver el objeto no

hace en principio ningún esfuerzo por buscarlo. Los objetos del mundo están ligados a sus dominios

perceptivos. Entonces para el bebé habría: objetos mirables, objetos palpables y objetos chupables.

Sin embargo, esos tres dominios perceptivos están absolutamente aislados e incoordinados. Mirar

algo, tomarlo y llevarlo a la boca, va a llevar por lo menos 6 meses.

Una de las nociones que cobra importancia en la inteligencia previa al lenguaje es la noción de

objeto permanente. Esta noción tiene una importancia crucial en la teoría de Piaget porque es la

primera permanencia, la primera conservación, que logra construir nuestro psiquismo. Nuestro

sistema cognitivo tiene una enorme necesidad de establecer regularidades, funcionamos a raíz del

establecimiento de regularidades. Estar empezando de cero todo el tiempo, no es algo que

contribuiría a la economía cognitiva.

• TERCER MOMENTO DEL METODO:

A partir de 1945, Piaget comienza a investigar las categorías o las invariantes conceptuales referidas a

las cantidades físicas (sustancia, peso, etc.), las invariantes geométricas (longitudes, superficies, etc.) y

las cantidades lógico-matemáticas (conservación de conjuntos), a fin de indagar los sistemas de

acciones o transformaciones que subyacen a los argumentos de conservación a los que llegan los niños.

Esta conservación nos permite entender que la cantidad de algo permanece constante más allá de sus

deformaciones perceptivas.

La nueva problemática dio lugar a importantes cambios en las características del método clínico:

Se comienzan a para plantear situaciones simples para plantear situaciones en las que se

ponga en juego el pensamiento del niño.

Se comienzan a utilizar materiales cuya manipulación produzca trasformaciones (alargar,

acortar, descomponer, desplazamientos en sentido contrario, etc.) que pudieran llegar a ser

compuestas inferencialmente por los niños.

Se abandona el interrogatorio exclusivamente verbal, aunque la edad de los sujetos lo

permitiera, sustituyéndolo por un procedimiento mixto, donde además de conversación verbal, hay

una observación de la manipulación que el niño hace de los materiales propuestos por el

investigador.

El método adquiere un carácter más pautado. El investigador comienza a utilizar tres tipos

de preguntas que resultan fundamentales en la investigación y que permiten al investigador dar

cuenta de las operaciones de los niños:

- De exploración: con las que se busca develar las nociones básicas del niño. Tienen que ver con el

planteamiento de la situación inicial, del tópico sobre el cual se va a hablar es decir, delimitan el

campo de busqueda

- De justificación: con las que el niño debe legitimar su punto de vista. El investigador pide todo el

tiempo que el niño justifique su respuesta, no quiere quedarse con ninguna duda respecto a la

creencia del niño. Apuntan a que el niño argumente sobre su punto de vista, para ver la solidez de

sus creencias

- De control o contra argumentación: con las que el investigador puede comprobar si el niño posee

un conocimiento estable. El investigador plantea al niño una sistemática discusión con el propósito

de establecer si las adquisiciones son o no estables, hace intervenir, por ejemplo, otra perspectiva

distinta a la del niño, para ver si el niño aún así sigue sosteniendo su punto de vista (“Sabes que el

otro día vino un chico así como vos pero el me decía que en la bolita y en la salchicha había la

misma cantidad”) . Este cuestionamiento reiterado hacia el niño nos permite ir reformulando

hipótesis .La utilización de la contraargumentación da lugar a la denominación del método clínico-

crítico.

Cabe aclarar que en todos los momentos del método prevalecen características como

Hipótesis del investigador: siempre hay algo preciso que el investigador quiere investigar, algo que le

interesa saber, y sobre ese algo tiene que tener algún a priori, alguna teoría ya construida, aunque

provisoria.

Carácter dialéctico: El método clínico-crítico no es independiente de la teoría. La teoría va adoptando

características peculiares en función de la problemática a investigar. El método a hace a la teoría.

Carácter crítico: tiene que ver con la puesta de tela de juicio permanente tanto de las hipótesis que se

plantea el investigador como de las respuestas que el niño da.

ADVERTENCIAS SOBRE ALGUNOS USOS ACTUALES

• Algunas pruebas se han convertido en instrumentos de diagnóstico para determinar el nivel estructural

del sujeto (se las toma como una medida y no como un indicador).

• Peligros de convertir al método en un cuestionario

• Importancia de que el investigador no se aferre a sus hipótesis y pueda aceptar las respuestas del niño.

• Importancia de no convertir al método clínico-crítico en un método de recolección de datos

Método genético:

Consiste en caracterizar estados de conocimiento en distintos niveles sucesivos tanto en el

desarrollo del niño como en el desarrollo de la ciencia. Porque es un método compartido tanto por la

epistemología como por la psicología. Se estudian o se tratan de describir los niveles de

conocimiento sucesivos, pero básicamente se trata de descubrir cuáles son los mecanismos que

permiten el pasaje de un estado de conocimiento a otro.

Considera a todo conocimiento en desarrollo en el tiempo, como un proceso continuo, no hay

puntos de quiebre o de detención, pero hay como hitos, marcas, logros específicos que van a marcar

una diferencia entre el desarrollo anterior y posterior (Ej.: adquisición de lenguaje y escritura).

Proporciona el conocimiento de las etapas progresivas de la construcción de todos los conceptos

esenciales, o categorías del pensamiento. Las categorías del pensamiento son categorías básicas que

nuestro sistema cognitivo necesita para poder funcionar: tiempo, espacio, permanencia, causalidad.

Esas categorías se construyen. Por lo tanto, hay que poder estudiar las etapas progresivas de la

construcción de esas categorías básicas. Eso es lo que hace el método genético.

UNIDAD 2: LA ACTIVIDAD COGNITIVA Y LOS CAMBIOS DEL DESARROLLO

La naturaleza de la acción cognoscitiva (Susana Wolman)

A diferencia del racionalismo y del empirismo, para Piaget el conocimiento no se copia de la

realidad ni deviene de ideas a priori, sino que se construye, y en esa construcción ocupa un lugar

central la acción que el sujeto despliega. En la base del conocimiento, entonces, está la acción. El

conocimiento no se inicia ni en el sujeto ni en el objeto, sino en la acción que un sujeto realiza.

Sujeto y objeto están interrelacionados dialécticamente, constituyen un sistema. El sujeto sólo es

sujeto si es que existe un objeto al que quiere conocer, y a su vez, el objeto sólo es objeto en tanto

hay un sujeto que esté intentando conocerlo.

Podemos definir acción como el instrumento mediante el cual el organismo humano entra en

contacto con los objetos externos y puede conocerlos. En la acción se construye el pensamiento,

esta implica transformación, por la acción se transforma el objeto ya que si realizo alguna actividad

sobre el objeto, el objeto cobra significado, y ese significado implica una transformación. A modo

de ejemplo,si un bebé de 4 meses agarra una bola y la leva a la boca, es una acción transformadora

ya que la bola deja de ser un objeto para convertirse en algo chupable, pero a la vez, el sujeto

también se transforma con ese acto, porque puede recortar un fragmento de la realidad, elevarlo al

estatus de objeto de conocimiento y darle un significado.

Las acciones varían a lo largo del desarrollo:

1º. Prácticas o sensorio-motrices. Las que hacen los bebés (tirar, patear, chupar, agarrar).

2º. Interiorizadas o representadas. Las acciones se van a transformar en acciones representadas o

interiorizadas cuando aparece la función semiótica, la posibilidad de representar cualquier

significado a través de significantes. Cuando aparece el lenguaje, el sujeto tiene la posibilidad de

realizar acciones, no sólo prácticas, sino también mentales. Esa acción, tiene una limitación, no es

reversible. La reversibilidad es la que permite por ejemplo entender que si 3+2=5, entonces 5-2=3.

Los niños en la etapa preescolar generalmente no han logrado esto.

3º. Reversibles. A los 5 o 6 años, aparece la posibilidad de reversibilidad mental. Mentalmente

puedo realizar una acción y mentalmente puedo realizar la acción inversa que anula a la primera.

4º. Posibles. Al llegar a la adolescencia, la acción vuelve a transformarse nuevamente y se vuelve

posible. El adolescente puede, no ya realizar acciones mentales reversibles sobre objetos de la

realidad, sino que puede trabajar con posibilidades más allá de la realidad, por ejemplo con

ecuaciones con incógnitas. Estas acciones habilitan al hombre para hacer ciencia.

Las acciones no son aisladas o incoordinadas, sino que están organizadas en esquemas.

Esquemas: Son marcos asimiladores que permiten darle significado a la realidad, son

construcciones teóricas, es decir que no se ven, se infieren a partir de las acciones que un sujeto

realiza. Además, tienen grados diferentes de generalidad, conforme se avanza en el desarrollo, los

esquemas se vuelven cada vez más abarcativos en relación a la posibilidad de incorporar a más y

diferentes objetos. Por ejemplo, algunos esquemas están limitados a acciones específicas, como el

de succión, mientras que otros esquemas tienen mayor alcance, como el esquema que subyace a la

comprensión de que la cantidad de algo permanece constante, perdura, aunque cambie la forma.

También podemos decir que estos no tienen un comienzo absoluto es decir, que cada esquemava a

devenir de uno anterior y estos se construyen y se coordinan progresivamente es decir, el sujeto no

solo tiene que construir la realidad con la que interactua, sino también las herramientas para

hacerlo.

“El sujeto es creador y victima de sus esquemas. Creador porque no puede conocer nada de la

realidad si no tiene un esquema. Víctima porque sólo puede conocer de la realidad lo que sus

esquemas le permiten conocer. Está determinado por sus propios esquemas”

Esos esquemas necesitan ser coordinados progresivamente para conformar una estructura. Una

estructura es la capacidad de relacionar y coordinar los esquemas. La primera estructura que se

conforma es el grupo práctico de los desplazamientos, a partir de la coordinación progresiva de los

esquemas de acción.

Una estructura supone un estado de equilibrio que le permite al niño intercambios con la realidad((

estas estructuras se organizan y se integran para formar el SISTEMA COGNITIVO en su plenitud))

el sistema cognitivo es una construcción, un sistema complejo que se apoya en la interrelacion de

un sistema biológico con un sistema social.

Tipos de Esquemas:

Reflejos: acciones pautadas que aparecen automáticamente en presencia de determinados estímulos

(Ej.: succión, prensión de la mano ante el contacto). Sin embargo, inmediatamente comienzan a

diferenciarse para dar lugar a los esquemas de acción. La construcción de los esquemas cognitivos

arrancan a partir de estos esquemas reflejos que son hereditarios; hay una continuidad entre lo

biológico y lo cognitivo, este ultimo partes de los esquemas biológicos.

1. de Acción Práctica o Sensoriomotrices: son conceptos prácticos, categorías generales que

permiten conocer el mundo de los acciones que el bebe pueda hacer. Tienen que ver con poder

conocer a partir de percepciones y movimientos. En estos, predominan en el estadio de

inteligencia sensoriomotriz. (0-2 años aprox.). Habilitan acciones como tirar, golpear, llevar a la

boca. Estos esquemas, actúan sobre lo inmediato porque carecen de instrumentos de

representación, son categorías que se ponen en juego en las acciones manifiestas materiales. El

niño llega a ser capaz de interiorizar esas conductas, lo que hace posible que los esquemas de

acción puedan convertirse en esquemas representativos.

2. Representativos: surgen cuando aparece la función semiótica, la posibilidad de representar

cualquier significado a través de significantes. Estos esquemas permiten que todas las acciones

(que se realizan de forma material) se reconstruyan en el plano de la representación o en el

plano interno; permiten que el conocimiento se aleje del plano de lo material para estar en el

plano del pensamiento. Intelectualmente, la adquisición de la función semiótica representa un

cambio muy importante, porque permite hablar, dibujar, jugar, imitar. Esas actividades son para

Piaget manifestaciones de la función semiótica. Cabe aclarar, que para Piaget lo importante no

es el lenguaje en sí, sino su función semiótica. Éste es un logro que se daría alrededor de los 18-

24 meses.

(( cabe destacar que ninguno de estos dos primeros esquemas son lógicos, es decir, los

niños que han construido tienen problemas que suponen reversibilidad, es decir realizar

una acción y luego realizar otra inversa que revierta el problema)) cuando se logra esta

reversibilidad, es cuando aparecen los esquemas operatorios.

3. Operatorios: Son acciones interiorizadas reversibles, que pueden ser coordinadas e integradas.

Estos esquemas ya cuentan con la posibilidad de reversibilidad mental.

Cabe destacar que se deben pensar los estadios o etapas del desarrollo como momentos

cualitativamente diferentes en el desarrollo cognitivo, no como una secuencia progresiva de etapas

que el sujeto necesariamente tiene que atravesar a una edad determinada. Si se establece una norma

tan rígida, todo lo que cae afuera implica anormalidad, deficiencia.

el desarrollo intelectual del sujeto se basa en su capacidad de mezclar y combinar sus

esquemas.

Invariantes funcionales o funciones invariantes:

A partir de la tesis de que existe una continuidad entre lo biológico (esquemas reflejos) y lo

cognitivo, Piaget plantea que los mismos mecanismos que permiten la vida en términos biológicos

permiten el conocimiento. Esos mecanismos son dos: Adaptación y organización.

Son invariantes porque no cambian a lo largo de la vida, de un sujeto a otro, ni siquiera entre un

niño y un científico. Los mecanismos que se ponen en juego a la hora de conocer son los mismos.

Adaptación: es sinónimo de equilibrio. Es una capacidad mental superior que nos ayuda a

ajustarnos al medio a través de dos procesos complementarios:

➢ Asimilación: es el modo en que un individuo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos

de organización actual. Para asimilar primero necesito tener un marco asimilador, un esquema

previo. Las propiedades de los objetos de conocimiento se asimilan, se incorporan a los

esquemas del sujeto, es decir, cuando asilmilo, logro acomodar, integrar algo a un esquema.

➢ Acomodación: es la transformación que sufren los esquemas a partir del contacto con la

realidad, con el objeto, con lo novedoso asimilado.

Se asimila lo nuevo a lo viejo y se acomoda lo viejo a lo nuevo..

Cuando se produce un desiquilibrio se da cuenta de un nuevo conocimiento.

Organización: es la segunda invariante funcional. Es un mecanismo interno al sujeto que da cuenta

de la acción ejercida por el sistema cognitivo en tanto totalidad sobre sus subestructuras o

esquemas. Funciones:

- Conservación de lo que ya fue adquirido. Gracias al mecanismo de organización no tenemos

que estar partiendo de cero todo el tiempo. Lo que hemos logrado construir, permanece.

- La continuidad. Cuando hay algo muy nuevo, para lo cual no hemos construidos los esquemas

para poder darle un significado, los esquemas se transforman. Pero no todo se transforma, algo

permanece.

- Construir de invariantes, permanencia. Nuestro sistema cognitivo necesita que haya cosas

que permanezcan. De lo contrario nos resultaría imposible la vida.

- Diferenciar e integrar lo que ya fue adquirido. A medida que el sujeto va avanzando en un

determinado dominio del conocimiento es capaz de establecer más diferenciaciones que antes,

poder ver diferencias entre los objetos o al interior de un mismo objeto. Pero no basta sólo con

ver diferencias, esas diferencias tienen que ser integradas en una totalidad mayor.

Objeto permanente: La noción de objeto permanente es la primera permanencia que nuestro

sistema cognitivo puede construir en el mundo, sin la cual no podríamos vivir. Nuestro sistema

cognitivo no podría funcionar en una realidad permanentemente cambiante, necesitamos

perdurabilidad. El objeto entonces será perdurable en cuanto se busque el objeto aun cuando esta

escondido

Refiere a la existencia de objetos independientes de la percepción. Los objetos no se copian de la

realidad (empirismo) ni existen tan sólo en nuestra cabeza (idealismo). Los objetos existen más allá

de que nos vinculemos con ellos.

Esta noción no nos viene dada, debe ser construida. Es lo que el niño con su acción elabora

sobre lo real, se trata de un ‘concebir’. Para Piaget lo real no es equivalente al objeto de

conocimiento. Una cosa es lo real, lo que existe, y otra cosa es lo que el sujeto puede llegar a

conocer de eso real, en función de lo que sus esquemas le permiten. El objeto es esa parte de lo

real que los esquemas de asimilación del sujeto recortan para poder aplicarse. Si bien con el

desarrollo los esquemas se vuelven más abarcativos, nadie puede abarcar todo el dominio de la

realidad.

¿Cómo se construye? Arribamos a la noción de objeto permanente coordinando los esquemas de

acción práctica que en un primer momento eran fragmentados o aislados.

¿Cómo investigarlo? Piaget investiga la construcción de la noción de objeto permanente a partir de

las conductas de búsqueda en los niños, en la etapa sensorio-motriz. Hay noción de objeto

permanente cuando el bebé intenta buscar un objeto que está por fuera de su campo perceptivo.

((Las investigaciones de la construcción de la noción de objeto permanente corresponden al

segundo momento histórico del método clínico crítico))

El logro de la noción de objeto permanente:

- Es necesario para que el niño pueda representarse mentalmente algo, permite la descentración

del propio cuerpo, una diferenciación entre el objeto y los demás del mundo, pero también

situarse uno mismo como un objeto diferenciado del mundo.

- Presupone el inicio de la reversibilidad práctica de las acciones, a partir la construcción de la

primera estructura: el grupo práctico de desplazamientos. Esta estructura que permite la

posibilidad de volver al punto de partida, esto es realizar un desplazamiento y luego realizar el

desplazamiento inverso.

Momentos en la construcción de noción de objeto permanente:

1° momento. Ejercicio fragmentario o lacunar de los primeros esquemas, primarios, o reflejos.

Nacemos con un estado de indiferenciación entre el sujeto y el mundo. El mundo es para el niño

una prolongación del ejercicio de los esquemas reflejos con los que cuenta. Los esquemas se ejercen

de manera aislada e incoordinada, lo que el bebé mira no se relaciona con lo que escucha, lo que

escucha no se relaciona con lo que toca, cada dominio sensorial implica un dominio de

conocimiento aislado ya que no hay ningún tipo de conductas de búsqueda cuando el objeto queda

fuera de su campo perceptivo. Lo que el niño no ve no existe.

2do momento: comienzan unas primeras coordinaciones y a partir de estas surge el núcleo

perdurable que hace referencia a una cierta continuidad que viene dada porque es aquello que

coincide entre esquemas distintos. cuando se da esta coincidencia o la intersección de dos o mas

esquemas empieza a durar; es una permanencia practica, depende de la acción en curso.

3er momento. Comienzan las conductas de búsqueda, con un objeto que llame la atención

del niño a partir de la coordinación visomotora.

las conductas de búsqueda refieren puntualmente a un objeto que salio del campo visual, es una

búsqueda con limitas, porque si el objeto esta totalmente oculto, no hay búsqueda.ademas, en estas

los esquemas siguen estando fragmentados, no se articulan bien, aunque sin embargo hay una

continuidad de estos y por ultimo, podemos decir que estas no son activas ya que solo se va a

intentar buscar el objeto si se lo esta viendo.

4to momento: Se desarrolla la capacidad de diferenciación entre medios fines, con lo cual

aparecen conductas intencionales y se coordinan varios esquemas. Esta diferenciación hace

referencia a que el sujeto comienza a comprender cual es el medio, cual es la forma que lo va a

llevar a su fin, a su objetivo.

Con la diferenciación entre medios y fines aparece el problema de “A no B que hace referencia a

que cuando el objeto esta en A y lo pongo en B, para el niño no esta en B sino que esta en A, es

decir, el bebe busca solo donde lo encontró ya que no puede coordinar los desplazamientos del

objeto debido a que es esquematismo de la identificación del objeto a través del desplazamiento no

esta todavia obtenido o simplemente coordinado.

En otras palabras, cuando el objeto desaparece de la posición privilegiada, el chico vuelve a la

posición privilegiada, es decir que si el niño tuvo éxito en encontrar el objeto en posición A, este se

convierte en el lugar privilegiado donde encontrar el objeto. Este no perdura mas alla de ese lugar

exitoso donde lo encontró, no podría buscar en otro lugar. Esto muestra que el bebe todavia no ha

construido una coordinación suficientemente sistematica avanzada de sus acciones para poder

inferir la perduración del objeto ya que el niño cree mas en los resultados de su acción que en la

coordinación mas objetiva.

Además, se puede decir que cuando se presenta este problema de A no B, no hay objeto permanente

ya que el objeto supone que su existencia depende de su desplazamiento en direcciones diferentes.

Solo en el caso de que el niño buscara sistemáticamente, diríamos que hay noción de objeto

permanente.

5to momento: aparece una búsqueda sistematica cuando los desplazamientos son visibles, lo

que indica que el niño lidio con el objeto y además, ha una tenue permanencia de objeto que implica

la coordinación de esquemas anteriores.

6to momento: . Se desarrolla la noción de objeto permanente, cuando el bebé puede buscar

sistemáticamente un objeto que no vio como ni donde fue escondido, puede poner en juego

conductas de búsqueda cuando el desplazamiento del objeto es invisible.

A partir de este logro de la permanencia del objeto por medio de la búsqueda sistematica con

desplazamiento, podemos deir que hay una nocion de inferencia en estado practico que refiere a

que el niño pudo, sin conciencia de ello, coordinar todos los trayectos que un objeto hizo. Esto

quiere decir que el ultimo trayecto que el objeto hizo el niño lo razono, dando lugar a una

permanencia la cual es resultado de la actividad y coordinación de sus esquemas. Sin embargo, esta

inferencia, este razonamiento, aunque sea una conclusión que no estaba en los datos de la

percepcion, es una inteligencia practica, no hay pensamientos, representaciones ni imagentes o

estados mentales.

“el objeto no precede a la búsqueda, sino que es construido al interior de la búsqueda”

hace referencia a que el bebe no viene al mundo con la nocion de objeto permanente, este no

viene dado, sino que es el resultado de una larga construcción, es decir de producir modos

originales de interpretar el objeto.

El niño no busca porque el objeto permanece sino que el objeto permanece porque el lo

busca, es decir, el niño cree que el objeto existe porque llego a una instancia determinada de

su manera de buscarlo, y asi, el objeto permanence gracias a las acciones que el niño llevo a

cabo siendo entonces una composición de los actos, una construcción a través de los

esquemas.

Ejercicio fragmentario de esquemas primarios significa que para el niño no hay nada

permantente sino que hay solo ejercicio de sus esquemas originales; el niño chupa, agarra,

mira empuja, etc pero no hay distinción entre lo que el hace y las cosas. Es decir, no esta

ligado con lo que mira o con lo que agarra, etc; no hay diferenciación entre el y el mundo

Este es un nivel inicial donde el bebe ejercita sus reflejos, se divirte chupando, agarrando,etc

pero todavia no coordina sus esquemas no tienen articularidad ni están conectados entre si.

ALGUNOS CUESTIONAMIENTOS A LA NOCIÓN DEL OBJETO PERMANENTE

Innatismo: postula una tesis epistemológica contraria al constructivismo. Considera que nacemos

con una serie de representaciones conceptuales o principios lógicos.

Los innatistas investigan la percepción, no la búsqueda sistemática del objeto. No hablan de objeto

permanente sino de representaciones mentales.

La investigación empírica es llevada a cabo mediante el método de habituación. Se parte de la

premisa de que los recién nacidos atienden más tiempo a estímulos desconocidos.

El método consiste en exponer a los recién nacidos a un determinado estímulo durante mucho

tiempo, hasta que los chicos dan muestra de no sorprenderse más. Para dar cuenta de esto se tenía

en cuenta la mirada de los niños e incluso algunos llegaban a hacer análisis salivares. Lo que

encuentran es que niños muy pequeños, a horas de haber nacido, se sorprenden cuando cambia algo

de ese estimulo al cual estaban acostumbrados. Entonces concluyen que hay representación mental,

hay noción de objeto permanente.

Piaget investiga desde una idea constructivista y esta es la diferencia fundamental. Son marcos

teóricos e investigativos distintos. El innatismo sostiene que nuestro sistema cognitivo, nuestra

mente, viene predeterminada desde el nacimiento. A Piaget lo que le interesó fue saber cómo se va

construyendo el sistema cognitivo. Sólo aceptó unos pocos determinantes biológicos con los que

contamos en el momento de nacer, la primera estructura refleja.

Los tres niveles del paso de la acción a la operación: (cap. Psicología del niño)

La construcción de la estructura agrupamientos, que permite el paso del estadio sensorio motor al

operatorio, se da en tres niveles:

1. Reconstrucción en el plano de la representación lo construido en el plano de la acción: las

relaciones que se utilizan en la acción no pueden reconstruirse en el plano de la representación.

Todo lo que el niño había logrado en el plano de la acción durante su primer año, año y medio de

vida, lo tiene que volver a construir en el plano de la representación. Esa reconstrucción le va a

llevar mucho tiempo. Por ejemplo, un niño puede hacer varios recorridos en su casa sin perderse.

Sin embargo, si se le presenta al niño una maqueta a escala donde esté representada exactamente su

casa, no lo va a poder representar.

2. Pasaje de la centración (todo esta centrado en el propio cuerpo y la propia acción) a la

descentración. La descentración que se tiene que lograr en este momento ya no tiene que ver con el

cuerpo, sino con la propia perspectiva o punto de vista.

3. La acción ya no recae solo en el universo físico sino también sobre el social. Como el

universo del niño se va ampliando aparece la necesidad de diferenciar y coordinar las propias

perspectivas o puntos de vista con los de otros.

Con estos tres logros aparecerían en el desarrollo las operaciones.

Operaciones: son operaciones intelectuales. Son acciones interiorizadas reversibles. Los niños

pueden mentalmente realizar una acción y mentalmente realizar la acción inversa que anule a la

primera. Esas acciones interiorizadas y reversibles no son acciones aisladas, tienen que poder ser

coordinadas en un sistema de conjunto.

El pensamiento operatorio concreto es un pensamiento lógico concreto. Las operaciones son

concretas, lo que quiere decir que el pensamiento lógico que el niño ha construido sólo puede

aplicarse directamente a los objetos. El niño puede operar lógicamente, establecer relaciones,

clasificaciones (agrupando de elementos de acuerdo a distintos criterios: formas, tamaños, colores),

igualdades, seriaciones (ordenando objeto de manera creciente o decreciente), conservaciones, pero

siempre y cuando, esa acción interiorizada y reversible recaiga sobre el objeto concreto, no sobre

objetos posibles. Un objeto posible sería una incógnita, una hipótesis.

LA CONSERVACIÓN DE LA SUSTANCIA O MATERIA:

Es la posibilidad de comprender que la cantidad de algo permanece constante más allá de sus

transformaciones preceptúales.

Es una propiedad global de la sustancia, soporte, anterior a cualquier propiedad específica de la

materia (peso, volumen, tamaño, color).

Es una especie de cualidad básica del mundo previa a lo empírico. Antes de tratar de conocer un

objeto, se tiene que tener certeza de que ese objeto se conserva.

No se mide sino que se conserva por argumentos lógicos. Son justificaciones del estilo “hay la

misma cantidad porque la salchicha es más larga pero más ancha”.

Se trata de la construcción de una noción que apunta a una entidad completamente teórica. La

conservación es una cualidad previa que tiene que ver con nuestro encuentro con un universo

crítico. Necesitamos partir de la base que las cosas se conservan.

Se conserva cuantitativamente una cualidad indiferenciada.

Supone una prolongación, en el plano intelectual (de la acción representativa o interiorizada),

de aquello que ya se había logrado en el plano de la acción (la noción de objeto permanente). Es una

reconstrucción conceptual de lo que ha sucedido en el plano sensorio-motriz.

Implica poder seguir transformaciones. Antes de la conservación, el niño no puede seguir las

transformaciones aunque el investigador las realice frente a sus ojos. La transformación no es

concebida como paso reversible de un estado a otro. El niño no puede seguir la transformación,

cambia la forma y cambia la cantidad.

Su construcción se da en un largo periodo, a lo largo de una estructura que llamamos

agrupamientos.

Génesis de la conservación de la sustancia

➢ Observable: es lo que el niño puede constatar a partir de su lectura de la realidad, depende tanto

del objeto o evento como del sistema de asimilación. Es aquello de la realidad que el niño puede

significar en función de lo que le permiten sus esquemas de asimilación.

- del objeto: ser largo, ser ancho.

- del sujeto: estirar, alargar, acortar.

➢ Coordinaciones: son las inferencias que el niño realiza a partir de los observables.

➢ Perturbación: son las resistencias que encuentran los esquemas para llevar a cabo su actividad

de asimilación. Es todo lo que se opone o que obstaculice la actividad asimiladora del sujeto.

Hay dos tipos de perturbación:

- Conflictos: se dan cuando hay una contradicción entre los esquemas.

- Lagunas: se dan cuando el esquema no puede ejercer su actividad asimiladora porque le

falta información, datos.

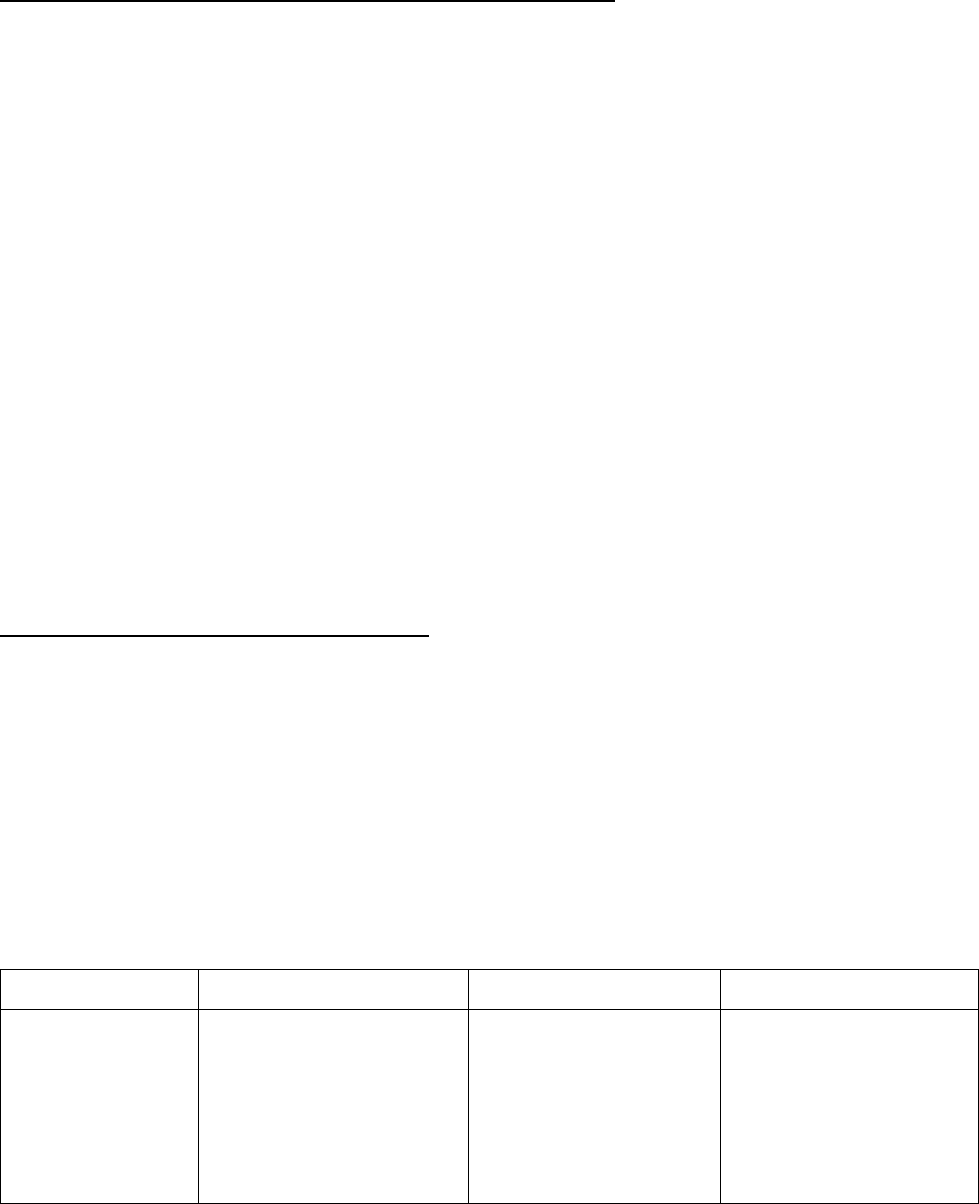

Nivel

Observable Objeto

Observable del Sujeto

Hipótesis del niño

1. No

conservación

(Sensorio-motriz)

Sólo comprende una

variable, el alargamiento.

No se ve el

adelgazamiento.

Centración en la

finalidad de la acción:

deformar la bola. Se

Incluye la acción de

alargar.

Aumento de la cantidad,

creación de la materia.

ignora la perturbación

(ancho).

2. No

conservación

(Preoperatorio)

Se pueden tomar en

cuenta los dos

observables:

alargamiento y

adelgazamiento, pero no

de manera simultánea.

Son sucesivas, primero

aumenta la longitud y

después disminuye el

ancho.

Incluye la acción de

alargar.

Aumenta la cantidad,

‘tiene más que’,

hipótesis de creación de

la materia.

3. transición

(Preoperatorio)

Alargamiento y

adelgazamiento

(simultáneos)

Aumento de longitud y

disminución del ancho,

coordinados como

simultáneos.

Incluye la acción de

alargar y de adelgazar.

Posibilita la previsión

cuando la

transformación es

mínima.

Si el investigador

aplasta la bola un poco

el niño va a decir que

hay lo mismo. Si la

aplasta mucho va a

decir que hay más.

Hay ‘retorno empírico’:

el alargamiento supone

un agrandamiento con

aumento de materia

(para tener lo mismo

hay que rehacer rápido

la bola).

Inicio de comprensión

de transformación.

Articulación cualitativa,

no lógica, no hay

reversibilidad.

4. Logro

(Operatorio

concreto)

Alargamiento y

adelgazamiento

(simultáneos)

Acción de estirar y de

adelgazar

Compensación

cuantitativa entre el

alargamiento y el

adelgazamiento

(aparece la negación).

Es una compensación

necesaria, una

necesariedad lógica que

implica no pueden ser

de otra manera. La

necesariedad se opone

al concepto de

contingencia. Cuando

los chicos logran

construir esta noción les

resulta imposible pensar

que en algún momento

alguien pueda no

comprenderlo.

Reversibilidad:

El concepto de reversibilidad es indisociable del concepto de operación. Las operaciones suponen

reversibilidad. No se debe confundir la reversibilidad práctica, que se logra con la noción de objeto

permanente y que permite la construcción de la primera estructura, el grupo práctico de los

desplazamientos, con la reversibilidad en el plano de la representación o de la acción interiorizada,

que es la que se logra en la estructura de agrupamientos.

Existen dos tipos de reversibilidad:

• Por inversión: se vuelve al punto de partida, se vuelve a la igualdad. El argumento del niño

podría ser “la salchicha puede volverse una bola, queda como estaba antes”.

• Por compensación o reciprocidad: supone tomar en cuenta de manera coordinada y simultánea

las dos variables en juego: el ancho y el largo. El argumento del niño podría ser “hay la misma

cantidad porque la salchicha es más alta pero menos ancha”.

Operaciones formales:

Son el punto final de la construcción de operaciones intelectuales, el punto final del desarrollo, que

habilita a la posibilidad de hacer ciencia. Esto no significa que el pensamiento no se siga

desarrollando después de la adolescencia. Lo que sucede es que las operaciones formales no se

logran de la misma manera para todos los dominios del conocimiento. El hecho de haber logrado el

pensamiento formal en un área de conocimiento, no quiere decir que se haya logrado en todos.

Las operaciones formales requieren de la base que le otorgan las operaciones concretas. No se

puede acceder a las operaciones formales sin haber construido las concretas. Las operaciones

formales representan una nueva forma de equilibrio con respecto a las operaciones concretas.

Aspectos estructurales del pensamiento formal: (Cecilia Musci, Castorina)

La forma se diferencia del contenido físico (razonamiento lógico del tipo Si P entonces Q).

Es hipotético-deductivo. Puede operar, razonar sobre hipótesis desvinculándolas de la

referencia a los objetos o hechos perceptibles. Hipotético porque el sujeto puede plantearse

hipótesis respecto a la realidad. Una hipótesis es una posibilidad planteada que el sujeto aún no

resuelve. Deductivo por la posibilidad de realizar conductas determinadas a partir de la hipótesis

planteada. Se puede razonar sobre hipótesis y estas hipótesis van a orientar las conductas que el

sujeto realice para resolver el problema.

Lo real es concebido como un subconjunto de lo posible, una de las muchas posibilidades de

suceder que existen. En cambio en el estadio operatorio concreto lo real coincide con lo posible. El

niño en edad escolar no puede pensar más allá de los datos concretos que le brinda la realidad.

Uso de la combinatoria y de la probabilidad. La combinatoria es la posibilidad de agotar

todas las combinaciones posibles que puedan darse entre dos variables.

Control de variables. Si quiero saber el efecto de una variable X tengo que modificar esa

variable manteniendo constante todas las demás.

Puede operar sobre operaciones. Es como operar a la segunda potencia, operando sobre una

operación anterior y combinando ambas operaciones

El carácter estructural del pensamiento formal está determinado por una serie de operaciones

lógicas que constituyen una estructura de conjunto. Piaget la llamó el grupo de las cuatro

transformaciones o grupo INRC: Idéntica, Negativa, Recíproca y Correlativa. El niño puede

realizar estas cuatro operaciones combinadas. Esta estructura permite todas las características

estructurales del pensamiento formal.

TRES CRÍTICAS AL PENSAMIENTO FORMAL

1) La cuestión de acceso al nivel formal: ¿todos los individuos acceden al nivel formal? Piaget

postula tres posibles explicaciones o hipótesis a las diferencias individuales en el acceso al

pensamiento formal:

1. Las diferencias individuales: se admiten diferencias individuales pero manteniendo el orden

secuencial del desarrollo. El origen de las diferencias individuales estaría en la desigualdad de

las condiciones sociales, que ofrecen diferentes estímulos a la construcción del pensamiento

formal. Los sujetos podrían acceder al pensamiento formal respecto de sus áreas de intereses

específicas, sus motivaciones, sus trayectorias educativas. Habría una universalidad posible de

acceso, pero con aceleración o retardo en función de aquellas condiciones.

Este documento contiene más páginas...

Descargar Completo

GENÉTICA-RESÚMEN-editado.doc

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.