DERECHO PENAL II

(primer parcial)

UNIDAD I.

División de la materia del Derecho penal: nuclear y periférico. Contenido de la parte especial y de la

parte general del derecho penal nuclear. Relación entre ambas. Sistematización de la parte especial.

Criterios básicos. La diferencia con el Derecho penal procesal. Análisis de las figuras delictivas.

Elementos. Bien jurídico. Tipicidad. Causas de justificación genérica y específica. Causas de

exclusión de la responsabilidad por el hecho. Causas de exclusión de la atribuibilidad personal.

Aplicación de los conceptos e instituciones de la Parte general en el estudio de la Parte especial.

El derecho penal material se distingue científica y legislativamente, entre Parte General y Parte

Especial. La Parte General contiene reglas necesarias para aplicar el segundo libro; la Parte

Especial contiene el catálogo de delitos, sus penas y principios especiales. Desde el punto de vista

formal, a la Parte General pertenecen aquellas regulaciones que pueden ofrecer interés para la

totalidad de los preceptos penales de la Parte Especial. La Parte Especial contiene las diversas

clases de delitos, así como las disposiciones complementarias que afectan a determinadas clases de

delitos.

La Parte General se ocupa del estudio de todo lo relativo a las teorías de la ley penal (validez e

interpretación), del delito y de la sanción penal, en forma doblemente general y abstracta.

1. El primer nivel de generalización y abstracción lo obtiene de su nacimiento a partir de las

figuras delictivas establecidas para todos y a hechos idealizados.

2. El segundo nivel de generalización y abstracción, lo alcanza al buscar los elementos comunes

a todas las figuras delictivas.

El derecho procesal penal es la rama del orden jurídico cuyas nociones instituyen y organizan los

órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos que

integran el procedimiento necesario para imponer y actuar una sanción o medida de seguridad

penal.

Al lado de este entramado que conforman las ciencias penales nucleares (derecho penal material,

general y especial; podríamos decir que es la parte tradicional del derecho penal), se encuentra un

derecho penal periférico, constituido, en lo sustantivo, por el poco determinado derecho penal

económico y las leyes especiales; en lo adjetivo, por ciertos principios que excepciona el tradicional

proceso penal; una política criminal todavía errante y una criminología signada por su carácter crítico.

Legalidad y aplicación de la ley penal.

Al principio de legalidad, lo conocemos hoy como garantía de su propuesta de prevención general

(negativa) a través de la coacción psicológica, No hay o es nula una pena sin ley escrita, estricta,

previa y cierta.

1. Nullum crimen nulla poena sine lege scripta. El principio de legalidad implica, en primer

término, la exclusión del derecho consuetudinario. El rango primario de la ley como fuente

formal del derecho está reforzado por la función de garantía que ella cumple. La única

posibilidad de apelar al derecho consuetudinario que existe en la Parte Especial se conecta

directamente con la existencia de tipos penales en blanco con elementos normativos de

carácter jurídicos, que aluden a preceptos nacidos de la costumbre o tipos abiertos que

requieran de normas sociales para su completitud.

2. Nullum crimen nulla poena sine lege stricta. En el derecho penal se prohíbe, en principio, la

analogía legis o iuris (total o parcial) in malam partem como medio de creación y

extensión de los preceptos penales, así como la agravación de las penas y las medidas de

seguridad. Teniendo en cuenta que no es posible interpretar la ley sin analogía ya que la

misma significa similitud, y sólo es similar lo que coincide en parte, y en parte no. Por lo

tanto este principio se refiere a una interpretación de las leyes que se atenga lo más

estrechamente posible al texto dado por el legislador.

3. Nullum crimen nulla poena sine lege certa. Los tipos penales deben redactarse con la mayor

exactitud posible. El denominado mandato de determinación exige que la ley establezca de

forma suficientemente diferenciada las distintas conductas punibles y las penas que

puedan acarrear. Constituye el aspecto material del principio de legalidad de garantía contra

la utilización de cláusulas generales absolutamente indeterminadas. El mandato de

determinación prohíbe al legislador la conminación con pena de un comportamiento

indeterminado. A su vez, la interpretación sólo puede proceder de lo general a lo particular, de

género a especie y no viceversa. Son los elementos valorativos (o normativos), culturales, o

científicos los que determinan la apertura del tipo. (Elementos objetivos del tipo).

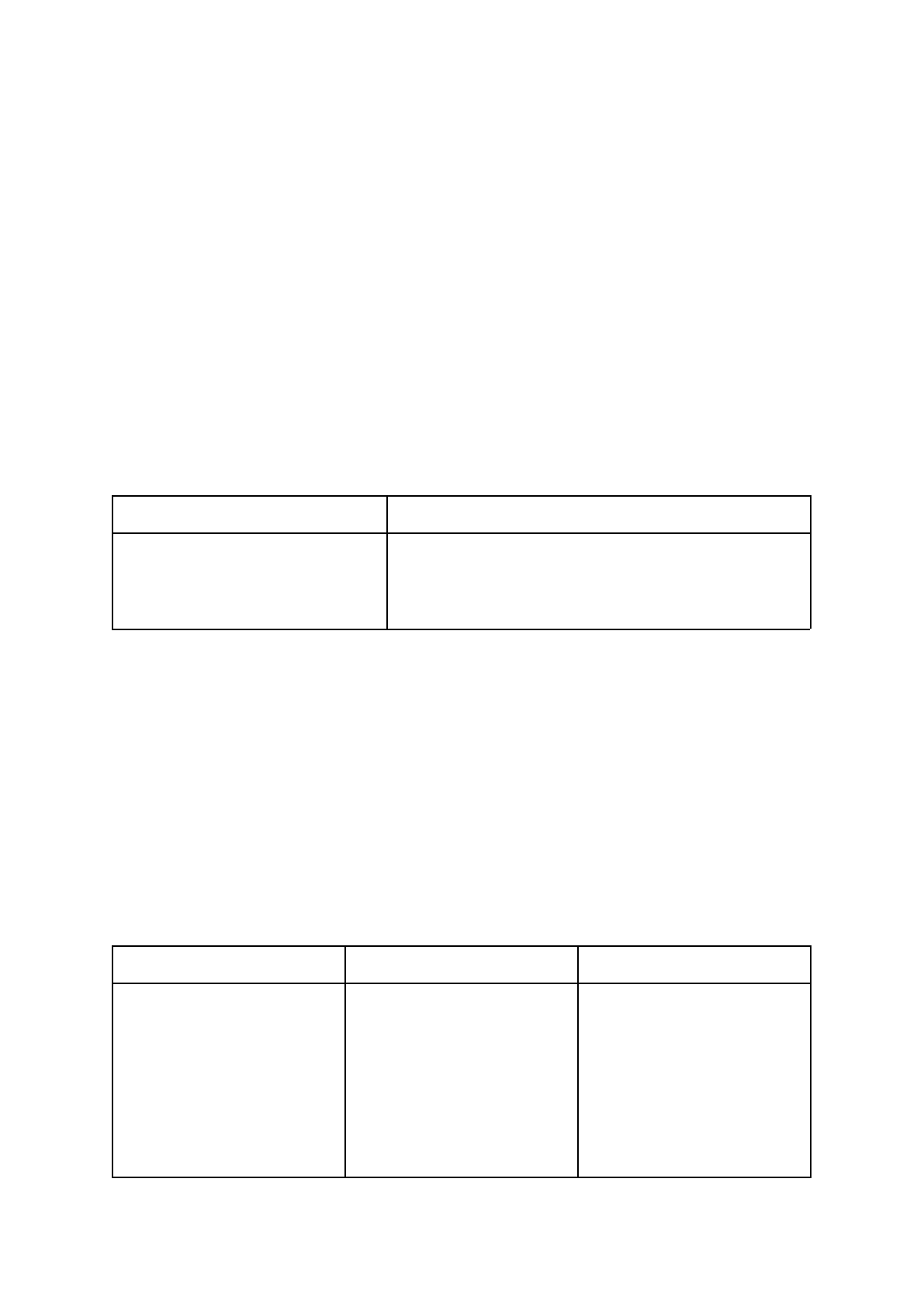

Aunque en menor medida, el mandato de determinación es relativizado con las leyes penales

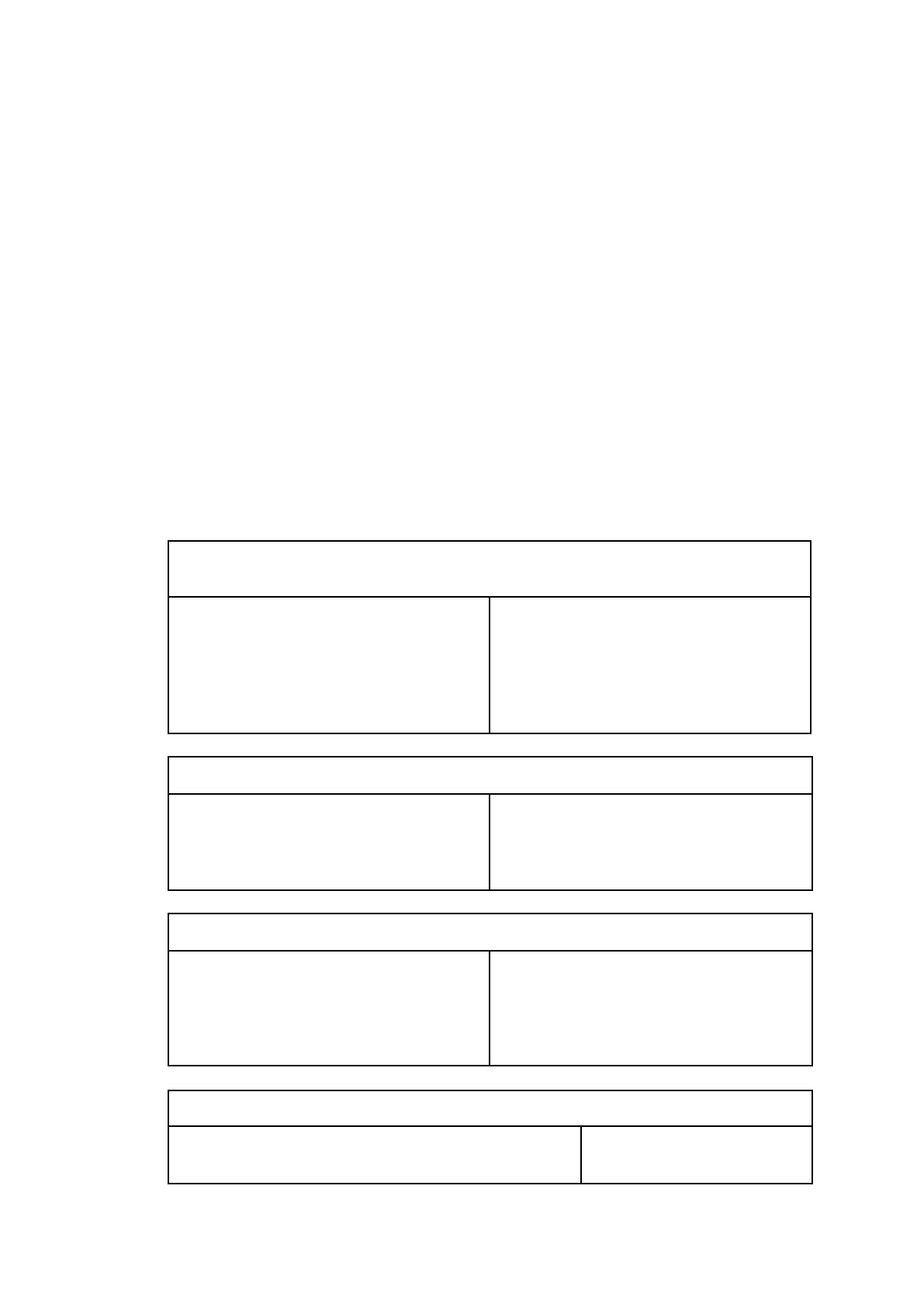

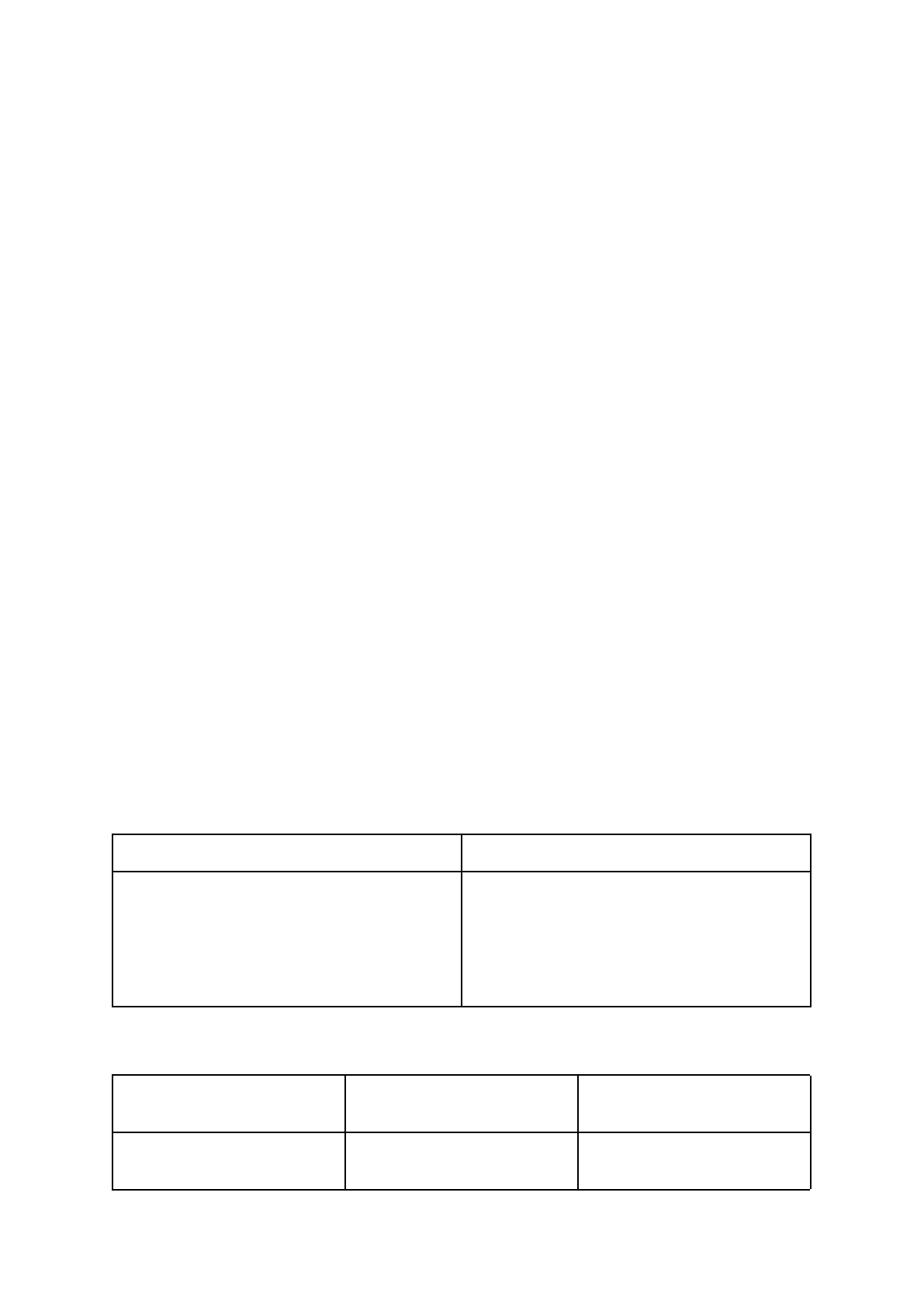

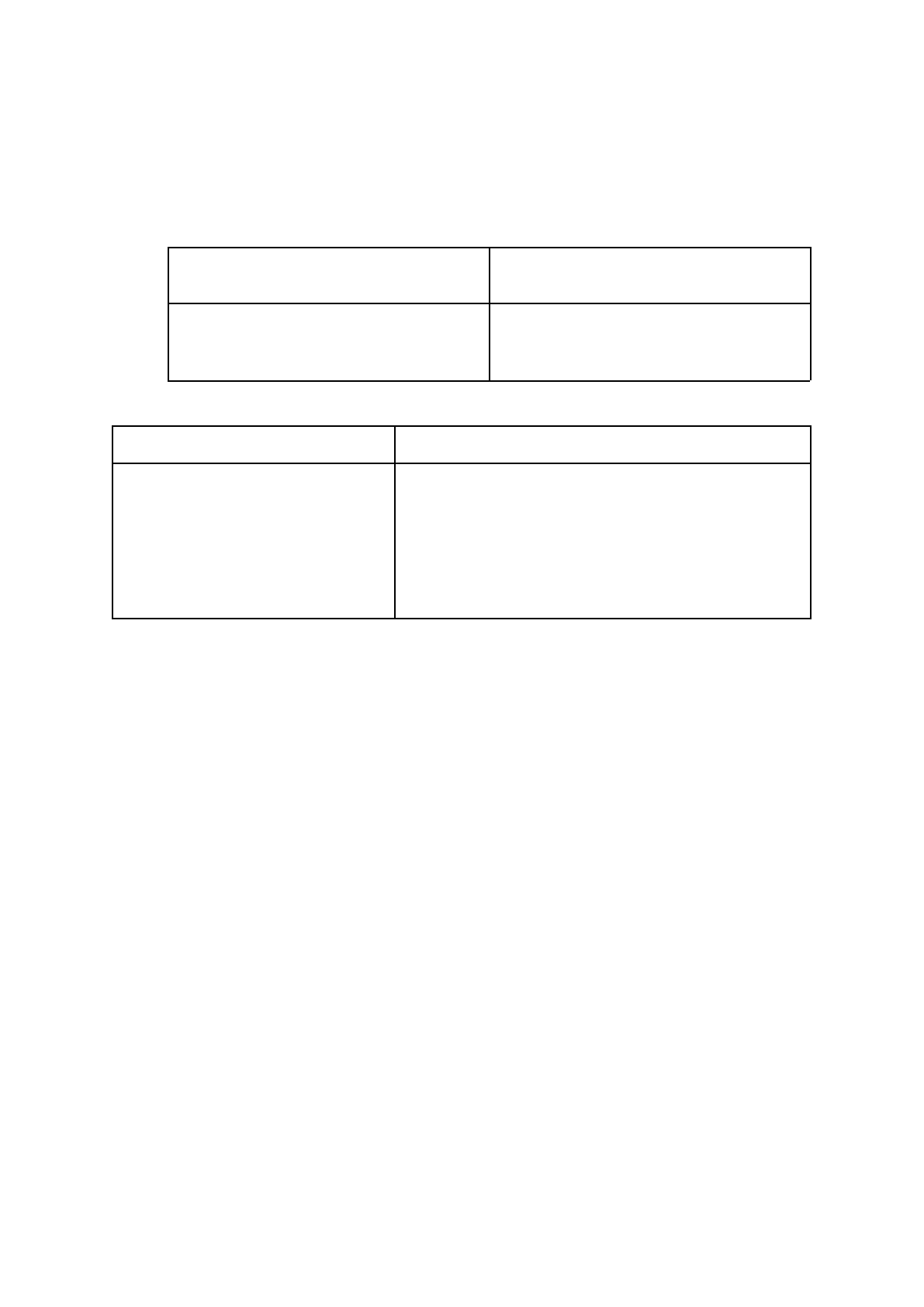

en blanco, éstas se pueden clasificar:

1)

Según la mayor o menor relativización del

conceptos de la ley penal en blanco

principio de legalidad existen diferentes

Propias: Leyes penales que remiten a una

instancia inferior a la ley, sea una norma

administrativa de rango inferior (un

reglamento), bien sea una disposición

particular o bien sea, en fin, un acto

administrativo de una autoridad.

Impropias: Abarca aquellos casos en que la

ley penal se remite a otra norma extrapenal

que posee el mismo rango de ley o a otra

instancia de mayor rango (C.N, tratados

internacionales de jerarquía constitucional).

2)

En relación a dónde se encuentre el mandato de determinación, se las divide en.

Genuinas: La infracción de la norma

extrapenal se encuentra en la instancia a la

que remite la ley penal (art. 206 C.P).

No genuinas: La infracción de la norma

extrapenal se encuentra en la propia norma

penal y la remisión es sólo a elementos

jurídicos diversos que componen la figura.

3)

De acuerdo al grado de remisión, se clasifican en.

Totales: Aquí existe absoluta ausencia de

concreción en el tipo penal, de forma tal que

éste se restringe a establecer la sanción y

relega la definición de toda la esfera de lo

punible a una instancia diferente.

Parciales: El legislador penal remite a otras

instancias, únicamente en relación con

algunos aspectos del tipo delictivo (art. 134

C.P).

4)

Respecto a la movilidad de la disposición a la que se remite, se habla de remisión.

Estática: Se realiza una concreta disposición extrapenal

con la redacción existente en el momento de la creación

Dinámica: Cuando se entiende

efectuada a la redacción que se

de la referida disposición objeto de remisión, de tal suerte

que una futura modificación de ésta carece totalmente de

efectos y no altera el régimen originario de remisión.

halle vigente en cada momento

en la instancia de remisión (art

.135 C.P).

5)

En lo que se vincula a la factibilidad de reenvío, la ley penal en blanco puede ser:

De primer grado: La que se lleva

a cabo directamente, sin ulteriores

remisiones, a una determinada

disposición extrapenal.

De segundo grado: Aquella que, siendo en sí misma

objeto de remisión por parte de una ley en blanco de

primer grado, reenvía a su vez a una tercera

disposición para completar la materia punible

6)

Teniendo en cuenta la mención de la ley penal, se alude a remisión:

Expresa: Cuando fija con claridad que la

determinación de los elementos de la

descripción típica debe encontrarse en otra

instancia diferente.

Concluyente: Cuando la remisión se efectúa

de un modo tácito o implícito, a través de la

introducción de un elemento de contenido

normativo- jurídico en el tipo

4. Nullum crimen nulla poena sine praevia legi poenali. Nuestra C.N determina que ningún

habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho

del proceso. Los tratados internacionales de jerarquía constitucional han dado jerarquía al

principio de retroactividad de la ley más benigna. No obstante, los tratados internacionales

con jerarquía constitucional excluyen de la garantía de irretroactividad los delitos de lesa

humanidad.

La interpretación y la legalidad penal.

Interpretación objetiva: La voluntad del legislador no es medio de interpretación, sino resultado y fin

de la interpretación, expresión de la necesidad a priori de una interpretación sistemática y sin

contradicciones de la totalidad del orden jurídico. Los diferentes cánones de interpretación son:

Literal

Sistemática

Histórica

Teleológica

El legislador, mediante lo que se ha denominado interpretación auténtica unifica términos lingüísticos

repetidos en la Parte Especial, a la vez, que determina con mayor precisión algunas expresiones.

Artículos, 77 y 78 del código penal.

La teoría del delito.

El esquema de la teoría del delito se encuentra afectado por tres principios de raigambre

constitucional: principio de lesividad, de subsidiariedad y culpabilidad.

El principio de lesividad (art. 19): las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan el

orden público y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas

de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no

manda ni privado de lo que ella no prohíbe. A partir de esta cláusula se entiende que no puede existir

ilícito sin la agresión efectiva de un bien jurídico. Pero el injusto del D.P no es cualquier injusto

proveniente del ordenamiento jurídico, sino que por ser del D.P última ratio, es injusto cualificado en

tanto lesiona un bien jurídico penal. No todo bien jurídico ha de convertirse en un bien jurídico

penal. Al tener la característica de ser extrema ratio, se constituye no junto, sino sobre el

ordenamiento jurídico.

El principio de subsidiariedad. Consiste en recurrir al Derecho penal, como forma de control social,

solamente en los casos en que otros controles menos gravosos son insuficientes, es decir, “cuando

fracasan las demás barreras protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del derecho”.

El principio de culpabilidad: Se fundamenta en la dignidad personal. El principio impide castigar a

alguien por un hecho ajeno (principio de personalidad), se opone a la posibilidad de retribuir el

carácter o el modo de ser (principio de responsabilidad por el hecho), considera insuficiente la

producción de un resultado externo lesivo o la realización objetiva de una conducta nociva para

fundar la responsabilidad penal (principio de dolo o, mínimamente, culpa); e impide reprimir con

una pena al autor de un hecho antijurídico que no alcance determinadas condiciones psíquicas que

permitan su acceso normal a la prohibición supuestamente infringida (principio de imputación

individual).

La teoría del delito proporciona a la Parte Especial las distintas estructuras analíticas en que se

descompone el concepto de delito a fin de que proceda la explicación de las figuras delictivas en

particular. Las teorías del error, de las normas y sobre el fundamento de la pena, son componentes

paralelos de la teoría del delito.

Teoría del error. El “error” alude a la ignorancia esencial del sujeto que realiza una conducta

subsumible en el tipo objetivo de una figura en relación a la conducta externa o a una circunstancia

relevante para su encuadramiento en el tipo subjetivo del delito básico o calificado. Dos teorías han

tenido preeminencia en el tema del error: Teorías del dolo y de la culpabilidad. De ambas teorías han

existido dos versiones: unas estrictas; las otras restringidas.

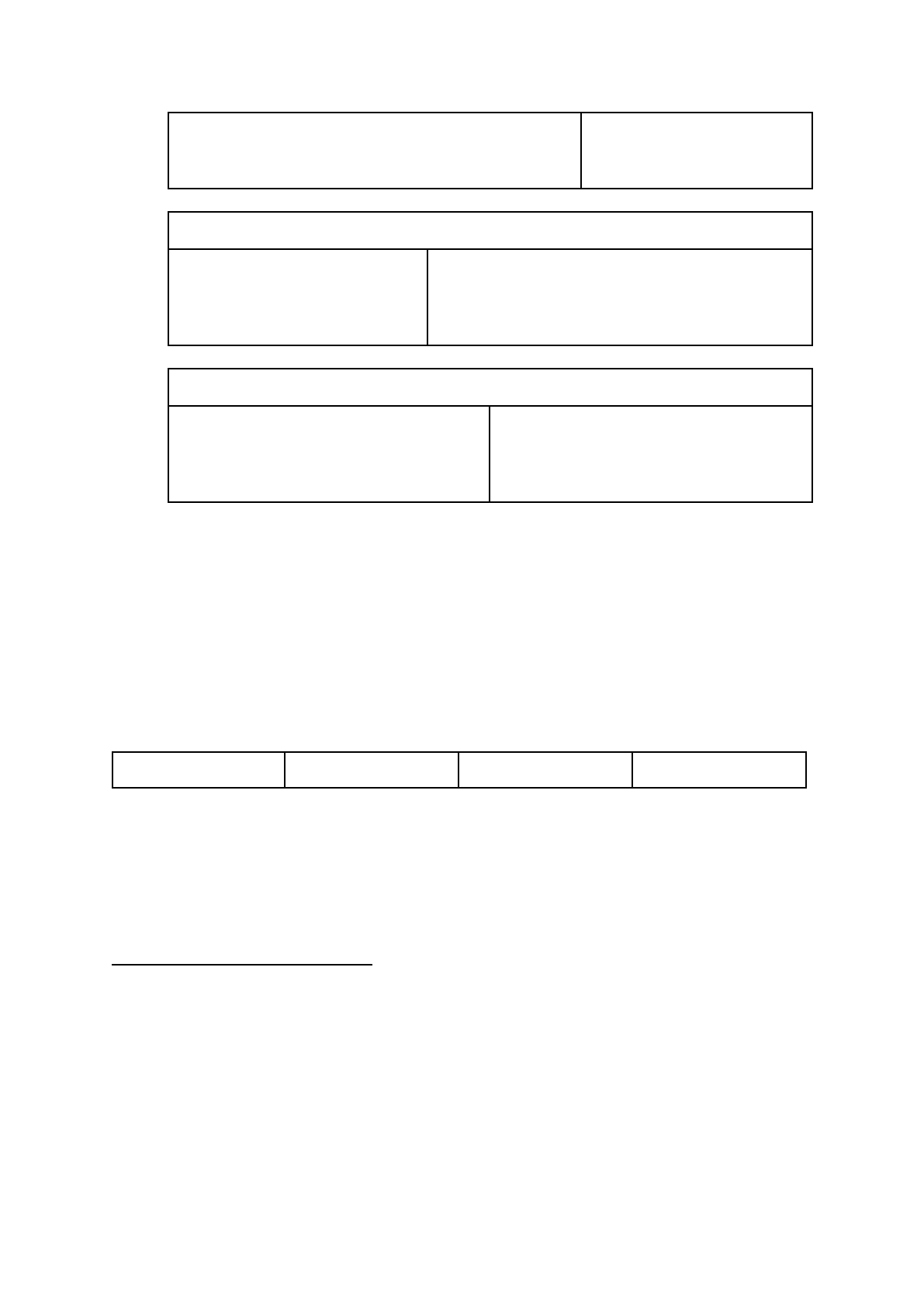

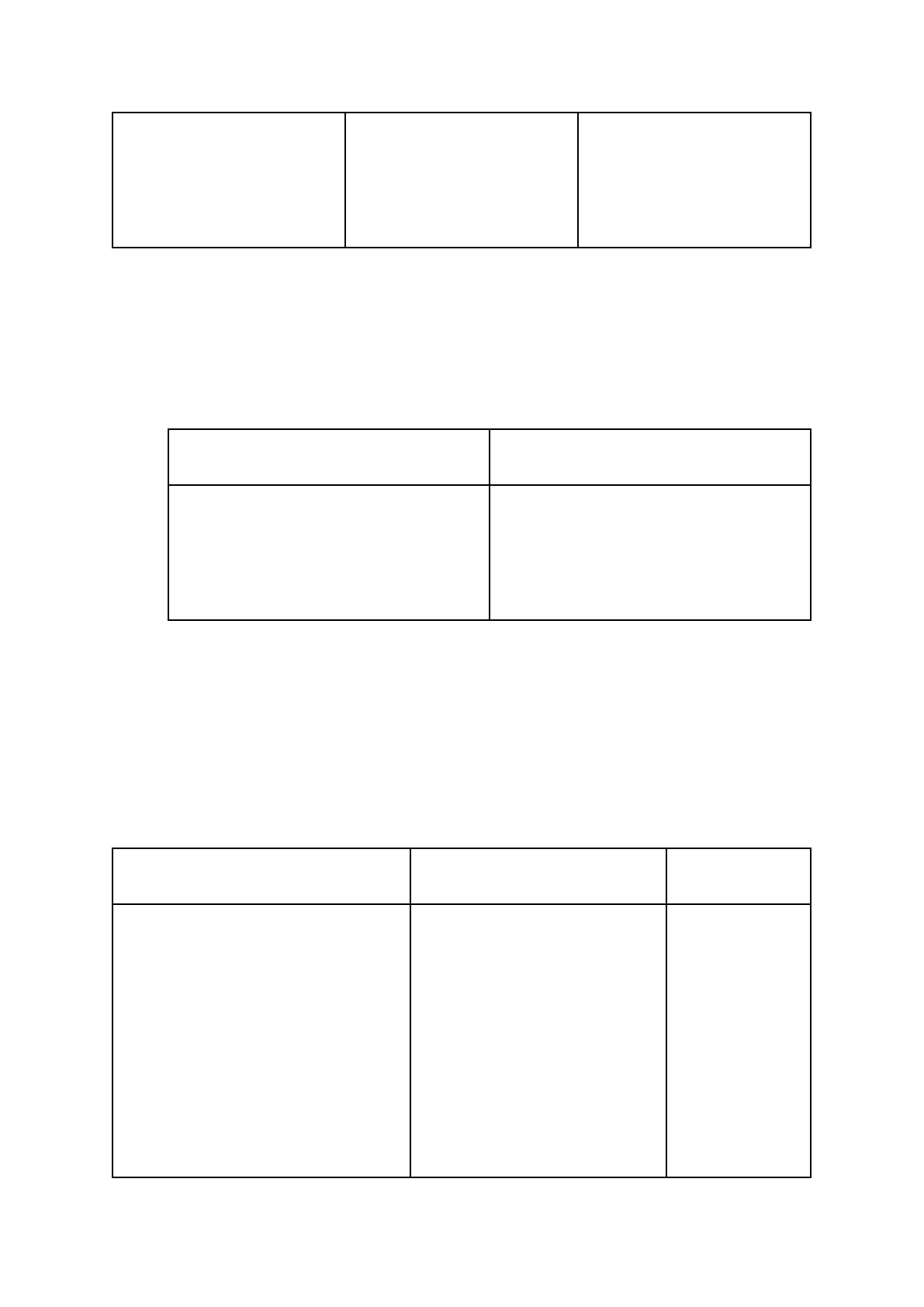

1) Teoría del dolo.

Estricta

Restringida

Contempla la esencia del delito en la rebelión consciente

del sujeto contra la norma y en consecuencia aprecia la

culpabilidad dolosa cuando el sujeto, a más de haber

reconocido las circunstancias de hecho, actuó con

conciencia de la antijuridicidad (dolo malo). El error

inevitable sobre los componentes del dolo (que sería el

conocimiento de las circunstancias del entuerto y de la

cualidad del ilícito penal) lo excluye. Cuando es evitable, al

autor se le aplica la pena de delito culposo, siempre que

éste se encuentre previsto expresamente. Se la suele criticar

por la laguna de punibilidad que se produce en relación con

aquellos errores de derecho penal evitables, en los que no

existe el tipo culposo

Se contenta con la simple

potencialidad de la conciencia del

ilícito, perteneciente al dolo, sin

exigir su presencia psicológica

efectiva. Aunque, con el fin de evitar

la obvia objeción (en cuanto a que de

tal modo se estaría simplemente

equiparando la culpa [evitabilidad de

la falta de conciencia de ilicitud

efectiva]), sólo un alto grado,

especialmente reprochable de

semejante evitabilidad, debe

equivaler al dolo.

2) Teoría de la culpabilidad.

Estricta

Restringida

Para esta teoría, la conciencia sobre la

antijuridicidad de una conducta es un elemento

de la culpabilidad; no forma parte del dolo, el

cual pertenece al tipo, en cuanto a parte

subjetiva de éste y en tanto factor de dirección

de la conducta. El dolo es conocer y querer las

circunstancias fácticas y jurídico-específicas

del tipo objetivo. La conciencia sobre la

antijuridicidad de la conducta, derivada del

conocimiento de la prohibición o mandato y de

Si bien surge a partir de los puntos básicos de la

teoría estricta de la culpabilidad, disiente con ésta

en cuanto a la entidad dada a los presupuestos

fácticos de las causas de justificación. Si el error

del autor consistió en que supuso una

circunstancia de hecho inexistente, que en el caso

de haber existido pudo haber excluido el ilícito o

la responsabilidad por el hecho, el error es o debe

ser tratado del mismo modo que el error de tipo.

La tesis de esta teoría se corrobora desde otras

la falta de permiso, junto con los presupuestos

fácticos del último, son componentes de la

culpabilidad. El error sobre las circunstancias

empíricas y normativas del tipo da lugar al

error de tipo; si es invencible, elimina el dolo

la configuración subjetiva del tipo,

descargándolo analíticamente; si es vencible,

puede dar lugar al delito culposo. El error

sobre prohibición, mandato o permiso, da lugar

al error de prohibición de mandato, y la

conducta sigue siendo dolosa; si es vencible,

subsiste la responsabilidad del autor por su

actuar doloso, aunque cabe la posibilidad de

atenuación facultativa de la pena.

perspectivas: 1) Es una consecuencia necesaria de

la doctrina según la cual los presupuestos

objetivos de las causas de justificación son

elementos negativos del tipo: si su concurrencia

anula la tipicidad de la conducta, será coherente

tratar el error relativo a ambas clases de

circunstancias del hecho del mismo modo. 2) La

justificación putativa coincide con el error de tipo

en la circunstancia de que la voluntad del autor se

dirige a realizar una situación de hecho, cuya

producción se ajusta al derecho. 3) Se puede

subrayar la autonomía de este error y, sin

otorgarle el efecto de excluir el dolo, considerar

correcta la aplicación de sus consecuencias.

La suposición errónea de una situación fáctica exculpante.

Se plantea en la actualidad el caso de que sólo concurran los elementos subjetivos, pero no los

objetivos, de una causa de exclusión de culpabilidad: el autor supone erróneamente que se haya en

una situación excluyente de la culpabilidad. La idea básica afirma que el autor sólo quedará exculpado

en caso de error inevitable, mientras que en caso de error evitable deberá atenuarse la pena.

Teoría de las normas.

En la doctrina hay cierto consenso acerca de distinguir dos normas en el seno del D.P:

1. Norma primaria (norma de conducta): norma vinculada a los ciudadanos en general, que

establece cómo deben comportarse. ¿Es la norma primaria una norma de determinación o

de valoración? Una norma es de valoración cuando se limita a expresar un juicio de valor,

positivo o negativo, sin imponer ningún imperativo dirigido a su destinatario. Una norma es

de determinación si es la expresión de un mandato o prohibición que trata a modo de

imperativo o directiva, de determinar la conducta de su destinatario. Se adopta una posición

ecléctica. Dado que el derecho debe actuar en la comunidad, su función como norma de

determinación es preferente. Sin embargo, el derecho tiene también, simultáneamente, la

misión de juzgar como objetivamente desacertado el comportamiento del autor, siendo por

ello norma de valoración.

2. Norma secundaria (norma de sanción): Establece cómo decidir los diferentes casos y,

eventualmente, cómo castigar, dirigida a los órganos de decisión (tribunales). La norma

secundaria sólo puede ser imperativa. La norma de valoración contiene y supera a la norma de

determinación. La norma primaria (determinación-valoración), rige el injusto; la norma

secundaria, que comprende a la primaria, rige la responsabilidad.

Teoría de la sanción penal.

Cuando hablamos de merecimiento de sanción penal, nos estamos refiriendo al principio retributivo,

como manifestación del principio de culpabilidad –ya no como justificación, sino como límite- y por

ende, como garantía individual frente al poder punitivo del Estado. Se trata de un límite superior

para la aplicación de la pena, el cual no puede ser excedido por necesidades de prevención general o

especial. Su manifestación prevaleciente se encuentra en el injusto, para determinar si al sujeto le es

aplicable una pena o medida de seguridad. La necesidad de pena tiene vinculación con el principio

de utilidad, en relación a los demás sujetos (prevención general) o al sujeto responsable (prevención

especial). La necesidad es un límite a la imposición de penas, adicional al del merecimiento.

Teoría del bien jurídico.

El “sistema” de la Parte Especial es, en realidad, un sistema clasificatorio de los bienes jurídicos

protegidos en los delitos en particular. Las acciones punibles no se deducen de un principio

superior, sino que son producto de valoraciones generales históricamente condicionadas (opinión

general). La mayoría de las figuras delictivas son tipos penales en blanco o abiertos. El bien jurídico

se va actualizando de acuerdo con los avances o retrogradaciones que produzca la específica sociedad

en donde la legislación penal particular ha de aplicarse.

➔ Clasificación de la Parte Especial según el bien jurídico.

El Código Penal argentino parte de los distintos bienes jurídicos preponderantemente protegidos por

las distintas figuras delictivas. La mayoría de las figuras delictivas protegen, además del bien jurídico

principal, uno o más bienes jurídicos complementarios. Estas figuras compuestas o pluriofensivas no

son una excepción en el Código Penal, como se piensa a menudo.

A partir de los derechos lesionados por los distintos grupos de delitos, se los distingue en clases

(títulos). A las clases se las especifica en capítulos, de acuerdo con las distintas modalidades de los

grupos de conductas que lesionan un mismo derecho. A las especies (capítulos) de una misma clase

(títulos) se las divide en modos particulares de conductas agraviantes de cada especie que son las

figuras delictivas o preceptos individuales. El libro segundo del C.P argentino se compone de XIII

Títulos. La clasificación comparte la tendencia científica actual de distinguir dos grandes categorías

de delito:

Derechos individuales

Derechos colectivos

Atacan intereses particulares.

Afectan bienes jurídicos de grupos

determinados, de la comunidad o del Estado.

Objeto de la acción, objeto del bien jurídico y bien jurídico.

Bien jurídico: Valor espiritual del orden social sobre los que descansa la seguridad, el bienestar y la

dignidad de la existencia de la comunidad.

Objeto material: Es el objeto real sobre el que se lleva a cabo la acción típica. Puede aparecer de

diferentes formas: como unidad psíquico-corporal (cuerpo o vida de una persona), como valor social

(fama o crédito del injuriado), como valor económico (patrimonio), como cosa (pieza de caza), como

situación real (utilidad de un objeto).

El bien jurídico y el objeto material están relacionados como la idea y su manifestación, pero

conceptualmente no deben confundirse. El injusto de resultado del hecho reside en el menoscabo del

objeto material. Por el contrario, el bien jurídico como valor ideal que está sustraído a la intervención

del autor, puede ciertamente ser despreciado y también atacado, en su materialización a través del

objeto de la acción pero, en realidad, nunca puede ser “lesionado”.

Ejemplo. HURTO. Objeto de la acción, cosa sustraída. Objeto del bien jurídico, posesión de la cosa.

Bien jurídico, propiedad?

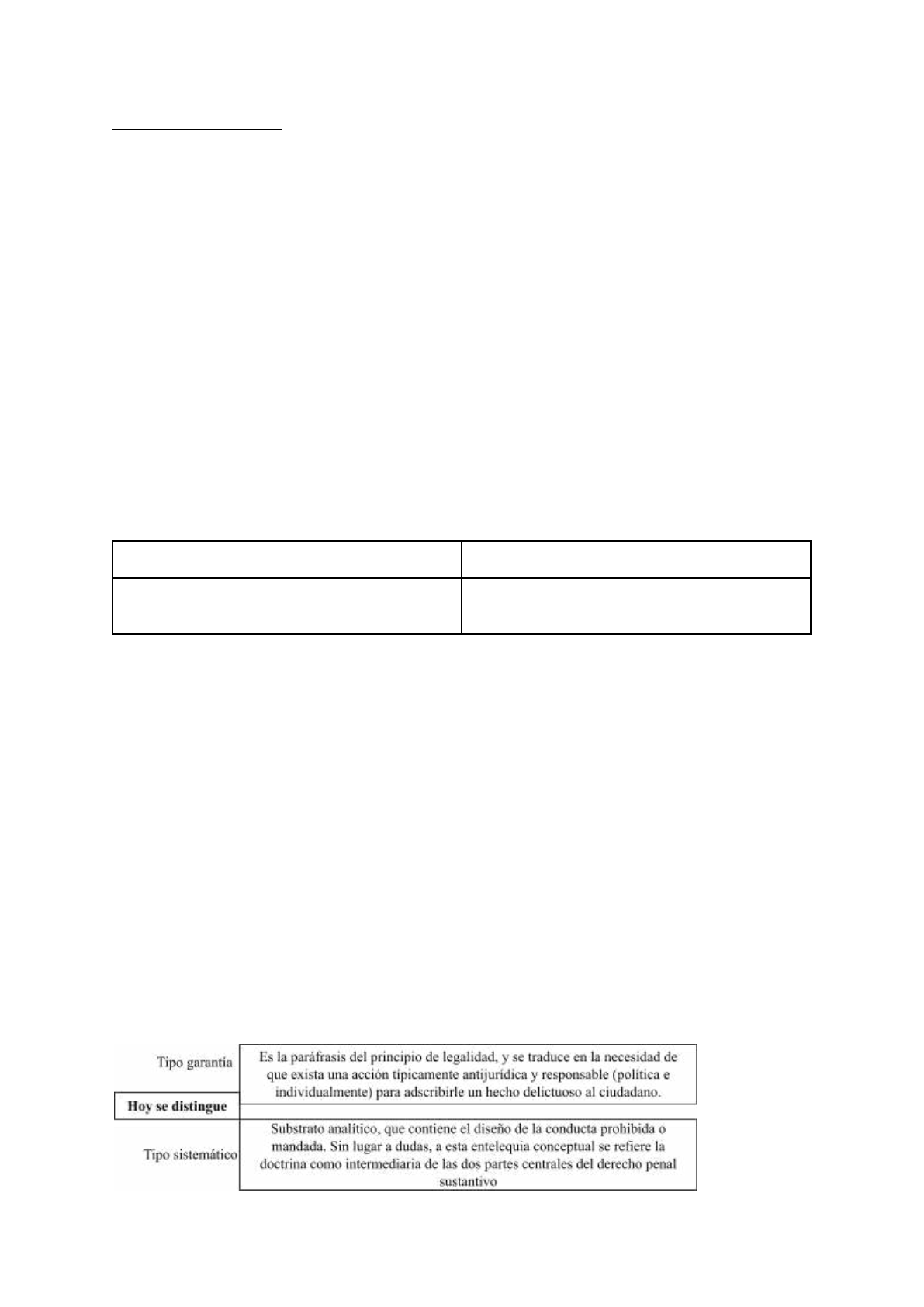

La teoría del tipo penal.

La teoría del tipo penal permite establecer qué elementos caracterizan el hecho prohibido o mandado

y condicionan la punibilidad.

Clasificación según sus elementos estructurales.

El tipo comprende cuatro elementos estructurales: 1. La conducta típica; 2. Los sujetos; 3. Los

objetos; 4. La situación típica.

Conducta típica.

Está formada por los tres componentes de todo comportamiento: parte objetiva y subjetiva (norma de

determinación), más parte normativa (norma de valoración). De otro modo, tiene un aspecto externo

(descriptivo), uno interno (subjetivo) y otro valorativo e intersubjetivo. El verbo típico es el nombre

del comportamiento (acción u omisión) previsto en la figura delictiva. Puede consistir en un verbo o

en una frase verbal (matare, hostigare).

PARTE OBJETIVA.

Abarca el aspecto empírico-externo de la conducta (principio de exteriorización). En algunas

ocasiones puede exigir un efecto separado de la conducta, posterior a ella y consecuencia de ésta.

Otras veces, exigirá algunos elementos ajenos a la conducta, por razones de oportunidad o

político-criminales, denominados condiciones objetivas de punibilidad. Los tipos tienen diferentes

clasificaciones:

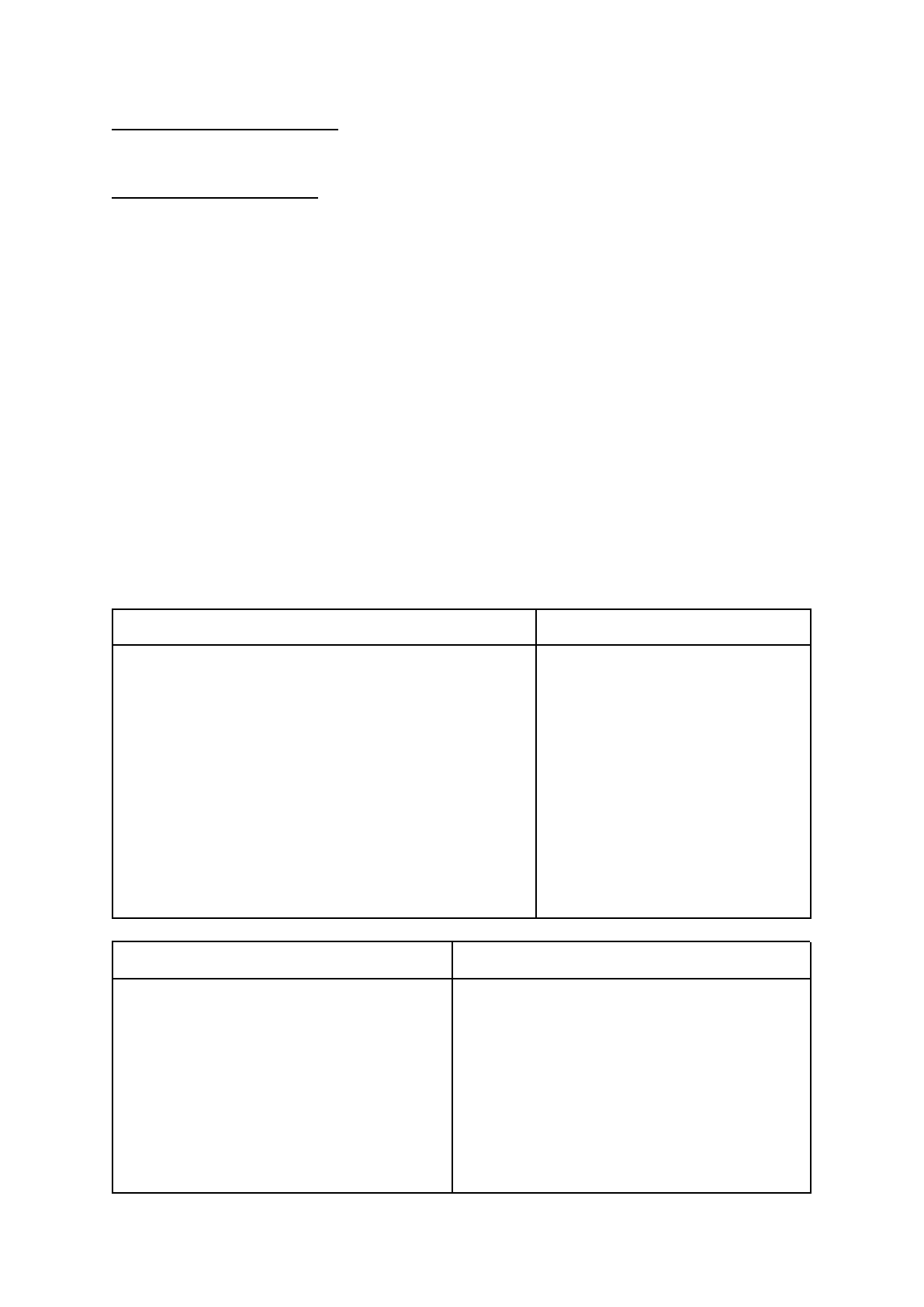

1. Por la vinculación entre la conducta y el objeto material, se distingue entre tipos de simple

actividad o mera inactividad, y de resultado.

Simple actividad.

De resultado

No requiere que la acción vaya

seguida de un resultado. En los

delitos de omisión propia se podría

hablar de delitos de mera inactividad.

Requieren que la acción vaya seguida de la causación de un

resultado separable espacio-temporalmente de aquélla. Es

una modificación del mundo externo distinguible

secuencialmente de la conducta desplegada.

Esta distinción entre tipos de mera actividad (o inactividad) y de resultado, tiene importancia para

determinar:

Tiempo y lugar del delito. El tiempo resulta trascendente para decidir cuándo una ley es anterior o

posterior al tipo. En cuanto al tiempo se ha impuesto la teoría de la actividad. El lugar importa sobre

todo a efectos de la jurisdicción y competencia. Cuatro perspectivas se han propuesto para resolver el

problema: i) La teoría de la actividad; ii) La teoría del resultado; iii) La teoría de la ubicuidad (según

que el punto de referencia elegido sea la conducta, el resultado o ambos); iv) y La teoría de la

valoración jurídica (según la cual se debe aplicar un criterio u otro según los fines perseguidos por las

distintas instituciones en que el problema se plantea).

Causalidad. De la existencia de un resultado deriva la exigencia o no de utilización de criterios

empíricos de causalidad, previos a la imputación objetiva, entre conducta y resultado. Los delitos de

resultado (acción o de omisión) exigen la utilización de este tipo de juicios científicos.

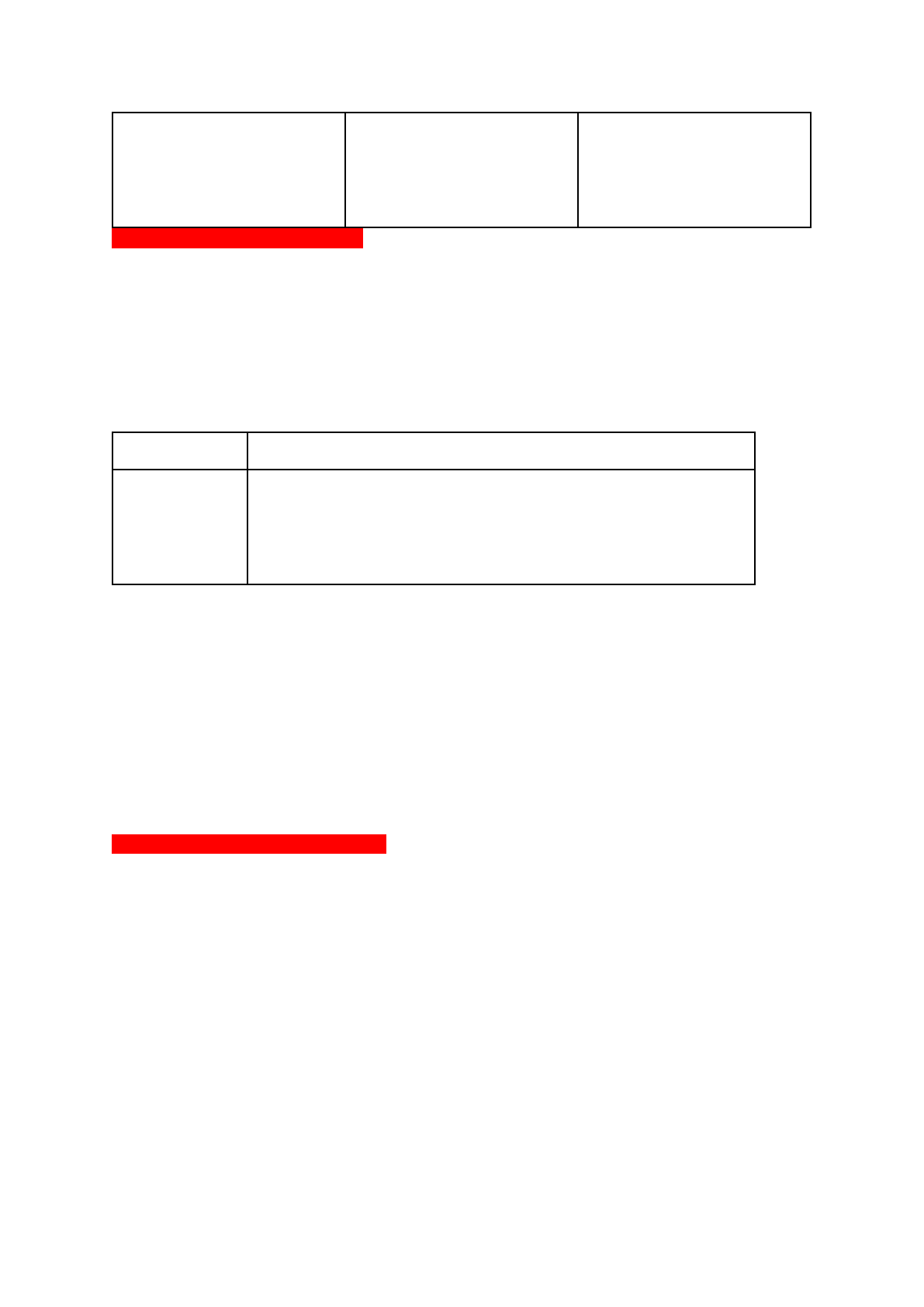

2. Según su consumación y la situación jurídica posterior, se distingue entre delitos instantáneos,

permanentes y de estado.

Instantáneos

Permanentes

De estado

La prescripción se empieza a

contar desde el momento en

que se produce el resultado.

Son aquellos delitos de cierta

duración en el tiempo por la

voluntad del autor. Su

prescripción inicia al momento

de cesar la permanencia. No se

debe confundir el tipo

permanente con el efecto

permanente del tipo. En el

primer caso el delito se sigue

Aunque estos tipos crean, al

igual que los delitos

permanentes, un estado

antijurídico duradero, la

consumación cesa desde la

aparición de éste, porque el

tipo sólo describe la

producción del estado y no su

mantenimiento. Los tipos de

cometiendo; en el segundo, el

delito ya se encuentra

consumado, pero el resultado,

por irreversible, se prolonga en

el tiempo].

estado obligan a los órganos

predispuestos de carácter

estatal a hacer cesar los efectos

del delito

Prescripción, autoría y participación.

3. Según se transgrede una prohibición, un mandato o se deba cumplir un deber (de supervisión

o cuidado) especial, los tipos son de acción, de omisión propia o de omisión impropia y

tenencia.

Tipos de acción: son aquellos en la ley prohíbe la realización de una conducta que se estima nociva.

Su fundamento último es la autonomía de la voluntad y el deber de abstención consecuente.

Tipos de omisión: Son aquellos en que se ordena actuar en determinado sentido que se reputa

beneficioso y se castiga el no hacerlo. Su origen se remonta al principio de solidaridad y en la

obligación de participar activamente en beneficio de los demás.

Propia

Impropia, comisión por omisión

No requieren un

resultado

externo, son

delitos de mera

inactividad.

En los cuales el deber se encuentra determinado en el ámbito extrapenal

y requieren un resultado concreto. La comisión por omisión consiste en

responsabilizar a alguien por la producción de un resultado al no

intervenir en un curso causal (causalidad hipotética), cuando las

circunstancias lo hubieran requerido.

Tipos de tenencia: Aquellos tipos penales que describen expresamente la actividad punible como el

“tener” una cosa incriminada (objeto corporal).

En los tipos de acción sólo se requiere la determinación de la conducta o, en su caso, del resultado que

la acción debe producir. En los de omisión propia exige que la figura traiga estructurada una situación

típica. En los de omisión impropia resulta necesario, para adscribirle el hecho al sujeto activo, que

éste se encuentre en posición de garante y que conozca de su posición especial frente al hecho. La

posición de garante puede surgir de la obligación de protección de determinados bienes o intereses

frente a todos los peligros que lo amenacen (garantes de protección) o del deber de evitación de todas

las amenazas que provengan de una fuente de peligro determinada (garantes de control o

aseguramiento). En los casos de omisión propia e impropia queda excluida la tentativa (en el caso del

segundo supuesto está discutido).

Tentativa, autoría, participación y fla…)

De acuerdo con la precisión o indeterminación de las formas de conductas mandadas o

prohibidas destinadas a producir el resultado, se distinguen los tipos de medios determinados y

de tipos resultativos.

Tipos de medios determinados: En ellos la descripción legal acota expresamente las modalidades

que puede revestir la manifestación de voluntad, cuando es taxativa.

Tipos resultativos: A diferencia de los del punto anterior, aquí basta cualquier conducta que cause un

resultado típico. Los tipos resultativos contienen una relativa apertura del tipo.

De acuerdo con la cantidad de conductas (acciones u omisiones) recogidas por la figura, los tipos

pueden ser de un acto, de pluralidad de actos y mixtos. Además, en los casos de omisión

impropia, existen tipos de deber subsidiario.

Un acto

Pluralidad de actos

Mixtos

Los que describen una sola

acción u omisión para su

realización.

Los que para su producción

requieren varias acciones u

omisiones diferentes.

Describen diversas conductas,

pero como disyuntivas,

separadas muy a menudo por la

conjunción “o”. A su vez, se

subclasifican en alternativos y

acumulativos.

Mixto alternativo. Es indiferente que se realice una u otra acción, o todas ellas, por entender que no

se añade mayor desvalor al injusto.

Mixto acumulativo. Hay tantos delitos como conductas, por interpretarse que la adición a otra

modalidad añade mayor desvalor al hecho.

Casos de omisión impropia, tipos de deber subsidiario. En los delitos de omisión propia se dan

hipótesis que la ley dispone, para el caso de imposibilidad fáctica de cumplimiento de la obligación

principal, un deber secundario a cumplir y cuyo incumplimiento también es punible. Sólo

demostrando la imposibilidad fáctica de cumplir ambos deberes, se excluye la tipicidad.

Resultados sin vinculación dolosa con la conducta y con relación mediata de causalidad,

comprende los tipos culposos, preterintencionales y las condiciones objetivas de punibilidad.

Tipos culposos: En estos encontramos un resultado no querido por el autor, pero que se ha producido

por falta de cuidado. Hacen referencia a la imprudencia, negligencia, impericia en arte o profesión o

inobservancia de los reglamentos o de los deberes a cargo o de las ordenanzas a cargo, agregando en

algunos casos a la inexperiencia o antirreglamentariedad. En el C.P argentino existen tres especies

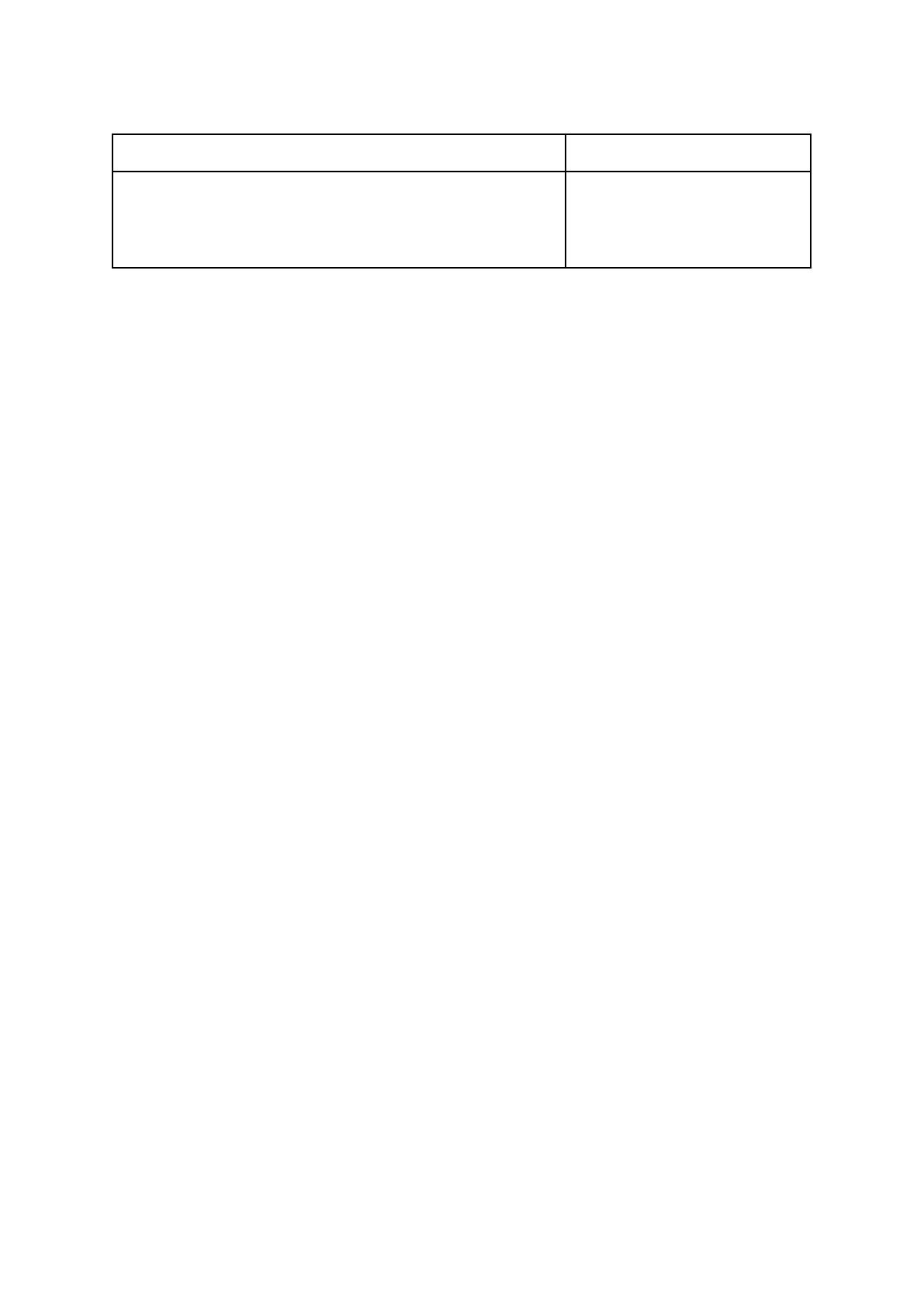

diferentes en el tipo culposo:

Tipos culposos con un

resultado

Tipos culposos con un

segundo resultado de peligro

concreto o lesión de un objeto

material de un bien jurídico

complementario

Tipos culposos impropios

El único resultado producido es

la realización del riesgo

estadístico derivado de la

conducta (activa u omisiva),

sin que exista otro elemento

intermediario entre ambos.

El segundo resultado – el cual

pone en peligro cierto o

produce la lesión del soporte

material de un bien jurídico

diferente al

preponderantemente protegido

por la figura- es el producto del

primer resultado, el cual es el

que se encuentra vinculado a la

acción riesgosa por la relación

de peligro estadístico.

Requieren, entre la conducta

riesgosa –violatoria del deber

de cuidado- y el resultado

lesivo del bien jurídico, la

conducta dolosa de un tercero

que se vale de la violación del

deber de cuidado para producir

dolosamente dicho resultado.

Tipos preterintencionales o cualificados por el resultado: Aquí se prevé una combinación de un

hecho básico doloso y un resultado no querido por el autor, pero producido por falta de cuidado.

Cuando junto a un comportamiento doloso concurra un resultado ulterior que hubiese podido preverse

y evitarse, podría afirmar que ese resultado ha sido imprudentemente provocado, en base a ello

estaremos en un concurso de delitos, entre el doloso y el culposo.

Condiciones objetivas de punibilidad: Son auténticos elementos del tipo situados fuera de la

congruencia con los elementos subjetivos, y cuya presencia constituye un presupuesto para que el

actuar típicamente antijurídico conlleve consecuencias penales. En su interior se hallan las propias y

las impropias. Las últimas, a su vez, se dividen en causas encubiertas de agravación de la pena y

circunstancias del hecho encubiertas que fundamentan la punibilidad.

1) Las condiciones objetivas de punibilidad propias son simples causas de restricción de la

pena, circunstancias que permiten que no sean objetadas desde la perspectiva del principio de

culpabilidad.

2) Las condiciones objetivas de punibilidad impropias son las que en la práctica poseen mayor

importancia. Dentro de ellas se distinguen:

a) Condiciones encubiertas de agravación de la pena: Estas causas o condiciones

pertenecen, por su esencia, al tipo de injusto pero que, formalmente, están

configuradas como condiciones de la punibilidad porque el legislador quiso hacerlas

independientes de la necesidad de que aparecieran referidas al dolo o a la

imprudencia. Representan restricciones del principio de culpabilidad por razones

político-criminales.

b) Circunstancias del hecho encubiertas que fundamentan la punibilidad: Son

aquellas que se encuentran disociadas del tipo subjetivo por razones político

criminales. (Art. 95 Código Penal).

Réditos de la distinción: Los tipos culposos son tipos en blanco (impericia o inobservancia de los

deberes o reglamentos a cargo) o abiertos (imprudencia o negligencia). Tanto en delitos culposos

como en los preterintencionales, no existe la posibilidad de tentativa. La parte normativa del tipo (la

denominada imputación objetiva) adquiere su máxima en ambas clases de tipo, con cierta

preeminencia respecto al tipo subjetivo. La condición objetiva de punibilidad no requiere ninguna

relación subjetiva ni causal con la conducta.

PARTE SUBJETIVA.

Está constituida por la voluntad –consciente, como en el dolo, o sin conciencia suficiente de su

concreta peligrosidad para el bien jurídico, como en la culpa- y a veces por especiales elementos

subjetivos. Asimismo, se encuentra la categoría intermedia de los delitos preterintencionales. El

principio de proporcionalidad determina que la conducta dolosa siempre tiene que ser más grave que

la culposa. Aunque existen excepciones en donde la ley transforma en equivalentes ambas formas de

responsabilidad.

1. Los tipos culposos se clasifican, de acuerdo a su contenido psicológico, en tipos con culpa

consciente y tipos con culpa inconsciente.

Culpa consciente

Culpa inconsciente

Existe cuando, si bien no se pretende causar la

lesión producida, se divisa su posibilidad y, sin

embargo, se actúa: se reconoce el peligro

estadístico de la situación, pero se confía en que

no dará lugar a ninguno de los resultados lesivos

factibles.

Implica que no sólo no se quiere el resultado

lesivo, sino que ni siquiera se prevé su

posibilidad: no se advierte el peligro, pero la

conducta en sí misma ya es riesgosa.

La diferenciación realizada permite centrar el problema de la distinción entre el último escalón del

dolo –eventual- y el primero de la culpa –consciente.

2. Los delitos dolosos pueden imputarse a título de:

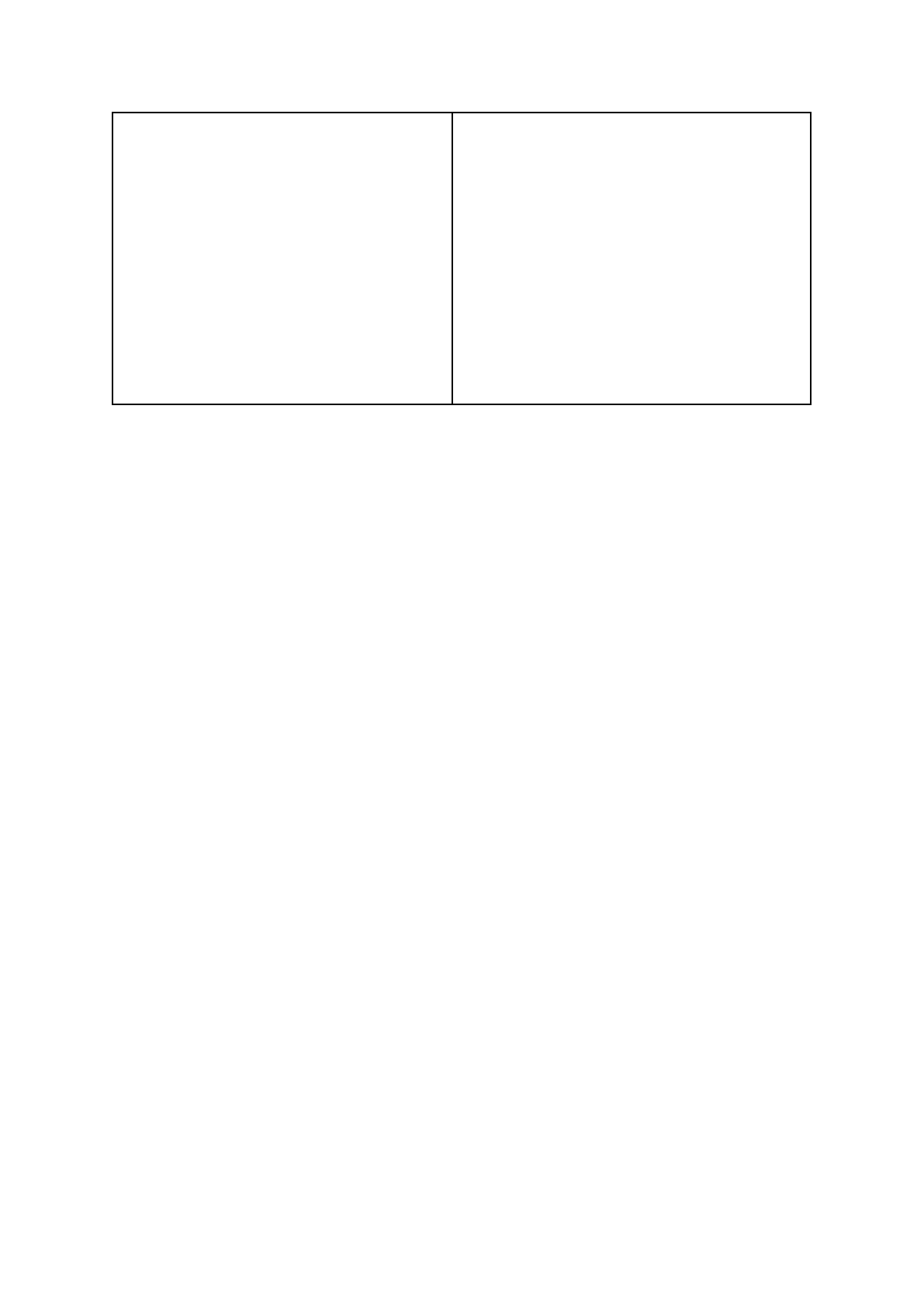

Dolo directo (de primer

grado)

Dolo indirecto (de segundo

grado)

Dolo eventual

El tipo objetivo se realiza con

intención o propósito (quiere

Comprende las consecuencias

que, aunque no las persigue, el

Es el conocimiento y la

aceptación previa por parte de

matar y lo hace).

sujeto prevé que se producirán

con seguridad.

una persona de la posibilidad

de que se produzca una

determinada consecuencia

como consecuencia de su

actuación, actuación que sin

embargo realiza.

Todo tipo doloso puede cometerse a título de dolo directo, pero jurídicamente, sólo algunos de ellos

pueden cometerse a título de dolo eventual. El delito doloso tiene un lado cognitivo y otro volitivo,

aunque estos tipos pueden contener otros elementos subjetivos que en ellos inciden.

a) Lado cognitivo: Dentro de este grupo se pueden distinguir los expresos y los implícitos. A su vez,

los expresos se dividen, según fuercen dolo directo o recaigan en aspectos periféricos menos

relevantes.

1) Expresos: Nuestra ley habla, cuando son expresos, de sabiendo, conociendo, tuviere

conocimiento, con conocimiento, le constare, conociendo, etc.

Expresos que fuerzan el dolo directo

Expresos que recaen sobre elementos

periféricos

Hay tipos dolosos que sólo pueden darse

con dolo directo, exigiendo un

conocimiento superlativo de lo esencial de

la parte objetiva, agudizando lo meramente

doloso hasta transformarlo en directo,

exigiendo la actuación a sabiendas.

Tienen por objetivo remarcar un

conocimiento específico sobre una

circunstancia o accidente del tipo.

2) Implícitos: El sujeto activo tiene que reconocer el significado legal de la pauta jurídica a la

que se remite o el significado social de la pauta valorativa impuesta de manera implícita en la

ley.

b) Lado volitivo: Los elementos que aquí se encuentran están sujetos a una amplia clasificación.

Entre ellos podemos mencionar: Los tipos con tendencia interna trascendente, de tendencia interna

intensificada, de expresión, con elementos impropios de la actitud interna y tipos de imperfecta

realización.

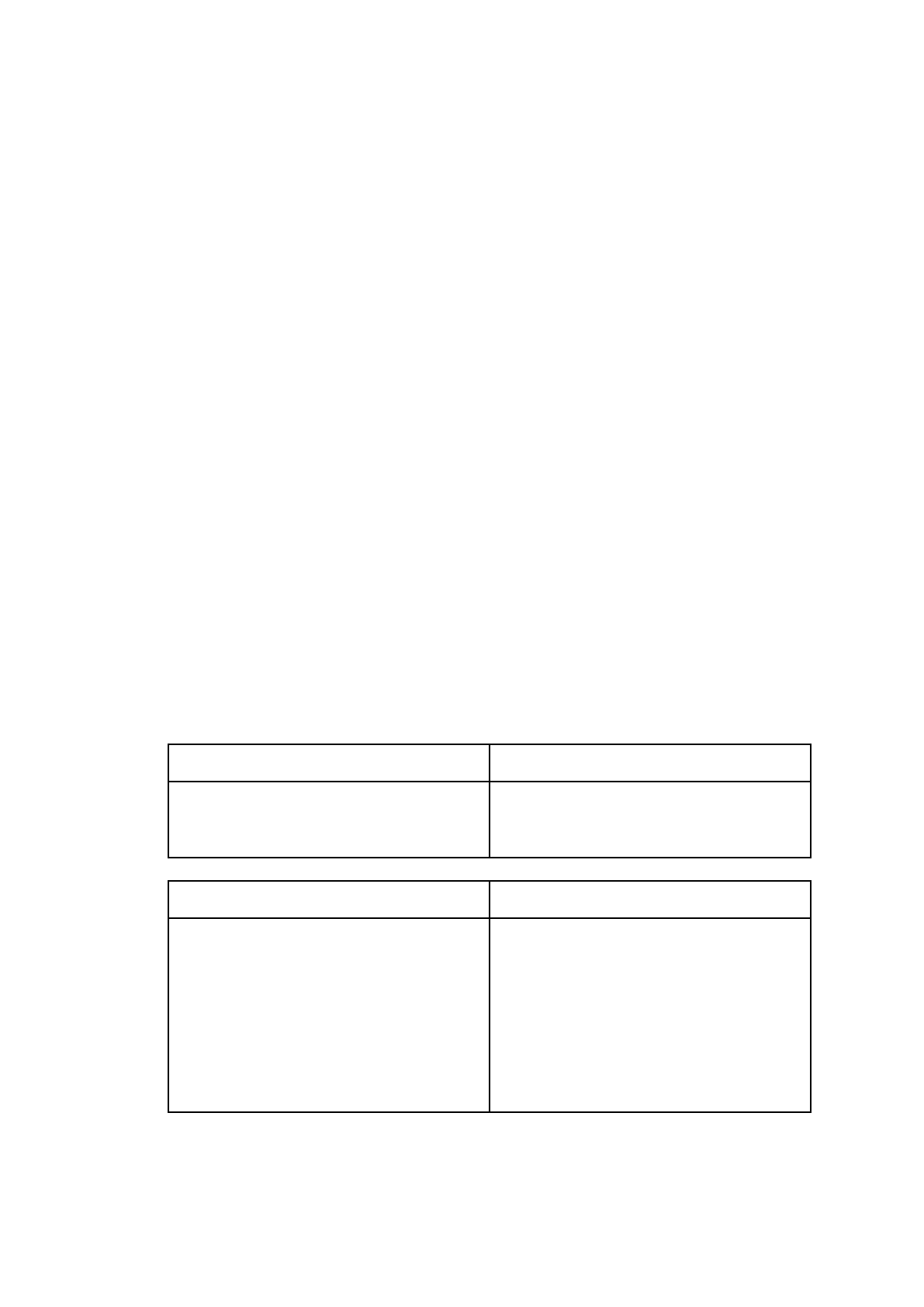

Tipos con tendencia interna trascendente: Se alude a delitos en los que una tendencia subjetiva

ultraintencional es inherente a un elemento típico o codetermina el tipo (clase) de delito. Se dividen en

tipos mutilados de dos actos o tipos de resultado cortado.

Tipos mutilados de dos actos

Tipos de resultado cortado

Tipo complejo

de ambos

En estos supuestos la intención del autor

al ejecutar la acción típica debe dirigirse

a realizar otra actividad u omisión

posterior. Es suficiente con que en el

momento del primer acto esté presente la

intención de realizar más tarde la

segunda acción que todavía se encuentra

pendiente. Pero no hace falta que se

ejecute el segundo acto, realmente

decisivo, sino que justamente sólo tiene

que estar propuesto. (ejemplo: rapto para

violar, pero el segundo acto no se

concreta por x razones, está mutilado).

En estos tipos, el avenimiento del

resultado no está incluido en el

tipo, sino que basta con la

intención del autor dirigida a su

producción. La intención del autor

al ejecutar la acción típica tiene

que dirigirse a un resultado

dependiente de la voluntad de un

tercero o de una situación fáctica

independiente de él (mato, robo o

hurto, pero para satisfacer

necesidades ajenas o para encubrir

otro hecho).

Existen figuras en

que el elemento

subjetivo de

tendencia interna

es complejo, al

mismo tiempo es

un tipo mutilado

de dos actos y,

también, un tipo

de resultado

cortado.

Tipos tendencia interna intensificada: El autor no hace algo que está más allá de la acción típica,

sino que realiza ésta confiriéndole un sentido subjetivo específico. En ellos se distinguen:

a) Tipos sexuales: Requieren no sólo que la acción contradiga gravemente en lo externo el

sentimiento de pudor, sino también que se realice con cierta intención lúbrica.

b) Tipos de tendencia especialmente peligrosa: Exigen una dirección de la voluntad del autor

que revele una disposición específicamente agraviante para el bien jurídico protegido

(ejemplo: ánimo de lucro, proponiéndose un interés pecuniario, propósito de causar perjuicio

a otro, etc.).

c) Tipos estructurales o con elementos constitutivos de profesionalidad, habitualidad o

comercialidad: La conexión con el contenido de injusto típico, reside en la especial

consolidación de una voluntad de acción cuyo portador, a través de la comisión reiterada del

hecho, quiere asegurarse como una fuente de ingresos duradera, bien en una inclinación que

lo impulsa a la comisión del delito correspondiente o, finalmente, en pretender convertir al

delito en una parte de su actividad profesional.

d) Tipos con vocablo de actividad final: En ellos lo decisivo es la dirección que el autor les

imprime hacia el resultado. De otro modo, aunque en realidad se define un determinado

proceso exterior, en ellos resulta decisiva la dirección por el autor hacia el resultado (fingiere,

el que engañando simulare, sustrajere, retuviere, favoreciere, ocultando, disimulando, etc.)

Tipos de expresión: La figura requiere que haya en el autor un estado interior de conocimiento al que

se contrapone el comportamiento externo.

Delitos con elementos impropios de la actitud interna: Constituyen tan sólo la faceta subjetiva de

especiales elementos del injusto (cruel, brutal, maliciosamente, etc.). Se cuentan, también, entre ellos

a todas las formas de aprovechamiento. Formulan un juicio de valor conclusivo sobre la relación total

entre sucesos externos e internos del hecho, entre situación de la acción y metas de la acción. Lo

cruel, brutal, malicioso, el aprovechamiento o el abuso, tiene que ser reconocido y asumido por el

agente (tipo subjetivo). No es una mera manifestación que lleve directamente al juicio de

reprochabilidad (culpabilidad).

Tipos de imperfecta realización: Se caracterizan porque el autor perseguía la consumación del delito

y, sin embargo, no lo consigue, logrando sólo realizar determinados actos preparatorios que la ley

castiga (punición autónoma como delitos de actos preparatorios), o bien llegando a efectuar todos o

parte de los actos de ejecución sin que el delito se produzca (tentativa), siempre que la falta de

consumación no se deba a desistimiento voluntario del autor ni se trate de contravenciones.

Se distinguen en propiamente dichos y emprendimiento.

1) Tipos de imperfecta realización propiamente dichos: Aquellos en los que el legislador ha

castigado de forma diferente los actos preparatorios, autónomamente tipificados, la tentativa y

la consumación.

2) Tipos de emprendimiento: En estos tipos se equipara, en cuanto a gravedad, la sanción de la

tentativa y consumación. Algunas veces se equipara a aquéllos la comisión de actos

preparatorios. Emprender un hecho significa que con su tentativa el hecho queda consumado.

a) Tipos de emprendimiento expresos: En ellos están equiparadas la consumación y la

tentativa. Para estas infracciones no rige la posibilidad de la reducción de la pena del

delito intentado y que decae el privilegio del desistimiento, lo que determina una

anticipación de la plena punibilidad al grado de tentativa.

b) Tipos de emprendimiento implícitos: Evidencian, de manera tácita pero

concluyente, la misma estructura que los delitos de emprendimiento propios en la

medida en que la puesta en marcha de una tendencia determinada está ya sujeta a

pena.

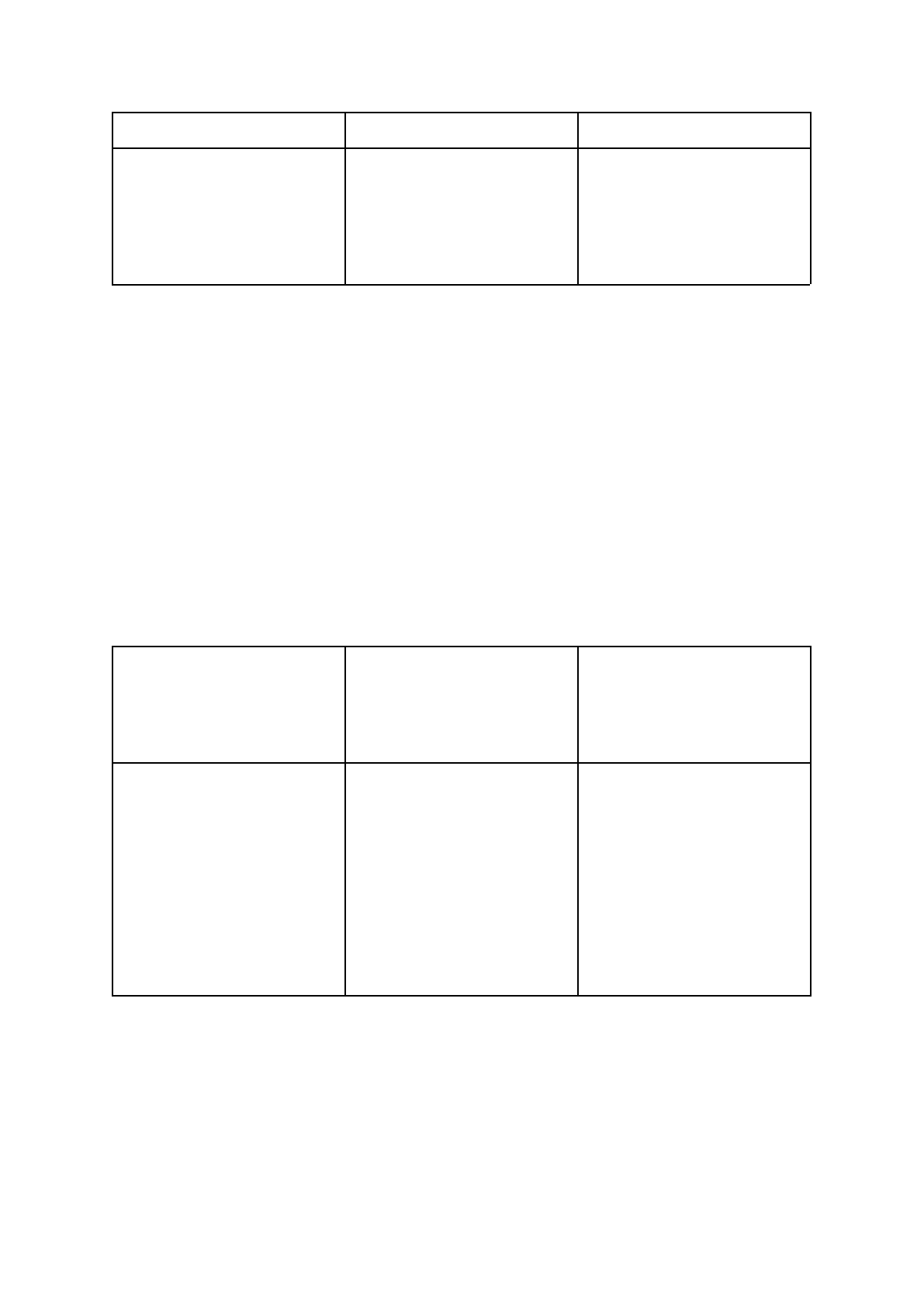

RELACIÓN ENTRE LAS PARTES OBJETIVA Y SUBJETIVA.

Tipo incongruente

Tipo congruente

Existe cuando la parte subjetiva no se corresponde con la

objetiva. El exceso puede ser, tanto del lado objetivo (tipo con

exceso objetivo), como del subjetivo (tipo con exceso

subjetivo).

Se da cuando la parte subjetiva

del tipo coincide simétricamente

con la parte objetiva.

PARTE NORMATIVA.

Comprende los criterios de valor utilizados por el legislador en su plan político criminal

intrasistemático para adscribir al injusto al ciudadano por la realización de la conducta y,

eventualmente, por la producción del resultado. Dentro la doctrina de la imputación objetiva, se

distinguen criterios de primer nivel y criterios de segundo nivel:

Criterios de primer nivel: El principio de imputación normativa más importante es el del riesgo

tolerado (ejemplo: manejar), cuya transgresión, en los delitos de resultado, tiene que verificarse a

través de tres juicios. En la actualidad se propone su extensión a los delitos de mera actividad.

A) La elevación del riesgo queda excluida por la disminución del riesgo a través de la conducta,

por falta de creación de un peligro o por riesgo tolerado.

B) En cuanto la realización del riesgo no tolerado en el resultado, queda descartada si el peligro

no se realizó, si no se realizó precisamente el riesgo tolerado, si no se realizó en un resultado

abarcado por el fin de protección de la norma de cuidado, o porque la conducta alternativa

conforme a derecho tampoco habría impedido su producción con alta probabilidad.

C) El escalón del alcance del tipo elimina la imputación, si el resultado producido por el riesgo

no tolerado, no se encuentra dentro del radio de los que está destinado a impedir el particular

tipo delictivo.

Criterios de segundo nivel: Son el principio de confianza, la posición de garante, el de

autoprotección del ciudadano, el de prohibición de regreso, el de lógica del delincuente y el principio

de precaución.

1. En los delitos culposos, principalmente en los que existen separación de tareas por rol, es de

aplicación el PRINCIPIO DE CONFIANZA, según el cual, cuando el comportamiento de

los seres humanos se entrelazan, no forma parte del rol del ciudadano controlar de manera

permanente a todos los demás. Quien se comporta debidamente en la circulación puede

confiar en que otros lo hagan también, siempre y cuando no existan indicios concretos para

suponer lo contrario. Este principio tiene dos modalidades: 1. Todo el que actúa como tercero

genera una situación que es inocua siempre y cuando el que actúe a continuación cumpla con

sus deberes. 2. Si una situación existente ha sido preparada de modo correcto por un tercero,

no ocasiona daño alguno, si quien hace uso de ella, en potencial, cumple con sus deberes.

2. En los delitos de comisión por omisión no se requiere la relación de riesgo, sino la

evitabilidad de la lesión en POSICIÓN DE GARANTE, o más precisamente se debe

corroborar si la acción mandada (y no realizada) hubiese reducido el riesgo de que el

resultado acaecido no se hubiera dado empíricamente. La imputación objetiva tiene el

siguiente método: 1. Primeramente, debe verificarse si existía alguna posibilidad de que éste

no se produjera. 2. Segundo, si una acción del sujeto omitente hubiese sido el vehículo de

dicha posibilidad a través de criterios de causalidad. 3. Tercero, si dicha acción se encontraba

dentro del ámbito de competencia especial que tenía el sujeto en razón de su posición de

garante.

3. En los delitos con bien jurídico disponible o relativamente disponible un criterio accesorio e

importante es el de AUTOPROTECCIÓN DEL CIUDADANO. Los deberes de

autoprotección son del ciudadano, de la persona del sujeto ex ante, y no de la víctima ex post.

4. En la teoría de la participación se impone el principio de PROHIBICIÓN DE REGRESO:

el carácter de un comportamiento no puede imponerse de modo unilateral-arbitrario. Por

tanto, quien asume con otro un vínculo que de modo estereotipado es inocuo, no quebranta su

rol como ciudadano aunque el otro tenga dicho vínculo en una organización no permitida.

5. En la tentativa los conceptos comienzo de ejecución y desistimiento reúnen características

propias de los tipos abiertos pues requieren del reconocimiento del sujeto activo de la

significación social de la conducta que se está llevando a cabo, para poder ser adscripto o

excluido el hecho. Correlativamente, se hace lugar en el tipo normativo el principio de

LÓGICA DEL DELINCUENTE, a fin de delimitar, a partir de criterios externos, los tramos

de preparación y comienzo de ejecución., como el desistimiento voluntario del desistimiento

involuntario.

6. El PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN regula el bloque denominado responsabilidad por el

producto. Nacido en el derecho administrativo y transformado no sólo en un principio político

criminal (para castigar conductas dolosas donde no existe constatación de su

desenvolvimiento peligroso), sino también criterio de seguimiento e imputación en las figuras

existentes.

SUJETOS DE LA CONDUCTA TÍPICA. Son: El sujeto activo, el sujeto pasivo y el Estado.

SUJETO ACTIVO: Es quien realiza el tipo. Los tipos se dividen, según la necesidad o no de

características particulares del sujeto activo, de acuerdo a la necesidad o no de concurrencia de más de

un sujeto activo o de conformidad a su forma de intervención:

1. Según la necesidad o no de características particulares en el sujeto activo: Se los clasifica en

comunes (expresos o tácitos), especiales (propios o impropios) y de propia mano.

1) Tipos comunes. En esta clase de tipos la ley no limita el ámbito de los posibles sujetos

activos, sino que se refiere a ellos expresamente o tácitamente, pero en forma indeterminada.

Tipos comunes expresos

Tipos comunes tácitos

En estos casos la ley alude explícitamente

(al que, el que, los que, los individuos, la

persona, quienes).

En esta subespecie el sujeto activo –que

puede ser cualquiera- queda descrito

implícitamente

2) Tipos especiales. Se clasifican en

Tipos especiales propios

Tipos especiales impropios

Describen una conducta que sólo es punible

si a título de autor es realizada por ciertos

sujetos especialmente determinados por el

legislador (ej: funcionarios), de modo que

los demás que la ejecuten no pueden ser

autores ni de éste ni de ningún otro delito

común que castigue para ellos la misma

conducta. La lesión al deber, en este caso, es

lo que fundamenta la punibilidad.

Guardan relación con un tipo común, del

que puede ser autor un sujeto no

cualificado. En estos casos es decisivo

solamente el deber especial, y no la posición

del autor en sí. Su consecuencia inmediata

es la agravación de la punibilidad para el

sujeto específico.

3) Tipos de propia mano: Esta clase de tipo presupone la ejecución de un acto corporal o, por lo

menos, personal, que el autor debe llevar a cabo por sí mismo pues de lo contrario faltaría el

especial desvalor de la acción correspondiente del delito.

2. Según la necesidad o no de concurrencia de más de un sujeto activo: Se dividen en

unisubjetivos o plurisubjetivos. Los últimos pueden ser de conducta unilateral o de convergencia y

tipos de conducta bilateral o de encuentro.

1) Tipos unisubjetivos: Para su realización alcanza con la conducta de un solo sujeto activo.

2) Tipos plurisubjetivos: Exigen la concurrencia de varios sujetos activos, no pueden ser

realizados por una sola persona. Se distinguen:

Tipos de conducta unilateral o de

convergencia

Tipos de conducta bilateral o de

encuentro

La conducta de los sujetos activos se dirige

al mismo objetivo típico.

Las conductas de los sujetos, aunque

complementarias, persiguen un objetivo

distinto y tienen también distinto sentido.

3. Según la relevancia de la intervención del sujeto: Según la forma de intervención del sujeto

activo, concurrirán tipos de autoría o de participación.

De autoría

De participación

Requieren autoría (propiamente dicha)

o por medio de otra persona que actúa

como mero instrumento (autoría

mediata) en la realización de un delito.

El tipo puede ser cometido sólo o

junto con otros con los que ha habido

división de trabajo (coautoría).

Suponen la determinación directa de otro a cometer un

delito (consumado o tentado) o un auxilio o cooperación

con aportes infungibles, para la comisión de un delito, sin

los cuales no haya podido cometerse del modo realizado

(participación necesaria), o la cooperación o ayuda

posterior basada en la promesa anterior a la realización

del delito (participación no necesaria).

[Aclaraciones: En los delitos de omisión sólo puede ser autor quien se encuentra en la situación típica

y, por lo tanto, tiene el deber de actuar (dominio potencial). No rige la autoría mediata ni la coautoría.

En cuanto a la participación, sólo se permite instigación. En los delitos de comisión por omisión se

admite todo tipo de participación, pero autor sólo será quien reúna las condiciones de garante].

SUJETO PASIVO. Es el titular o portador del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito.

Pueden ser sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, la sociedad civil y el Estado.

1. Sujeto pasivo común y calificado. Existen sujetos pasivos calificados, su introducción por regla

tiene la finalidad de agravar o atenuar la pena.

2. Diferenciación con otros sujetos.

a) Difiere de la persona sobre la que recae física o psíquicamente la acción típica, en que ésta

puede o no ser el titular del interés preponderante como bien jurídico. En los delitos contra las

personas coinciden, no así en los delitos como la estafa en donde el engaño típico puede

recaer sobre una persona distinta a la que sufre el perjuicio patrimonial.

b) Tampoco se identifica con el damnificado. No abarca solo al titular del interés lesionado

sino a todos los que soportan las consecuencias mas o menos lesivas del acto.

c) Se lesiona un bien jurídico protegido secundariamente por el tipo.

d) Tipos plurisubjetivos aparentes: Se caracterizan por la necesidad de que el sujeto pasivo

colabore con el sujeto activo, se los suele denominar de participación necesaria. El fenómeno

se vincula con el desconocimiento previsto legalmente del consentimiento prestado por el

ofendido en ciertos delitos.

3. Estado: Es el ente público llamado a reaccionar con una pena, por ser sus órganos los principales

receptores de la denominada norma secundaria.

Este documento contiene más páginas...

Descargar Completo

DERECHO PENAL II (primer parcial).pdf

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.