DERECHO DE DAÑOS

Resp. civil Obligación de castigar al culpable, sea por resp. cont o extracontractual.

Antes: Llambias “No hay responsabilidad sin culpa”.

- Foco puesto sobre el culpable/ofensor (quien cometía el ilícito).

- Se busca sancionar al ofensor.

- Se requería culpa para que haya responsabilidad.

- Sólo resp. subjetiva desprotección de la víctima del daño. Es difícil probar la culpa.

Actualmente:

-Foco en indemnizar a la víctima: prevención y reparación del daño. Se busca un acreedor de una indemniz, no al

deudor.

-Cambio de la denominación de Responsabilidad Civil a Derecho de Daños Objeto es la reparación, reestablecer el

equilibrio patrimonial que existió por incumplimiento contractual o ilícito extracontractual.

EVOLUCIÓN

1º Etapa: Venganza Ilimitada: (Prehistoria – Hombre de las cavernas)

- Quien sufría un daño tenía un derecho ilimitado sobre el autor del daño (idea de venganza, causando un mal igual

o mayor).

- Usos de los pastores. Existía una declaración de voluntad El agraviado prometía a su tribu recompensa si lo

acompañaban en la venganza. De este modo, ellos se quedaban con los despojos del agraviante (motín).

La critica es que no se hablaba de culpa, ni de dolo, ni de factor de atribución.

2º Etapa: Venganza Limitada:

- Al damnificado le está vedado infringir un mayor daño que el sufrido, podía vengarse causando el mismo daño.

- Sanción retributiva (punitiva), no resarcitoria.

- Ej.: Código de Amurabi. “Ojo por ojo, diente por diente”. Ley de Talión.

3º Etapa: Composición Voluntaria:

- Se plantea qué resulta más conveniente para la víctima, si la venganza o la reparación Surge la opción de la

reparación en especie (recomponer el patrimonio – equilibrio partrimonial).

- La víctima podría inclinarse voluntariamente por esta alternativa (resarcimiento) o vengarse.

4º Etapa: Composición Obligatoria:

- Fin de la venganza no convenía a la sociedad: implicaba la pérdida de bienes, por lo que el Estado comienza a

intervenir.

- No hay más opción. El damnificado debe contentarse con una reparación similar al daño inflingido. Nace la idea de

indemnización y no más destrucción de bienes (No hay culpa, dolo, etc.)

5º Etapa: Era Agraria: desde Epoca Romana hasta SXIX.

Época de la Codificación. Surgen diversos conceptos:

o Conducta reprochable. Idea la diferencia entre obrar o no.

o Graduación de la culpa: grave, leve, levísima

o La extensión del resarcimiento está relacionado con ese obrar

o Culpa y dolo. (Surgen del Dcho. Romano y se trasladan al Canónico)

o No hay responsabilidad sin culpa sin culpa no hay reproche no hay sanción. (Desprotección de la víctima

quien si no lograba acreditar la culpa quedaba sin resarcimiento).

2 Principios de la Época Agraria:

(1804: Ambos quedaron consagrados en el Código Napoleónico. – Romanistas - El Código Napoleónico, influenciado

por la Revolución Francesa y la protección de los bienes, es un código muy patrimonial y basado en la seguridad

jurídica, pero que en muchos aspectos no justo. Ambos principios fueron incluidos en nuestro Código Civil. El abuso

del derecho, el enriquecimiento sin causa y la teoría del riesgo creado son figuras propias de un orden jurídico justo

que no fueron previstas por Vélez.)

1. Seguridad Jurídica: Pacta sunt servanda Los pactos deben ser respetados. (Art. 1197 C.C.). Surge del liberalismo

individualista de mediados del siglo XIX: había que responder SIEMPRE sin importar los costos. Se creía que si había

libertad de obligarme y libertad para contratar cómo y con quién quiero, siempre se debe responder.

Críticas: 1. Era inequitativo Puede que las condiciones cambien, el cumplimiento se torne excesivamente oneroso y

exista un desequilibrio prestacional. (Actual teoría de la imprevisión) 2. El respeto por la palabra dada sólo vale

cuando hay igualdad jurídica. En la actualidad, no existe esa igualdad. (Ej.: Contratos por adhesión, derecho del

consumidor, etc.) Existe una parte más débil que debe ser protegida.

2. No Hay Responsabilidad Sin Culpa: La víctima del daño debe probar la culpa para que haya responsabilidad.

6º Etapa. Evolución Actual: Tendencia de la subjetividad a la objetividad extensión de la protección a la víctima.

1. Está en crisis la antijuricidad

2. La culpa es apreciada con mayor detenimiento. Hay graduación.

3. Ampliación de la legitimación activa y pasiva. (Más casos amparados: interés subjetivo, interés simple, difuso y

colectivo. Acciones de clase).

4. Ampliación de los daños resarcibles. (Físico, psíquico y moral, noción del riesgo creado). Se reconocen mayores

indemnizaciones.

5. Nuevas responsabilidades especiales. Ej.: Relacionadas con la informática, los medios de comunicación, daños

nucleares, etc.

6. Importancia en la prevención del daño para evitar la pérdida de bienes. Ej.: Sanciones en materia de

contaminación ambiental.

PLENARIO OBARRIO:

Se decidió que era inoponible a la victima la franquicia de 40.000 de una empresa aseguradora.

La CSJN se opone al plenario sosteniendo que eliminar la franquicia perjudicaría a la victima porque con esa

franquicia los choferes de la compañía son mas cuidados, y provocan menos daños. (Igualmente no es obligatorio.)

“Obarrio, María Pía c/Microómnibus Norte S.A y otro s/Daños y Perjuicios (Acci. Tran c/Les. O muerte)

(13-12-06)

“En los contratos de seguro de responsabilidad civil los vehículos automotores destinados al transporte público de

pasajeros, la franquicia como limite de cobertura-fijada en la forma obligatoria por la autoridad de control de la

actividad aseguradora conforme la Resolución N 25.429/97-no es oponible al damnificado (sea transportado o

no)”.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

Deber de reparar el daño jurídicamente atribuible causado por un incumplimiento.

Responsable -- se puede analizar:

Concepto vulgar de responsabilidad en forma común -- es responsable el que paga, el que

cumple con sus obligaciones.

Para las personas idóneas en derecho: -- hay un incumplimiento y este genera una obligación de reparar.

Por el art. 505 este incumplimiento puede tener efectos normales o anormales.

Inc. 1º El ordenamiento jurídico le da al acreedor (por medios legales) la posibilidad de obtener el cumplimiento a

través de la ejecución forzada.

Algunos dicen que hay responsabilidad cuando yo opto por la ejecución forzada (efecto normal) (porque cuando no se

cumple tengo opción de elegir entre ella y la indemnización).

Pero no siempre es viable la ejecución forzada (porque no puedo coaccionar física o psíquicamente al deudor).

Inc.2º Cuando esta fracasa puedo obtener la ejecución por otro a costa del deudor (siempre que la obligación no sea

intuite personae) – Para algunos esto es responsabilidad.

Para nosotros la responsabilidad no es el pago, ni la ejecución forzada, ni la ejecución por otro a costa del deudor.

Para nosotros la responsabilidad está en el inc. 3º del 505 – cuando se obtiene la indemnización por daños. Es decir

cuando se me frustra que me pueda cumplir en especies, la ejecución normal, in natura, entonces me voz a tener que

contentar con los daños y perjuicios

Nos resulta más apropiado ubicar la idea de responsabilidad con el inc. 3º, porque lo asociamos con la obligación de

reparar y de indemnizar, esto, porque lo que se busca es el equilibrio.

Esto no quita que el daño monetario en el caso de ejecución forzada y/o ejecución por otro también corresponde por

el período de tiempo en que se debió cumplir. Lo que se busca con esto es el equilibrio. El no cumplir desequilibrio y

para tornar las cosas al E. anterior, muchas veces esto se logra con la indemnización y daños.

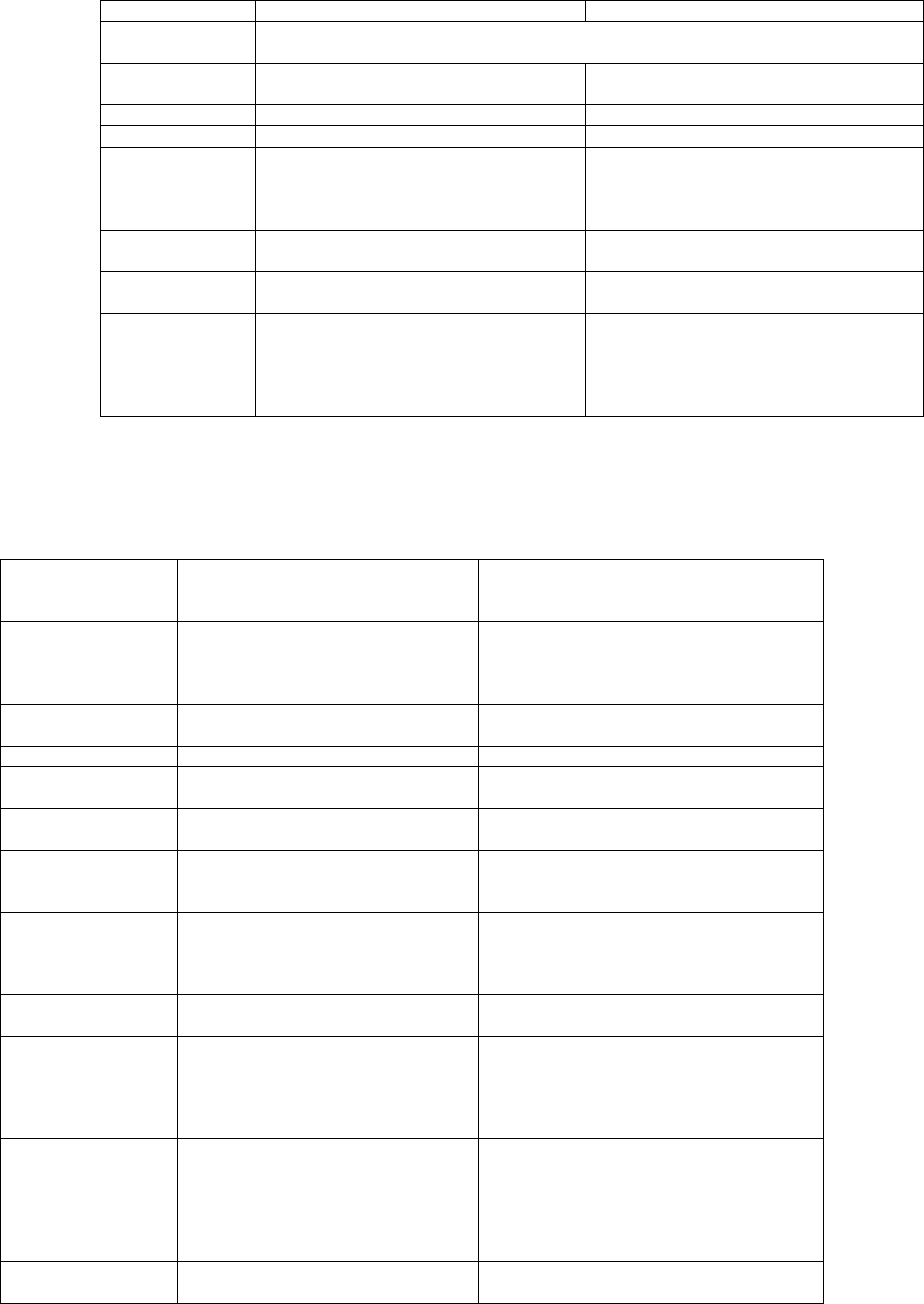

Hay dos tipos de Responsabilidad:

Penal

Civil

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Penal

Interés

Tutelado

En la RP el bien tutelado, por lo general, es más importante que en la RC.

Es tutelado con mayor injerencia.

Tipo

Autonomía de la voluntad

(Art. 1197)

Nº clausus. Ley más rigurosa y

taxativa en su enunciación.

Hecho Ilícito

Delitos y Cuasidelitos

Delitos dolosos y culposos

Responsabilidad

Subjetiva y Objetiva

Sólo subjetiva

Daño

Se requiere daño para que haya

resarcimiento

No se requiere daño para que haya

sanción. Es punible la tentativa.

Sanción

Resarcitoria o satisfactoria.

(Es la indemnización)

Retributiva/Represiva

Óptica

(Centrado en…)

Víctima (in dubio pro debil)

Victimario

(In dubio pro reo)

Sentencia

Se dicta segundo. No puede dictarse

sin sentencia penal previa.

Se dicta primero

Culpa

La apreciación de la culpa es más

riguroso. En caso de culpa

concurrente puede generar la

obligación de indemnizar de una

parta a la otra.

Acá es menos rigurosa la apreciación

de la culpa, en caso de culpa en

general Se absuelve. La culpa

concurrente absuelve.

Responsabilidad Contractual y Extracontractual:

La distinción surge del Art 1107: “Los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales,

no están comprendidos en los artículos de este título, si no degeneran en delitos del derecho criminal.” El ámbito

contractual no está contemplado en ese título. Sólo trata el campo aquiliano. (Hechos ilícitos)

Responsabilidad Contractual

Responsabilidad Extracontractual

Génesis

Violación al deber de una

obligación preexistente

Violación al deber de no dañar

(Neminem laedere)

Estructura

La ley se viola en forma

mediata. Primero se viola la

obligación del Art. 1197. (Pacta

sunt servanda)

Violación directa e inmediata.

No hay obligación preexistente.

Acepción del dolo

¹

Prescripción

2 años

10 años

Edad del

discernimiento

14 años

10 años

T. de la

Imprevisión

Sí

No

Competencia en

razón de la

materia

Laboral, Comercial y Civil

Civil

Competencia en

razón del lugar

- Lugar de cumplimiento

- Domicilio del demandado

- Lugar de celebración

- Lugar del hecho

- Domicilio del autor del hecho

- Lugar donde está la sede de la

aseguradora del autor del hecho

Constitución en

Mora

Automática o por interpelación

Siempre automática

Fuente de la

Solidaridad (todos

actúan y se

representan

recíprocamente)

Convención de las partes y la

ley. (Ej. Ley del consumidor. Art

40 Solid. entre todos los que

participaron en la cadena de la

relación de consumo)

La ley. Art. 1109 y 1081.

(Solidaridad entre quienes

participaron en un delito)

Tipo de

Solidaridad

Pasiva (varios deudores), activa

(varios acreedores) o mixta.

Sólo pasiva

Equidad como

fuente de

reparación

No. En el marco de un contrato

el juez no puede crear una

obligación de indemnizar.

Sí. Por ejemplo, en la responsabilidad

objetiva o ante hechos involuntarios si

el autor del daño resulta enriquecido

(Art 907)

Equidad como

atenuación

A veces.

Seguro.

Cláusulas

limitativas de

responsabilidad

Sí

No

Cláusulas

exonerativas

Son consideradas cláusulas leoninas. No hay ni en RC ni en la RE.

Extensión del

resarcimiento.

(doble sistema)

Art. 502 Ante culpa, se

responde por las consecuencias

inmediatas y las necesarias.

Art. 521 Ante dolo

(incumplimiento deliberado) se

responde por las inmediatas y

mediatas previstas o previsibles.

Delitos Se responde por las

inmediatas, las mediatas

(previsibles e imprevisibles) y las

casuales.

Cuasidelitos (sin dolo) se

responde por las inmediatas y

mediatas previstas o previsibles

Prueba de la culpa

Tesis tradicional:

- Oblig de resultados El

acreedor debe probar la obligación

y el incumplimiento. El deudor,

para desvirtuarlo, el caso fortuito.

- Oblig de medios (se promete

diligencia) El acreedor debe

probar culpa del deudor.

(Critica Es difícil. Teoría de la

carga probatoria dinámica. Debe

probar el que está en mejor

posición de hacerlo)

Hay tres tipos de daño:

1. Daño provocado por el hecho del

hombre, sin valerse de ningún

instrumento (Art. 1109) La

víctima debe probar la culpa del

victimario.

2. Daño causado con la cosa (Resp.

Subj: el daño lo general el hombre.

El objeto es meramente

instrumental) El dueño o guardián

es responsable. Se libera probando

que no hubo culpa o que la cosa fue

utilizada contra su voluntad.

3. Daño causado por la cosa (Resp.

Obj.) Para liberarse el dueño o

guardián debe cortar el nexo de

causalidad probando que no hubo

culpa, caso fortuito, culpa de la

víctima o de un tercero.

Ley aplicable

Lugar de cumplimiento o de

celebración

Lugar del hecho ílicito

Relación con el

daño moral

Es facultativo del juez

Es obligatorio. (Art. 1078)

¹ En teoría el dolo tiene 3 acepciones.

a. Vicio de la voluntad Error provocado. Es el engaño para celebrar un acto jurídico.

b. Campo obligacional Intención de no cumplir. (Puedo pero no quiero)

c. Delito Art. 1072: acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro.

² La prestación pactada se torna excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles o causas

extrañas al riesgo propio

Tendencia actual unificación de ambas responsabilidades (RC y RE), atenuando las diferencias en las

interpretaciones.

El daño es el mismo, cómo puede ser que generen consecuencias tan distintas?

En primer lugar, habría que derogar el art. 1077, que divide ambas órbitas.

Segundo, existen 2 diferencias insalvables:

1. Alcance del resarcimiento.

2. Prescripción.

Cuando el incumplimiento contractual implica un delito, el Código consagra la opción aquiliana, pudiendo el

acreedor optar por cuál esfera demandar No son acumulables. El acreedor debe optar en bloque, tomando todos los

aspectos del campo que elija. No puede tomar de cada uno lo que le conviene. Ej: La venta de cosa ajena como

propia puede generar el delito de estafa.

PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

1. Pacta sunt servanda: Respeto a los pactos. Seguridad jurídica.

- Art. 1197 Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse

como a la ley misma

- Se complementa con el Art. 1198 Teoría de la imprevisión: siempre que las circunstancias perduren.

2. Buena fe: Art. 1198 “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo

que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión”. Interpretación

objetiva: “verosímilmente” implica “razonablemente”.

- Buena fe creencia: creencia justificada acerca de la titularidad de un derecho.

- Buena fe probidad/ lealtad: comportamiento leal, honesto en la celebración del acto. Desde el punto de vista obj se

ve en el deber de seguridad.

3. Neminem laedere: No dañar.

Art. 1068 Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o

directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos

o facultades.

Art 1109 Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la

reparación del perjuicio.

4. No hay responsabilidad sin culpa

Art. 1067 No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto

exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia.

Ya no configura un principio inquebrantable en tanto tiene una gran excepción: la responsabilidad objetiva.

5. Principio de Reserva. Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe.

6. Relatividad de los derechos subjetivos. Ningún derecho es absoluto.

7. Abuso del derecho

8. El dolo siempre agrava la responsabilidad civil ya que el derecho no puede tratar igual a quien daña dolo a quien lo

hace con culpa.

9. Non bis in idem, no se puede indemnizar a una persona doblemente

10. Se responde por acto propio, no por el hecho ajeno. Hay excepciones, responsabilidad del principal por el

dependiente, del padre por los hijos, etc.

PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Antijuricidad.

Daño.

Relación de causalidad.

Factor de atribución.

1. ANTIJURICIDAD

Antinormatividad, trasgresión normativa.

- Es lo primero que se evalúa: si se incumple el ordenamiento jurídico, sea por un contrato (fallando a los ppios) o

cometiendo un ilícito

- Ilicitud Objetiva Conducta contraria al derecho ordenamiento jurídico. Interesa el incumplimiento en sí. Se

prescinde de la subjetividad.

Para el dcho. existen conductas trascendentes y conductas intrascendentes (relacionadas con normas de cortesía. Ej.:

ceder el asiento en el colectivo). Existe la trascendencia positiva (Ej.: pago) y la trascendencia negativa (Ej. Golpear a

alguien) Es la relevante ya que da lugar al resarcimiento. La trascendencia negativa surge:

RC Art. 1197 CC: Cumplimiento de la palabra dada. (Hay una obligación primaria y de su incumplimiento, nace

la segunda Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse

como a la ley misma.)

RE Surge de los arts. 1109 (Neminem laedere) y 1066 (Principio de reserva).

- Tendencia moderna Supresión de la antijuridicidad. Existen casos en los que el obrar lícito también genera

indemnización por daños. Ej.: Expropiación por parte del Estado.

Ameal Son casos aislados. En general, para que haya responsabilidad debe haber ilicitud. La violación al

ordenamiento en sentido material es una presupuesto.

- Causas de Justificación Ante su configuración no hay ilicitud, no hay delito ni delincuente. Ejemplo: Estado de

necesidad, legítima defensa, etc.

Dif c/ Inimputabilidad Hay delito, ilicitud objetiva, pero no delincuente.

Dif c/ excusa absolutoria Hay delito, hay delincuente pero no hay pena. Ej.: Luego de una violación, el violador

contrae matrimonio con la victima.

- Incumplimiento

1. Total o parcial

2. Por acción, omisión, comisión por omisión. (Ej.: La madre que deja de amamantar al hijo)

3. En el tiempo: a) tardío Cumple tarde. Incumplimiento relativo. Demora.

b) definitivo No cumple. Incumplimiento absoluto.

(En la demora también hay ilicitud objetiva. Debe analizarse si el retardo es imputable o no.

Cabe distinguir: simple demora (es un mero retardo, no hay responsabilidad, no imputable al sujeto) y demora

relevante (mora, imputable)

A. MORA DEL DEUDOR: Incumplimiento jurídicamente relevante. Retardo imputable en el cumplimento obligacional.

Compuesto por tres elementos:

1. Objetivo Demora.

2. Factor de Atribución Objetivo; Subjetivo ( dolo / culpa)

3. Constitución en mora: interpelación o automática.

- Constitución en mora

1. Automática: Sist romano El tiempo interpela por el hombre.

2. Interpelación: Sist francés (seguridad jurídica) Hay que interpelar al deudor para constituirlo en mora.

- Interpelación Es el requerimiento de pago por parte del acreedor.

Es un acto jurídico.

Los legitimados para interpelar son el acreedor o su representante.

Puede ser de 2 formas:

o Judicial: Interviene el órgano judicial, por el oficial notificador.

o Extrajudicial: En ppio de cualquier forma. Para poderse probar debe ser por medio fehaciente como por ejemplo

CD o acta notarial.(NO carta certificada con acuse de recibo, puesto se desconoce su contenido).

Requisitos de la interpelación:

- INTRINSECOS

1. Requerimiento categórico: “ Intimole”

2. Apropiado: referido al objeto de pago, que debe ser idéntico al objeto debido. Respetando el principio de identidad

(lo debido, no otra cosa) y principio de integridad (todo, ni mas ni menos).

3. Circunstanciado: En relación al tiempo y lugar de pago. Debe fijarse correctamente donde se debe cumplir

(domicilio de pago).

4. Requerimiento de factible cumplimiento: Brindar tiempo razonable para cumplir, de acuerdo a la obligación de la

que se trate. (Ej.: no en 24hs para presentar documentación).

5. Coercitivo: Establecer una amenaza. Ej.: “bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales”, rescindir el contrato,

causa penal, etc.

- EXTRINSECOS

1. Acreedor no debe estar en mora. Salvo que ofrezca cumplir o que la obligación sea a plazo.

2. Colaboración del acreedor para recibir lo debido. Debe cooperar para recibir el pago.

- Sistema argentino de interpelación:

Sistema Original: Ppio gral interpelación, salvo 2 EXC:

1. Mora convencional las partes de común acuerdo establecían que el solo vencimiento constituía en mora, sin

necesidad de comunicación

2. Mora ex re Mora automática en obligaciones de plazo esencial (el plazo es determinante para el acreedor al

momento de constituir la obligación (ej.: vestido de novia) porque su ulterior cumplimiento no sirve al acreedor).

Había casos no previstos en la norma, en los que había mora automática:

Cuando el deudor confiesa que no va a cumplir, admitiendo la mora

Cuando el deudor realiza maniobras temerarias para evadir la interpelación.

En el campo extracontractual, ante hecho ilícitos Plenario “Gómez c/ Empresa de Transporte” unificó el

régimen y sostuvo que en los hechos ilícitos los intereses corren desde que se produce cada perjuicio motivo de

reparación.

(Antes Plenario anterior (“Iribarne c/ Saenz Leon), establecía que para lo delitos corren desde el hecho y en los

cuasidelitos desde la notificación de la demanda. Era injusto porque cada perjuicio surge en un momento distinto. Por

ejemplo el daño físico o el lucro cesante se producen desde el hecho. Pero el daño material, como ser el hospital o el

arreglo del auto se pagan después. Por lo tanto, el perjuicio en estos últimos se produce desde el pago de la

prestación, desde ahí tienen que correr los intereses. Sino hay enriquecimiento sin causa.)

Régimen actual (ley 17.711): Art. 509 “En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo

vencimiento. Si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y

circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora. Si no hubiere plazo,

el juez a pedido de parte, lo fijará en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones

de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada por

la sentencia para el cumplimiento de la obligación. Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el

deudor debe probar que no le es imputable.”

Doctrina – interpretación del artículo:

Obligaciones sin plazo (obligaciones al contado) mora automática.

Obligaciones a plazo Depende.

o Plazo determinado expreso y cierto: Mora automática. La doctrina se basa en plenario. Para Ameal, se viola el

art. 1198 (principio de buena fe). Depende del lugar de pago. Si es en el domicilio del acreedor, el deudor va con

testigos y puede probar que intento cumplir. Si es el domicilio del deudor, el acreedor de mala fe puede no ir a cobrar

y el deudor no tiene forma de probar que intento pagar. Por lo tanto, cuando el lugar de pago es el domicilio del

deudor, para constituirlo en mora, el acreedor debe probar que fue a cobrarle y éste no pago. (Carga dinámica de la

prueba, debe probar el acreedor por tratarse de un hecho positivo de su parte)

o Plazo determinado expreso e incierto (Referido a un hecho futuro y cierto pero que no se sabe cuando va a

ocurrir): 3 posturas.

1. Llambias: Interpelación

2. Borda: Si hay plazo, es mora automática.

3. ÁmeaL No hay que interpelar pero tampoco es automática. El acreedor debe notificar al deudor que el

acontecimiento sucedió. (Diferencia entre notificar e interpelar, la notificación es una declaración. No deben cumplirse

con los requisitos de la interpelación)

o Plazo determinado tácito, (surge de la propia naturaleza de la obligación). Se debe interpelar. Ej.: Comodato.

o Plazo indeterminado: No es lo mismo que sin plazo. Hay plazo pero no está definido. Ante falta de acuerdo la

fija el juez. El acreedor puede acumular la acción de fijación de plazo con la acción de cumplimiento. Ej.: Obligación

de escriturar.

Efectos de la mora:

1. El acreedor tiene las acciones del art. 505:

- Ejecución forzada “emplear los medios legales, para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado”

- Ejecución por otro a costa del deudor “hacérselo procurar por otro a costa del deudor” (No para obligaciones

intuito personae)

- Acción de daños y perjuicios “obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes”

2. El deudor moroso:

No puede constituir en mora al acreedor.

No puede oponer la excepción de incumplimiento.

Debe daño moratorio.

o Deudas monetarias Debe intereses punitorios (moratorios pactados) y los intereses moratorios (cuando no se

pactan punitorios). Art. 622

Debe la cláusula penal.

Pierde la facultad de arrepentirse (la seña debilita el contrato).

No puede invocar el caso fortuito para exonerarse de responsabilidad ( art.513)

- EXC Art. 892: Si la cosa que está en la imposibilidad de entregar, a consecuencia del caso fortuito, hubiese

igualmente perecido en poder del acreedor. La mora es irrelevante.

- No puede valerse de esta excepción, si hubo mala fe.

No puede invocar la teoría de la imprevisión para exonerarse de responsabilidad.

- EXC Cuando la imprevisión supera la normalidad (ej.: ley de emergencia) o cuando la mora es irrelevante.

No puede invocar el pacto comisorio. Si es expreso (pactado) se notifica. Si es tácito, debe darse un plazo.

LUGAR DE PAGO

Obligaciones de dar dinero.

Art. 618.- Si no estuviere determinado en el acto por el que se ha constituido la obligación, el día en que debe

hacerse la entrega del dinero, el juez señalará el tiempo en que el deudor deba hacerlo. Si no estuviere designado el

lugar en que se ha de cumplir la obligación, ella debe cumplirse en el lugar en que se ha contraído. En cualquier otro

caso la entrega de la suma de dinero debe hacerse en el lugar del domicilio del deudor al tiempo del vencimiento de la

obligación.

Lugar de pago en general

Art. 747.- El pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación. Si no hubiese lugar designado, y se tratase

de un cuerpo cierto y determinado deberá hacerse donde éste existía al tiempo de contraerse la obligación. En

cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación.

- DOCTRINA (Llambías, Alterini, etc.) => El CC consagra una REGLA GENERAL y una serie de EXCEPCIONES.

Regla => Se debe pagar en el domicilio actual del D al momento del cumplimiento.

Excepciones => 1. Si se hubiese convenido lugar de pago;

2. Otra serie de excepciones.

- AMEAL

1º) Se debe pagar en el lugar convenido (las partes pueden pactar libremente el lugar de pago).

2º) Si no hay lugar de pago convenido:

Cosa cierta => Se debe pagar en el lugar en que se encuentra la cosa en el momento de celebrarse la obligación

(sea mueble o inmueble).

Cosa incierta => Art. 618 CC.

- Suma dineraria => Si la operación es de contado, se entrega el dinero en el lugar en que se efectúa la tradición de

la cosa dada en contraprestación.

- Otra cosa incierta => (u obligación dineraria no pagada de contado). El Código dice que el lugar de pago es el

lugar de celebración de la obligación (Art. 747 CC). Dar el domicilio del D no tendría sentido, porque siempre el

contrato se celebró en algún lugar. Entonces debe entenderse que se debe pagar en el lugar de celebración, siempre

que en ese lugar se hubiese domiciliado el D en ese momento.

REGLA RESIDUAL => Domicilio actual del D. Ej. Si el D tiene que entregar una vaca (cosa incierta), se domiciliaba

en Santa Fe, el Ctto. se celebró en Córdoba (no coinciden) y no se estipuló el lugar de pago.

Lo que la doctrina dice que es la regla general no es otra cosa que una regla residual. Viene luego de que no se pueda

aplicar ninguna otra pauta. Si no hay lugar de pago convenido, la ley interpreta la voluntad de las partes. La ley es

dispositiva. Pero si no se estipula lugar de pago, entonces se aplica la ley (no se puede dejar de lado).

MORA DEL ACREEDOR

El acreedor es constituido en mora porque no recibe lo debido. No esta tratada en el CC. Es similar a la del deudor.

Borda: sostiene que no tiene entidad porque es similar al pago por consignación.

Ameal: El pago por consignación es el pago con intervención judicial. En cambio la mora del acreedor puede ser

mediante carta documento y es facultativo. Tiene entidad.

3. DAÑO

Sin daño no hay responsabilidad.

DAÑO

- Noción vulgar perjuicio

- Noción amplia Lesión, menoscabo o detrimento a un derecho subjetivo.

- Noción estricta Consecuencia de la lesión. Ese es el daño resarcible, siempre susceptible de apreciación

pecuniaria.

Daño a la persona: Es el daño moral, psicológico, estético, daño al proyecto de vida.

- Surge del Cód. Italiano (Art. 42 establece casos taxativos en que se debe indemnizar daño moral). Fue tomado por

el Cód. Peruano de 1984. El proyecto de reforma del año 1998 en Argentina, toma como fuente el Cód. Peruano.

Doctrina Daño a la persona es un 3° tipo de daño (junto al pat y al extrapat), que no está en el CC.

Ameal El derecho debe tener una función social, más allá de la individual. No puede basarse en el Código sino el

derecho no avanza.

Clasificación:

1) Daño emergente: Gastos que llevó a cabo el damnificado. Pretende volver las cosas al E anterior.

Daño lucro cesante: Ganancia que se dejó de percibir.

2) Daño intrínseco: Es el que sufre el objeto. Ej: vaca enferma.

Daño extrínseco: Aquél que se propaga a otros bienes del acreedor. Ej: Contagio a otras vacas.

3) Daño interés positivo: Daño que sufre una de las partes ante el incumplimiento del contrato por la otra parte.

Puede ser emergente y lucro cesante.

Daño interés negativo: Surge en la etapa precontractual y es el que experimenta alguno de los tratantes ante la no

consolidación del contrato por una ruptura intempestiva del otro tratante. . Se fruta la posibilidad del contrato. Puede

ser emergente y lucrocesante.

4) Daño inmediato: Está relacionado en 1° grado con el hecho que lo origina. Consecuencia inmediata Aquella que

acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas.

Daño mediato: Está conectado con un acontecimiento distinto del hecho. Puede ser previsible (el médico sabía que

podía tener una hemorragia), imprevisible (no lo sabía) o casuales.

Daño remoto: Daño de 3° grado. Nunca se responde.

Esta clasificación permite introducirnos en la extensión del resarcimiento.

5) Daño directo e indirecto:

- desde el punto de vista personal: Sujeto/ muerto (damnificado directo); flia/ sucesores (damnificados indirectos).

- desde el punto de vista patrimonial: Ej. Tajo en la cara en una modelo (daño indirecto); robar una lapicera (daño

directo).

6) Daño moratorio: Daño por la demora. Ante el retraso imputable al sujeto en el cumplimiento.

Daño compensatorio: Incumplimiento es definitivo.

7) Daño actual: Sucede hasta el momento de la sentencia.

Daño futuro: Si bien la causa es anterior, sucede después del dictado de la sentencia.

8) Daño patrimonial: Aquel daño que tiene proyección económica, es decir que repercute en el patrimonio, ya sea

directa o indirectamente.

Daño extra patrimonial: El daño se proyecta fuera del patrimonio, se caracteriza por su proyección moral. Es

resarcible y tan mensurable como cualquier daño.

Cabe aclarar que el tipo de daño (patrimonial o extrapatrimonial), no tiene nada que ver con el tipo de resarcimiento

que siempre es patrimonial.

Daño Moral Llambías: daño insusceptible de apreciación pecuniaria, en tanto es la lesión a los sentimientos

de la persona. Ameal y doctrina mayoritaria: siempre debe ser resarcido y ser valuado en dinero en tanto es

consecuencia de la lesión.

Argumentos de Llambías 1. no es ético ponerle precio al dolor. 2. Hay resarcimiento cuando el daño y la

reparación son equivalentes. Es muy difícil equilibrar el dolor de la persona. 3. Es difícil ponerle valor al daño.

Todo sufrimiento que vivamos en este mundo, en relación con el otro mundo, implica que en el otro mundo vamos

a estar en mejor posición.

Argumentos de Ameal No pueden confundirse argumentos religiosos con jurídicos. La indemnización no siempre

es RESARCITORIA. A veces cumple una función SATISFACTORIA.

9) Daño común: El que cualquier acreedor de la misma obligación podría sufrir frente al incumplimiento.

Daño propio: parte de la subjetividad de cada persona, lo sufre un acreedor determinado, el daño le es propio.

4. RELAC. DE CAUSALIDAD

Relación causa efecto entre el daño y la violación al derecho.

Relación de autoría Se busca al autor del daño. (Tb. está relacionado con la extensión del resarcimiento y el tipo de

consecuencias). Se indaga antes que el fc. de atribución. (Si el factor de atribución es objetivo la única forma de

liberarse es rompiendo la relación de causalidad)

- Teoría de la equivalencia de las condiciones Todas las condiciones son iguales de cara al daño y tienen igual

importancia. Todo el que resulta condición es autor ya que si no hubiera estado, el daño no se hubiere producido.

Crítica: Ante adulterio, el carpintero que hizo la cama tb es autor. Se debe poner un límite y buscar al autor jurídico.

(no al material).

- Teoría de la supresión mental hipotética

1. Forniz: si suprimimos mentalmente el movimiento corporal , el daño no se da, el que puso el movimiento corporal

es autor.

2. Frank: Partiendo del daño, en una regresión causal, es autor el primer sujeto que se encuentra que puso dolo.

(Criticas: 1. El factor de atribución se debe indagar a posteriori de la relación de causalidad 2. Se dejan de analizar

anteriores dolos 3. Puede que exista culpa y no dolo)

3. Thyren: Hay que eliminar las condiciones negativas ya que las condiciones positivas favorecen la búsqueda de la

autoría. (Critica: Esta tesis sirve solo para los delitos por acción. Quedan descartados los delitos por omisión y los de

comisión por omisión)

(Otras teorías dicen que una condición es más importante que las otras y esa nos da el autor. Cómo se determina cuál

es la causa relevante?)

- Teoría de la condición más próxima al resultado (Bacon) Partiendo del resultado, quien pone la condición más

cercana en una regresión causal, es el autor. (Crítica: No diferencia al autor material del jurídico. Ej. Enfermera que

aplica inyecciones de cianuro pensando que es otro medicamento; actor de teatro que dispara y alguien puso una bala

en el arma)

- Teoría de la causa eficaz Atiende al poder del acontecimiento. Es autor quien puso el acontecimiento que

cuantitativamente tiene más fuerza en la producción del daño. (Crítica. En el caso del león que ataca a una persona

en una jaula. Es evidentemente el autor no es el león.)

- Teoría de la causa eficiente (Llambías) Atiende a la calidad. Distingue:

- causa hecho que provoca el daño

- condición acontecimiento que elimina obstáculos en la producción del daño, lo facilita en proporción menor a la

causa.

- ocasión acontecimiento que favorece la operatividad de la causa (NO al daño – esa es la condición).

- circunstancia Irrelevante. Indiferente en la producción del año.

Ej. Causa (exceso de velocidad), condición (los materiales que estaban en la calzada), ocasión (lluvia), circunstancia

irrelevante (carnet vencido- puede incidir en la cuantificación del daño, pero no hay culpa en la causa).

- Teoria de la causalidad adecuada Es causa, el hecho que conforme al curso normal y ordinario de las cosas

produce el daño. Será autor quien realiza ese hecho. La clave es la previsibilidad. Cómo se determina si era

previsible?

- Postura subjetiva: Previsibilidad del hombre que actúa. Si pudo prever, es autor. Sino, no.

- Postura objetiva: Si el hombre medio pudo prever el hombre medio el daño, no importa la situación del sujeto en el

caso puntual.

- Postura del perito en la materia: Si lo pudo prever un perito en la materia, el que actúa responde.

La postura correcta es la media, siempre que el que actúa no sea perito (iría la subjetiva).

- Postura del Código: Primero se parte del método de la SUPRESIÓN MENTAL HIPOTÉTICA. El juez tiene que eliminar

acontecimientos y descartar quienes no pudieron ser autores. Luego, se busca la causa próxima. Y resulta ser

adecuada, se encuentra al autor. Si es próxima pero no es adecuada (Caso de la enfermera) se aplica la teoría de la

causalidad adecuada.

4. FACTOR DE ATRIBUCION

Subjetivo: dolo o culpa.

Objetivo: diversos casos. Riesgo creado, riesgo provecho, deber de seguridad, obligación legal, equidad, etc.

Si bien ambos resultan igual de importantes, la tendencia actual apunta hacia la objetivación. El subjetivo es dejado

de lado o tratado como causal de exoneración. Ante la falta de norma objetiva, la culpa cierra el sistema por lo que

queda analizar la culpabilidad para ver si hay reproche de conducta.

FACTOR DE ATRIBUCIÓN SUBJETIVO CULPA/DOLO

- Presupuestos

Obrar voluntario: Hay que descartar que no existan vicios que puedan los elementos de la voluntad.

Discernimiento: Saber lo que se quiere. RC 14 años, sabe lo que le conviene. RE 10 años, distinguir lo

bueno y lo malo. VICIOS: Minoridad, demencia, insania.

Intención: Querer lo que se sabe. VICIOS: Error (falsa información), ignorancia (desconocimiento) y dolo

(Art.931 engaño, error provocado para que se celebre un acto).

Libertad: Posibilidad de optar, libre opción. VICIOS: Violencia (física o psíquica- intimidación-) y la lesión

subjetiva (Art.954: Desproporción entre las prestaciones sin razón alguna y responde al abusivo aprovechamiento de

una de las partes por la inexperiencia, ligereza o estado de necesidad de la otra) NO es un vicio del acto, sino de la

voluntad.

(Si hay obrar voluntario se pasa a analizar la culpabilidad.)

- Culpabilidad: Es el obrar omitiendo la diligencia debida, no se han tomado todos los recaudos necesarios. Art. 512

Omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar

Forma de expresión (manifestaciones): NEGLIGENTE, menos de lo debido, o IMPRUDENTE, mas de lo debido.

Elementos: NEGATIVO, omisión de diligencia y POSITIVO, ausencia de malicia (a favor del deudor)

Planteo: ¿Hay graduación de culpa?, ¿Cómo se aprecia?

- Antecedentes. Dcho Romano:

Hay graduación de culpa. Se analiza en abstracto ya que se compara con ciertos arquetipos.

- Grave: Omitía la diligencia del hombre común, la más elemental. Carece del menor reparo. La asimilan al

dolo. Siempre se responde.

- Leve: en abstracto omitía la obligación de un buen padre de familia (no es caso concreto).

en concreto omitía, en el negocio ajeno, la diligencia que tendría para el propio.

- Levísima: Omitía la diligencia de un buen padre de familia. Para ver si se respondía, se tenía en cuenta el

beneficio que cada parte obtenía del negocio.

Ej: Comodato. El comodatario, único que se beneficia, responde por las 3. El comodante sólo por la grave. CV se

benefician los 2, ambos responden por la grave y leve. No por la levísima.

- Sistema Original Velez, en la nota Art.512, sostiene que no hay graduación. La doctrina sostiene que no hay

graduación y que debe analizarse en forma concreta en cada caso, sin recurrir a arquetipos.

Ameal Hay graduación y se analiza en forma abstracta. Surge del juego de los Art. 512 (definición de culpa)

y Art. 902. El Art. 909 lo confirma.

o Siempre se analiza la graduación de culpa, si hay más o menos gravedad.

o Se analiza en abstracto, recurriendo a arquetipos y más allá del caso concreto. Ej., Contrato de depósito: hay

culpa del depositario cuando no guarda lo ajeno como lo propio. (Se esta comparando).

o Art.902 “Quien por la ley o por comisión del Estado, tiene el derecho de dirigir las acciones de otro, puede

impedirle por la fuerza que se dañe a sí mismo”. Este afina la culpabilidad, analizando el caso particular. A mayor

deber Mayor será la obligación.

o Art.909 “Para la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no toman en cuenta la condición especial, o

la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial

entre las partes. En estos casos se estimará el grado de responsabilidad, por la condición especial de los agentes”.

No se tiene en cuenta las situaciones particulares, salvo contrato de confianza (Habrá que analizar la conducta

obrada con la debida).

Culpa del depositario: Incurre en culpa cuando no guarda lo ajeno como lo propio

Socio administrador: Incurre en culpa cuando no administra lo ajeno como lo propio.

Gestor de negocios: Incurre en culpa cuando no gestiona lo ajeno como lo propio.

- Prueba de la culpa

Postura Tradicional:

AMBITO CONTRACTUAL

- Oblig de resultados “Presunción de culpabilidad”.

o El acreedor debe probar la existencia de la obligación y el incumplimiento.

o Se presume la culpa del deudor Para exonerarse debe probar caso fortuito.

- Oblig de medios Acreedor debe probar culpa del deudor. No hay excepción ni presunción.

Postura actual: Se tiene en cuenta la posición del damnificado.

- Oblig de Resultados: no es lo mismo probar ausencia de culpa que caso fortuito, es mas difícil el ultimo. Es

responsabilidad objetiva, solo debe probarse la ruptura del nexo causal. Con probar la ausencia de culpa y que se

tomaron todas las diligencias es suficiente. Sin embargo hay obligaciones que diferencian las obligaciones de

resultado.

Ordinarias Responsabilidad objetiva. Para exonerarse debe probar culpa de la víctima o tercero o caso fortuito.

Ej.: Transportista. Su obligación es llevar sano y salvo al pasajero. Hay fc. de atribución objetivos: deber de seguridad

y riesgo creado

Atenuadas Responsabilidad subjetiva. Se presume la culpa. Para exonerarse debe probar ausencia de culpa.

Ej.: Vendedor debe conservar y entregar la cosa. Si hay deterioro se presume la culpa. “Cuido lo ajeno como lo

propio”.

Agravadas Responsabilidad objetiva agravada. Sólo se exonera proando culpa de la víctima o caso fortuito

ajeno a la actividad. Hay menos causales eximentes. Ej.: Organizador de eventos.

- Oblig de Medios: Se prueba por presunciones. Carga dinámica de la prueba debe probar quien esta en mejor

posición. Y si no lo hace, recae una presunción en su contra.

(Crítica a la distinción entre obligación de medios y resultados: no existe una diferencia tajante ni clara. Ej.: Médico.

Obligación de resultados: cirugía estética; obligación de medios: apendicitis.)

AMBITO EXTRACONTRACTUAL.

No HAY OBLIGACIÓN PREVIA. RIGE EL DEBER JURÍDICO DE NO DAÑAR.

La modificación del Art. 1113 CC (ley 17711), se instaura un factor de responsabilidad objetivo junto a los subjetivos

ya existentes.

TEORÍA DEL RIESGO CREADO

Para entender como se maneja la prueba hay que distinguir 3 supuestos

A) Daño causado por hecho propio.

B) Daño causado con intervención de las cosas:

- con la cosa

- por la cosa.

C) Daño por el hecho ajeno.

Art. 1109 CC:

Era un art. central en la responsabilidad aquiliana antes del actual Art. 1113 CC. Hoy limitado al daño que se causa

por el hecho propio, sin valerse de ninguna cosa.

Art. 1.109. “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado

a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho

civil. (…) ”

El factor de atribución es SUBJETIVA.

La víctima debe demostrar la CULPA del vicitmario.

El Art. 1109 CC también abarca el caso en que el daño se produce cuando el autor se vale de una cosa que no

requiere, que no merece un cuidado especial (cosas inertes, esto es inicialmente no riesgosas).

Ello así porque no es adecuado circunscribirlo sólo a los casos donde no intervienen cosas, porque en general es difícil

provocar un daño sin una cosa riesgosa. (ej. Bufanda, Lapicera, lapiz).

Ello sirve para diferenciar las situaciones dado que no es lo mismo ser dueño de una auto, una caldera, un lápiz.

Así por más que haya intervenido una cosa, se debe probar la culpa de Autor porque ese objeto no era riesgoso. No

tenía entidad para dañar.

Este documento contiene más páginas...

Descargar Completo

Daños segunda parte.doc

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.