CAPÍTULO X

ACTITUDES: DEFINICIÓN Y MEDICIÓN

COMPONENTES DE LA ACTITUD. MODELO DE LA ACCIÓN RAZONADA Y

ACCIÓN PLANIFICADA

Silvia Ubillos

Sonia Mayordomo

Darío Páez

Definición de Actitud

Una definición clásica de actitud es la establecida por Allport, que la

consideraba ‘un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la

experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a

toda clase de objetos y situaciones’ (Allport, 1935, en Martín-Baró, 1988).

Esta definición plantea ya algunas características centrales de la actitud

(Vallerand, 1994): a) es un constructo o variable no observable directamente; b) implica

una organización, es decir, una relación entre aspectos cognitivos, afectivos y conativos;

c) tiene un papel motivacional de impulsión y orientación a la acción -aunque no se

debe confundir con ella- y también influencia la percepción y el pensamiento; d) es

aprendida; e) es perdurable; y, f) tiene un componente de evaluación o afectividad

simple de agrado-desagrado.

Además, otros dos aspectos que se suelen integrar en los fenómenos actitudinales

son: a) su carácter definitorio de la identidad del sujeto; y, b) el ser juicios evaluativos,

sumarios accesibles y archivados en la memoria a largo plazo (Zimbardo y Leippe, 1991).

Teorías Clásicas de la Formación de las Actitudes

Las teorías clásicas de la formación de las actitudes postularon que éstas se

aprendían de la misma forma que otras respuestas aprendidas. Se consideraba que las

respuestas actitudinales se reforzaban por procesos de condicionamiento clásico e

instrumental.

El Condicionamiento Clásico de las Actitudes

El condicionamiento clásico plantea que un estímulo neutral no capaz de elicitar

una determinada respuesta, adquiere esta capacidad gracias a la asociación de éste, de

forma repetida, con un estímulo que provoca dicha respuesta.

Diferentes autores han considerado que la formación de las actitudes podía darse

por un proceso de condicionamiento clásico y que éstas podían afectar a posteriores

respuestas comportamentales. Staats y Staats (1958) presentando a estudiantes el

nombre de ciertas nacionalidades acompañadas por adjetivos positivos, negativos o

neutros, encontraron que aquellas que habían sido apareadas con adjetivos positivos

se evaluaban más favorablemente que las apareadas con adjetivos negativos. Según

el condicionamiento clásico, la respuesta actitudinal es debida a la mera asociación

entre el estímulo condicionado y el incondicionado.

Sin embargo, esta aproximación ha sido criticada ya que no llega a explicar los

procesos que median entre la asociación de las respuestas evaluativas con los estímulos

incondicionados.

Igualmente, algunos investigadores (Insko y Oakes, 1966) criticaron dicha

conceptualización aduciendo una explicación en términos de características de la

demanda. Es decir, se sugirió que los sujetos se daban cuenta de la relación existente

entre los nombres de las nacionalidades y las palabras evaluativas y respondían según a

las expectativas del experimentador. Sin embargo, dicha crítica también ha sido refutada

por otra serie de autores (Krosnick, Betz, Jussim y Lynn, 1992) que demostraron a

través de una serie de experimentos que los resultados en la formación actitudinal no

podían ser explicados en los términos anteriormente citados.

En definitiva, las investigaciones desde la perspectiva del condicionamiento

clásico sugieren que nuestras actitudes pueden ser ‘teñidas’ sin querer por el contexto en

que un objeto se ha experimentado, siendo un proceso bastante funcional cuando la

relación entre el estímulo y el contexto es estable (Stroebe y Jonas, 1996).

El Condicionamiento Instrumental de las Actitudes

Según el paradigma del condicionamiento instrumental una respuesta que forma

parte del repertorio comportamental del sujeto puede ser reforzada. Así, aquellas

respuestas que vengan acompañadas de consecuencias positivas para el sujeto tenderán

a ser repetidas en mayor medida que aquellas que eliciten consecuencias negativas

(Stroebe y Jonas, 1996).

Un estudio clásico es el de Verplanck (1955) que encontró que el refuerzo verbal

a través del reconocimiento diferencial de las opiniones de los sujetos producía una

mayor frecuencia de declaraciones de opinión cuando éstas eran reforzadas

positivamente.

Igualmente, otra serie de autores (Hildum y Brown, 1965; Insko, 1965)

demostraron que las actitudes podían modificarse a través del refuerzo diferencial. Por

ejemplo, Insko (1965) entrevistó a una serie estudiantes acerca de un tema de interés. A

la mitad de ellos se les reforzó a través de respuestas verbales actitudinales favorables y

a la otra mitad con respuestas actitudinales desfavorables. Posteriormente, se pasó a los

sujetos un cuestionario para valorar su actitud acerca del asunto fruto de la entrevista y

se encontró que, una semana más tarde, los grupos -reforzados diferencialmente-

diferían en su actitud.

Sin embargo, aunque se acepta que el refuerzo verbal puede suscitar un cambio

de actitud, una critica que se establece a este paradigma es que no llega a explicar si

estos efectos se dan automáticamente o si, por el contrario, existen diferentes procesos

cognitivos que median la relación. En este sentido, Cialdini e Insko (1969) plantean que

el refuerzo verbal presenta dos funciones: a) es un indicador de la posición actitudinal

del entrevistador; y, b) establece una relación entrevistador-entrevistado.

2 Psicología Social, Cultura y Educación

Comparación entre Actitudes y otros Constructos Representacionales

Actitudes y valores. En su concepción más consensual, podemos considerar la

actitud como la evaluación de un objeto social. En este sentido, tanto las actitudes como

los valores suponen evaluaciones generales estables de tipo positivo-negativo. A pesar

de ello, no se deben confundir ambos constructos. Los valores, a diferencia de las

actitudes, son objetivos globales y abstractos que son valorados positivamente y que no

tienen referencias ni objetos concretos. Los valores sirven como puntos de decisión y

juicio a partir de los cuales el sujeto desarrolla actitudes y creencias específicas. Los

valores se tratarían, de alguna forma, de actitudes generalizadas (Garzón y Garcés,

1989).

Actitudes y opiniones. Existe una cierta similitud entre estos dos constructos si se

tiene en cuenta su aspecto cognitivo. Las opiniones son verbalizaciones de actitudes o

expresiones directas de acuerdo-desacuerdo sobre temas, que no necesariamente tienen

que estar asociadas a actitudes ya desarrolladas. Además, las opiniones son respuestas

puntuales y específicas, mientras que las actitudes son más genéricas.

Actitudes y creencias. Las creencias son cogniciones, conocimientos o

informaciones que los sujetos poseen sobre un objeto actitudinal. La diferencia entre

creencia y actitud reside en que, si bien ambas comparten una dimensión cognitiva, las

actitudes son fenómenos esencialmente afectivos.

Actitudes y hábitos. Tanto las actitudes como los hábitos son fenómenos

aprendidos y estables. Los hábitos son patrones de conducta rutinizados generalmente

inconscientes. Sin embargo, las actitudes son orientaciones de acción generalmente

conscientes. Además, la actitud es un conocimiento de tipo declarativo, es decir, que el

sujeto puede verbalizar, lo que ocurre difícilmente con el hábito que es un conocimiento

de tipo procedimental (Perloff, 1993; Zimbardo y Leippe, 1991; McGuire, 1985).

La Medición de las Actitudes: Tipos de Medidas

Entre los diversos procedimientos existentes para medir las actitudes se pueden

destacar los auto-informes, la observación de conductas, las reacciones ante estímulos

estructurados, el rendimiento objetivo del sujeto y las respuestas fisiológicas. Sin

embargo, las medidas dominantes son los autoinformes y, dentro de éstas, caben señalar

las siguientes escalas:

1) La escala de Thurstone. Ésta suele estar formada por unas 20 afirmaciones que

intentan representar la dimensión actitudinal a intervalos iguales. El siguiente cuadro

ejemplifica una escala de Thurstone:

Cuadro 1. Escala de Thurstone de Roles Sexuales

Valor

Menos

favorable

A Las mujeres deberían preocuparse únicamente de ser buenas esposas y madres. 1.0

B

Está bien que una mujer siga una carrera, con tal que no abandone a su marido y

familia.

2.5

C Una mujer tiene tanto derecho como un hombre a una carrera profesional. 4.0

Más

favorable

D Dado que la sociedad le ha negado posibilidades laborales a las mujeres durante

muchos años, se les debería compensar adoptando medidas que den un tratamiento

privilegiado a la fuerza laboral femenina cualificada.

5.5

Fuente: Páez, 1995

Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 3

El proceso de construcción y valoración de los resultados sería el siguiente: a)

reunidas las afirmaciones relacionadas con la actitud de estudio, se pide a diferentes

jueces que sitúen cada afirmación en una categoría de respuesta -de menos a más

favorable-; b) se eliminan aquellas en las que hay dispersión de opinión interjueces; c)

las respuestas convergentes se utilizan para determinar el valor de la afirmación -la

mediana obtenida se utiliza con este fin-; d) se seleccionan los ítems que están en un

intervalo igual a lo largo de la actitud; e) se presentan las afirmaciones a los sujetos

aleatorizadamente; f) éstos eligen las afirmaciones con las que están de acuerdo; y, g) se

obtiene la estimación de la actitud de cada sujeto a partir de la mediana de las

afirmaciones elegidas por éste.

2) La escala de Guttman. Aunque su elaboración es sencilla, suele ser de uso y utilidad

limitada. Con ella se busca obtener una escala con un orden explícito. Así, esta escala se

basa en el porcentaje de aceptación de una respuesta de tipo A hasta E. Por ejemplo, se

pide a los sujetos que evalúen si aceptarían a miembros de diferentes grupos étnicos en

distintos grados: A) los expulsarían del país; B) visitantes de su país; C) inmigrantes o

ciudadanos de su país; D) compañeros de trabajo; y, E) vecinos. En este caso, se

presupone que los sujetos que aceptan la opción A -expulsarlos- no aceptarían la B

-visitantes-. Por tanto, la distribución de aceptación en una sociedad tradicional debería

seguir una escala porcentual: el 80% aceptaría la opción B, el 60% la C y el 40% la D.

Teniendo en cuenta esto, se considerarían como errores los casos en los que los sujetos

aceptaran las opciones C y D sin aceptar la B.

3) La escala de Likert. A diferencia de la escala Thurstone, la escala de Likert no

presupone que haya un intervalo igual entre los niveles de respuesta. Sencillamente se

pide a los sujetos que indiquen su grado de acuerdo-desacuerdo con una serie de

afirmaciones que abarcan todo el espectro de la actitud -p. e., en una escala de 5 puntos,

donde 1 es total desacuerdo y 5 total acuerdo-. Estas escalas presuponen que cada

afirmación de la escala es una función lineal de la misma dimensión actitudinal, es decir,

que todos los ítems que componen la escala deberán estar correlacionados entre sí y que

existirá una correlación positiva entre cada ítem y la puntuación total de la escala (Perloff,

1993). Por ello, se suman todas las puntuaciones de cada afirmación para formar la

puntuación total. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de escala:

Cuadro 2. Escala Likert para Evaluar la Actitud hacia el Preservativo

Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de los

preservativos. Señale su opinión teniendo en cuenta que: 1= Totalmente en desacuerdo; 2 = Algo en

desacuerdo; 3 =Ni acuerdo, ni desacuerdo; 4= Algo de acuerdo; y, 5 = Totalmente de acuerdo.

1. Son engorrosos, incómodos, complicados de usar.

1

2

3

4

5

2. Tranquilizan y dan seguridad en la relación. 1 2 3 4 5

3. Las personas que utilizan preservativo en sus relaciones son responsables. 1 2 3 4 5

4. Su colocación es un juego erótico más. 1 2 3 4 5

5. Interrumpen el acto sexual. 1 2 3 4 5

Los ítems 1 y 5 al estar formulados de forma ‘negativa’, deberán ‘recodificarse’ para poder sumar la

puntuación de todos los ítems y obtener así un indicador global de la actitud. De este modo, una alta

puntuación (cercana a 25) reflejará una actitud muy positiva hacia el preservativo y una baja puntuación

(cercana a 5) una actitud negativa.

Fuente: Adaptación propia de la escala de Ubillos (1995)

4 Psicología Social, Cultura y Educación

En las prácticas situadas al final de este capítulo se presentan tres escalas de

Likert; una sobre Ética Protestante del Trabajo, otra sobre Actitud de Competición o

Competitividad y otra sobre Mundo Justo.

4) El diferencial Semántico. El diferencial semántico de Osgood se ha aplicado a la

medición de la dimensión afectiva o evaluativa de la actitud. Éste consiste en una serie de

escalas bipolares que vienen definidas por diferentes adjetivos antónimos (Clemente y

Fernández, 1992). En uno de los extremos de la escala se encuentra uno de los adjetivos

-p. e., bueno-, mientras que en el otro se sitúa su adjetivo antónimo -p. e., malo-. Los

sujetos deben evaluar el objeto de actitud en cuestión según una escala de, normalmente,

5 o 7 posiciones para cada par de adjetivos (Igartua, 1996). Osgood et al. (1957)

encontraron que las personas utilizan principalmente tres dimensiones semánticas a la

hora de evaluar los conceptos: la ‘evaluación’, la ‘potencia’ y la ‘actividad’. Además,

plantearon que estas dimensiones eran universales y que la más importante era la

evaluativa. En castellano, los adjetivos bipolares con mayor peso en las tres dimensiones

del diferencial semántico son los siguientes: a) Evaluación: bueno-malo, amable-odioso,

admirable-despreciable, simpático-antipático; b) Potencia: gigante-enano, mayor-menor,

grande-pequeño, inmenso-diminuto; y, c) Actividad: divertido-aburrido, activo-pasivo,

rápido-lento, joven-viejo (Bechini, 1986).

Funciones de las Actitudes y Metodología

Clásicamente se ha planteado que las actitudes cumplen funciones, es decir, llenan

necesidades psicológicas. En este sentido, se han identificado cinco funciones -tal y como

se ha expuesto en el capítulo introductorio sobre el objeto de la Psicología Social- (Katz,

1960; Lippa, 1994; Oskamp, 1991; Perloff, 1993; Pratkanis y Greenwald, 1989; Stahlberg

y Frey, 1990; Igartua, 1996):

a) Función de conocimiento. Mediante las actitudes los sujetos ordenan y categorizan el

mundo de manera coherente, satisfaciendo así la necesidad de tener una imagen clara y

significativa del mundo. Las actitudes ayudan al sujeto a ordenar, entender y asimilar las

informaciones que pueden resultar complejas, ambiguas e impredecibles;

b) Función instrumental. Las actitudes permiten maximizar las recompensas y minimizar

los castigos, satisfaciendo una necesidad hedónica. Así, las actitudes ayudan a las

personas a lograr objetivos deseados y evitar aquellos que no se desean;

c) Función ego-defensiva. La actitud permite afrontar las emociones negativas hacia sí

mismo, externalizando ciertos atributos o denegándolos. Las actitudes ayudan a proteger

la autoestima y a evitar los conflictos internos -inseguridad, ansiedad, culpa-;

d) Función valórico-expresiva o de expresión de valores. Las actitudes permiten expresar

valores importantes para la identidad o el auto-concepto. Las personas a través de sus

actitudes pueden expresar tendencias, ideales y sistemas normativos; y,

e) Función de adaptación o ajuste social. Las actitudes permiten integrarse en ciertos

grupos y recibir aprobación social. Las actitudes pueden ayudar a cimentar las relaciones

con las personas o grupos que se consideran importantes, es decir, permiten al sujeto estar

adaptado a su entorno social -ser bien vistos, aceptados, etc.-.

Cada actitud no siempre cumple una única función. Es más, en ocasiones una

actitud puede estar cumpliendo varias funciones y/o diferentes personas pueden adoptar

una actitud similar apoyándose en diferentes funcionalidades. Pongamos un ejemplo.

Una actitud muy negativa hacia el SIDA: a) podría servir para categorizar el SIDA

Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 5

como una enfermedad grave que hay que evitar -función de conocimiento-; b) la

expresión de rechazo hacia el SIDA permitiría ser aceptado por un medio político y

religiosamente conservador -función de ajuste social-; c) podría potenciar la realización

de una conducta de prevención para minimizar la posibilidad de verse personalmente

contagiado -función instrumental-; d) este rechazo podría además servir para expresar la

adhesión a los valores religiosos morales relativos a la monogamia, la sexualidad

heterosexual y el autocontrol sexual -función valórico-expresiva-; y, e) la proyección

del riesgo al contagio sobre los promiscuos y los desviantes permitiría enfrentar y

denegar la ansiedad al no percibirse el sujeto de tal forma -función ego-defensiva-.

Actualmente se emplean diferentes procedimientos metodológicos para verificar

las funciones de las actitudes. Entre ellos destacan: a) contrastar las diferencias

individuales, ya que se presupone que diferentes tipos de sujetos pueden privilegiar más

una función que otras. En este sentido se ha encontrado que, por ejemplo, los sujetos de

bajo auto-monitoraje o auto-vigilancia (véase el capítulo sobre Identidad) presentan

actitudes con una funcionalidad de expresión de valores, mientras que los sujetos de alto

auto-monitoraje manifiestan en mayor medida actitudes de búsqueda de ajuste social

(Snyder, en Kristiansen y Zanna, 1988); b) utilizar diferentes objetos actitudinales. Así

por ejemplo, se puede tener cierta seguridad de que los productos de lujo -p. e., un

perfume- cumplen fundamentalmente una función de expresión de la identidad social,

mientras que los productos utilitarios -p. e., café- cumplen en mayor medida funciones

instrumentales; c) comparar diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, en una

situación novedosa e incierta se activaría la necesidad de certidumbre y la función de

conocimiento sería predominante (Manstead, 1995); y, d) pedir a los sujetos que

indiquen directamente los objetivos de su actitud hacia un determinado objeto

actitudinal o, alternativamente, examinar la argumentación que los sujetos desarrollan

a favor o en contra de un tema, objeto o grupo social. En este sentido, Herek (1987)

examinando las argumentaciones escritas por estudiantes acerca de sus actitudes

favorables o desfavorables hacia los homosexuales, encontró que éstas mostraban

fundamentalmente tres funciones: 1) valórico-expresiva; 2) ego-defensiva; y, 3) una

combinación de función de conocimiento e instrumental basada en su experiencia con

los homosexuales.

Estructura de las Actitudes: Los Modelos sobre la Actitud

Modelos Tridimensional, Bidimensional y Unidimensional

Según el modelo tridimensional toda actitud incluye tres componentes: a) el

cognitivo; b) el afectivo; y, c) el conativo-conductual (McGuire, 1968, 1985; Breckler,

1984; Judd y Johnson, 1984; Chaiken y Stangor, 1987).

El componente cognitivo se refiere a la forma como es percibido el objeto

actitudinal (McGuire, 1968), es decir, al conjunto de creencias y opiniones que el sujeto

posee sobre el objeto de actitud y a la información que se tiene sobre el mismo

(Hollander, 1978).

El componente afectivo podría definirse como los ‘sentimientos de agrado o

desagrado hacia el objeto’ (McGuire, 1968).

El componente conativo hace referencia a las tendencias, disposiciones o

intenciones conductales ante el objeto de actitud (Rosenberg, 1960; Breckler, 1984).

6 Psicología Social, Cultura y Educación

Las teorías de la Consistencia que dominaron el estudio de la actitud en la década

de los 70 (Festinger, 1957; Festinger y Carlsmith, 1959; Rosenberg, 1960; Zajonc, 1968)

enfatizaban la alta relación y concordancia existente entre estos componentes

actitudinales. Un cambio en uno de ellos supondría cambios en los demás, siendo el grado

de congruencia entre las propias creencias -o entre las creencias y la afectividad suscitada-

hacia el objeto actitudinal un importante elemento motivacional para el sujeto. Sin

embargo, las investigaciones de campo sobre la disonancia cognitiva han mostrado que

las personas no se centran particularmente en descubrir las inconsistencias entre

creencias, que no suelen ser conscientes de ellas y que no pasan mucho tiempo tratando

de descubrirlas.

En la actualidad, se critica que se presuponga la existencia de una relación entre

creencias, afectividad y conducta, ya que eso implica que la definición de actitud al

mismo tiempo plantea la explicación del fenómeno. Además, algunos autores han

criticado el hecho de que se integre la conducta como un componente de la actitud puesto

que, en ocasiones, la conducta puede resultar ser un objeto actitudinal -p. e., mi actitud

con respecto a cruzar por un paso de cebra con el semáforo peatonal en rojo-.

Así, una postura subyacente insiste en una visión bidimensional de la actitud.

Según el modelo bidimensional, la actitud constaría de un componente afectivo y de un

componente cognitivo. Sin embargo, son los modelos tri- y unidimensionales los que más

atención han recibido (Stahlberg y Frey, 1990).

Por último, la aproximación unidimensional enfatiza el carácter evaluativo de la

actitud. En este sentido, la actitud será sinónimo de sentimientos de simpatía-antipatía,

aproximación-rechazo hacia el objeto actitudinal. Para Petty y Cacioppo (1981; 1986a, b),

la actitud se entiende como una evaluación general y perdurable de carácter positivo o

negativo sobre algún objeto de actitud. Según Fishbein y Ajzen (1975; Ajzen y Fishbein,

1980), los tres componentes del modelo tridimensional son entidades separadas, que

pueden estar relacionadas o no según el objeto en cuestión. La actitud se define como una

predisposición aprendida a responder de forma consistente de una manera favorable o

desfavorable con respecto al objeto determinado. Por ello, los defensores del modelo

unidimensional distinguen el concepto de actitud del de creencia y del de intención

conductual. La creencia se referiría a las opiniones acerca del objeto de actitud. Las

actitudes serían las evaluaciones afectivas efectuadas respecto al objeto. Las intenciones

conductuales se referirían a la predisposición para realizar una cierta conducta con

relación al objeto (Igartua, 1996) (véase más abajo).

La evidencia empírica que apoya a cada uno de estos modelos es algo

contradictoria. Breckler (1984) plantea que, en función del objeto estudiado, la

dimensionalidad de la actitud es susceptible de variación. A este respecto se contempla

que un objeto actitudinal puede ser evaluado a través de una respuesta afectiva cuando las

creencias hacia dicho objeto son simples, de número reducido y no se contradicen entre

ellas. Sin embargo, en el caso de que las creencias sean numerosas, complejas y algo

contradictorias, una respuesta afectiva no conseguirá representar la estructura completa de

la actitud (Igartua, 1996). Además, diversas investigaciones han mostrado que resulta de

gran importancia la experiencia directa que el sujeto tenga con el objeto de actitud. En

este sentido, se ha observado que inicialmente al formarse una actitud, cuanto mayor sea

la experiencia directa que se tenga con el objeto actitudinal, mayor será la relación entre la

actitud afectiva y la conducta manifiesta. Sin embargo, después de una experiencia más

extensa y cuanto mayor sea la complejidad de la actitud, la relación entre afectividad y

conducta desciende y aumenta la relación entre esta última y el nivel de las creencias.

Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 7

Finalmente, en la actualidad una postura emergente combina las concepciones de

los modelos tri- y unidimensionales planteando la siguiente definición de actitud: ‘La

actitud es una disposición evaluativa global basada en información cognitiva, afectiva y

conductual que, al mismo tiempo, puede influenciar a las cogniciones, las respuestas

afectivas, la intención conductual y la conducta en sí misma’ (Zanna y Rempel, 1988).

Modelos Unidimensionales Clásicos y Actuales

El Modelo Socio-cognitivo

Según las concepciones inspiradas en las teorías de la cognición social, la actitud

es la categorización del objeto sobre una dimensión evaluativa almacenada en la

memoria a largo plazo. La actitud es un esquema o estructura de conocimiento que se

forma por asociación y cuya activación se rige por las redes y nodos de la memoria. La

actitud es un conjunto estructurado de creencias, respuestas afectivas, intenciones de

conducta y conductas recordadas en torno a un nodo afectivo-evaluativo. Algunas de

estas estructuras son unipolares ya que poseen sólo creencias, respuestas afectivas, etc.

favorables ante el objeto actitudinal -p. e., la actitud ante los deportes-. Otras estructuras

memorísticas son bipolares, en particular cuando se trata de actitudes con carga

simbólica y asociadas a polémicas públicas -p. e., una persona con una actitud favorable

hacia el aborto, probablemente tendrá en su estructura de conocimiento tanto creencias

positivas como negativas ante el aborto-.

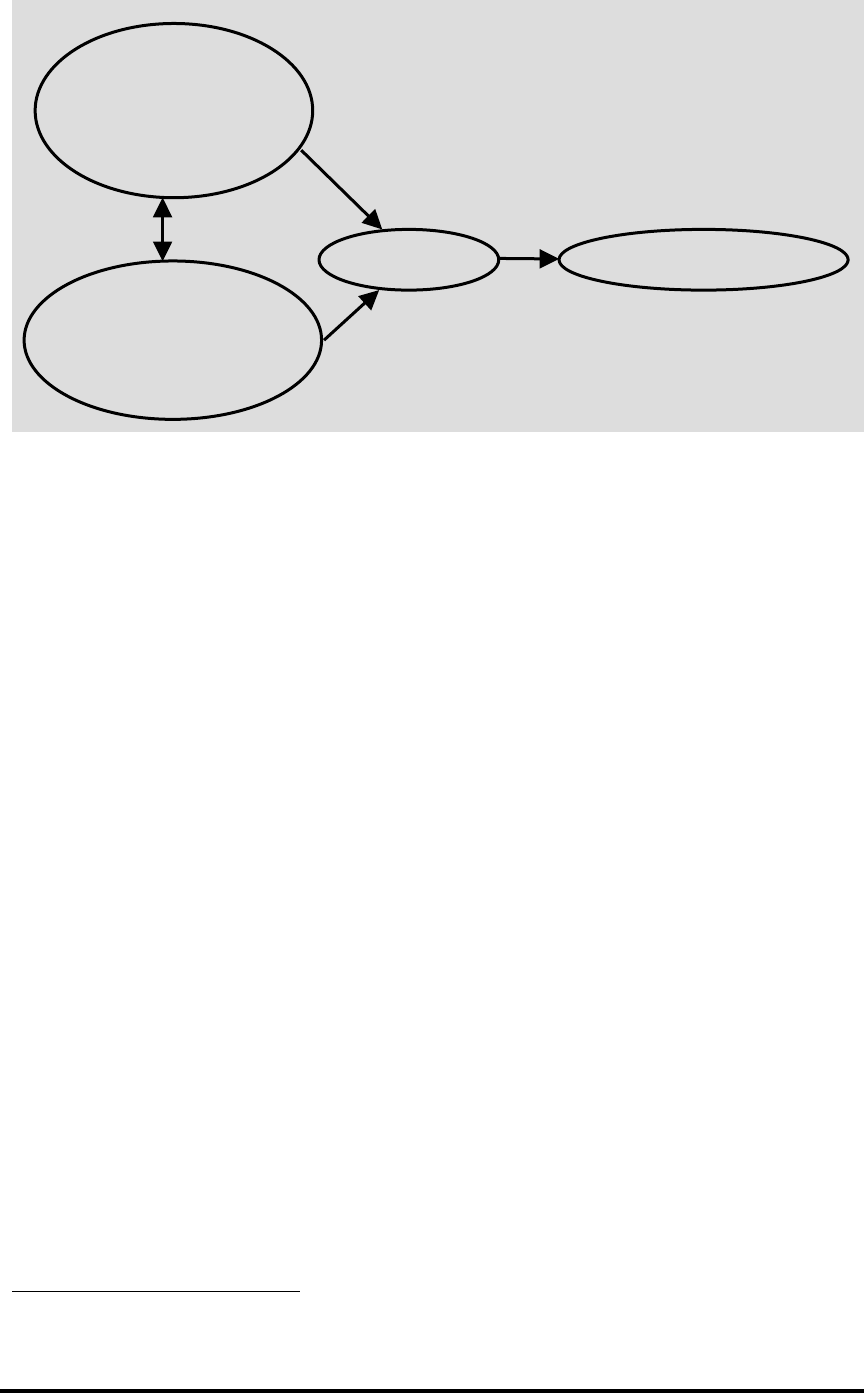

El Modelo de la Acción Razonada

La perspectiva del Modelo de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980)

postula una concepción unidimensional de la actitud, como fenómeno afectivo, pero

determinada por las creencias sobre el objeto. Este modelo aplica la lógica de la utilidad

o del valor esperado (véase gráfico 1) tomando en cuenta los atributos positivos y

negativos que se hayan asociados a la conducta. Así, la Teoría de la Acción Razonada

afirma que la conducta está influenciada por la intención de conducta, y ésta a su vez

está influenciada por la actitud y la norma subjetiva. Se supone que la persona toma

decisiones en función de cómo valora los resultados de su comportamiento y de las

expectativas que tiene sobre ese comportamiento con respecto a lograr dichos

resultados. Además de esta racionalidad instrumental, el modelo integra la racionalidad

cultural o normativa mediante una medida de la opinión favorable/desfavorable de los

otros significativos ante la conducta específica y sobre la motivación para seguir esta

opinión (Boyd y Wandersman, 1991).

8 Psicología Social, Cultura y Educación

Gráfico 1. Representación de la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980)

ACTITUD

Creencias Valor

X

Creencias Expectativas

COMPORTAMIENTO

INTENCION

NORMA SUBJETIVA

Creencias sobre otros

X

Valor de los otros

Diversas revisiones meta-analíticas realizadas con el fin de contrastar la validez

del Modelo de la Acción Razonada, como son la de Sheppard, Hartwick y Warshaw

(1988) y la de van den Putte (1991), encontraron relaciones estadísticamente

significativas entre la intención de conducta y la conducta real

1

, y entre la actitud y la

norma subjetiva con la intención de conducta

2

. Además, van de Putte (1991) informó

que la relación entre intención y actitud era más fuerte que la relación entre intención y

norma subjetiva. Sin embargo, una puntualización realizada por Sheppard et al. (1988)

fue que, si bien la relación entre intención de conducta y conducta real era alta cuando

esta última era considerada como controlable por parte de las personas, la relación

descendía cuando la conducta era un objetivo, es decir, cuando no estaba bajo el control

de los sujetos, requería habilidades y de la colaboración de otros, había obstáculos o era

una meta a alcanzar. Esta apreciación reflejaría que el comportamiento está determinado

por procesos no contemplados por este modelo ya que: a) se aplica sólo a

comportamientos que están bajo el control de los sujetos; y, b) la intención es un

predictor más débil de la conducta cuando ésta no está bajo el control de uno.

Por último, diversos estudios han encontrado que el Modelo de la Acción

Razonada explica aproximadamente entre el 30-40% de la varianza de la intención de

conducta y entre el 25 y 35% de la varianza de la conducta real (Pagel y Davidson,

1984; Boyd y Wandersman, 1991; Sheppard, Hartwick y Warshaw, 1988).

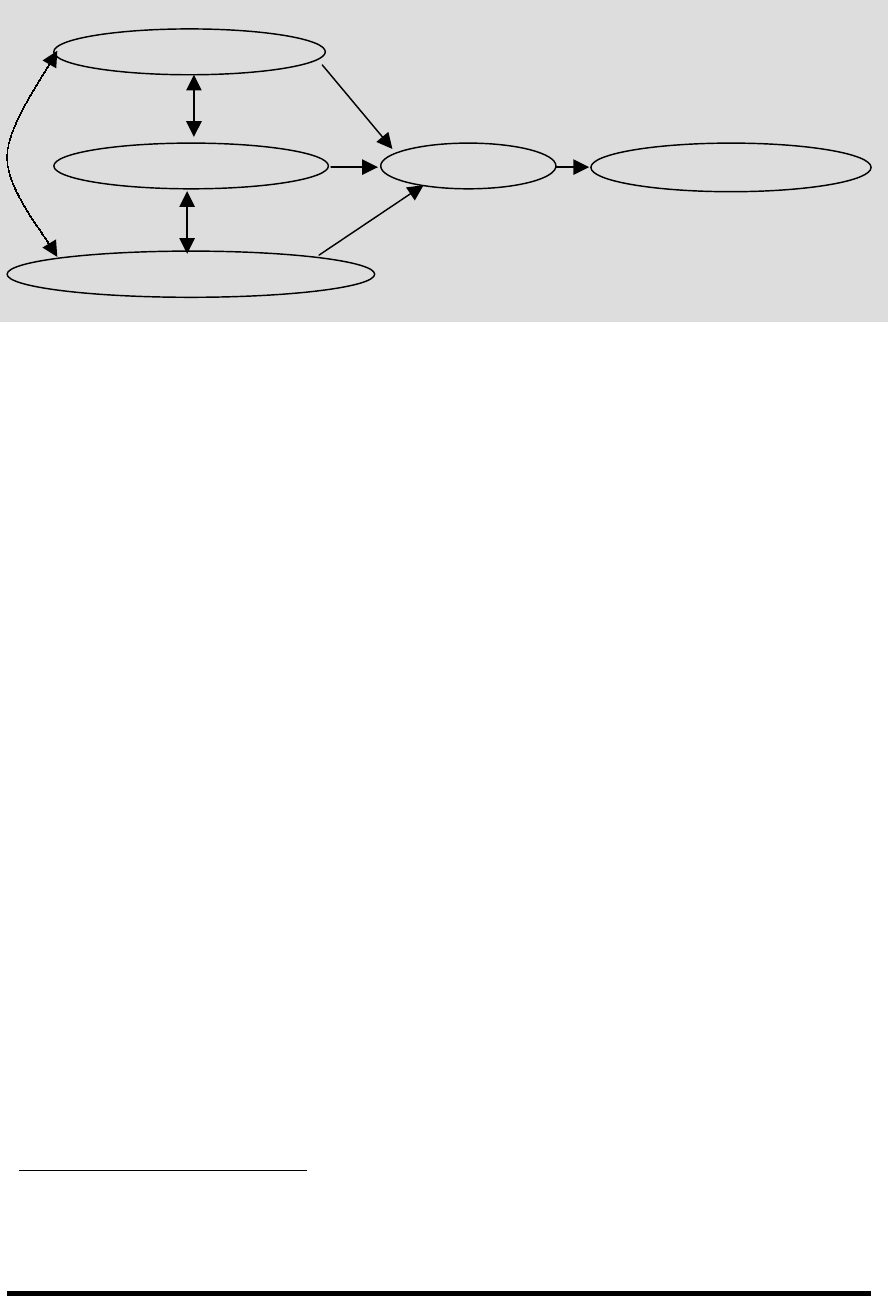

El Modelo de la Acción Planificada

Con el fin de paliar las deficiencias explicativas del Modelo de la Acción

Razonada en cuanto a la diferenciación entre conducta controlable y/o conducta como

objetivo, Ajzen (1988) amplió este modelo agregando un componente de percepción de

controlabilidad de la conducta (véase gráfico 2). Así, el Modelo de la Acción

Planificada intenta predecir tanto conductas voluntarias como aquellas que no están bajo

Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 9

1

Sheppard et al., (1988) r = 0.53; van den Putte (1991) r = 0.62.

2

Sheppard et al., (1988) r = 0.66; van den Putte (1991) r = 0.68.

el control exhaustivo de uno mismo. Se ha postulado que la percepción de control de la

conducta a realizar es un elemento central en su predicción.

Gráfico 2. Representación del Modelo de la Acción Planificada propuesto por Ajzen (1988)

A

C

TIT

U

D

NO

RMA

SU

B

J

ETI

V

A I

N

TE

NC

I

ON

COMPORTAMIENTO

PERCEPCION DE CONTROL

El control percibido hace referencia a la percepción de los obstáculos internos

-falta de habilidades, de competencias- y externos o situacionales -poca accesibilidad,

no colaboración de otros-. Esta variable ha mostrado tener efectos indirectos sobre la

conducta a través de la intención de conducta. Sin embargo, su efecto directo es menor

3

.

Es decir, parece ser que el control percibido influye en la conducta posterior a través de

la planificación de ésta. En general, se ha encontrado que la inclusión de la percepción

de control agrega una mayor capacidad explicativa al modelo (Chaiken y Stangor, 1987;

Tesser y Shaffer, 1990).

Ajzen (1991) revisando diferentes estudios, encontró relaciones entre la

conducta, las intenciones y el control percibido

4

. La predicción del comportamiento se

incrementó al incluir el control percibido en la mayoría de los estudios (Beale y

Manstead, 1991; Borgida, Conner y Manteufel, 1992; DeVillis, Blalock y Sandler,

1990; Netemeyer y Burton, 1990). Basen-Engquist y Parcel (1992) realizaron una

investigación sobre la Teoría de la Acción Razonada incluyendo la variable de

auto-eficacia y encontraron que ésta contribuía de forma específica a la predicción de

las intenciones así como de las conductas. El estudio de Sutton et al. (1999) encontró

que mientras la actitud, la norma subjetiva y la percepción de riesgo predecían de forma

significativa la intención de conducta, ni el control percibido ni la auto-eficacia lo

hacían.

Por otro lado, con respecto a la percepción de control, existe un fenómeno

asociado al sesgo de falsa unicidad bastante extendido entre las personas denominado

ilusión de control. Éste consiste en la tendencia a tener una visión optimista de la

capacidad de controlar la realidad. Desde este punto de vista, la percepción de control se

puede mostrar sesgada positivamente y puede tener una relación compleja con la

conducta.

3

Por ejemplo, correlación media entre control percibido e intención de conducta r = 0.45 (beta = 0.17) y

correlación media entre control percibido y conducta r = 0.25 (beta = 0.01) (Albarracín et al., 2001).

4

Correlaciones situadas entre 0.20 y 0.78 con una media de 0.51.

10 Psicología Social, Cultura y Educación

Elección entre Alternativas de Conducta

Otro desarrollo relevante que se ha planteado es que la capacidad predictiva del

Modelo de la Acción Razonada se incrementa si se miden las actitudes no sólo ante la

conducta en cuestión, sino ante las posibles alternativas de conducta existentes -realizar

una determinada conducta frente a no realizarla o realizar otras-. Si bien no todas, varias

investigaciones confirman este aspecto (Tesser y Shaffer, 1990). La investigación de

Davidson y Morrison (1983) comparó la capacidad predictiva de medidas cognitivas y

afectivas, de intención de conducta y de actitudes con respecto a la contracepción.

Realizó una comparación intersujetos con respecto a un método contraceptivo y otra

intrasujetos con relación al preservativo, el DIU, el diafragma y la píldora -en la primera

comparación, distintos sujetos evaluaban diferentes métodos y en la segunda, las

mismas personas evaluaban cada método-. La conducta contraceptiva se midió un año

después. La capacidad predictiva de la actitud era mejor en la comparación intrasujetos

que en la intersujetos. La dimensión de intención de conducta era el mejor predictor,

seguida de las medidas afectivas y las cognitivas.

La Experiencia Anterior y el Cambio Comportamental

El modelo de actitud de Fishbein y Ajzen planteaba que las actitudes no

incidirían en el comportamiento sino a través de la intención. Además, consideraba que

la norma subjetiva, es decir, la norma social del grupo de referencia influía sobre la

intención comportamental y no sobre la conducta real.

Bentler y Speckart (1979, 1981) modificaron el modelo de Fishbein y Ajzen en

dos puntos fundamentalmente (véase gráfico 3): 1) por una parte, postularon que la

conducta previa afecta tanto a las actuales intenciones conductuales como a la conducta

futura

5

; y, 2) por otra, que las actitudes pueden influir directamente a la conducta,

además de influirla indirectamente a través de las intenciones conductuales

6

. Se plantea

que la inclusión de la experiencia anterior aumenta la capacidad explicativa del modelo.

Estos autores demostraron dichos puntos en su trabajo sobre la ingestión de alcohol y

drogas y, posteriormente, ha sido utilizado de manera exitosa en diversas áreas.

Sin embargo, otros resultados que demuestran que la experiencia influye

directamente tanto en las intenciones conductuales como en el comportamiento

posterior, no han encontrado una influencia directa significativa de la actitud hacia la

conducta futura (Fredricks y Dossett, 1983). Actualmente se acepta el papel de la

experiencia anterior como predictor de la conducta (Fredricks y Dossett, 1983; Budd y

Spencer, 1985; Davidson et al., 1985; Chaiken y Stangor, 1987; Tesser y Shaffer, 1990;

Sutton, McVey y Glanz, 1999). En este sentido, Sheeran et al. (1999) mostraron que la

realización previa de una conducta mantiene una relación media positiva con la actual y

futura realización de la conducta.

5

Por ejemplo, correlación media entre experiencia anterior e intención de conducta r = 0.57 (beta = 0.36)

y correlación media entre experiencia anterior y conducta r = 0.34 (beta = 0.11) (Albarracín et al., 2001).

6

Por ejemplo, correlación media entre actitud y conducta r = 0.38 (beta = 0.21) y correlación media entre

actitud e intención de conducta r = 0.58 (beta = 0.31) (Albarracín et al., 2001).

Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 11

Gráfico 3. Representación del Modelo de Actitud-Comportamiento (Bentler y Speckart, 1981)

EXPERIENCIA

ANTERIOR

COMPORTAMIENTO

ACTITUD

NORMA

SUBJETIVA

INTENCION

Actitud, Norma Subjetiva y Norma Descriptiva

Una norma social es un modo de pensar, sentir o actuar generalmente, sobre el

que las personas de un grupo están de acuerdo y confirman como acertado y correcto

(Thibault y Kelley, 1959). La norma social es similar a la actitud puesto que ambas son

representaciones cognitivas de modos apropiados de pensar, sentir y actuar en respuesta

a objetos y eventos sociales. Pero, mientras que las actitudes representan las

evaluaciones positivas o negativas de un individuo, las normas reflejan las evaluaciones

del grupo acerca de lo que es apropiado o inapropiado. La norma social se refiere a un

proceso de comunicación e interacción en un grupo en el que se produce una cierta

homogeneidad percibida o real de conductas y se refleja en (Miller y Prentice, 1996):

a) La uniformidad percibida de conductas. Este componente se suele medir mediante

estimaciones de frecuencias abiertas -p. e., en porcentajes- en preguntas del tipo ‘¿cuál

es la frecuencia con que tus amigos conducen ebrios los fines de semana?’. Tanto la

frecuencia percibida como la real, obtenida mediante la media o proporción de personas

que directamente dicen realizar la conducta -p. e., el 40% afirman ‘conducir ebrios’-, si

son mayoritarias indican la existencia potencial de una norma social. La frecuencia

percibida de conductas es un indicador de las denominadas normas descriptivas -que es

lo que hacen las personas similares a mí- y suelen predecir la conducta más fuertemente

que las normas sociales prescriptivas -lo que es ‘válido’ o ‘real’, lo que hay que hacer-;

b) La actitud percibida de los miembros del grupo hacia la conducta. Este componente

se mide a través de escalas de Likert mediante preguntas del tipo ‘¿cuál es la actitud de

tus amigos hacia la conducción en estado de embriaguez?’. Una actitud percibida

homogénea y claramente en una dirección -p. e., en contra de la conducción estando

ebrio-, es otro componente del proceso normativo;

c) La norma prescriptiva o subjetiva. Ésta se refiere a la percepción de la presión social

hacia la adopción o no de una conducta. Este componente se mide mediante preguntas

del tipo ‘la mayoría de mis amigos o las personas que me importan creen que no debo

de conducir en estado ebrio’ -1 = nada de acuerdo; 7 = muy de acuerdo-. La opinión

favorable de los otros significativos predice la conducta real, aunque con menos fuerza

que la norma descriptiva, ya que muestra la influencia mediante aprobación o

desaprobación explícita del grupo de referencia; y,

12 Psicología Social, Cultura y Educación

d) La actitud personal. Ésta es la opinión favorable o desfavorable de la persona en

cuestión ante la conducta dada. Por ejemplo, ‘creo que no debo conducir en estado

ebrio’ -1 = nada de acuerdo; 7 = muy de acuerdo-.

En general, las investigaciones han mostrado que la actitud es un componente

más importante que la norma subjetiva para predecir determinadas conductas. Además,

parece ser que la creencia de que el grupo realiza una determinada conducta y las

actitudes positivas hacia ésta se asocian más fuertemente con la conducta real que la

presión social percibida para realizar la conducta

7

.

Normas y Procesos Socio-Cognitivos: Falso Consenso e Ignorancia Pluralista

Existen una serie de procesos cognitivos que van a permitir el funcionamiento de

las normas dominantes contextuales y culturales. Dichos procesos son los fenómenos del

Falso Consenso y de la Ignorancia Pluralista.

Sesgo de Falso Consenso: Mis Actitudes son la Norma

El Falso Consenso se relaciona con la tendencia a proyectar sobre los otros las

propias opiniones, creencias y conductas. Es decir, suponer que otras personas

comparten nuestros puntos de vista o preferencias en mayor grado de lo que, de hecho,

pasa en realidad. En otras palabras, se supone que los otros se parecen más a nosotros de

lo que en realidad es. Según el fenómeno del Falso Consenso, el grupo que comparte o

posee un atributo -sus acciones, opiniones y emociones- tiende a sobrestimar la frecuencia

o prevalencia del mismo con respecto al grupo que no lo posee, es decir, a sobrestimar el

consenso con respecto al atributo dado. Esta tendencia ha sido observada en muchos

contextos diferentes (Sherman, Presson y Chassin, 1984; Suls, Wan y Sanders, 1988). Por

ejemplo, las personas que tienen actitudes anti–gitanas, en comparación con las personas

que no las tienen, tienden a sobrestimar la proporción de gente que muestra esas actitudes

racistas. Además, esta tendencia es más fuerte entre las personas que tienen posturas

minoritarias y en el caso de conductas desviadas de la norma social imperante (Miller y

Prentice, 1996).

Los factores explicativos que se han atribuido a la existencia de este fenómeno

del Falso Consenso son:

a) De accesibilidad y contacto con similares. Se tiende a sobrestimar la frecuencia de

nuestros actos -p. e., tener actitudes anti-gitanas- porque solemos relacionarnos con

personas similares a nosotros, que actúan como nosotros lo hacemos -p. e., nuestros

amigos tienden a manifestar más este tipo de actitudes discriminatorias- y, por tanto, estas

conductas estarían más accesibles en la memoria;

b) De saliencia y focalización de la atención. Nuestros actos son más salientes y vividos

que los actos no elegidos, focalizamos más la atención en ellos, por lo que sobrestimamos

su frecuencia real;

c) Atribución de causalidad. Cuanto más atribuimos la conducta a causas situacionales o

externas, mayor es la tendencia a creer que esa conducta es típica o compartida. Debido al

efecto de actor–observador tendemos a explicar nuestras conductas por el contexto y,

7

Por ejemplo, correlación media longitudinal entre conducta preventiva y actitud r = 0.33; correlación

media longitudinal entre conducta preventiva y norma subjetiva r = 0.16; y, correlación media

longitudinal entre conducta preventiva y norma descriptiva r = 0.33 (Sheeran et al., 1999).

Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 13

como consecuencia, percibimos que tanto nosotros como el resto de las personas actuamos

de forma similar; y,

d) Motivacional. El Falso Consenso permite defender la autoestima proyectando sobre la

mayoría una conducta y haciendo que la persona se sienta normal y no desviada o rara. La

mayoría de la gente quiere creer que los otros están de acuerdo con ellos porque esto

intensifica su confianza en sus propios juicios, acciones o estilos de vida (Marks y Miller,

1987). Además, a mayor gravedad de la conducta, mayor Falso Consenso, siendo la

tendencia más fuerte entre las personas que tienen posturas minoritarias o desviantes. Sin

embargo, por otro lado, no se ha encontrado una relación entre baja autoestima y tendencia

al Falso Consenso, como cabría esperarse de la explicación motivacional, que supone que

la gente con menor autoestima tenderá a mostrar más el Falso Consenso para defenderla

(Whitley, 1998). Además, en los atributos más deseables, la persona puede estar motivada

para percibirse como única (Suls y Wan, 1987). Bajo estas circunstancias, el efecto del

Falso Consenso no aparece (Campbell, 1986).

Las tres últimas explicaciones, es decir, las que hacen referencia a la saliencia y

focalización de la atención, a la atribución de causalidad y a la motivación,

aparentemente, están más vinculadas a efectos de Falso Consenso en opiniones, creencias

y actitudes, más que en conductas. Aunque Mullen y Hu (1988) concluyen de su

meta-análisis que las explicaciones con mayor apoyo empírico son las de saliencia y la

focalización de la atención, otros autores sugieren que los factores motivacionales son más

importantes (Spears, 1995).

Comparación social, Influencia social y Falso Consenso

Para medir el sesgo de Falso Consenso se suele utilizar la comparación de la

estimación subjetiva de la frecuencia que el encuestado dice poseer sobre una actitud o

conducta, y la estimación subjetiva de la frecuencia sobre dicha actitud o conducta que

el encuestado piensa que tienen -o no tienen- los otros. Esto permite constatar si esta

sobreestimación se da o no (Miller y Prentice, 1996). Por ejemplo, un grupo que

manifestaba actitudes anti–gitanas estimaba que el 48% de los sujetos eran racistas. El

otro grupo, que no tenía este tipo de actitudes, estimaba que el 30% de los sujetos eran

anti-gitanos. La diferencia entre ambos (48–30=18%) es una estimación de este sesgo.

Por otro lado, los procesos de comparación e influencia social, fenómenos que

hacen vislumbrar la importancia de las normas sociales, han focalizado la atención de

los investigadores que han tratado de determinar si éstos pueden contribuir en la

decisión de las personas a la hora de embarcarse o no en la realización de una

determinada conducta. Por ejemplo, Graham, Marks y Hansen (1991) sugieren que los

factores sociales son uno de los determinantes más importantes para el consumo de

sustancias por parte de los adolescentes, y más específicamente para el consumo de

alcohol y tabaco (Brown, Classen y Eicher, 1986; Dielman, Campanelli, Shope y

Butchart, 1987).

14 Psicología Social, Cultura y Educación

Cuestionario de Conductas íntimas (Ubillos et al., 2003)

1.0. ¿Cuán a menudo te comparas con otras personas para saber cómo de bien te

están yendo las cosas (personalmente, socialmente)?

No me comparo nada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Me comparo mucho

1.1 ¿Cuán probable crees que influencian tu conducta sexual las actitudes y creencias

de tus padres?

Nada importante Moderadamente Muy importante

1 2 3 4 5 6 7

1.2 ¿Cuán probable crees que influencian tu conducta sexual las actitudes y creencias

de tus amigos?

Nada importante Moderadamente Muy importante

1 2 3 4 5 6 7

2. ¿Cuán probable crees que son las siguientes experiencias para una persona similar

a ti (edad, sexo, educación, lugar de residencia, ingresos, actitudes religiosas y

políticas)?

Indica la probabilidad de 1 a 100. Es decir, indica el porcentaje de personas

similares a ti que han vivido esa experiencia.

2.0.- Experiencia coital antes de los 16 años: _____ %

2.1.- Experiencia coital antes de los 18 años: _____ %

2.2.- Relación sexual ocasional con alguien a quien no conocían mucho sin utilizar

contraceptivos: _______ %

3. Indica cuántas de tus amistades más cercanas viven o han vivido las siguientes

experiencias.

Pon el número de personas cercanas que la han vivido y el total. P. e., si

consideras a 7 personas como cercanas y 1 de ellas ha tenido experiencia sexual antes de los

18, pondrías 1/7.

3.0.- Experiencia coital antes de los 16 años: /

3.1.- Experiencia coital antes de los 18 años: /

3.2.- Relación sexual ocasional con alguien a quien no conocían mucho sin utilizar

protección o preservativos: /

4.Por favor dinos cuál es la actitud o la evaluación que percibes o crees que hacen las

personas de tu entorno de estudios (Facultad) sobre las siguientes actividades:

4.0. Experiencia coital antes de los 16 años.

Muy Negativa Negativa Neutra Positiva Muy Positiva

1 2 3 4 5

4.1. Experiencia coital antes de los 18 años.

Muy Negativa Negativa Neutra Positiva Muy Positiva

1 2 3 4 5

Capítulo 10: Actitudes: Definición, Medición y Modelos de la Acción Razonada y Planificada 15

Este documento contiene más páginas...

Descargar Completo

Capitulo X.pdf

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Descargar

Estamos procesando este archivo...

Estamos procesando este archivo...

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.

Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.